"La Belle de Gaza": Arabische Barbarei im Einzelfall

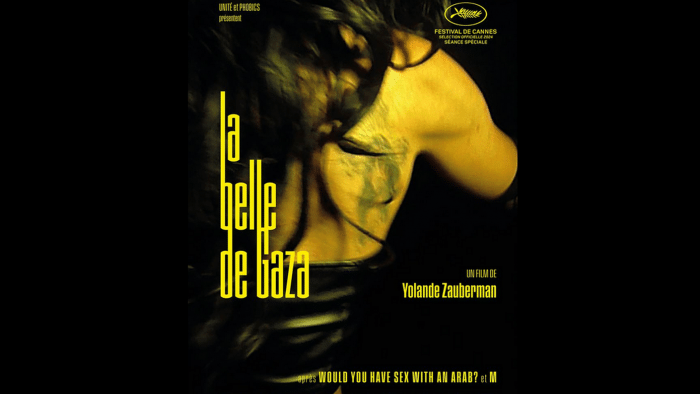

La Belle de Gaza : Kinoposter

Rettung Tel Aviv.: Doku bei den Filmfestspielen von Cannes erzählt von arabischen Transfrauen in Israel. Ein Blick auf Transidentität im Nahen Osten.

"Run, baby, run, run for your life" singt die wunderschöne Frau auf der Leinwand im ersten Bild dieses Films. Man glaubt zu wissen, worum es jetzt gehen wird, die arabischen Massaker vom 7. Oktober 2023 nämlich, denn Gaza steht im Titel und das Feuerwerk, das auf den Gesang folgt, scheint auch noch eine leicht missglückte Metapher auf den aktuellen Bombenhagel auf Israel und Gaza zu sein.

Die singende Frau ist Talleen Abu Hanna, ein wunderschönes Model arabischer Herkunft und mit israelischer Staatsbürgerschaft, die 2016 zur "Miss Trans Israel" gewählt wurde. In Israel wurde sie zu einer bekannten Figur, in der arabischen Welt gar zu einer Ikone.

Sie ist eine der Hauptfiguren in dem Dokumentarfilm La Belle de Gaza von der französischen Regisseurin Yolande Zauberman, der an diesem Samstag bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere hatte.

Das amtliche Politdeutsch versagt vor diesem Film

"Der Film begleitet palästinensische Transmenschen, die aus dem Gazastreifen nach Tel Aviv fliehen, um dort ein offenes Leben zu führen. Ihre gefährliche Reise zwischen diesen Welten bietet Einblicke in ihren Kampf." Diese Inhaltsangabe des Films auf der IMDB liest sich wie ein politisches Manifest.

Aber weder um eine Reise zwischen Gaza und Tel Aviv geht es hier, noch geht es um Einblick in einen "Kampf". Das amtliche Politdeutsch versagt vor diesem Film.

Es geht vielmehr um intime Einblicke in ihr Leben, ihr Denken und Gefühle, und das ist alles schlimm genug.

Zu Fuß von Gaza nach Tel Aviv

Die Regisseurin Yolande Zauberman, 1955 geboren, hält sich immer noch am liebsten in Clubs auf und zeigt immer wieder gern das Risiko der Nacht. "Clubbed to Death" hieß schon 1997 ihr erfolgreichster Film und viel hat sich seitdem für Zauberman nicht geändert.

So könnte auch ihr neuer Film als Betrachtung des Nachtlebens beschrieben werden. Diesmal erzählt die Regisseurin zwar von Transfrauen und stellt fünf von ihnen ins Zentrum, vor allem aber erzählt sie vom "Transenstrich" in der Hatnufa-Straße in Tel Aviv.

Ausgangspunkt war der Zufall, die Erzählung, es habe einen Jungen gegeben, "der zu Fuß von Gaza nach Tel Aviv gelaufen ist, um sich dort operieren zu lassen." Diese Geschichte entpuppt sich im Lauf des Films als Legende, die vor allem die Verzweiflung in Worte fasst, unter der viele arabische Jugendliche mit transsexueller Persönlichkeit leiden: In ihrer Heimat haben sie keine Chance, ihre Orientierung selbstbestimmt auszuleben.

Erzählt wird im Übrigen nur von Männern, die zu Frauen geworden sind, nicht umgekehrt von Frauen, die Männer wurden.

Den Namen reinhalten, indem man seine eigenen Kinder tötet

Der Film kommt zu einer Zeit, in der Gaza im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Er hat damit auf den ersten Blick nichts zu tun, auf den zweiten aber sehr viel. Denn nicht um Transmenschen geht es letztlich, sondern um den Umgang der arabischen Kultur mit Transidentitäten.

Der Film zeigt, dass im Nahen Osten Israel als einziger Staat für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte steht. Der Film zeigt auch die primitiven Verhältnisse und die Barbarei, die es in palästinensischen Familien gibt: "Wenn ich zu meiner Familie zurückkehre, werden mich meine Brüder umbringen", sagt eine Transfrau im Film. Eltern sagen ihren Kindern: "Es wäre besser, wenn du tot wärst."

Während man in Israel eine Geschlechtsoperation durchführen lassen kann und seine Geschlechtsidentität in den Pass eingetragen bekommt, sprechen mörderische Brüder, Väter und Onkel in Palästina davon, dass man den Namen der Familie "reinhalten" und seine Ehre retten möchte – was für eine Perversion: Man hält die Ehre aufrecht und den Namen rein, indem man seine eigenen Kinder tötet.

Massive arabische Gewalt gegen Transfrauen

Eine Transfrau erzählt im Film, wie sie gemeinsam mit einer anderen von einer Gruppe Araber in die Westbank entführt wurde. Mehrfach vergewaltigt und schwer verletzt wurde die beiden in der Nacht am ganzen Körper blutübersudelt irgendwo nahe einem Grenzübergang rausgelassen.

Die Täter hofften, dass die Frauen dann von den israelischen Grenzsoldaten für Terroristen gehalten und erschossen würden, um den Israelis ein weiteres Mal ein arabisches Verbrechen in die Schuhe zu schieben.

Der Junge mit der Barbie-Puppe

Nebenbei begegnet man den Geschichten (und Theorien) der Transfrauen, über die Männer, denen sie in ihrem Alltag begegnen: "Frauen haben Angst vor Transen, denn alle Männer fühlen sich von uns angezogen", behauptet eine der Fünf. Am Ende des Films läuft ein privater Super-8-Film: Ein Junge, der vielleicht zwei, drei Jahre alt ist, sitzt darin in einer Badewanne und spielt mit einer Barbie-Puppe.