Autonomie für das Széklerland?

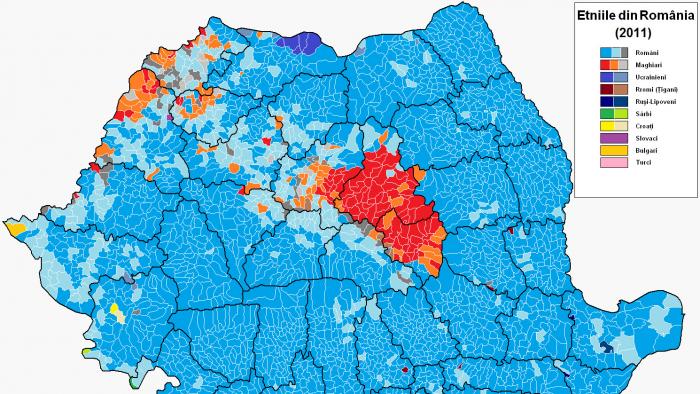

Volksgruppenmehrheiten in Rumänien. Hellblau: Rumänen. Rot/Orange/Hellgrau: Ungarn. Karte: Szabi237. Lizenz: CC BY-SA 4.0

Neue Spannungen zwischen Ungarn und Rumänien

Am 15. Januar trat der rumänische Ministerpräsident Mihai Tudose zurück. Offizieller Anlass dafür war ein Kindsmissbrauchsskandal bei der Polizei, inoffizieller ein verlorener Machtkampf mit seinem sozialdemokratischen Parteichef Liviu Dragnea. Kurz zuvor entfachte Tudose aber noch einen Streit, der für diplomatische Spannungen sorgt, die bis heute anhalten: In der Realitatea-Talkshow von Rareş Bogdan meinte er auf die im Zusammenhang mit der Katalonienkrise gestellte Frage nach einem Autonomiestatut für die ungarische Minderheit in Rumänien: "Wenn die Széklerflagge bei den dortigen staatlichen Einrichtungen wehen wird, werden alle neben der Flagge wehen."

Die Széklerflagge ist die blaugoldene Fahne des nicht direkt an Ungarn angrenzenden Széklerlandes, in dem der größte Teil der gut 1,4 Millionen ethnischen Ungarn in Rumänien lebt. Es gehört zu den eher ärmeren Gebieten Rumäniens und ist damit - ebenso wie Schottland - ein Beispiel dafür, dass nicht nur wirtschaftlich erfolgreichere Regionen nach mehr Eigenständigkeit streben.

Ceaușescu hob Autonomie auf

Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges gehörte das Széklerland zum ungarischen Teil des Habsburgerreichs. Dann fiel es an Rumänien, das Österreich-Ungarn nach militärischen Misserfolgen und einem vorläufigen Sonderfrieden im Mai 1918 im November 1918 erneut den Krieg erklärte und dafür in den Pariser Vorortverträgen Siebenbürgen und das galizische Buchenland zugesprochen bekam. Wegen dieser Gebietsgewinne erklärte die rumänische Regierung 2018 zum "Jahrhundertgedenkjahr". Ungarische Historiker erinnern angesichts dieses rumänischen Erinnerns an die Marea Unire, die "Große Vereinigung", an die Selbstverwaltung, die man den Ungarn und den Deutschen in Siebenbürgen damals in den Karlsburger Beschlüssen in Aussicht gestellt hatte. Formell autonom war das Széklerland aber nur zwischen 1952 und 1968. Die Entscheidung Nicolae Ceaușescus, diese Autonomie aufzuheben, machte man auch nach dem Sturz des Diktators 1990 nicht mehr rückgängig.

In den Verwaltungseinheiten, die man danach bildete, wurden ungarische Siedlungsgebiete zerteilt und mit rumänischen zusammengefasst, was eine Selbstverwaltung erschwert. Gemeinden, die die Széklerfahne hissten, wurden von nationalistischen rumänischen Vereinen abgemahnt und über mehrere Instanzen hinweg verklagt. Aus den Kreisen dieser rumänischen Nationalisten stammt auch ein Video das im letzten Jahr für rumänienweite Aufregung sorgte. In ihm wird ein Mann an einem Imbiss in der siebenbürgischen Ortschaft Oderhellen angeblich nur deshalb nicht bedient, weil das rumänische Nationalgericht Mici auf Rumänisch bestellt.

Das rief Erinnerungen an die ethnischen Unruhen vom März 1990 wach, die damals fünf Todesopfer und Hunderte Verletzte forderten und die man mit dem EU-Beitritt sowohl Ungarns als auch Rumäniens eigentlich überwunden glaubte. Nun zeigt sich nicht nur in Siebenbürgen, sondern auch in Katalonien, dass "Europa" doch nicht das versprochene Wundermittel gegen Konflikte sein könnte.

Machtkämpfe an den und abseits der Urnen

Dass der ungarische Außenminister Péter Szijjártó wegen der Äußerung Tudoses den rumänischen Botschafter einbestellte, liegt auch daran, dass in Ungarn im April gewählt wird. Dabei dürfen auch ethnische Ungarn aus Rumänien, der Slowakei, Serbien und der Ukraine mitstimmen, denen die ungarische Regierung seit 2010 eine doppelte Staatsbürgerschaft gewährt. Zudem kommt ein entschiedenes Auftreten zur Verteidigung von Auslandsungarn auch bei jenen Wählern gut an, die mit dem Gedanken spielen, von der regierenden Fidesz- zur oppositionellen Jobbik-Partei abzuwandern, die neuerdings von Teilen der westlichen Presse hofiert wird.

In Rumänien läuft der Machtkampf eher abseits der Urnen: Am 29. Januar wollen die Sozialdemokraten, die mit ihnen verbündeten Linksliberalen von der Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) und die Ungarnpartei Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSz) in der Camera Deputaților die EU-Abgeordnete Viorica Dăncilă zur neuen Ministerpräsidentin wählen. Von ihr wird erwartet, dass sie Dragneas Wünsche hinsichtlich einer eher lockeren Antikorruptions- und Justizpolitik gehorsamer umsetzt als Tudose. Dem Westen verkauft man sie als erste Frau im Amt.

Staatspräsident Klaus Johannis, der der wirtschaftsliberalen PNL angehört, hat Dăncilă bereits mit der Regierungsbildung beauftragt. Seine Wahl zum Staatspräsidenten zeigte, dass Rumänien auch hundert Jahre nach der Marea Unire noch gespalten ist: Sieht man sich die geografische Verteilung der Stimmen im Ersten Wahlgang an, dann gibt die Karte mit den Ergebnissen bemerkenswert genau zwei alte Grenzen wieder: Im Rumänien in den Grenzen von 1918 siegte der Sozialdemokrat Ponta, der mit dem Slogan "stolz darauf, ein Rumäne zu sein" für sich warb. Im Westen des Landes, der früher zum Habsburgerreich gehörte, gewann dagegen Johannis in den meisten Ortschaften - und im Széklerland stimmten die Bürger überwiegend für den ethnischen Ungarn Hunor (vgl. Siebenbürger Sachse wird rumänischer Staatspräsident).