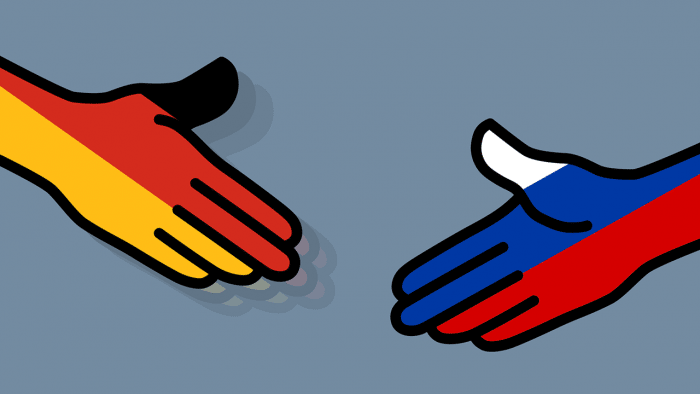

Deutsche Außenpolitik und Russland: Zurück bleibt nur verbrannte Erde

Irgendwann wird der Krieg in der Ukraine beendet sein. Was bleibt dann aber von den zivilgesellschaftlichen Kontakten übrig? Ein Kommentar

Schwere Waffen sind das eine. Doch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) will mehr. Sie will Russland nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich besiegen. Den Ruin des größten Landes der Welt strebt sie an. Der Preis, den Deutschland dabei ebenfalls zahlen müsste, ist für sie Nebensache.

Selbst ein nukleares Inferno erscheint der Hardlinerin im grünen Gewand und früheren Kritikerin von Atomwaffen auf deutschem Boden zwischenzeitlich vertretbar. Begriffe wie "nukleare Teilhabe" gehen Annalena Baerbock zwischenzeitlich flüssig über die Lippen.

Fast schon nebensächlich sind dagegen die Kollateralschäden, die sie auch sonst in Kauf nimmt. So sollen auch die Reste deutsch-russischer zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit eliminiert werden. Im Pressedeutsch des Auswärtigen Amts hört sich das allerdings noch einigermaßen harmlos an: Beziehungen zwischen der deutschen und russischen unabhängigen Zivilgesellschaft seien aus Sicht des Auswärtigen Amts "grundsätzlich weiterhin erstrebenswert".

Doch das juristische "grundsätzlich", das bekanntlich alles offen lässt, hat es ebenso wie das Wort "unabhängig" in sich. Unerwünscht sind nämlich alle Kontakte zu Regierungsstellen. Auch wenn es diplomatisch kaum sinnvoll sein dürfte, gerade in Krisenzeiten nicht mehr mit den "Offiziellen" eines kriegsbeteiligten Landes zu kommunizieren, macht dies für unterste Ebenen ohne Einfluss auf Putin gar keinen Sinn.

Aber selbst Kontakte zu Kommunalverwaltungen, so die "Beratung" des AA gegenüber dem Deutschen Städtetag, müssten einer "Prüfung" unerzogen werden, teilte die Referatsleiterin für Kultur- und Medienbeziehungen zu Russland, Sylvia Groneick, im Namen der Ministerin dem Bundesverband Deutscher West-Ost-Gesellschaften [1] (BDWO) in Berlin auf Anfrage mit.

Nachfragen dazu beantwortet das Auswärtige Amt ebenso einsilbig. Kontakte zur erwähnten "unabhängigen" russischen Zivilgesellschaft lägen durchaus noch im Interesse der Bundesregierung. Welche das konkret sind, will man im "Interesse der internationalen Beziehungen" aber lieber nicht sagen.

Denn gemeint sind damit offensichtlich regierungskritische oder regierungsfeindliche Organisationen in Russland, die dort spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine als "Agenten" verfolgt werden.

Engste Kontakte zu diesen "Agenten" unterhielt, bis zu einem Betätigungsverbot und schon lange vor dem Ukraine-Krieg, etwa der Thinktank des grünen Ex-Maoisten Ralf Fücks, das "Zentrum Liberale Moderne [2]" mit Sitz in Berlin.

Dieser Thinktank hatte unlängst auch einen offenen Brief zur Unterstützung von Waffenlieferungen [3]veröffentlicht, in dem es heißt: "Der Gefahr einer atomaren Eskalation muss durch glaubwürdige Abschreckung begegnet werden. "

Das ist auch beachtlich, weil in den vergangenen Jahren schon erhebliche Steuermitteln aus dem Etat des jetzt auch grün geführten Außenministeriums in diese "gemeinnützige" GmbH geflossen sind. Und wofür werden die Mittel dort verwendet?

Auch da findet die ohnehin nicht überbordende Auskunftsfreude des Auswärtigen Amts ein jähes Ende. Fast ein Jahr lang weigerte man sich, entsprechende Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu beantworten. Es seien vor allem "Geschäftsgeheimnisse" der Firma Fücks "gefährdet". Weitere Nachfragen, welche Geschäftsgeheimnisse das denn wohl sein könnten, wurden nicht beantwortet.

Nach weiteren Monaten des Nachbohrens kam der endgültige Bescheid, weshalb man nicht Stellung nehmen wolle: Eine Aussage zu den Aktivitäten und Geschäften von Fücks und Gattin in Russland und der Ukraine könnten "nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen haben".

Schluss mit der Basisdiplomatie zwischen den Menschen

Andere zivilgesellschaftliche Organisationen, wie sie eben im BDWO zusammengeschlossen sind, können von solcher Unterstützung finanziell oder wenigstens Interesse an deren Arbeit nur träumen. Denn vieles läuft über rund 200 deutsch-russische Städtepartnerschaften, die, in der Vergangenheit als Volksdiplomatie gefeiert, nunmehr auch auf Eis liegen.

Aber genau auf diesem Weg fand die wesentliche zivilgesellschaftliche Arbeit in und mit Russland statt. Logischerweise hatte man es dabei auch immer mit unteren staatlichen Regierungsstellen zu tun. So sind, wie hierzulande, Schulen eben staatlich.

Wer den durch Reiseboykotts ohnehin erschwerten Schüleraustausch mit Russland beenden will, muss also nur die Förderung von Schulkontakten beenden. Und schon ist das Ziel der Zerstörung von über Jahrzehnten gewachsenen Beziehungen erreicht. Immerhin scheint der Ministerin das unangenehm zu sein. Denn sie ignoriert entsprechende Einwände und Nachfragen geflissentlich.

Aber nicht nur Schulen sind betroffen. Wenn Kontakte zu unteren lokalen Ebenen zwischen Städten und der Zivilgesellschaft unerwünscht sind, bedeutet das auch ein Ende jeglicher Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Gesundheit, Stichwort Krankenhäuser, Kriegsgräber und Erinnerungskultur. Es bedeutet das Ende vieler zivilgesellschaftlicher Projekte mit Behinderten und in der Kultur, von Theatern bis hin zu Bibliotheken.

Wünscht dies die Ministerin? Auf die klare Nachfrage kommt dazu weder von ihr noch durch das Auswärtige Amt irgendeine Antwort. Auch nicht auf die einfache Frage, welche Kontakte in den genannten Bereichen noch wünschenswert seien oder welche nicht.

Will die Ministerin, will das Auswärtige Amt, also tatsächlich alle langjährig aufgebauten deutsch-russischen Projekte und Partnerschaften, in die logischerweise auch und unvermeidlich unterste "offizielle" (untere) Verwaltungsebenen in Russland, einschließlich der Stadtverwaltungen, involviert sind, beendet oder "auf Eis" wissen? Keine Antwort.

De facto ist es aber so. "Erwünscht" wären so nur noch Kontakte zu einer "Zivilgesellschaft", die nach russischer Auffassung "ausländische Agenten" und darüber hinaus möglicherweise sogar illegal ist.

Organisationen wie der BDWO, deren Mitglieder im legalen Bereich arbeiten, sind damit in ihrer Arbeit marginalisiert. Für sie hält das Außenministerium in Gestalt seiner Referatsleiterin für die Ministerin aber wenigstens freundliche Worte bereit: "Für ihr wichtiges Engagement in diesen für uns alle schwierigen Zeiten wünschen wir bei ihrer Arbeit viel Erfolg".

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-7076622

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.bdwo.de/

[2] https://libmod.de

[3] https://www.heise.de/tp/features/Wenn-Putins-bewaffneter-Revisionismus-Erfolg-hat-7075306.html

Copyright © 2022 Heise Medien