Iran und das Atomabkommen: Zu wichtig, um es Trump zu überlassen

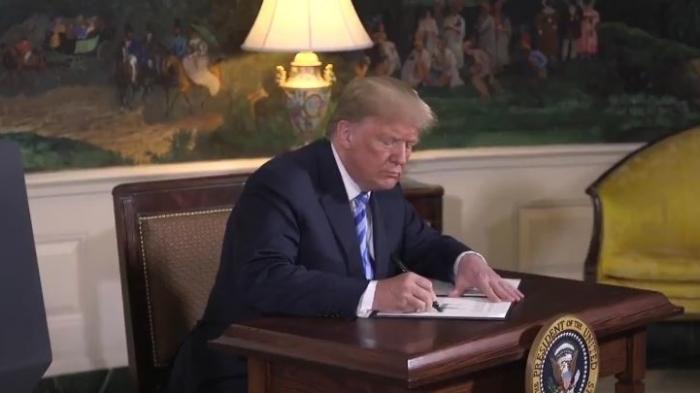

Bild: Weißes Haus

Das Konzept "Westen" ist brüchig geworden - und vielleicht ist das gut so. Zeit für Europa, sich vom transatlantischen Bündnis zu emanzipieren. Ein Kommentar

Zwölf Jahre lang wurde über das Atomabkommen mit Iran verhandelt. Es waren harte Verhandlungen, die zeitweise kaum vom Fleck kamen, auch weil Hardliner auf allen Seiten immer wieder blockierten - am heftigsten sicher der ehemalige iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad, der mit der Stilisierung der USA zum Feindbild Innenpolitik betrieb.

Es hätte nicht zu seiner Politik gepasst, mit dem "großen Satan" Verträge zu schließen. Und auch sein zeitweiliger Gegenspieler George W. Bush agierte aus einer ähnlichen Position heraus, hatte er Iran doch zur "Achse des Bösen" gerechnet.

Angefeindet wurden sowohl die Verhandlungen als auch das Abkommen regelmäßig von der israelischen Regierung, die mit der "iranischen Bedrohung" nicht minder innenpolitische Zwecke verfolgt. Dass die Vorstellung, Iran könne mit einer Atombombe Israel angreifen, jegliche Logik vermissen lässt, spielt in den Debatten längst keine Rolle mehr.

Man kann durchaus davon ausgehen, dass das iranische Atomprogramm, dessen Ursprünge in die Schah-Zeit zurückreichen, aus demselben Zweck auf die Bombe hingearbeitet hat, wie es in allen anderen Ländern mit ähnlichen Aktivitäten auch geschieht: Um sich unangreifbar zu machen.

Das Ziel: Sich unangreifbar machen

Die in all der Zeit laufenden Sanktionen gegen Iran sollten offiziell zu einer Schwächung des Regimes in Teheran führen. Funktioniert hat das freilich kaum. Stattdessen wurde der iranischen Wirtschaft, die ohnehin schon unter Korruption und Misswirtschaft litt, weiterer erheblicher Schaden zugefügt. Arbeitslosigkeit und Inflation explodierten zeitweise - und für Ahmadinedschad war es leicht, mit dem Finger gen Washington zu zeigen.

Erst als der vergleichsweise gemäßigte Hassan Rohani im Jahr 2013 das Amt übernahm, kamen auch die Atomverhandlungen voran. Rohani wollte und brauchte einen Durchbruch. Zum einen musste er sich beweisen, den Hardlinern um Ayatollah Chamenei etwas entgegensetzen, zum anderen brauchte er dringend eine Lockerung der Sanktionen, um das Land vor dem ökonomischen Kollaps zu bewahren.

Es gelang schließlich 2015. Und es funktionierte. Die Kontrolleure der Atomaufsichtsbehörde IAEA erhielten regelmäßigen Zugang zu den iranischen Anlagen und bestätigten, dass das Land den Vertrag einhält. Die Sanktionen wurden gelockert, Iran kehrte, wenn auch mit kleinen Schritten, in den globalen Handel zurück, gab seine Abschottungspolitik teilweise auf und erholte sich, allerdings ebenfalls extrem langsam, von den Sanktionen.

Bei der iranischen Bevölkerung kam davon allerdings bislang nur wenig an. Zwar haben sich die Verhältnisse in vielen Bereichen stabilisiert. Aber Arbeitslosigkeit und Inflation sind nach wie vor hoch. Hinzu kommt, dass Subventionen, die gerade den Geringverdienern zugutekamen und von Ahmadinedschad aus wahltaktischen Erwägungen eingeführt worden waren, zurückgefahren oder ganz abgeschafft wurden.

Der Staat musste den Gürtel enger schnallen, konnte sich großzügige Geldgeschenke mit der Gießkanne nicht mehr leisten. Das hat Rohani nicht gerade Sympathien eingebracht. Dennoch wurde er 2017 wiedergewählt - auch weil seine Konkurrenz aus Hardlinern bestand, von denen kaum eine Besserung der Verhältnisse zu erwarten gewesen wäre. Die Ahmadinedschad-Ära sitzt den Iranern bis heute in den Knochen.

Denkbar ungünstigster Zeitpunkt

Und Rohani sitzen die Hardliner im Nacken. Sie machen ihn für alles verantwortlich, was im Land falsch läuft. Und das auch bei Dingen, die noch auf Altlasten der Vorgängerregierung basieren. Dass sie außerdem in vielen Bereichen bis heute die Zügel in der Hand halten, nicht zuletzt weil der erzkonservative Wächterrat und Revolutionsführer Chamenei über der Regierung stehen und sie kontrollieren, wird dabei gerne mal unter den Tisch fallen gelassen.

Dass US-Präsident Donald Trump nun einseitig und ohne jede Not das Atomabkommen aufkündigt, erwischt Iran zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Wie sehr es im Land brodelt, zeigten die Massenproteste zum Jahreswechsel, die einmal mehr brutal niedergeschlagen wurden. Allerdings setzt sich der Geist dieser Proteste, die vor allem aus der Unter- und Mittelschicht entsprangen, bis heute fort.

Während die gescheiterte "Grüne Revolution" von 2009 überwiegend von Studenten und der gebildeten Mittel- und Oberschicht ausging, sind es nun Arbeiter, Angestellte und Arbeitslose, die landesweit immer größeren Druck ausüben. Arbeitervertreter beklagen, dass die Löhne vieler Menschen unter der Armutsgrenze liegen und oft erst mit monatelanger Verzögerung ausgezahlt werden.

Patriarchale Strukturen, Repression, Verhaftungen, Folter

Fast täglich finden Proteste und Streiks statt. Gewerkschaften legen Betriebe und den öffentlichen Nahverkehr lahm, Unterricht fällt aus, weil die Lehrer streiken. Letzteren geht es nicht in erster Linie um ihr eigenes Gehalt, sondern um den kostenlosen Zugang zu Bildung, die zuletzt von Privatisierungen betroffen war.

Immer wieder flammen auch Proteste von Frauen gegen die patriarchalischen Strukturen im Land auf, und der Staat beantwortet sie mit Repression, Verhaftungen und Folter. Die Offenheit, die Rohani immer mal wieder propagiert, lässt sich im Alltag nicht durchsetzen, weil fundamentalistische Gruppen rund um den klerikalen Machtapparat die Zügel fest in Händen halten.

Die Dauer und Konsequenz der Proteste, der breite öffentliche Widerstand gegen gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Verhältnisse zeigt aber auch, was zum Jahresanfang eine Umfrage wiedergab: Dass gut drei Viertel der Iraner das herrschende System inzwischen ablehnen. Dass dadurch Debatten entstanden, die sich auch mit Zensur kaum eindämmen ließen, lässt hoffen. Und zwar darauf, dass ein Wandel in Iran möglich ist.

Wenn nun aber durch den einseitigen und laut IAEA in keiner Weise von iranischer Seite provozierten Bruch des Atomabkommens durch die USA und offene Kriegsdrohungen beispielsweise durch Trumps Sicherheitsberater John Bolton die fragile Stabilität der internationalen Beziehungen torpediert wird spielt das eben nicht den Regimegegnern, sondern den Hardlinern um Chamenei in die Hände.

Keine Alternative zu einer deeskalierenden Politik

Diese haben es nun leicht, wenn sie darauf verweisen, dass sie die USA nie für vertrauenswürdig hielten. Damit können sie auch Druck auf Rohani ausüben und seine zaghaften Versuche der Öffnung sabotieren. Jene Iraner, die sich in den letzten Jahren vom Regime abgewendet hatten, könnten sich ihm wieder zuwenden - einen ähnlichen Effekt gab es bereits im Zuge des Iran-Irak-Krieges.

Sollte das Abkommen scheitern, könnte das zu einem Wettrüsten führen. Sollte es zum Krieg zwischen Iran und Israel kommen, kann die Lage in der gesamten Region rasch so explosiv werden, dass der syrische Bürgerkrieg dagegen harmlos erscheinen würde.

Die Folgen wären nicht abzusehen, würde Iran nun als eines der ganz wenigen stabilen Länder der Region aus dem Gleichgewicht gebracht - und die Ambitionen der iranischen Opposition und Demonstranten wären von heute auf morgen zerschlagen.

Es gibt also unterm Strich keine Alternative zu einer deeskalierenden Politik. Und da auf die USA kein Verlass mehr ist, ist es die Aufgabe der EU, sich als besonnener und verlässlicher Akteur auf dem globalen Parkett zu beweisen. Darin könnte tatsächlich sogar eine Chance liegen.

Das erste Signal aus Iran nach Trumps außenpolitischem Amoklauf lautete: Wir wollen am Abkommen festhalten, wir werden uns ganz bald mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China an einen Tisch setzen und sehen, wie sich die Situation klären lässt. Und auch die drei europäischen Vertragspartner ließen verlauten, wie bedeutsam der Vertrag ist und dass man in jedem Fall an ihm festhalten will.

Wenn es nicht mit den USA geht, muss es eben ohne sie gehen

Das ist erstmal eine klare und eine starke Message: Wenn es nicht mit den USA geht, muss es eben ohne sie gehen. Das Atomabkommen ist auf zahlreichen Ebenen schlicht zu wichtig, um es einem erratischen Charakter wie Donald Trump zu überlassen. Und so hat die Ansage aus Washington auch gezeigt, dass es für Deutschland, Frankreich, die EU an der Zeit ist, sich vom transatlantischen Bündnis zu emanzipieren.

Das Konzept "Westen" ist brüchig geworden - und vielleicht ist das gut so. Es hatte zuletzt ohnehin unter seinen eigenen Lebenslügen allzu schwer zu tragen. Wenn es Europa nun gelingt, mit Augenmaß und ruhiger Hand Politik zu machen, in Abstimmung mit den bei Trump ebenfalls verhassten Vereinten Nationen, mit Blick auf bestehende Verträge und mit Blick auf die Zukunft - dann, und nur dann könnte man Donald Trump sogar dankbar sein.

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-4047774

Copyright © 2018 Heise Medien