Beinahe jede(r) Zweite gilt als psychisch gestört

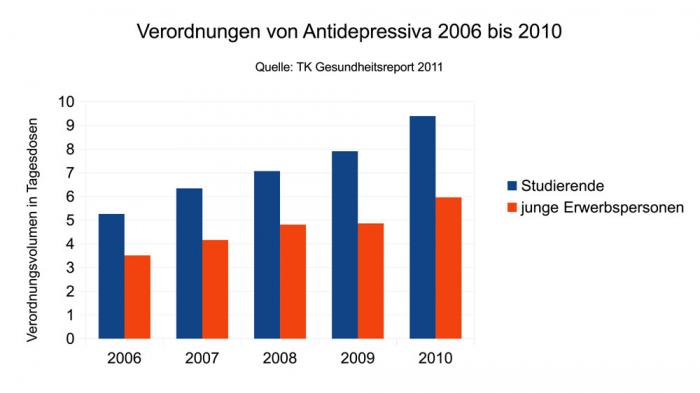

Gemäß den Zahlen der Techniker Krankenkasse nahm das Verordnungsvolumen von Antidepressiva für Studierende und gleichaltrige Erwerbspersonen von 2006 bis 2010 um 70 bis 79% zu. Bild: S. Schleim

Forscher bestreiten dennoch eine Zunahme psychischer Störungen, während sie weiter am Gehirnmodell festhalten

In den Medien ist immer wieder von einem Anstieg psychischer Erkrankungen die Rede. Führende Epidemiologen wiegeln ab, ihre Schätzungen seien konstant - allerdings auf einem dramatischen Niveau. Die Zahlen tatsächlicher Diagnosen und Medikamentenverschreibungen der Krankenkassen sprechen aber eine andere Sprache. Das gilt vor allem für Depressionen und Antidepressiva. Rein biologisch sind diese Änderungen nicht zu verstehen.

Wie krank sind die Menschen in unserer Gesellschaft? Insbesondere die psychischen Störungen sind ein beliebtes Streitthema. Während manche die Meinung vertreten, bei den Betroffenen handele es sich nur um Scheinpatienten, die sich einmal am Riemen reißen sollten, sehen andere in ihnen ernstzunehmende biologische und/oder psychosoziale Funktionsstörungen. Was auch die Ursachen von psychischen Leiden sind, ihre Auswirkungen auf die Betroffenen und ihr Umfeld sind nicht von der Hand zu weisen.

Biologie, Soziologie? Biopsychosoziologie!

Gemäß dem derzeit dominanten biologischen Modell in der wissenschaftlichen Psychiatrie und klinischen Neurowissenschaft unterliegen den psychischen Störungen körperliche Probleme, vor allem der Gene und des Gehirns eines Menschen. Vor dieser Annahme ist die Frage, ob es eine Zunahme oder kulturelle Unterschiede bei der Häufigkeit dieser Störungen gibt, für das biologische Modell unmittelbar relevant: Ein Zuwachs innerhalb weniger Jahre lässt sich genetisch nicht erklären, da ein Mensch sein Leben lang dieselben Gene hat. Änderungen durch Mutation und Selektion finden in einer ganz anderen Zeitskala statt.

Das Gehirn ist zwar ein dynamischeres Organ, seine grundlegende Struktur ändert sich aber nicht eben über Nacht - während beispielsweise der Verlust der Arbeit oder einer geliebten Person sowie andere traumatische Erlebnisse in Blitzesschnelle schweres psychisches Leiden auslösen können. Solche Ereignisse mit ihrem psychosozialen Kontext lassen sich jedoch nicht allein biologisch verstehen. Daher ist das biopsychosoziale Modell der psychischen Störungen auch dem rein biologischen in seiner Erklärungskraft überlegen: Es umfasst den Menschen von Kopf bis Fuß von seinen Molekülen bis zu seiner Lebenswelt.

Daraus ergibt sich die unmittelbare Konsequenz, nicht nur auf der biologischen Ebene, sondern auch im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen und der Gesellschaft nach Ursachen psychischer Störungen und Möglichkeiten der Behandlung zu suchen. Diese Forschung wird zwar schon seit Jahrzehnten betrieben, ist durch das dominante biologische Modell jedoch weitgehend verdrängt worden, obwohl dieses in der Praxis schlecht funktioniert. Zum Nachdenken anregende Befunde über die Wissenschaft und Praxis psychischer Störungen hat beispielsweise der frühere Pharmakopsychologe Felix Hasler in seinem neuen Buch "Neuromythologie" zusammengefasst.

38 bis 45% der EuropäerInnen psychisch gestört

Zahlen, die einen Anstieg psychischer Störungen belegen, sind also theoretisch, praktisch und gesellschaftlich relevant. Ein Konsortium europäischer Epidemiologen hat kürzlich Schätzungen über die Häufigkeit solcher Störungen in den EU-27-Ländern sowie Island, Norwegen und der Schweiz veröffentlicht. Gemäß der Studie [1] Hans-Ulrich Wittchens von der TU Dresden sowie den anderen Forschern leiden in einem Zeitraum von zwölf Monaten geschätzte 38,2% der Bürgerinnen und Bürger Europas mindestens einmal an einer psychischen Störung - das sind ihren Angaben gemäß 165 Millionen Menschen.

In einer früheren Untersuchung für das Jahr 2005 waren es jedoch nur 27,4% beziehungsweise 82 Millionen Menschen. Diesen Unterschied erklären die Forscher dadurch, dass sie für die neuere Studie die Häufigkeit 14 zusätzlicher psychischer Störungen erhoben haben. Die 38,2% beziehen sich nämlich auf 27 ausgewählte Störungen gemäß dem Klassifikationsmanual der Weltgesundheitsorganisation ICD-10, während die frühere Untersuchung nur 13 Störungen umfasste.

Das erklärt zwar die unterschiedlichen Ergebnisse, wirft aber die Frage auf, wie hoch die Häufigkeit für alle psychischen Störungen ist - das Klassifikationsmanual der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung DSM-IV unterscheidet beispielsweise 367 verschiedene Störungen. Inoffiziellen Schätzungen zufolge würde die Häufigkeit für alle Störungen in den von Wittchen und Kollegen untersuchten Ländern etwa 42-45% betragen. Das hängt damit zusammen, dass viele Menschen mehr als nur eine Störung haben - in der Fachsprache nennt man dies Komorbidität -, in dieser Statistik aber nur einmal zählen. Am häufigsten kamen übrigens mit 14% Angststörungen vor, gefolgt von Schlafstörungen und Depressionen mit jeweils 7%.

Störung wird zur Normalität definiert

Die führenden Epidemiologen versichern dennoch, dass es keine Zunahme der psychischen Störungen gibt. Diese Aussage unterliegt aber der Annahme, dass jeder Mensch, der ihren Untersuchungen zufolge eine psychische Störung hat, auch wirklich ernsthaft darunter leidet und ein potentieller Patient ist. Das dürfte in vielen Fällen auch zutreffen, in vielen jedoch auch nicht. So gibt es beispielsweise immer noch Menschen, die psychisches Leiden als festen Bestandteil eines Menschenlebens ansehen und bei entsprechenden Problemen andere Wege des Umgangs finden, als zum Arzt oder Psychologen zu gehen, beispielsweise Sport zu treiben, politisch aktiv zu werden oder Unterstützung im sozialen Umfeld zu suchen.

Überhaupt werfen solche Schätzungen im Bereich von 38-45% die Frage auf, was "Störung" hier überhaupt noch bedeutet, wenn es offensichtlich schon normal ist, mindestens einmal im Jahr gestört zu sein. Der zentrale Aspekt hierbei ist, ob es sich bei den Problemen dieser Menschen überhaupt um medizinische Probleme handelt; und selbst wenn dem so wäre, ob dann ein pharmakologischer, elektrischer oder operativer Eingriff in den Körper, vor allem das Gehirn, des Betroffenen die einzige beziehungsweise die beste Lösung für diese Probleme ist. Das biologische Modell ist in der Forschung inzwischen so dominant geworden, dass führende Wissenschaftler naheliegende Alternativen schon gar nicht mehr wahrnehmen.

Gesellschaft verschwindet vom Radar der Forscher

In der jüngsten Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Neuroscience erschien beispielsweise die Studie [2] von der Neurowissenschaftlerin Cory Burghy von der University of Wisconsin und Kollegen, dass in der Kindheit erlebter Stress den Spiegel des "Stresshormons" Cortisol erhöht. Dies gehe ferner mit einer veränderten Funktionalität der Verbindungen von Amygdala und präfrontalem Kortex, die man häufig mit Gefühlsregulation in Zusammenhang bringt, im Gehirn adoleszenter Frauen einher. Dies sei schließlich mit häufigeren depressiven Symptomen dieser jungen Frauen verbunden.

Wie so häufig wird dieser Fund in einem begleitenden Kommentar mit der Überschrift Neuronale Einbettung der Stressreaktion [3] des Psychologen Ryan Bogdan von der Washington University in St. Louis und dem Hirnforscher Ahmad Hariri von der Duke University in Durham als wesentlicher Erkenntnisfortschritt gefeiert. Als wichtige Forschungsfragen, die sich aus dieser Arbeit ergeben würden, nennen sie ausschließlich die Entwicklung von Medikamenten, die auf Hormonrezeptoren in der Amygdala abzielen, sowie das Finden genetischer Biomarker zur Identifikation des Erkrankungsrisikos.

Damit lassen sich den Forschern zufolge womöglich Angst- und Gefühlsstörungen sowie die damit einhergehenden negativen Konsequenzen für Individuen, Familien und Gesellschaften vermeiden. Die Frage, was denn die Ursachen des Stresses in der Kindheit sind, ob dieser vielleicht systematische Gründe in manchen jungen Familien hat und inwiefern es hier Hilfs- und Vorbeugungsmaßnahmen gibt, erscheint mit keinem Wort. Dabei wäre dies die sinnvollste Weise, ein Problem wie frühkindlichen Stress gar nicht erst entstehen zu lassen, anstatt erst abzuwarten und dann seine Symptome zu behandeln.

Viel mehr Antidepressiva an deutschen Universitäten

Ein Beispiel dafür, wie Änderungen in der Lebenswelt mit Änderungen der psychischen Gesundheit einhergehen, berichtete jüngst die Techniker Krankenkasse aufgrund der Analyse von Verschreibungszahlen psychopharmakologischer Medikamente bei Studierenden in Deutschland (Sind deutsche Hochschulen nur mit Psychopharmaka zu ertragen? [4]). Auch wenn diesen Zahlen zufolge der Konsum von Medikamenten bei Studierenden sowie gleichaltrigen Erwerbspersonen allgemein gestiegen ist, galt dies insbesondere für Psychopharmaka: Während diese 2006 noch 8,7% des Arzneimittelkuchens Studierender ausmachten, waren es 2010 schon 13,5% - das ist ein Anstieg um 55%.

Einen sehr hohen Anstieg gab es gemäß den Zahlen des TK-Gesundheitsreports 2011 [5] vor allem bei den Verordnungen von Antidepressiva. Nahmen die Studierenden 2006 noch durchschnittlich 5,3 definierte Tagesdosen dieser Medikamente zu sich, waren es 2010 schon 9,4 - das ist ein Anstieg um 79% in nur vier Jahren. Bei den jungen Erwerbspersonen gab es im selben Zeitraum einen leicht geringeren Anstieg von 3,5 auf 6,0 definierte Tagesdosen, also um 70%. Gemäß der Krankenkasse geht die Zunahme sowohl auf die Zunahme behandelter Personen als auch auf eine höhere verordnete Menge pro Person zurück.

Gehirn- oder Gesellschaftskrank?

Auch hier kann das biologische Modell der Psychiatrie keine vollständige Erklärung liefern. Wieso brauchen Studierende und andere junge Menschen in Deutschland 2010 1,7- bis 1,8-mal so viele Antidepressiva wie noch vier Jahre zuvor? Welche Gen- oder Gehirn-Veränderungen sollen dem entsprechen? Die Autoren der Techniker Krankenkasse führen die Zunahme [6] bei Studierenden vor allem auf Veränderungen der Bologna-Reform zurück: Die Studienzeitverkürzung führe zu mehr Stress und die neuen Studiengänge ließen weniger Freiräume und Spielraum für die Persönlichkeitsentwicklung.

Dabei vergessen sie aber, dass die Zunahme bei den anderen jüngeren Erwerbspersonen zwar auf etwas niedrigem Niveau, mit 70% aber beinahe ebenso stark wie bei den Studierenden ausfiel. Die Änderungen der Bologna-Reform, die dem Einzelnen stets mehr Verantwortung zuschreibt und von ihm mehr Flexibilität erwartet, den Betroffenen jedoch weniger Freiheit für ihre Individualität lässt, scheint also nur ein Aspekt zu sein. Die in ihr umgesetzten Ideen entsprechen aber allgemeinen politischen Entwicklungen, von denen die gesamte Gesellschaft betroffen ist: mehr leisten, mehr Selbstverantwortung übernehmen, weniger Hilfe. Gleichzeitig verunsichern Krisen und Kriege die Menschen.

Wer einmal nicht so leistungsfähig ist wie gewünscht, der gilt schnell als gesellschaftlicher Kostenfaktor, wenn nicht gar als Verlierer - denn wenn er sich mehr angestrengt hätte, dann hätte er doch Erfolg haben müssen. Das Gesundheitssystem und vor allem Psychologie sowie Psychiatrie bieten hierfür zumindest vorübergehend ein Auffangbecken.

Vom kranken zum gesunden Gehirn

Gewiefte Neuro-Philosophen haben längst ihre Chance entdeckt und verweisen auf die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit gesunder Menschen psychopharmakologisch zu steigern. Euphemistisch nennen sie dies Neuro-Enhancement. Quasi schon vorbeugend, bevor es zu einem Leistungseinbruch durch Überarbeitung kommt, lässt sich ihrer Meinung nach in Gesunden die Performance verbessern - und die Gesellschaft wie die Einzelnen seien tatsächlich gut daran beraten, dies zu tun.

Die Bio- und Neurowissenschaften haben zweifellos viele bahnbrechende Erkenntnisse geliefert, von denen sich einige schon in einer höheren Lebensqualität von Patienten ausdrücken. Im Bereich des psychischen Leidens lässt es sich aber nicht von der Hand weisen, dass auch Gehirn- und Genveränderungen soziale wie psychische Ursachen haben können. Die Gehirn- und Genprobleme sind dann zumindest manchmal selbst nur Symptome einer psycho-sozialen Störung. Warum sollte man aber ein Problem nur an seinen Symptomen behandeln und nicht an seiner Wurzel? Oder wie der Psychiatrieprofessor Thomas Fuchs es ausdrückt: Das Gehirn ist zwar das wichtigste Organ, es ist aber ein Beziehungsorgan.

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-3396727

Links in diesem Artikel:

[1] http://www.ecnp.eu/~/media/Files/ecnp/communication/reports/ECNP%20EBC%20Report.pdf

[2] http://www.nature.com/uidfinder/10.1038/nn.3257

[3] http://www.nature.com/neuro/journal/v15/n12/full/nn.3270.html

[4] https://www.heise.de/tp/news/Sind-deutsche-Hochschulen-nur-mit-Psychopharmaka-zu-ertragen-1997276.html

[5] http://www.tk.de/tk/broschueren-und-mehr/studien-und-auswertungen/gesundheitsreport-2011/281904

[6] http://www.tk.de/tk/pressemitteilungen/gesundheit-und-service/488598

Copyright © 2012 Heise Medien