Gedämpfte Euphorie bei Algentreibstoffen

Von den Besonderheiten der Biokraftstoffgewinnung aus Mikroalgen - Teil 1

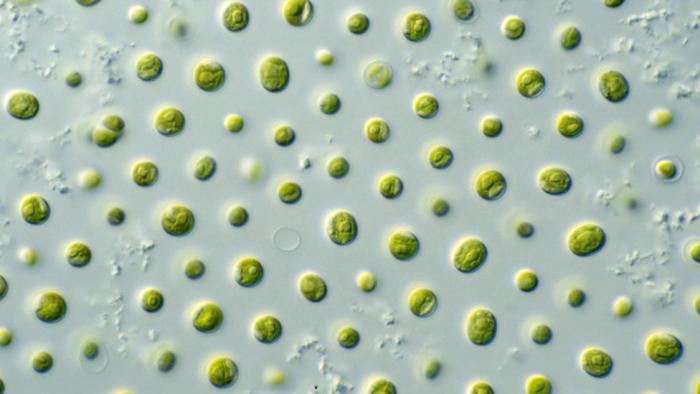

Die Welt der Mikroalgen ist äußerst vielfältig. Die meist einzelligen Wesen kommen in den Weltmeeren und im Süßwasser vor, in Böden und auf Baumrinden, als symbiotische Partner anderer Lebewesen. Sie hatten ihren Anteil bei der Entstehung der Erdatmosphäre und der Ausbreitung des Lebens auf der Erde - noch heute tragen sie zu ca. der Hälfte des atmosphärischen Sauerstoffs bei.

Rund 50.000 verschiedene Arten sind beschrieben, doch die tatsächliche Gesamtzahl wird als weit größer angenommen - verglichen mit den Arbeitstieren der Biotechnologie wie etwa E. coli-Bakterien oder der Bäckerhefe ist über einen Großteil von ihnen so gut wie nichts bekannt.

Ihre enorme genetische Vielfalt hat längst die Biotechnologen auf den Plan gerufen. Und weil die eierlegende Wollmilchsau unter den Algen noch nicht gefunden ist, arbeiten Wissenschaftler auch an genetisch veränderten (GV-) Mikroalgen. Mit ihnen sollen sich je nach Wunsch nachhaltige Biokraftstoffe, Grundchemikalien oder Nahrungsmittelergänzungen produzieren lassen.

Anlässlich der Konferenz "Bio-Based Live Americas" Ende September 2017 in San Diego haben die Umweltschutzorganisationen Biofuelwatch [1] und Friends of the Earth den Bericht "Microalgae Biofuels - Myth and Risks" [2] vorgestellt, der sich mit diesen Entwicklungen und ihren Aussichten befasst, ebenso mit ökologischen, regulatorischen und ökonomischen Aspekten von Biokraftstoffen aus GV-Algen sowie dem regelrechten Investitions- und Förder-Hype, den sie trotz fehlender wirtschaftlicher Umsetzbarkeit und bestehenden Umweltrisiken ausgelöst haben.

Förderschwerpunkt Algenkraftstoff

Zwischen 1978 und 1996 gab es in den USA im Rahmen des Aquatic Species Programs [3] bereits Forschung zu Algenkraftstoffen, in der fast 3000 Arten auf ihre Tauglichkeit zur Kultivierung und genetischen Manipulierbarkeit hin untersucht wurden. Dem Programm wurden aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten am Ende die Fördergelder gestrichen.

Ab Mitte der 2000er Jahre investierten Risikokapital-Anleger und große Ölunternehmen in Algenkraftstoff-Start-ups. Der gestiegene Ölpreis hatte für ein erneutes Aufleben des Interesses gesorgt. Was folgte, war eine Investitionsblase, die unter anderem auch in anderen Nischen des Energiemarktes zu beobachten war (Seeschlangen-Requiem [4].

Dem Mikroalgenprogramm des Department of Energy (DoE) folgte 2010 die erste National Algal Biofuels Technology Roadmap. Mit dem Landwirtschaftsministerium, der National Science Foundation, dem Verteidigungsministerium, der DARPA und der Air Force kamen weitere Förderer hinzu.

Der American Recovery and Reinvestment Act von 2009 spendierte 97 Millionen US-Dollar für Demonstrationsprojekte zu integrierten Bioraffinerien auf Mikroalgenbasis, unter anderem für die Start-ups Solazyme, Sapphire und Algenol. Vier Forschungskonsortien entstanden im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften: die National Alliance for Advanced Biofuels and Bioproducts (NAABB [5]), das Sustainable Algal Biofuels Consortium [6], das Consortium for Algal Biofuels Commercialization (CAB Comm) [7]und das Cornell Marine Algal Biofuels Consortium [8]. Aus letzterem ist mittlerweile MAGIC hervorgegangen, das Marine AlGae Industrialization Consortium [9].

In Europa wird die Branche durch die European Algae Biomass Association [12] unterstützt. Die Erneuerbare Energien-Direktive der EU [13] zählt Algen zum Grundstock fortgeschrittener Biokraftstoffe. Auch in Europa wurden und werden Algenkraftstoffe kräftig gefördert, etwa über das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU-Kommission oder Horizon 2020, dem aktuellem EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation.

Verschiedenste Projekte laufen oder liefen: zum Beispiel PUFAChain [14], BISIGODOS [15], D-Factory [16], InteSusAl [17], All GAS [18] (Video) [19], BIOFAT [20], MIRACLES [21], SPLASH [22], FUEL4ME [23], AlgaeBioGas [24], PhotoFuel [25] oder TASAB [26].

Einige Gattungen der früher unter "Blaualgen" firmierenden Cyanobakterien sind in der Lage, unter besonderen Bedingungen Wasserstoff zu bilden [27]. Auch diesen "Biowasserstoff" wollen Wissenschaftler als nachhaltige Energiequelle heranziehen. Für eventuelle kommerzielle Anwendungen sind verschiedene Probleme aus dem Weg zu räumen, an deren Lösung gearbeitet wird, zum Beispiel am Department Solare Materialien (SoMa) [28] des Umweltforschungszentrums in Leipzig.

Verschobener Fokus: Weg von Kraftstoffen, hin zu hochwertigen Produkten

Viele der ursprünglich nur an Biokraftstoffen aus Mikroalgen arbeitenden Unternehmen schlingern mittlerweile oder sind bankrott - das ursprüngliche Ziel ist vorläufig in eine längerfristige Ferne gerückt. Ein weiteres europäisches Vorhaben, das European Energy Algae (EnAlgae)-Projekt, war zu dem Schluss gekommen [29], dass die Anfangseuphorie hinsichtlich des Biokraftstoffpotentials von Algen durch die gesunkenen Rohölpreise einen empfindlichen Dämpfer erhalten hat. Demnach sah es zumindest 2015 eher so aus, dass von Mikroalgen wahrscheinlich kein nennenswerter Beitrag für Europas Bedarf an nachhaltiger Energie zu erwarten sei.

Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass Bioenergie aus Mikroalgen mittelfristig nicht wirtschaftlich [30] zu haben sein wird. Der National Research Council kam bereits 2012 in den USA zur Einschätzung [31], dass das Hochfahren der Biokraftstoffproduktion aus Algen bei gegenwärtigem Stand von Wissen und Technologie einen nicht-nachhaltigen Bedarf an Energie, Wasser und Nährstoffen im Schlepptau haben würde.

Diese Bewertungen tun der weiteren Förderung damit befasster Projekte keinen Abbruch. Doch während die Entwicklung wirtschaftlicher Biokraftstoffe aus Algen nunmehr wieder eher wie Zukunftsmusik klingt, rücken andere Algenprodukte oder Dienstleistungen in den Vordergrund, wie etwa Zutaten für Funktionsnahrungsmittel oder die Abwasserbehandlung. Die wichtigste Herausforderung momentan, die über allem thront: die Mikroalgen-Biomasse muss billiger werden.

Einige Beteiligte konzentrieren sich auf die Vermarktung von Nebenprodukten, die in ihren Produktionsstätten anfallen und zunehmend die Ausrichtung der Unternehmen bestimmen. Mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Astaxanthin oder Betacarotenen und mit Hydrokolloiden wie Agar-Agar, Alginaten und Carrageen beispielsweise lässt sich auch mit kleineren Mengen Geld machen und die Algenkultivierung wirtschaftlicher gestalten.

Andere Highlights aus der Produktpalette: Anti-Cellulite-Kosmetik, ACE-Hemmer zur Therapie des Bluthochdrucks, Coenzym Q10 [32], Antimikrobiotika, Biopolymere, Biodünger und Tiernahrung. Mikroalgen-Produkte sind im Gespräch, wenn es um den Ersatz von Fischmehl in der Aquakultur geht. Selbst für die Filterverstopfungen der Algenfarmen finden sich Abnehmer, wenn sie unter dem Fantasienamen Alguronic acid [33] auf den Markt kommen und wenn auf deren Beipackzetteln von Anti-Aging-Eigenschaften die Rede ist.

Biobetrug?

Die Produktion von Biokraftstoffen hingegen gestaltet sich schwieriger - so schwierig, dass für Beobachter oftmals die Grenzen zum Biobetrug verschwimmen [34]. Denn eine Reihe dieser Unternehmen hatte öffentliche Subventionen in Anspruch genommen, um eine Algenölproduktion auf die Beine zu stellen - wie sich später zeigte, nur eben nicht für den eigentlich angestrebten Einsatz als Biokraftstoff.

So bekam Sapphire Energy [35] 50 Millionen US-Dollar vom Department of Energy, um in Florida Algen-Biokraftstoffe zu entwickeln. Das Unternehmen fand Partner unter anderem in Monsanto und Linde. Noch 2009 hatte man bei Sapphire für das Jahr 2018 eine Produktion von rund 400.000 Kubikmetern Biokraftstoffen prognostiziert, die bis 2025 auf knapp vier Millionen Kubikmeter bzw. 3% der für diesen Zeitpunkt per Renewable Fuel Standard Programme [36] anvisierten US-Biodiesel-Produktion angehoben werden sollte [37]. Heute verkauft die Firma stattdessen begrenzte Mengen an Algenöl für Nahrungsergänzungsmittel.

Ein anderes Beispiel ist Solazyme, eine kalifornische Firma, die für die Herstellung ihrer Version von Algen-Biokraftstoffen 24 Millionen Dollar aus öffentlicher Hand erhielt. Eine erst Charge war für einen "Great Green Fleet"-Test [38] an die Marine gegangen. Doch der Versuch der Navy, sich mit dieser Aktion einen grüneren Anstrich zu verpassen, erwies sich als recht teuer [39].

Aus Solazyme gingen 2016 Solazyme Industrials und TerraVia hervor. Während erstere für Treibstoffe und Chemikalien zuständig blieb, lag der Schwerpunkt von letzterer bei Anti-Falten-Hautpflege-Produkten und Omega-3-Modefettsäuren (Omega 3 vom Acker [40]). Im August 2017 beantragte das Unternehmen Gläubigerschutz [41].

Kohlenstoff-negative Begleitmusik

Einige Verfechter von Algenkraftstoffen als bioökonomische Alternative zur fossilen Energiewirtschaft haben sich eine eigene Rhetorik zurechtgelegt, die eine Fata Morgana kohlenstoff-negativer Kraftstoffe [42] beschwört und auf die bekannten kohlenstoff-neutralen Marketingschemen [43] noch eins draufsetzt: Je mehr Energie wir von nun an mit diesen Kraftstoffen konsumierten, desto mehr Kohlendioxid würde aus der Atmosphäre entfernt.

Die Botschaft: Wir können unseren auf Ressourcenverschwendung begründeten Lebensstil getrost beibehalten. Und schließlich bestünden die Erdölvorkommen der Welt aus umgewandelter Algen-Biomasse, aus Zeiten, in denen die Kohlendioxidkonzentrationen der Luft deutlich höher lagen als heute - deshalb seien die Algen von heute auch die prädestinierten Erben ihrer Vorfahren, wenn es um ihre Eignung als Energie- und Rohstoffdienstleister der Menschheit geht. Ein Mehrwert für die Moderne: die Algen kämpfen en passant gegen den Klimawandel - und gewinnen.

Diese Argumentation steht dem Homo sapiens (lateinisch für "vernünftiger Mensch") gut zu Gesicht. Er hatte gerade das Kunststück fertiggebracht, einen Großteil des in Jahrmillionen gebildeten Erdöls in einem Wimpernschlag der Erdgeschichte zu verplempern, und zwar auf die dämlichste Art und Weise, die vorstellbar ist: Er hatte diesen riesigen Schatz an Rohstoffen einfach verbrannt.

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-3888062

Links in diesem Artikel:

[1] http://www.biofuelwatch.org.uk/

[2] https://foe.org/projects/food-and-technology/genetic-engineering/microalgae-biofuels-myths-risks/

[3] https://www.nrel.gov/docs/legosti/fy98/24190.pdf

[4] https://www.heise.de/tp/features/Seeschlangen-Requiem-3852399.html

[5] https://www.energy.gov/eere/bioenergy/downloads/national-alliance-advanced-biofuels-and-bioproducts-synopsis-naabb

[6] https://sabc.asu.edu/

[7] https://energy.gov/eere/bioenergy/articles/cab-comm-final-report-documents-accomplishments-six-years-algal-research

[8] https://www.algaeconsortium.com/cornell-marine-algae-biofuels-consortium/

[9] https://www.algaeconsortium.com/the-launch-of-magic-the-marine-algae-industrialization-consortium/

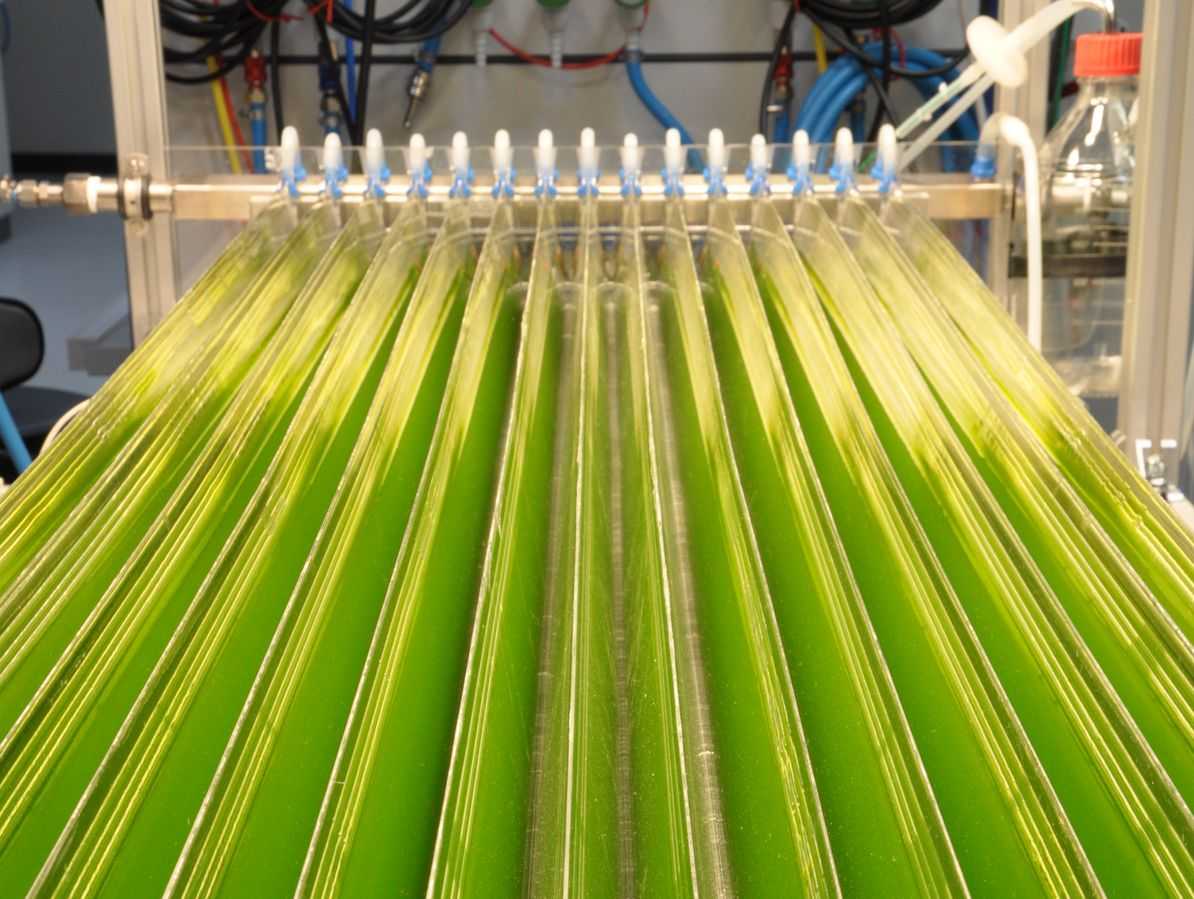

[10] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horizontal-Photobioreaktor_mit_Zick-Zack-f%C3%B6rmigen_Vertiefungen.png

[11] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

[12] http://www.eaba-association.org/en/about-us/

[13] https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive

[14] https://www.pufachain.eu/home/

[15] http://www.bisigodos.eu/

[16] https://www.d-factoryalgae.eu/index.php?id=2&lang_id=eng

[17] http://intesusal-algae.eu/18/

[18] http://www.all-gas.eu/Pages/default.aspx

[19] https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=YISuLIdRjYs

[20] http://www.biofat-project.eu/

[21] http://miraclesproject.eu/

[22] http://eu-splash.eu/

[23] http://www.fuel4me.eu/

[24] https://algaebiogas.eu/

[25] http://www.photofuel.eu/home.php

[26] http://www.fabiodisconzi.com/open-h2020/projects/206310/index.html

[27] https://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101214141932.htm

[28] https://www.ufz.de/index.php?de=34239

[29] http://www.enalgae.eu/getfile.php?type=site_documents&id=EnAlgae%20report%20card%202015%20all%20pages%20final%20(low%20res).pdf

[30] http://www.ieabioenergy.com/publications/state-of-technology-review-algae-bioenergy/

[31] https://doi.org/10.17226/13437

[32] http://www.chemie-im-alltag.de/articles/0126/

[33] https://www.algenist.com/technology/#alguronic-acid

[34] https://www.independentsciencenews.org/environment/biofuel-or-biofraud-the-vast-taxpayer-cost-of-failed-cellulosic-and-algal-biofuels/

[35] http://www.sapphireenergy.com/

[36] https://www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program/overview-renewable-fuel-standard

[37] http://www.sapphireenergy.com/documents/Release-SapphireTimeline_4-16-09.pdf

[38] https://www.heise.de/tp/features/Gruenes-Maentelchen-fuer-die-US-Navy-3393091.html

[39] https://www.wired.com/2011/12/navy-biofuels/

[40] https://www.heise.de/tp/features/Omega-3-vom-Acker-3454643.html

[41] https://www.fool.com/investing/2017/08/02/terravia-announces-bankruptcy-and-asset-sale.aspx

[42] http://algaesystems.com/technology/carbon_negative/

[43] https://www.heise.de/tp/features/Die-CO2-neutrale-Heilsmaschine-3416633.html

Copyright © 2017 Heise Medien