Hanna, die Universität und die Wut

Überlegen Sie zu promovieren? Denken Sie über eine Karriere in der Wissenschaft nach?

Sie fragen, wer Hanna ist? Hanna ist eine Bewegung. Auf Twitter versammeln sich unter dem #IchBinHanna unzählige Wissenschaftler:innen, die ihrer Wut über das derzeitige System Universität einen eindringlichen Ausdruck verleihen. All diese Doktorand:innen, wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen, Postdocs und Habilitand:innen sind Hanna.

Sie erzählen von ihren akademischen Lebensläufen, ihren Zukunftsängsten und ihrem generellen Unverständnis. Wissenschaftler:innen aller Fächer, die sich durch prekäre Arbeitsbedingungen kämpfen, während ihnen durch Kettenbefristungen ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt wird, begehren plötzlich auf. Aussichten auf eine stabile Lebensplanung gibt es an den deutschen Universitäten kaum bis gar nicht.

Das prekäre Befristungskarussell

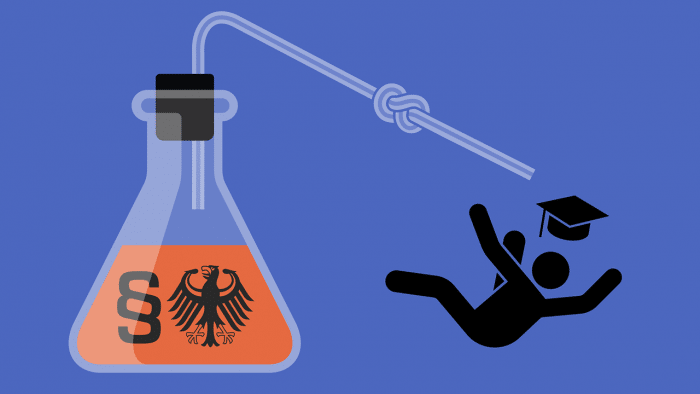

Ursprünglich war Hanna die Hauptfigur in einem mittlerweile gelöschten Video (aber YouTube vergisst nicht) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung; eine Comic-Biologin, die an ihrer Doktorarbeit schreibt und als Identifikationsfigur dienen sollte. Durch sie sollte der Sinn eines bürokratischen Monsters mit dem Namen Wissenschaftszeitvertragsgesetz erklärt werden.

Es ist nun eben dieses Wortungetüm, durch das das normale Arbeitsrecht ausgehebelt wird. Mit weitreichenden Folgen, zumindest was die Schaffung befristeter Beschäftigung angeht. Nichts muss hier nach einer bestimmten Anzahl von Befristungen entfristet werden. Man schenke den Zahlen aus dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021 für einen Moment ungetrübte Aufmerksamkeit:

Etwa neun von zehn Nachwuchswissenschaftlerinnen und - wissenschaftlern sind befristet beschäftigt: 92 Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Hochschulen (unter 45 Jahren, ohne Professorinnen und Professoren) sind befristet beschäftigt (…). Bei den unter 35-Jährigen ohne Promotion liegt die Befristungsquote bei 90 Prozent, bei den Promovierten unter 45 Jahren bei 72 Prozent. (…)

Die durchschnittliche Vertragslaufzeit liegt bei etwa zwei Jahren: Die durchschnittliche Vertragslaufzeit von Promovierenden liegt bei 22 Monaten bezogen auf den aktuellen Arbeitsvertrag. Für Postdocs liegt die durchschnittliche Vertragslaufzeit bei 28 Monaten.

Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs

Eine unbefristete Stelle ist also gleichbedeutend mit einer Professur. Auf diese Formel können diese Zahlen heruntergebrochen werden: Entweder du wirst Professor oder eben nichts. Im Mittelbau, das ist der Sammelbegriff für das gesamte wissenschaftliche Personal unterhalb der professoralen Ebene, darf man insgesamt nur 12 Jahre angestellt werden. Danach ist Schluss. Aus. Vorbei. Daran haben weder die wenigen Tenure-Track-Professuren, eine Art Probezeit für Professuren, noch die Exzellenzinitiative etwas geändert.

Gerade im Rahmen der Exzellenzinitiative wurden unzählige Sonderforschungsbereiche und Exzellenzcluster aus der Taufe gehoben, in denen unzählige Mitarbeiter befristet verheizt werden. Ob das neue Tenure-Track-Programm mit 1000 neuen Stellen daran etwas ändert, steht in den Sternen. Wenn gleichzeitig am Wissenschaftszeitvertragsgesetz festgehalten wird, sind ernste Zweifel angemessen.

Die Chancen auf eine zweite Karriere in der freien Wirtschaft muss man sich wiederum als Brachland vorstellen. Wie heißt es dann so schön? Man verfüge über keinerlei praktische Berufserfahrung. Wissenschaft gilt in Deutschland immer noch als weltfremd. Da ist er wieder der berühmte Elfenbeinturm. Und zu alt sind viele auch. Es droht also die Arbeitslosigkeit.

Von der Hochschulverstopfung

Es ist nicht zu leugnen, dass hier ein System absolute Flexibilität einfordert. Von außen mögen die Wissenschaften einzig dem hehren Ziel der Forschung verpflichtet erscheinen. Das Innenleben bedeutet Entbehrungen, Fernbeziehungen, aufgeschobene Familienplanungen und massiven, psychischen Druck.

Dabei ist eines an Zynismus nicht zu überbieten: Diese Studie ist durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die Zahlen sind den leitenden Personen also bekannt. Deren Interpretation der Statistik ist jedoch eine völlig andere; in den Augen des Ministeriums bedeuten diese Zahlen Erfolg - die Maschine läuft wie geschmiert.

Der Aufenthalt an der Universität muss aus Gründen der Gerechtigkeit zeitlich beschränkt werden. All die nachrückenden Generationen wollen schließlich ebenfalls in den Genuss der akademischen Qualifizierung kommen. Dabei ist vor allem die Formulierung dieser Position interessant. Es ist die Rede von einer Verstopfung. Hochschulverstopfung muss in der Tat eine üble Sache sein.

Aber all die möglichen Wortspiele beiseitegelassen: Man muss sich diese Formulierung auf der Zunge zergehen lassen. All die hoch ausgebildeten Wissenschaftler, die einen Großteil der Lehre stemmen, wichtige Forschungsarbeit leisten und die Universität am Laufen halten, verstopfen nach 12 Jahren die Einrichtung. Also raus mit all diesen Leuten!

Konkurrenz statt nachhaltiger Forschung

In der Logik des Bundesministeriums kommt dieser Wechsel einer Frischzellenkur gleich. Neue frische Ideen von einer jungen, motivierten Generation strömen durch die Gänge der Universität. Konkurrenz belebt die Wissenschaft. Was ab der professoralen Ebene nicht mehr gilt, schlägt im Mittelbau in voller Härte zu Buche. Doch diese neoliberale Logik der ständigen Innovation allein reicht nicht als Erklärung für das sture Festhalten der Regierung an diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz.

Die Initiatoren des Hanna-Hashtags, die Philosophin Amrei Bahr, der Historiker Sebastian Kubon und die Literaturwissenschaftlerin Kristin Eichkorn haben 2020 unter #95vs.WissZeitVG eine umfassende Analyse der strukturellen Widersprüche vorgelegt. In 95 Thesen legen sie analytisch präzise die negativen Auswirkungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes dar.

Neben den persönlichen Konsequenzen für die Wissenschaftler:innen, schadet dieses Gesetz den Wissenschaften enorm. Gut ausgebildete, eingearbeitete Mitarbeiter verlassen die Universität. Der bürokratische Aufwand ist riesig und aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, ist dieses Vorgehen in keiner Weise nachhaltig. Gute Forschung und Lehre braucht kontinuierliche Arbeit in Teams.

Stattdessen müssen immer neue Personen in die Forschungsprojekte eingearbeitet werden, müssen sich neue Wissenschaftler:innen die nötigen Fähigkeiten für die Lehre aneignen und letztlich arbeiten alle gegeneinander, in der Hoffnung das rettende Ufer der Professur zu erreichen. Ein perfides System der Angst hält dieses System am Laufen, wie eine These verdeutlicht:

Das WissZeitVG in seiner jetzigen Form ist Ausdruck der Ideologie, dass nur Leistung bringen kann, wer Angst hat. Diese Auffassung widerspricht dem Stand der Forschung der Motivations- und Arbeitspsychologie: Angst blockiert Kreativität, während Sicherheit, Sinn und Selbstbestimmung für höhere und bessere Arbeitsleistungen sorgen.

These 77. Aus: 95 Thesen gegen das WissZeitVG

Der Doktortitel als Schmuck

Gegen diese 95 Thesen ist mit vernünftigen Argumenten kaum anzukommen. Das Bundesministerium flüchtet sich in Floskeln und schiebt die Verantwortung auf die Betroffenen. In seiner Videobotschaft legt Staatssekretär Wolf-Dieter Lukas aber auch die Spur zur Antwort, warum das BMBF entgegen aller Vernunft nichts an diesen prekären Zuständen ändern will.

Der Mann, der für seinen Professorentitel nicht in das akademische Hamsterrad steigen musste, verweist auf die großen Erfolge der Promotion: In der freien Wirtschaft würde man damit bessere Berufschancen haben und ein höheres Gehalt erzielen.

Mit der Promotion als akademische Qualifizierung hat dies gar nichts zu tun. Vielmehr scheint es dem Staatssekretär um den Doktortitel als Zusatzqualifizierung zu gehen, die mehr Einfluss nach sich zieht. Die Universität wird zu einer Weiterbildungsstätte degradiert. Damit auch möglichst viele durchgeschleust werden können, darf die Universität nicht verstopfen.

Unweigerlich denkt man an die Plagiatsfälle in der Politik, denkt an Guttenberg, Schavan und Giffey. Der Doktortitel ist in der Politik zu einem Emblem der Macht geworden. Ein Schlag ins Gesicht für all die hart arbeitenden Wissenschaftler. Da stilisieren sich Personen zu Experten, während sie von wahren Experten ausgebildet, geprüft und betreut wurden. Um gute Forschung scheint es dem Bundesministerium als nicht zu gehen. Denn die Rahmenbedingungen dafür würden anders aussehen.

Hanna ist eine Chance

Natürlich gab es auch vor #IchBinHanna bereits Diskussionen über und Kritik an diesen Arbeitsverhältnissen. Das Thema ist also nicht neu. Doch vielfach wurde das Scheitern an der Struktur als eigenes Versagen individualisiert. Und plötzlich ist da Solidarität und gegenseitige Anteilnahme, wo vorher Konkurrenz war. Damit ist viel geschafft. Erreicht ist allerdings noch nichts.

Dafür gibt es noch viel zu viele offene Fragen. Wie lässt sich der Widerstand aus der Twitter-Blase tragen? Sollte sich das Ministerium nicht bewegen, muss der Protest auf die Straße. Die Möglichkeit eines Streiks steht dem Mittelbau nicht zur Verfügung. Dies wäre nur im Rahmen von Tarifverhandlungen möglich.

Es geht bei #IchbinHanna nicht um bessere Löhne. Es geht um bessere Arbeits- und Forschungsbedingungen. Es geht um Planungssicherheit und den Wert der Wissenschaft. Die Unileitungen verweisen auf das Ministerium. Das Ministerium spielt die Karte der Einzelverantwortung.

Aus diesem Kreislauf muss man heraus. Kurz vor der Bundestagswahl könnte man darauf setzen, dass die Parteien kalte Füße bekommen. Ob das ausreicht, ist mehr als fraglich? Immerhin besteht das Problem schon sehr lange. Auf der politischen Agenda stand es nie wirklich. Eine Chance läge darin, die Student:innen für die Anliegen zu gewinnen und die Sache in einen kreativen, solidarischen Widerstand münden zu lassen.

Auch sollte man nicht beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz stehen bleiben. Dieses Gesetz ist nur ein Moment in einer komplexen Ökonomisierung der Hochschule, die letztlich auch durch die Festschreibung einer toxischen Hierarchie getragen wird.

Solange es die unantastbare Klasse der Professoren gibt, die als Gutachter für Anträge eine große Rolle in diesem Spiel der Macht einnehmen, wird sich wenig ändern. Die Stellung professoralen Gatekeeper gilt es zu reflektieren. Die Frage, ob ein anderes Hochschulsystem möglich ist, muss so weitreichend und radikal wie möglich gestellt werden.

Vielleicht liegt darin eine radikale Utopie: flache Hierarchien, gleiche Bezahlung und stabile Stellen. Damit alle gemeinsam forschen können - nachhaltig, demokratisch und machtkritisch.