Löst diesen Bundestag auf!

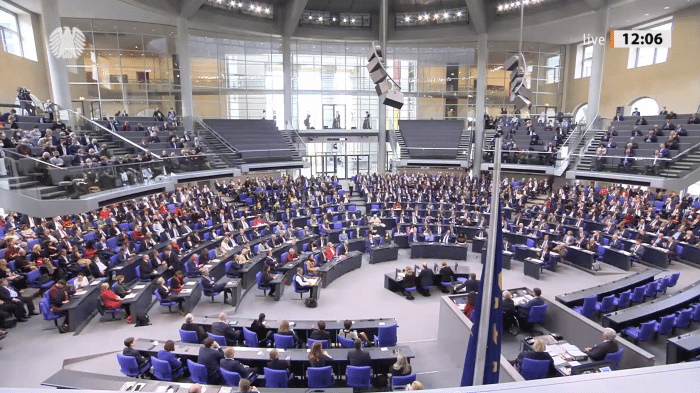

Zu voll, um zu funktionieren: 20. Deutscher Bundestag. Bild: bundestag.de (Screenshot)

Vom XL- zum XXL-Parlament. Ordentliche Kontrolle durch Abgeordnete nicht mehr möglich. Es braucht Druck von außen. Ein Kommentar

Der Wahnsinn des deutschen Wahlrechts offenbarte sich heute von der Tribüne des Deutschen Bundestags aus: Eine wahre Menschenmenge drängte sich im Plenarsaal, die Abgeordneten saßen noch in den oberen Rängen, die in normaleren Zeiten für ruhige Zweiergespräche und kurze Abstimmungen genutzt wurden.

Doch die normalen Zeiten im Parlament sind vorbei. 735 Abgeordnete zählt der 20. Deutsche Bundestag - und damit noch einmal 26 mehr als das bisherige XL-Parlament.

Selbst von dem hatte man immer wieder schon kopfschüttelnd festgestellt, dass es zur weltweit zweitgrößten Volksvertretung nach dem chinesischen Volkskongress mutiert war.

Man kann die gescheiterte Einhegung des neuen deutschen Massenparlamentarismus als Berliner Posse abhaken und die Parlamentarier sich selbst überlassen. Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags aber sind zwei zentrale Probleme des Politbetriebs offensichtlich geworden: Erstens funktioniert das Parlament nicht mehr. Und zweitens scheitert die notwendige Reform am System selbst, was sich durchaus als Charakteristikum der weitergefassten gesellschaftlichen Lage deuten lässt.

Zunächst zum Parlament selbst. 598 Abgeordnete sollte der Bundestag haben, so hieß es einmal. Durch Überhangs- und Ausgleichsmandate ist die Anzahl stetig angewachsen, ohne dass dem Trend Einhalt geboten wurde.

Die Folgen haben sich in den vergangenen vier Jahre in verschärfter Form gezeigt: Zentrale Mechanismen der parlamentarischen Kontrolle waren durch die schiere Menge an Anfragen und die daraus resultierende Überlastung der Strukturen de facto ausgehebelt.

Schriftliche und mündliche Fragen der Abgeordneten wurden in der Regel nicht mehr mit der notwendigen Sorgfalt bearbeitet, zurückkamen allgemeine Aussagen, die Rückschlüsse darauf zuließen, mit welcher Oberflächlichkeit auf ministerialer Ebene mit dem parlamentarischen Kontrollrecht umgegangen wurde.

Dieser Trend betraf das gesamte parlamentarische Fragewesen. Bei Kleinen Anfragen - in der Vergangenheit ein zentrales Instrument der parlamentarisch-demokratischen Kultur der Bundesrepublik - konnten die in der Geschäftsordnung des Bundestags festgelegten Fristen in der Regel nicht mehr eingehalten werden; ganze Frageblöcke wurden summarisch beantwortet.

Diese stille Aushebelung der parlamentarischen Kontrolle führte mithin zu Appellen an die Abgeordnetenbüros, man möge sich bei Anfragen jedweder Art zurückhalten.

Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis diesen Anforderungen Taten folgen und das bislang de facto eingeschränkte Fragerecht auch de jure eingeschränkt wird.

Der scheidende Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte daher Recht, als er bei der konstituierenden Parlamentssitzung heute erneut eine Wahlrechtsreform anmahnte. Keine politische Kraft dürfte sich einer Reform zur Verkleinerung entziehen.

Schäuble sprach von einer "auch für mich persönlich bitteren Erfahrung der vergangenen Legislaturperiode". Die Wahlrechtsreform sei keinen Deut leichter geworden und dulde ersichtlich keinen Aufschub, wird er auf der Internetseite des Bundestags zitiert. Laut Schäuble sollte "bei einer Entscheidung dieser Tragweite eigentlich keine politische Kraft im Parlament aus der Mitverantwortung für eine tragfähige Lösung entlassen werden".

Ohne Druck von außen wird das nicht gehen. Das katastrophale Scheitern der Wahlrechtsreform - gerade an Schäubles eigener Unionsfraktion - zeigt die Reformunfähigkeit des Systems. Zu viele wirtschaftliche Interessen hängen an den Abgeordnetenjobs und dem parlamentarischen Apparat. Wieso sollten die nun 735 Abgeordneten sich selbst die Zugänge zu Geldern und Anstellungen kappen?

Wer versteht, wie illusionär diese Vorstellung ist, wird auch begreifen, wie andere zentrale Systemfehler von der Energie- bis zur Pflegepolitik gelöst werden können. Da helfen keine wohlfeilen Appelle. Da hilft nur Druck von außen.

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-6228919

Copyright © 2021 Heise Medien