Old Atze und der Schatz im Silbersee

Ein Produzent schreibt Filmgeschichte

Der Berliner Filmproduzent Artur "Atze" Brauner ist am 1. August 90 Jahre alt geworden. Im deutschen Blätterwald, vom Focus und der Welt bis zur SZ und der taz, wurde er mit sehr freundlichen Geburtstagsartikeln bedacht. Der deutsche Film, so die einhellige Meinung, hat ihm viel zu verdanken. Man kann das auch anders sehen.

Wer ist Atze Brauner? Das fragt man sich wahrscheinlich, wenn einem Namen wie Sonja Ziemann oder Rudolf Prack kein Begriff mehr sind, wenn man sich weder für Ein Frauenarzt klagt an noch für Freddy und das Lied der Prärie begeistern kann und zu jung ist, um mitbekommen zu haben, wie der Mann mit dem Menjou-Bärtchen vor 20 Jahren lautstark darüber Klage führte, dass man ihm, seiner Ansicht nach, den sicher geglaubten Oscar für Hitlerjunge Salomon geklaut habe. Sollte man sich für diesen Herrn auch heute noch interessieren? Auf jeden Fall. Denn anhand der Karriere Artur Brauners erfährt man nicht nur sehr viel über den deutschen Film und die deutsche Filmpublizistik, sondern auch über das Verhältnis zwischen Deutschen und Juden. Eine Heldengeschichte ist es allerdings nicht.

Hin und Her in fremden Ländern: Zwischen Verschweigen und Erinnern

Wer also ist Atze Brauner? Das deutsche Feuilleton weiß die Antwort. Zu lesen ist in etwa dies: Brauner hat 1946 seine eigene Firma gegründet. Damit ist er der dienstälteste deutsche Filmproduzent, und zugleich der einzige aus der Nachkriegszeit, der immer noch aktiv ist. Auf sein Konto gehen mehr als 250 Filme. Er hat viel Unterhaltungsware von der Stange gemacht, und mit den Gewinnen hat er ambitionierte Werke realisiert, die sich an der Kinokasse nicht rechneten. Brauner hat die Edgar-Wallace- und die Karl-May-Filme zwar nicht erfunden, aber irgendwie dann doch. Er war stets der unbequeme Mahner, der gegen das Vergessen angekämpft, ein unwilliges Publikum mit dem Schicksal der Holocaust-Opfer konfrontiert und dabei sein Vermögen aufs Spiel gesetzt hat. Mit diesem Resümee seines Lebenswerks kann der "letzte der deutschen Tycoons" [1] zufrieden sein. Aber gilt das auch für den Zeitungsleser? Nicht unbedingt. Denn im milden Licht der Erinnerung fängt plötzlich zu strahlen an, was früher nicht ganz so glänzend aussah. Aus einer geschickten Strategie zur Selbstvermarktung wird so ein Stück Filmgeschichte.

Es begann mit einer Legende. "Wer ist wer in der Filmindustrie?" fragte die Zeitschrift Filmblätter im September 1950 und wusste über "Arthur Brauner" (mit "h") zu berichten, dass dieser ein am 1. August 1918 geborener Kaufmannssohn aus Rumänien sei. Er habe eine "buntbewegte Kindheit" hinter sich, mit viel "Hin und Her in fremden Ländern", und bei einer Iran-Expedition sei er "schicksalsmäßig mit dem Film" in Berührung gekommen. "Große Ideale und fanatische Schaffenskraft weckte der Film in mir", sagt der Porträtierte, "- doch dann kam der Krieg und viele Jahre vergingen nutzlos." Vermutlich hat der Autor Brauner diesen Satz in den Mund gelegt, aber ohne dessen Zustimmung wäre der Artikel so auch kaum erschienen. Die Filmblätter waren weder das Fachorgan für genaue Recherche noch ein Hort journalistischer Unabhängigkeit.

Das Geburtsdatum stimmt, und vielleicht hat Brauner auch wirklich an zwei Kulturfilmen mitgearbeitet. Aber der Sohn einer jüdischen Familie stammte aus dem polnischen Lodz. Sein Vater war Holzhändler. Der Sohn hieß ursprünglich Abraham; seit der Schulzeit nannte er sich "Artur". In seiner Autobiographie, Mich gibt’s nur einmal (1976), schreibt er, dass 49 Familienangehörige von den Nazis und deren Helfern ermordet wurden. Artur überlebte den Holocaust, weil er vor dem Abtransport in das Warschauer Ghetto floh und sich mit seinen Eltern und seinen Geschwistern in den Wäldern an der Grenze zu Russland versteckte. Sein Misstrauen gegenüber den Deutschen hat er nie abgelegt, und wer wollte ihm das verdenken?

Die Täter nahmen es den Opfern übel, dass sie durch ihre bloße Existenz an die Verbrechen im "Dritten Reich" erinnerten. 1950 hielt Brauner es wohl für klug, seine jüdische Herkunft zu verschweigen, und Fragen nach seiner Reise in den Iran und den Nahen Osten (junge Zionisten erkundeten die Möglichkeiten für einen jüdischen Staat) blockt er noch immer ab (siehe das Geburtstagsinterview mit der taz [2]). Nach der Gründung des Staates Israel, für den er sich seit Jahrzehnten einsetzt, kaufte er dort viel Land. Auch seinen Einstieg ins Immobiliengeschäft sollte man im Zusammenhang mit der Judenverfolgung sehen. Brauner suchte nach einem sicheren Platz für sich und seine Familie. Für alle Fälle.

"Eine absterbende Gemeinschaft": Brauner und die Deutschen

1963 erschien ein Spiegel-Report über die wenigen jüdischen Persönlichkeiten ("eine absterbende Gemeinschaft"), die in der Öffentlichkeit und im Wirtschaftsleben der BRD eine herausgehobene Rolle spielten: Brauner war eine dieser Persönlichkeiten (neben Ernst Bloch, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, einigen Bankiers, dem Schauspieler Ernst Deutsch). Im Wirtschaftswunderland war er ein Aushängeschild. Und doch bleibt ein zwiespältiger Eindruck. In ihrem sehr lesenswerten Buch Artur Brauner und die CCC (1990) schreibt Claudia Dillmann dazu:

"Die Anekdoten, deren Gegenstand Artur Brauner seit Beginn der fünfziger Jahre war, zielten auf seine extreme Sparsamkeit, seine Cleverness, seine Wendigkeit, Zielstrebigkeit oder Härte - alles Tugenden auf der Werteskala der Ellenbogen-Gesellschaft der fünfziger Jahre. Zehn Jahre früher hätte der offizielle wie der gesellschaftliche Sprachgebrauch dieselben Eigenschaften eines jüdischen Geschäftsmanns Geiz, Verschlagenheit, Habgier und Tierhaftigkeit genannt. Ungeschützt redete in den fünfziger Jahren keiner mehr so, das Zerrbild aber darf mitgedacht werden in den Witzen über Brauner wie in den Elogen auf ihn, den ‚Außenseiter’ und ‚Glücksritter’, der es geschafft hatte."

Indem die bundesrepublikanische Gesellschaft sich mit Brauner photographieren ließ und ihn lobte, klopfte sie sich selbst auf die Schulter. Sein Aufstieg diente als Beleg für die neue Toleranz in dem Land, in dem man einen wie ihn, den "Ostjuden", zehn Jahre zuvor noch ausgeraubt und in die Gaskammer geschickt hätte. Für Brauner kann das nicht einfach gewesen sein. Gelegentlich, und vorzugsweise in ausländischen Zeitungen, gab er Interviews, in denen er wenig Gutes über seine Freunde aus der High Society und das Publikum seiner Filme zu sagen hatte: "Selbstkritik ist bei uns nicht gefragt, nicht politisch, nicht sozial und auch nicht persönlich. Die Leute hier wollen die Wahrheit nicht sehen, oder sie muss rosig sein. Probleme kommen nur an, wenn sie verlogen und verniedlicht sind."

Vom Schwarzmarkt ins Filmgeschäft

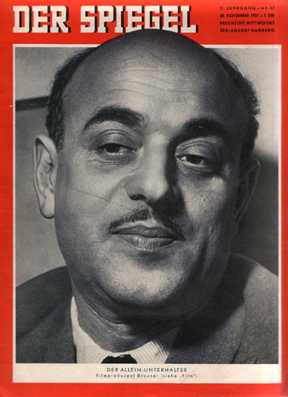

Zuerst hieß es, Brauner sei mit einem Koffer voller Wertsachen nach Berlin gekommen (angeblich hatte er eine Regimentskasse gefunden wie in einem Roman von Karl May). Die Version, die er selbst verbreitet hat, wird bis heute am liebsten nacherzählt. Ihr zufolge hatte seine Schwiegermutter von Freunden in den USA einen Nerzmantel geschickt bekommen, den er für 200.000 Reichsmark verkaufte. Als der Spiegel Brauner 1957 eine Titelgeschichte widmete ("Der Alleinunterhalter"), bot das Magazin allerdings eine andere Erklärung für die Herkunft des Geldes. Die Schwester von Brauners Frau war mit Joseph Einstein verheiratet, dem Schwarzmarktkönig von Berlin. Einstein verdiente ein Vermögen mit großen Mengen von Kaffee, Schokolade und Fett aus der Schweiz, die offiziell an eine Kirchengemeinde adressiert waren.

Am 16. September 1946 gründeten Artur Brauner und Joseph Einstein die "Central Cinema Comp.-Film Gesellschaft mit beschränkter Haftung", kurz CCC. Die CCC hatte Geld, aber keine Lizenz, und ohne eine Lizenz der Alliierten durfte man keinen Film drehen. Franzosen, Briten und besonders Amerikaner nützten solche Lizensierungsverfahren, um den eigenen Produzenten Absatzmärkte zu sichern. Brauner hat diese Behinderungen bitter beklagt, jedoch auch von ihnen profitiert. Die amerikanische Filmpolitik im besetzten Deutschland war stark von Lobbyisten geprägt. Hollywood war an einer Zersplitterung der neuen deutschen Filmindustrie interessiert, um eine schlagkräftige Konkurrenz gar nicht erst aufkommen zu lassen (die Folgen sind noch immer spürbar). Für eine Filmfirma wie die CCC bedeutete die Kleinteiligkeit des Marktes, dass sie sich leichter durchsetzen konnte. Als in den 1950ern doch noch eine Konzentrationswelle einsetzte, war sie etabliert genug, um diese eigenständig überstehen zu können.

Brauner wollte von Anfang an Morituri drehen, einen mehr oder weniger autobiographischen Film über KZ-Überlebende. Weil er aber erst 1949 eine eigene Lizenz erhielt, war er auf lizensierte Partner angewiesen. Also investierte er sein Geld in eine Produktion der Firma Studio 45, das Lustspiel Sag die Wahrheit (ein Mann will 24 Stunden lang nur noch die Wahrheit sagen und wird in eine Irrenanstalt eingewiesen). Der Film bekam böse Verrisse und wurde ein Kassenerfolg. Brauner lernte dadurch, sich am Publikumsgeschmack zu orientieren (oder an dem, was dafür ausgegeben wird), nicht an den Filmkritiken.

Realismus verkauft sich nicht: Das Schnulzenkartell entsteht

"Erschüttert und gerührt", schreibt Gustav Fröhlich, der Hauptdarsteller von Sag die Wahrheit, in seinen Memoiren (Waren das Zeiten, 1983), "vernahm man Brauners Schicksal. Er war glücklich, den ersten Schritt in das Medium Film tun zu können, das ihn von Kindertagen an leidenschaftlich begeistert hatte." Wie echt diese Filmleidenschaft auch gewesen sein mag: der Verdacht drängt sich auf, dass sie irgendwann zur Masche wurde. Brauner scheint viele, die anfangs widerstrebten, zur Zusammenarbeit überredet zu haben, weil er so beharrlich war und unermüdlich die gemeinsame Liebe zum Film beschwor. Wer jedoch in seiner Produzententätigkeit nach konkreten Beweisen für diese Liebe sucht, wird sich schwer tun (die "jüdischen Filme" sind ein Sonderfall). Und wer einen Vertrag mit ihm unterschrieb, ohne vorher das Kleingedruckte ganz genau studiert zu haben, war selber schuld. Brauner vertraute nur zwei Menschen: seiner Frau und seinem juristischen Berater.

Die erste CCC-Eigenproduktion hieß Herzkönig (1947) und war ein "entzückendes Lustspiel um eine königliche Liebe" (Werbetext) oder, anders gesagt, eine Kopie des Erfolgsrezepts von Sag die Wahrheit. Damit ist bereits ein Muster etabliert: Brauner hat immer gern das nachgemacht, womit andere Erfolg hatten, am besten mit identischem Personal. Für Herzkönig engagierte er den Regisseur, den Produktionsleiter, den Architekten und einige der Schauspieler von Sag die Wahrheit. Das zahlte sich aus. Brauner verdiente viel Geld mit Herzkönig. Dabei ist ihm der Hinweis sehr wichtig, dass er diesen auf Nummer Sicher gehenden Operettenfilm nur machte, um mit den Erlösen Morituri finanzieren zu können, sein eigentliches Herzensprojekt. Im Laufe seiner Karriere hat er das immer wieder betont: an rein kaufmännischen Gesichtspunkten ausgerichtete Unterhaltungsfilme stellt er deshalb her, weil das Publikum keinen Geschmack hat und er so die anspruchsvolleren Produktionen subventionieren kann. Im Fall von Morituri ist das insofern problematisch, als Herzkönig erst wenige Tage vor Beginn der Dreharbeiten Premiere hatte, die Gewinne demnach noch nicht zur Verfügung standen. Man ist gut beraten, bei Brauner-Aussagen die Chronologie im Blick zu behalten.

Bitte keine Opfer: Ein Film wird abgesetzt

Als Morituri (1947/48) fertig war, wurde Brauner mit der hässlichen Realität im Nachkriegsdeutschland konfrontiert. Der Film (einige Überlebende fliehen aus einem KZ in Polen in die Wälder und finden Zuflucht in einem Erdversteck) war eher versöhnlich, enthielt sich politischer Analysen, wies die These einer deutschen Kollektivschuld zurück und plädierte für die Völkerverständigung. Nach gutem Start häuften sich die Proteste eines Publikums, das vom Schicksal der Nazi-Opfer nichts wissen wollte. In manchen Städten erzwangen Randalierer die Absetzung des Films, in anderen wurde er gar nicht erst aufgeführt. Der Verleih sah sich gezwungen, Morituri aus dem Programm zu nehmen. Für Artur Brauner müssen solche Publikumsreaktionen, aus denen oft der blanke Hass gegenüber den Verfolgten sprach, ein Schock gewesen sein. "Ich habe es trotzdem nie bereut, diesen Film gemacht zu haben", sagt er. "Gelernt allerdings habe ich - leider, leider -, dass ein Kino in erster Linie eine Stätte der Unterhaltung sein sollte und keine Stätte der Vergangenheitsbewältigung."

An der Stabliste kann man ablesen, dass Brauner an Qualität interessiert war. Trotzdem ist Morituri kein guter Film geworden, eher eine Ansammlung von nicht zueinander passenden Stilelementen (von der deutschen Stummfilmästhetik bis zum italienischen Neorealismus) und guten Absichten, die sich selbst im Weg stehen, weil die Dramaturgie nicht stimmt. Was nüchtern und mit dokumentarischem Anspruch beginnt, endet leider mit Klischees und pathetischen Dialogen. Eine Stärke ist die Lichtsetzung. Brauner war sehr darum bemüht, für seine Prestigeprojekte hervorragende Kameramänner zu engagieren. Was möglich war, wenn man ein ästhetisches Konzept hatte und bis zum Ende durchhielt, zeigte der Regisseur Kurt Hoffmann mit dem Kriminalfilm Fünf unter Verdacht (1949). Bei den CCC-Produktionen der ersten Jahre blieb das leider eine Ausnahme.

Nach dem finanziellen Desaster mit Morituri, sagt Brauner, habe er fünf Jahre lang den Schuldenberg abtragen und deshalb viele Unterhaltungsfilme produzieren müssen. Einerseits wollte er gegen das Vergessen angehen; andererseits belieferte er das Publikum mit Heile-Welt-Geschichten wie Man spielt nicht mit der Liebe (1949), Maharadscha wider Willen (1950) oder Das Mädel aus der Konfektion (1951), die eben dieses Vergessen beförderten. Das ist zumindest widersprüchlich. Wer in der nur oberflächlich "entnazifizierten" westdeutschen Filmindustrie der Nachkriegszeit tätig war, konnte sich dieser Widersprüchlichkeit kaum entziehen. Für einen Produzenten jüdischer Herkunft, dessen Verwandte umgebracht worden waren, muss das besonders schwierig gewesen sein.

Die Welt steht Kopf

Mit Sag die Wahrheit investierte Brauner sein Geld in die Neufassung eines bis Kriegsende zu drei Vierteln fertig gestellten Lustspiels der Terra. Die Terra hatte für Goebbels neben vielen, scheinbar harmlosen Unterhaltungs- und einigen Propagandafilmen auch den antimsemitischen Hetzfilm Jud Süß hergestellt. Günter Regenberg, der in der Anfangszeit der der CCC neben Brauner als zweiter Geschäftsführer fungierte, war bei der Terra Produktionsleiter gewesen. Am deutlichsten wird die Kontinuität zwischen Vor- und Nachkriegsfilm durch Wolfgang Zeller, der für Jud Süß ebenso die Musik komponiert hat wie für Brauners Morituri. Andererseits blieb Brauner demonstrativ dem Gloria-Filmball in München fern, weil auch Veit Harlan eingeladen war. Das war mutig, denn die Gloria war mächtig und die CCC von ihr abhängig.

Hier eine aufschlussreiche Anekdote. In seinem Erinnerungsbuch Der Apfel fiel vom Stamm erzählt Gottfried Reinhardt, Regisseur von Vor Sonnenuntergang (1956), dass er für Hans Albers als Hauptdarsteller sehr kämpfen musste. Brauner wollte Albers eigentlich nicht haben, weil der in Goebbels’ Unterhaltungsfilmen mitgewirkt hatte. Es gab auch Stars wie Maria Schell, die deshalb nicht mit Albers vor der Kamera stehen wollten. Als aber während der Dreharbeiten der Berliner Filmball anstand (neben der Repräsentations- auch eine Verkaufsveranstaltung), sollte Reinhardt Albers überreden, sich an den Tisch von Brauners Studio zu setzen. Albers lehnte das mit der Begründung ab, dass er nicht daran denke, mit all den Stars und Starlets, die mit Goebbels geschlafen hatten, Feste zu feiern. Reinhardt: "Das verlangten der Jude Artur Brauner und der Halbjude Gottfried Reinhardt vom Nichtjuden Hans Albers zwar nicht, aber sie legten es ihm nahe. So kann sich die Welt auf den Kopf stellen."

Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Brauner ehrlich bemüht war, mit bestimmen Leuten nicht zusammenzuarbeiten. Er kann auch nichts dafür, dass man in Deutschland mehr als zögerlich war, die von Hitler vertriebenen Filmkünstler zurückzuholen, ein Produzent also notgedrungen auf Fachleute angewiesen war, die ihr Handwerk im "Dritten Reich" ausgeübt hatten und deren Weste nicht immer so weiß war, wie man gern glauben wollte. Aber seine häufig aufgestellte Behauptung, die Gewähr dafür bieten zu können, dass seine Mitarbeiter und seine Partner unbelastet seien, muss man relativieren. Wahrscheinlich war das gar nicht möglich.

"Little Hollywood" in der Giftgasfabrik: Brauner wird Studioboss

Ein Fünftel der Herstellungskosten eines Films entfiel auf die Ateliermiete. Brauner wollte lieber selbst Studiobesitzer werden. 1950 mietete er vom Bund ein verwahrlostes Industriegelände mit ein paar verfallenen Gebäuden in Berlin-Haselhorst (bei Spandau), die er kostengünstig umbaute. Auch die Miete war sehr moderat, denn es handelte sich um eine ehemalige Giftgasfabrik. Das Gelände war verseucht. Es gibt sehr unterschiedliche Angaben darüber, wie umfangreich die Sanierungsmaßnahmen waren. Brauners Angestellte klagten jedenfalls schon bald über Augenbrennen, Kopfschmerzen und Übelkeit. In den ehemaligen Unterkünften der Zwangsarbeiter wurden die Dramaturgie und die Presseabteilung untergebracht. Die Arbeitszeiten richteten sich ganz nach den Erfordernissen der jeweiligen Produktion. Es gab Schichtbetrieb, Nacht- und Sonntagsarbeit, die Überstunden wurden pauschal vergütet. Einen Urlaubsanspruch oder Kündigungsschutz gab es nicht. Wenn man ihm das vorhielt, konterte Brauner mit dem Hinweis auf die Konkurrenzfähigkeit. In anderen Ateliers war es auch nicht besser.

Die Eröffnung der CCC-Studios war von einer PR-Kampagne begleitet, in der Brauner als der Garant für die Entwicklung der Filmstadt Berlin und als Sicherer von Arbeitsplätzen gepriesen wurde. Claudia Dillmann schreibt, dass in den 50er Jahren die Einnahmen aus einer Fremdproduktion ausreichten, um die Jahresmiete zu begleichen. Brauner konnte bald das angrenzende Freigelände erwerben. 1954 baute er neue Hallen, die in der Presse als die modernsten Filmateliers Europas gefeiert wurden. Das sollte man wieder relativieren, weil der Chef gern billig kaufte - wenn möglich: gebraucht. Es gibt einen Brief von Robert Siodmak an Brauner, in dem er ganz undiplomatisch die Punkte auflistet, die dem Regisseur einer CCC-Produktion die Arbeit schwer machen: "1.) ist es schwer, bei der CCC zu arbeiten, weil die technischen Einrichtungen, die ein Regisseur braucht, weit unter dem Durchschnitt sind." Brauner sträubte sich auch dagegen, in Schallschutzmaßnahmen zu investieren. Mit zunehmendem Luftverkehr wurde das immer mehr zum Problem. Die Ateliers standen in der Einflugschneise des Flughafens Tegel.

Atze Brauners Geschäftsgebaren war nicht, wie viele insgeheim dachten, "typisch jüdisch" (was immer das sein soll). In ihm sah sich die bundesrepublikanische Gesellschaft selbst. Er war ein für die Adenauerzeit nicht untypischer Geschäftsmann - mit Methoden, die heute wieder sehr aktuell sind. Als Produzent und Studiobesitzer verdiente Brauner doppelt. Obwohl er immer klagte, kurz vor dem Ruin zu stehen, blieb noch etwas Geld, das er in Immobilien steckte, vom steuerbegünstigten sozialen Wohnungsbau bis zu Luxusobjekten am Kurfürstendamm (in den 90ern wurde sein Vermögen auf eine Dreiviertel Milliarde Euro geschätzt). Er überzeugte die Berliner Banken von den Vorteilen einer langfristigen Zusammenarbeit, was ihm günstige Kredite verschaffte. Ein großes Plus war seine Schnelligkeit. Während bei Konkurrenten wie der Bavaria Entscheidungen erst vom Aufsichtsrat abgesegnet werden mussten, bestimmte er spontan und nach Möglichkeit allein. Wenn er rasch Geld brauchte, hatte er die Immobilien als Sicherheit. Bundesbürgschaften nahm er nur zögerlich in Anspruch, weil damit Abhängigkeiten verbunden waren. Weniger zögerlich war er im Umgang mit dem Berliner Senat. Er drohte in regelmäßigen Abständen damit, sein Studio zu schließen und die Angestellten zu entlassen, wenn ihm keine neuen Abschreibungsmöglichkeiten, Steuernachlässe, eine Senkung des Selbstbehalts des Produzenten von 15 auf 10% (das ist der Teil der Herstellungskosten, den er selbst aufbringen muss) und sonstige finanzielle Vorteile gewährt wurden. Damit kam er sehr oft durch.

Der erfolgreichste Produzent der 50er

Die 50er sind kein Ruhmesblatt des (west)deutschen Kinos, aber ganz so schlimm, wie sie in den Filmgeschichten meistens gemacht werden, waren sie auch wieder nicht. Rosen blühen auf dem Heidegrab und Der Cornet (zwei Geheimtipps), Die letzte Brücke, Die Halbstarken, Das Mädchen Rosemarie, Wir Wunderkinder oder Die Brücke sind heute noch sehenswert. An CCC-Produktionen fällt einem wenig ein. Oft genannt wird Der brave Soldat Schwejk (1960). Selbstverständlich lief der Film auch in der Retrospektive [3], die das Berliner Zeughaus-Kino Brauner zum 90. gewidmet hat. Dieses Werk, heißt es im Programmtext, habe Heinz Rühmann "die Rolle seines Lebens" beschert. Das grenzt an Rufschädigung. Ein viel zu alter Rühmann böhmakelt sich durch eine Militärklamotte, die nichts von der Qualität der Romanvorlage erahnen lässt.

Zum Glück gibt es noch Rühmanns Kommissar Matthäi in Es geschah am helllichten Tag (1958). Diese noch immer sehr eindrucksvolle Verfilmung eines Drehbuchs von Friedrich Dürrenmatt entstand allerdings zu großen Teilen in der Schweiz, unter der Federführung eines anderen Produzenten und einer anderen Firma. Robert Siodmaks Gerhart-Hauptmann-Adaption Die Ratten gewann für die CCC den Goldenen Bären und ist "ein Leuchtturm im deutschen Film der 50er Jahre" (Programmtext). Man kann auch sagen: Der Film ist ein technisches Bravourstück, entschlossen am fehlbesetzten Star Maria Schell vorbeiinszeniert. Viel besser ist Nachts, wenn der Teufel kam. Siodmak hat ihn für eine andere Firma gemacht, als Regisseur und Produzent in Personalunion.

Ein Studio bedeutete fixe Kosten. Die Auslastung seiner Ateliers stand für Brauner daher an erster Stelle. Im November 1957, als der Spiegel seine Titelgeschichte über ihn brachte, produzierte die CCC mehr Filme als jede andere deutsche Firma. Ein guter Studioboss, schreibt Siodmak in seinen Memoiren (Zwischen Berlin und Hollywood), sei einer, der sich seine Mitarbeiter sorgfältig aussucht und die Arbeit delegiert. Atze Brauner war das nicht gegeben. Er machte am liebsten alles selbst. Brauner rechnete die Kostenpläne durch, suchte nach Einsparmöglichkeiten, schrieb eigene Drehbücher (unter Pseudonym) und änderte die von anderen Autoren. Weil er das mit mehreren Büchern gleichzeitig tat, waren sie selten richtig durchgearbeitet. CCC-Produktionen waren unterkalkuliert, die Drehpläne zu knapp bemessen. Da die Filme aber doch irgendwie fertig wurden, sparte Brauner Geld. Dazu eine Anekdote: Bei Dreharbeiten wurde von einem Bauern eine Kuh gemietet. Am Abend sollte sie zurückgebracht werden. Brauner kam vorbei, sah das volle Euter und befahl: "Erst melken!" Der Regisseur Gottfried Reinhardt: "Brauner versteht mehr vom Melken als vom Filmemachen."

Brauners Autobiographie endet mit einem Geständnis: einmal im Leben, schreibt er, würde er gern selbst Regie führen - und tut so, als habe er sich stets vornehm zurückgehalten. Da ist er wieder ganz der Fan und der Freund der Filmkunst. Andererseits spricht er immer davon, dass er "filmt" - und nicht davon, dass er einen Film produziert. Sprache ist verräterisch. Seine Regisseure mussten darauf gefasst sein, dass er plötzlich im Atelier auftauchte. Die Muster kontrollierte er sowieso. Wenn die Dinge nicht so liefen, wie Brauner es sich vorstellte, griff er ein. Künstlerische Freiheit gestand er keinem zu. Dazu ein Telegramm von Robert Siodmak an die CCC (17.9.1956): "Habe soeben erfahren, dass Sie Nachaufnahmen ohne mein Wissen gemacht haben, Doktor Joseph wird einstweilige Verfügung beantragen. Siodmak." Seine Eingriffe rechtfertigte Brauner damit, dass schließlich er es sei, der sein Vermögen aufs Spiel setze. Darum ist es wichtig, wie die Filme finanziert wurden. Diese Finanzierung ist vor allem eins: undurchsichtig.

Wer zahlt schafft an

Es gab Verleihfirmen wie die Gloria, die schnell und ohne Risiko viel Geld mit amerikanischen Kassenschlagern verdient hatten. Diese Firmen gaben den Produzenten eine Verleihgarantie: garantierte Einspielergebnisse bis zu 80% der kalkulierten Herstellungskosten. Mit dieser Garantie erhielt man Bankkredite. Produzenten waren bemüht, nicht mehr als 20% der Kosten aus eigenen Mitteln beizusteuern; wenn man geschickt war, konnten es auch weniger sein. 40% des Einspielergebnisses (brutto) gingen an den Verleih. Davon wurden Steuern, Unkosten und "Spesen" abgezogen. In diesen Spesen, rund 30%, steckte der eigentliche Verdienst für den Verleih (Brauner hat sich immer über die vielen Toilettenfrauen beklagt, die in den Abrechnungen erschienen). Das restliche Geld erhielt der Produzent. Was nach der Begleichung von Rechnungen und Krediten übrig blieb, war der Gewinn. Der Produzent musste ihn sich mit dem Verleih teilen.

Klingt kompliziert? Ist es auch. Rechenkünstlern bot das System viel Raum für Tricksereien. Einfacher war die Berechnung der "Handlungsunkosten". Das war die Summe, die der Produzent unabhängig davon verdiente, wie viele Kinokarten verkauft wurden: 7,5% der Herstellungskosten. Stoffwahl, Mittelzuteilung und Besetzung wurden also von Faktoren dominiert, die mit künstlerischen Überlegungen wenig zu tun hatten. Wenn der Produzent auch Studiobesitzer war, ging die Rechnerei gleich wieder los. So wie Brauner nicht an die Toilettenfrauen glaubte, zweifelte mancher Geschäftspartner an der Korrektheit der CCC-Abrechnungen; Brauners stetig wachsender Immobilienbesitz nährte den Verdacht, dass er dort einen Teil der Gewinne versteckte.

Im Mai 1956 vereinbarte Robert Siodmak mit Brauner eine Erfolgsprämie für den Fall, dass der Film Mein Vater, der Schauspieler die Produktionskosten von 1,1 Millionen DM nicht übersteigen würde. Siodmak war der Meinung, das geschafft zu haben. Im Mai 1958 erhielt Otto Joseph, sein Anwalt, von der CCC die Mitteilung, dass der Film insgesamt 1.353.000 DM gekostet habe. Statt sich auf Gewinnbeteiligungen einzulassen, verlangte Siodmak von da an eine deutlich höhere Gage. Das wiederum dürfte Brauner erbost haben, der sich ohnehin von Leuten umgeben sah, die immer nur sein Geld wollten oder sein Geld verschleuderten, weil es nicht das ihre war. In seiner Autobiographie ärgert er sich über Angestellte, die den Bindfaden zerschneiden, mit dem Pakete verschnürt sind ("eine Vergeudung wertvollen Materials"). Das klingt nach Bodenhaftung und nach dem Stoff, aus dem die Wirtschaftswunderkarrieren gemacht sind, war aber sicher nicht so lustig, wenn man persönlich betroffen war.

Das Kürzel CCC, meinte Siodmak, stehe für Cahlt Ciemlich Cögerlich. Die Künstlerkammer des Berliner Arbeitsgerichts konnte davon ein Lied singen. Brauner war dort Dauerkunde. Er prozessierte gegen die Schauspieler Pola Negri, Barbara Rütting, Nadja Tiller, Curd Jürgens, Sonja Ziemann, Sabine Sinjen, Paul Hubschmid und Bernhard Wicki, die Regisseure Max Nosseck, Gottfried Reinhardt und Paul Martin sowie viele andere. Dabei scheint es mehr um ein Prinzip als um die Höhe des Betrags gegangen zu sein. Lex Barker erstritt 100.000 DM, als Brauner aus einem Film zwei machte, aber nur eine Gage bezahlen wollte. Der Choreograph von Stern von Rio musste klagen, um - wie vertraglich vereinbart - seine Hotelrechnung erstattet zu bekommen (1.987,85 DM). "Trotz seines mit Konferenzen, Diktaten und Telephonaten überladenen Arbeitstages", schrieb 1957 der Spiegel über Brauner, "nimmt er sich stets Zeit, seine Klagen und Plädoyers selbst dem Gericht vorzutragen und die Richter zu beschwören, nicht seinen Ruin zu verschulden und ihm doch um Firma, Frau und Kindes willen seine Gelder zu belassen." Daran scheint sich bis heute wenig geändert zu haben.

Immer Ärger mit den anderen: Die Abhängigkeiten eines "Unabhängigen"

Der Unternehmer Artur Brauner bewies Weitsicht, als er schon sehr früh die Kooperation mit der Gloria suchte. In den 50ern wurde diese Firma zum mächtigsten Filmverleih in Deutschland. Eine Verleihgarantie - der wichtigste Faktor bei der Finanzierung eines Kommerzfilms - gab es jedoch nicht umsonst. Die Gegenleistung war ein Mitspracherecht bei Titel und Musik, bei Besetzung, Schnitt und Ton. Ein Produzent musste Abweichungen vom Drehbuch vom Verleih genehmigen lassen, und wenn ein Film fertig war, konnte der Verleih die Abnahme verweigern. Das ist der wahre Grund, warum Brauner konsterniert war, als Ilse Kubaschewski seinen Film Via Mala, obwohl "original nach dem Buch gedreht", nicht mochte - und nicht, wie er in seiner Autobiographie schreibt, weil die "liebe Ilse … eine untrügliche Nase für das hatte, was man den Publikumsgeschmack nennt". Die liebe Ilse war die Chefin der Gloria und bestimmte entscheidend mit, was dem Publikum zu gefallen hatte (= was im Kino lief und was nicht). Entsprechend war Brauners Reaktion: "Was sollten wir machen? Etwas nachdrehen? Etwas schneiden? Die Musik verstärken? Die Musik zurücknehmen?" Vor Ilse Kubaschewski zitterten die Produzenten.

Für Die Ratten fand Brauner erst einen Verleih, als Maria Schell bereit war, die Hauptrolle zu übernehmen (eine der vielen Fehlbesetzungen in Brauners Oeuvre). Üblich war das Blind- und Blockbuchen. Wenn ein Verleih seine Garantie für einen Film gegeben hatte, vermietete er ihn an die Kinobetreiber. Da der Film noch nicht gedreht war, orientierten diese sich an den Stars. Maria Schell war ein großer Star. Wer ihr neuestes Werk buchen wollte, musste ein ganzes Paket von anderen Filmen mit dazu mieten. Das half wiederum dem Produzenten und den Stars, die - anders als in Hollywood bis zum Zusammenbruch des klassischen Studiosystems Ende der 1950er - nicht durch langfristige Verträge an eine bestimmte Firma gebunden waren. Ihre für einzelne Filme geschlossenen Verträge enthielten zahlreiche, oft unklar formulierte Zusatzvereinbarungen, mit denen sich dann der Regisseur herumschlagen musste. Die Stars redeten beim Drehbuch mit, bei der Auswahl von Filmtitel, Regisseur, Masken- und Kostümbildner, Standphotograph, Schnitt, Beleuchtung, der Zahl der Großaufnahmen usw. Wenn ein Star der Meinung war, dass er in einer Einstellung unvorteilhaft aussah, konnte er darauf bestehen, dass neu gedreht und umgeschnitten wurde. Im CCC-Archiv, das im Filmmuseum in Frankfurt a. M. aufbewahrt wird, finden sich dazu interessante Dokumente.

Atze Brauner sucht den Superstar

Brauner störte an solchen Wünschen, dass sie Geld kosteten. Noch ärgerlicher waren die hohen Gagenforderungen. In seinen Memoiren wundert er sich darüber, dass ihn diese Menschen nicht zum Frührentner gemacht haben. Filmstars ähneln für ihn "großen unerzogenen Kindern"; manche "sind eher mit Patienten zu vergleichen". Mitte der 50er begann Brauner, gegen seine Stars öffentlich zu polemisieren. Um "die Monopolstellung der wenigen immer unverschämtere Gagenforderungen stellenden Stars zu brechen", rief er mit Hilfe der Illustrierten Revue etwas ins Leben, das sich "Die große Chance" nannte. Aus 12 000 Bewerbern wurden zwei junge Frauen und zwei junge Männer ermittelt, die in dem Film Einmal eine große Dame sein mitmachen durften. Brauner traute sich aber nie, seinen Schützlingen eine Starrolle zu geben. Einer der Gewinner, Gustl Weishappel, ging als Sprecher zum Bayerischen Rundfunk und wurde eine lokale Radiolegende. Immerhin.

Brauner hatte nicht viel Glück, wenn er versuchte, den deutschen Film endlich auf den "richtigen" Weg zu bringen. Im Februar 1960 gab es in München ein Geheimtreffen zwischen acht Großverleihern und den drei wichtigsten unabhängigen Produzenten, darunter Artur Brauner. Das "Gagenkartell" wollte verbindlich festlegen, dass Spitzenstars wie Maria Schell oder Curd Jürgens maximal 100.000 DM pro Film verdienten und andere Publikumslieblinge entsprechend weniger. Es wurde auch gleich eine Liste aufgestellt. Wer was wert war, konnte man dann in der Zeitung lesen. Diese Manifestation des freien Unternehmertums zog viel Spott auf sich. Robert Siodmak gab dem Spiegel ein Interview, in dem er das Gagenkartell zum blanken Unsinn erklärte, weil das Blind- und Blockbuchen ohne die verteufelten Stars nicht funktionieren konnte. Dann beschrieb er, wie die Produzenten ihre eigenen Vorschriften unterlaufen konnten - was diese auch prompt taten. Ganz vorne mit dabei: Atze Brauner.

Besonders schwer hatte es Atze mit den Ausländern. Der Österreicher Hans Moser verlangte zusätzlich zur Gage eine teure Spielzeugeisenbahn und eine goldene Uhr; Omar Sharif, Orson Welles und James Mason wollten 1.000 Dollar pro Woche für Spesen und "leben wie Herrgott in Frankreich. Auf meine Kosten." In seiner Autobiographie teilt uns Brauner mit, was von solchen Figuren zu halten ist: "Mit ausländischen Stars sind die Gagenverhandlungen am schwierigsten. Diese Leute kommen ja nur, weil ihr persönlicher Kurs daheim ins Bodenlose gesunken ist. Sie haben ein paar ‚Flops’ hinter sich, … aber sie fühlen sich noch als die ganz Großen, und ihnen klarzumachen, dass sie das nicht mehr sind …, ohne sie bis ins Mark zu treffen, das ist eine Aufgabe, die nur mit der Delikatesse eines Psychiaters zu lösen ist." Ein paar von den Stars wären vielleicht auch gekommen, wenn Brauner ihnen ein künstlerisch interessantes Projekt angeboten hätte.

Wettrennen mit Graf Stauffenberg

1953 sorgte Brauner für erregte Debatten, als er ankündigte, einen Film über die Geschwister Scholl drehen zu wollen. Zuerst protestierte der Vater von Hans und Sophie Scholl, dann die Schwester Inge Aicher-Scholl (Verfasserin von Die weiße Rose). Intellektuelle nahmen die CCC unter Beschuss, weil sie dem deutschen Film im Allgemeinen und Brauner im Besonderen eine angemessene Behandlung des Themas nicht zutrauten. Ihnen schlossen sich solche an, die das "Dritte Reich" möglichst schnell vergessen wollten und ihr wahres Anliegen hinter Phrasen von Würde und Ehre verbargen. Es half auch nicht, dass der Spiegel berichtete, die geänderte Fassung des Drehbuchs drücke sich vor einer Erwähnung der Judenverfolgung, da der Film "ja auch gesehen werden" solle. Schließlich zog Brauner das Projekt zurück.

Bald darauf steckte er schon wieder mitten in einem heftig geführten Meinungsstreit, neben dem die Empörung, die rund um Scientology, den "Mut" von Tom Cruise und den Film Valkyrie entfacht wurde, wie ein laues Lüftchen wirkt. Sowohl die CCC als auch die Ariston in München kämpften mit harten Bandagen darum, als erste mit einem Stauffenberg-Film im Kino zu sein und gaben alles, um die Angehörigen der Widerstandskämpfer in ihr Lager zu ziehen. Alle Versuche von Politik und Filmwirtschaft, die Kontrahenten zu einem gemeinsamen Projekt zu bewegen, scheiterten. Es gab Klagen und Strafanzeigen, eine Debatte im Bundestag über den Schutz von Persönlichkeitsrechten und den Antrag eines Teils der CDU-Fraktion, die Darstellung von zeitgeschichtlichen Ereignissen in Spielfilmen erst nach 30 Jahren zu erlauben, wenn keine Einwilligung der handelnden Personen oder deren Angehörigen vorlag. Allen Widerständen zum Trotz wurde Brauners Der 20. Juli am 21. Juni 1955 uraufgeführt. Atze bekam schlechte Kritiken, fühlte sich ungerecht behandelt und hatte auch noch das Wettrennen verloren. Die Ariston hatte mit Es geschah am 20. Juli das Ziel zwei Tage früher erreicht.

Ein trauriges Kapitel: Deutschland und die Remigranten

Brauner hatte zweifellos Recht, wenn er feststellte, dass die Mehrheit der Deutschen von einer ehrlichen Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit nicht viel wissen wollte. Denen, die Hitlers Reich aus politischen Gründen verlassen hatten, konnte es passieren, dass sie als "Vaterlandsverräter" beschimpft wurden; ehemaligen jüdischen Mitbürgern wurde kurzerhand ihr "Deutschtum" abgesprochen. Auch die Amerikaner waren nicht daran interessiert, Filmkünstler, die das "Dritte Reich" im Exil überlebt hatten, zur Rückkehr zu bewegen. Eine Filmindustrie, die schon einmal ein ernstzunehmender Konkurrent Hollywoods gewesen war, durch Leute von internationalem Format wieder stark zu machen, war nicht Teil des Plans. Die Amerikaner setzten lieber auf das Personal, das früher für die Ufa oder die Terra gearbeitet hatte und meistens von eher provinziellem Zuschnitt war. Brauner ist es hoch anzurechnen, dass er das tat, was alle anderen versäumt hatten, auf später verschoben oder durch die Ehrung von Verstorbenen ersetzten. Er hätte die Regisseure, die er zurückholte, aber besser behandeln sollen. (Brauner würde jetzt bestimmt sagen, dass es sein Geld ist, über das ich hier so großzügig verfüge.)

In Brauners Memoiren erfährt man über seine Kindheit und Jugend in Lodz vor allem dies: er ging so oft wie möglich ins Kino. Seine Helden hießen Tarzan, Buffalo Bill und - Fritz Lang. Langs Dr. Mabuse, der Spieler hat seine Vorstellung von der Kinematographie geprägt wie kein anderer Film. Im Sommer 1957 kam Lang nach Berlin, weil er und Brauner sich darauf verständigt hatten, ein Remake von Der Tiger von Eschnapur zu machen. Für Brauner sollte sich damit "ein Jugendtraum" verwirklichen. Fritz Lang hatte von Hollywood die Nase voll, wollte gern wieder in Deutschland drehen und war zum Schnäppchenpreis zu haben: 70.000 DM für die Inszenierung von Der Tiger von Eschnapur und Das indische Grabmal, 38.000 DM für die Mitarbeit am Drehbuch, 7,5 Prozent Gewinnbeteiligung (zum Vergleich: die Hauptdarstellerin Debra Paget, in Hollywood nicht wirklich ein großer Star und in Deutschland kaum bekannt, bekam 200.000 DM).

Lang war ein Perfektionist, bereitete seine Filme minutiös vor und achtete auf jedes Detail. Bei Produzenten gilt so jemand rasch als Verschwender. Die beiden Tiger-Filme kosteten am Ende 4,7 Millionen DM und waren Brauners bis dahin ehrgeizigstes Projekt. Als Aufpasser stellte er Lang den Produktionsleiter Eberhard Meichsner zur Seite. Lang stand von Anfang an unter enormem Zeitdruck, weil der Drehplan zu knapp kalkuliert war (wie fast immer bei der CCC). Es gab Drohungen und gegenseitige Schuldzuweisungen, Streitereien über "zeitraubende Kompliziertheiten" und ein Gefeilsche um jeden Meter Rohfilm. Lang hat wenig Schriftliches über seine Brauner-Erfahrungen hinterlassen. Seinen Briefen merkt man an, wie peinlich es ihm war, anderen zu erzählen, wie man mit ihm umgegangen war.

Lang an Meichsner, 15. August 1958:

"Ich weiß nicht, auf welche Kalkulationen Sie den in Ihrem Schreiben angegebenen Durchschnittsverbrauch von Negativ und Positiv ausgerechnet haben, doch glaube ich, dass Ihre Anregung, zu Beginn einer Szene so schnell als möglich die Schauspieler sprechen zu lassen … wertvoll ist und unbedingt versucht werden sollte. … Da meine schwere Arbeit meine ganze Konzentration erfordert, hoffte ich, nicht gezwungen zu sein, selbst über jegliche Verspätung Buch führen und Ihnen tägliche Berichte vorlegen zu müssen, und vor allem glaubte ich, dass wir Hand in Hand arbeiten würden. Hier möchte ich auch noch hinzufügen, dass ich Sie sehr ernst bitten möchte, jene berühmten Sätze, die mit den Worten beginnen: ‚Lieber Herr Lang, bei uns in Deutschland - usw. usw.’ in Zukunft zu unterlassen. … ich möchte nicht in Versuchung kommen, Ihnen einmal sagen zu müssen, was man über viele Dinge, die es in Deutschland gegeben hat, in der Welt denkt."

Meichsner an Brauner, 10. Oktober 1958:

"Es ist demoralisierend für alle Beteiligten, … am Sonntag zu arbeiten, wenn dann diese Zeit für Zusatznummern und für Effekte verwandt wird, die vom großen Publikum nicht erkannt werden."

Telex von Brauner an Meichsner, 12. November 1958:

"liefertermine muessen bestehenbleiben sonst einige hunderttausend mark konventionalstrafe wenn herr lang nicht sofort mit tempoanforderungen einverstanden muessen umgehend anderen regisseur absenden erwarte bescheid."

Lang drehte die beiden Filme unter ungeheurem Druck zu Ende und schuf ein souveränes Alterswerk, das in Frankreich bejubelt und in Deutschland einhellig verrissen wurde. Die deutsche Presse hatte schon vorher darüber berichtet, dass der Emigrant Lang in Amerika nichts Rechtes zustande gebracht habe und wie dankbar er sein musste, wieder in Deutschland arbeiten zu dürfen. Jetzt überbot man sich an Gehässigkeit. Die Welt veröffentlichte anstelle einer Kritik einen Nachruf: "Hier ruht Fritz Lang, einst Schöpfer so gewichtiger Filme wie ‚Metropolis’ und ‚M’. Das ‚Indische Grabmal’ ist sein eigenes." Irgendwann wird man Der Tiger von Eschnapur und Das indische Grabmal als zwei der ersten Werke nennen, die man anführen sollte, wenn es darum geht, was die CCC zum deutschen Kino beigetragen hat. Man darf aber fragen, ob Lang diese Filme wegen oder trotz Atze Brauner gedreht hat.

Papas Kino in der Krise: Atze wird "riskant"

Von 1956 bis 1962 fiel die Zahl der verkauften Kinokarten von 817 auf 443 Millionen. Im Rekordjahr 1956 wurden 123 Filme hergestellt, 1962 nur noch 61. Es gab spektakuläre Firmenpleiten. Produzenten wie Brauner sahen die Schuld beim Fernsehen (Zahl der Fernsehteilnehmer 1956: 681.000; 1962: 7,2 Millionen). Für Deutschlands Jungfilmer war die Krise der Beleg dafür, dass "Papas Kino" endgültig abgewirtschaftet hatte, künstlerisch wie finanziell. Brauner ahnte, dass da etwas im Entstehen war, an das man sich anhängen sollte.

Die Franzosen hatten die Nouvelle vague. Brauner proklamierte die "Riskante Welle". Er wollte jungen Talenten eine Chance geben, sagte er. Nachwuchskräfte sollten Exposés einreichen, in denen sie heiße Eisen anpackten, Filmkritiker sollten die interessantesten aussuchen, und daraus sollten, mit viel Idealismus der Beteiligten, mit wenig Gage und eventuell einer Gewinnbeteiligung, tolle neue Filme entstehen. Die "absolute künstlerische Unabhängigkeit" sei garantiert. Um keine Zeit zu verlieren, hatte Atze sich schon einmal drei Stoffe zurechtgelegt, bevor in aller Unabhängigkeit etwas entschieden wurde (die Lage der Gastarbeiter; ein Hund verfolgt einen KZ-Häftling; eine deutsche Schulklasse in Israel). Außerdem drohte er, sein Studio in Spandau zu schließen und 400 Angestellten zu kündigen, wenn der Berliner Senat nicht sofort finanzielle Hilfen zusagte.

Rechtzeitig zur Berlinale 1963 war der erste und letzte Film der "Riskanten Welle" fertig und wurde ausgepfiffen. In Mensch und Bestie hetzt ein SS-Kommandant seinen Bruder, einen entflohenen KZ-Häftling zu Tode. Brauner gab "Anregungen" zum Drehbuch. Das Ganze klingt wie eine von den Geschichten, die er schon in der Schublade hatte, als er den Nachwuchs um Exposés bat - nur mit Günther Ungeheuer (SS-Mann) statt dem Hund. Götz George spielt den Flüchtling. Niemand, den ich kenne, hat den Film gesehen. 1980 wurde eine gekürzte Fassung angekündigt, die nie verliehen wurde. Brauner gibt dem Regisseur, der auch noch ein Kritiker war und damit gleich zwei Berufsgruppen repräsentierte, die ihm das Leben schwer machen, die Schuld an diesem Misserfolg.

Edgar Wallace mit kleinem "B": Was draufsteht ist nicht immer drin

O-Ton Atze Brauner: "Den Mann, der den Film gemacht hat, den Produzenten, kennen die Filmfans im Allgemeinen nicht. Bei mir war das anders. Nicht zuletzt durch meinen Spitznamen ‚Atze’ war ich überall bekannt geworden." Das stimmt. Atze trat als der dynamische Macher auf, ließ sich mit tief dekolletierten Damen ablichten, war überall präsent und gab den Produzenten so, wie sein Publikum sich das vorstellte. Andere, vielleicht wichtigere und bedeutendere Branchengrößen hielten sich diskret im Hintergrund. Einer von ihnen heißt Waldfried Barthel. Ihn hat man vergessen.

Barthel gründete am 1. April 1950 mit dem dänischen Filmkaufmann Preben Philipsen die Constantin Filmverleih GmbH. Philipsens Vater Constantin hatte 1897 die Produktionsfirma Rialto-Film gegründet. Barthel hatte einen Programmberater namens Gerhard F. Hummel, der 1959 stellvertretender Geschäftsführer der Constantin wurde und sich um eine erkennbare Produktlinie bemühte. Hummel kam auf die Idee, Romane von Edgar Wallace zu verfilmen. 1959 drehte die Rialto Der Frosch mit der Maske. Das war der Beginn eines Krimibooms und der Auftakt zu einer Filmreihe, deren kommerzieller Erfolg nur noch von den Karl-May-Filmen übertroffen wurde. 1961 wurde Horst Wendlandt Herstellungsleiter bei der Rialto. Er hatte prägenden Einfluss auf die Serie, gab ihr neben den Regisseuren Harald Reinl und Alfred Vohrer ein Gesicht.

Für Brauner war das doppelt ärgerlich. Die Constantin konkurrierte mit der Gloria, mit der ihn eine enge Partnerschaft verband, und Wendlandt hatte früher für ihn gearbeitet. Vor etlichen Jahren hatte Brauner von Norbert Jacques, dem Erfinder des Dr. Mabuse, sehr günstig und ohne zeitliche Beschränkung das Recht erworben, den Namen des Superverbrechers verwerten und eigene Stoffe mit dem dämonischen Doktor verfilmen zu dürfen. Weil er bei "Erfolg" immer gleich an bekannte Namen denkt, engagierte er, als Fritz Lang nach Die 1000 Augen des Dr. Mabuse keine Kraft und keine Lust mehr hatte, den Regisseur Harald Reinl und dazu noch ein paar Schauspieler, die man zuvor in Wallace-Filmen gesehen hatte. Mit dem Konkurrenzprodukt der Rialto konnte die Mabuse-Reihe aber nicht mithalten.

Die Rechte an fast allen Romanen von Edgar Wallace hielt dummerweise die Rialto. Aber der Autor hatte einen Sohn gezeugt, Bryan Edgar Wallace, der Krimis mit Science Fiction-Elementen schrieb. Ihm kaufte Brauner die Filmrechte an seinen Büchern ab und dazu das Recht, seinen Namen benutzen zu dürfen. Der Vorname Bryan wurde auf ein B abgekürzt (sehr klein), der "Edgar Wallace" groß herausgestellt. Der Henker von London wurde als "Edgar-Wallace-Film" angekündigt, worauf die Rialto eine einstweilige Verfügung gegen die CCC erwirkte. Vorsicht ist also angebracht. Nicht überall ist Edgar Wallace drin, wo "Edgar Wallace" draufsteht. Der Regie-Erstling von Dario Argento, den der Co-Produzent Brauner bei uns unter dem Titel Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe und als "Wallace-Film" herausbrachte, weil er weiterhin den Vertrag mit Bryan Edgar hatte, basiert auf Fredric Browns Roman The Screaming Mimi. Die deutsche Fassung ist ziemlich unglücklich gekürzt, und Brauner hätte Argento während der Dreharbeiten am liebsten gefeuert. Man muss daher nicht zu euphorisch darüber werden, dass er dem Meister des Giallo seinen Debütfilm ermöglicht hat.

Brauner scheint nie begriffen zu haben, dass die Rialto mit Hilfe von Edgar Wallace ihre ganz eigene Art der Vergangenheitsbewältigung betrieb (und auch deshalb so erfolgreich war). Es gibt immer junge, der Aufklärung verpflichtete Helden und dubiose Finstermänner aus der Vätergeneration, die dunkle Geheimnisse mit sich herumgetragen und mindestens eine Leiche im Keller haben. In Alfred Vohrers Die blaue Hand wird das selbstironisch kommentiert, wenn im obligatorischen Geheimgang ein Skelett herumsteht, die Hand zum "deutschen Gruß" erhoben. Die konkurrierenden CCC-Produktionen zeichnen sich dagegen durch Ideenarmut und Beliebigkeit aus, weshalb alles jederzeit kräftig durchgemischt werden konnte.

Der Roman The Device von Bryan Edgar Wallace sollte als Die scharlachrote Dschunke verfilmt werden und kam schließlich als Scotland Yard jagt Dr. Mabuse (1963) in die Kinos, nachdem man den Bösewicht der Vorlage durch Mabuse ersetzt hatte. Mit dabei waren Dieter Borsche, Werner Peters und Klaus Kinski, die im selben Jahr auch im (echten) Wallace-Film Der schwarze Abt auftraten. Das erhöhte den Wiedererkennungswert. Brauner träumte vom "Welterfolg", von der "Weltgeltung" und jedenfalls von einer Welt, in der deutsche Produktionen nicht für einen geringen Fixbetrag ins Ausland verscherbelt werden mussten, weil sie keiner haben wollte. Der Weg zum internationalen Kassenschlager führte über die "Internationalität".

Wie wäre es mit folgendem Stoff: Ein FBI-Agent kämpft gegen Mabuse, der irgendwie mit dem Syndikat aus Chicago im Bunde ist, weshalb Mrs. Pizzaro die Bimbo Bar besucht und vom Griechen Dimitrios beobachtet wird. Alberto Sandro wird in Schwefelsäure aufgelöst, während sich im Magen einer besser erhaltenen Leiche chinesisches Essen findet, das eine Italienerin serviert hat. Ein Pfarrer trinkt am liebsten Rèmy Martin, aber wenigstens Kommissar Lohmann hat einen DAS-Aufkleber an der Windschutzscheibe. Das alles und noch viel mehr darf man miterleben, wenn man sich die DVD mit Im Stahlnetz des Dr. Mabuse ausleiht. In Brauners Neuverfilmung von Das Testament des Dr. Mabuse diagnostiziert der Psychiater einen "Eintopf der Gedanken". Wie wahr. Während die Rialto aus den britischen Krimis von Edgar Wallace sehr deutsche Geschichten machte (vom Londoner Nebel darf man sich nicht täuschen lassen), raubte Brauner Dr. Mabuse, dem deutschen Superverbrecher schlechthin, die Identität. Der Welterfolg blieb aus.

Winnetou und der Häuptling der Komantschen: Atze Brauner jagt Karl May

Im Dezember 1962 holten Wendlandt, Hummel und Bartel zum nächsten Schlag aus. In deutschen Kinos lief Der Schatz im Silbersee an. Wendlandt, Brauners ehemaligem Angestellten, gelang das, wovon der Chef immer geträumt hatte: der Film wurde in 60 Länder verkauft. Noch erfolgreicher war Winnetou I. Atze Brauner, schrieb der Stern, sei "verstört". Was war zu tun? Die Rechte an Karl Mays Wildwest-Romanen hatten wieder die anderen. Brauner ließ aus May-Versatzstücken den Film Old Shatterhand (1964) zusammenflicken und verdiente gleich viel Geld, weil er mit Lex Barker, Pierre Brice und Ralf Wolter dieselbe Besetzung aufbot wie die Konkurrenz. Dann kam ihm Winnetou abhanden, weil Pierre Brice bei Wendlandt einen Exklusivvertrag unterschrieb. Atze blieben nur Lex Barker, die Wüste und Südamerika.

Der Schut (1964) kann man sich auch heute noch ansehen. Danach wurden die Karl-May-Filme der CCC immer schlechter. Am schlimmsten ist Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten (1968), mit dem Brauner noch einmal in den Wilden Westen zurückkehrte, nachdem die Rialto ihre Serie eingestellt hatte. So sorgte er erneut dafür, dass traurig endete, was andere schwung- und phantasievoll begonnen hatten. In John Fords The Searchers erzählt John Wayne zur Charakterisierung der Komantschen, die seine Nichte geraubt haben, die Geschichte von dem Weißen, der ein Pferd reitet, bis es halbtot zusammenbricht und dann zu Fuß weitergeht. Ein Komantsche, der das Pferd findet, reitet weitere 20 Meilen auf dem Tier und isst es dann auf. Der zu früh gestorbene Filmjournalist und Westernkenner Joe Hembus war der Meinung, Atze Brauner sei der Komantsche des deutschen Kinos. Kann man ihm da widersprechen?

1963 wurden in den USA John Clelands Memoirs of a Woman of Pleasure ("Fanny Hill") neu aufgelegt und als Meisterwerk der erotischen Literatur gefeiert. Brauner steigerte mit und erwarb mit dem Amerikaner Albert Zugsmith die Filmrechte. 1964 wurden in einer bundesweiten Aktion alle Exemplare der deutschen Übersetzung beschlagnahmt, die bei Buchhändlern, Grossisten und Verlagen zu finden waren. Brauner bekam Angst vor der eigenen Courage. Fanny Hill wartet jetzt mit dem Einfall auf, die Heldin die Zeit im Bordell unberührt überstehen zu lassen, damit sie jungfräulich rein vor den Traualtar treten kann. Wenn es den Vorspann nicht gäbe, käme man nie auf die Idee, dass Russ Meyer Regie geführt hat. Claudia Dillmann schreibt dazu in ihrem Brauner-Buch: "An Erfahrungen, wie sich Leidenschaft, Lust, Gewalt und Sexualität, Tabuisierung und Normverletzung filmisch umsetzen ließen, mangelte es den deutschen Herstellern in eklatantem Maße." Russ Meyer sagte später, er habe durch Fanny Hill als Filmemacher nichts gelernt, wohl aber, wie man mit einem "Haufen von Arschlöchern" umgeht.

Rauswurf ohne Weihnachtsgeld: "Little Hollywood" macht dicht

Atze Brauners große Zeit war vorbei. Seine Ateliers waren immer schlechter ausgelastet. Im September 1970 kündigte er seiner Belegschaft, die von einst fast 500 auf 85 Arbeiter und Angestellte geschrumpft war. Mit dem Betriebsrat handelte er eine Abfindungsregelung aus. Je nach Alter und Betriebszugehörigkeit erhielten die Beschäftigten zwischen 200 und 2.000 DM. Durch diesen "Interessenausgleich" fühlte sich Brauner legitimiert, die fällige Weihnachtsgratifikation zu streichen. Die Ateliers in Haselhorst wurden mit einer Notbesetzung vor der völligen Schließung bewahrt. Vor ein paar Jahren geriet auch sein Immobilienimperium in Turbulenzen. Brauner sagt, er habe jetzt Schulden in Millionenhöhe, will aber kämpfen. Als Schuldigen an seiner Misere hat er den Turbokapitalismus ausgemacht.

In den 70ern stellte die CCC Filme wie Jungfrauenreport, Hochzeitsnacht-Report oder Leidenschaftliche Blümchen her, aber auch (in Co-Produktion) Sie sind frei, Dr. Korczak (der Kinderarzt Janusz Korczak ging mit Kindern aus dem Warschauer Ghetto freiwillig in die Gaskammern). Für seine inzwischen mehr als 20 "jüdischen Filme" hat Brauner viel Respekt erfahren. Diese Produktionen bezeichnet er als "teures Hobby". Es seien Filme, die er aus Überzeugung mache, auch wenn er damit immer nur Geld verliere. Wenn es stimmt, dass diese Werke, wie er in der taz berichtet, "bisher einige hundert Millionen" gesehen haben, kann es so schlimm auch wieder nicht sein. Ein paar davon haben sicher eine Kinokarte gekauft.

Einigen seiner Geschäftsprinzipien bleibt Brauner weiter treu. Demnächst will er Vicki Baums Roman Vor Rehen wird gewarnt verfilmen. Er schwärmt wieder von der Qualität des Stoffs und des vorgesehenen Regisseurs (Oscargewinner István Szabó). Doch Veronica Ferres soll die Hauptrolle übernehmen. In Deutschland ist Frau Ferres bestimmt ein Weltstar. Aber ist sie auch eine gute Schauspielerin, was nicht schaden kann, wenn man unermüdlich und zum x-ten Mal den "Welterfolg" anstrebt?

Arbeit verschafft Atze Brauner auch immer noch den Gerichten. In den 1990ern war er in ein langwieriges Verfahren rund um Jess Francos La venganza del Doctor Mabuse (1970) verwickelt (deutscher Titel: Dr. M schlägt zu). Im Prozess wurde viel darüber gestritten, ob es sich tatsächlich um einen Mabuse-Film handle, ob Brauner eine Vertragsverletzung nachzuweisen sei, wer wann was gewusst habe, ob Brauner direkt in die Produktion involviert war (als Drehbuchautor wird "Art Bernd" angegeben, Brauners übliches Pseudonym) oder ein mittlerweile verstorbener Angestellter und ob versucht werden sollte, die fällige Zahlung an die Erben von Norbert Jacques zu umgehen usw. usf. Erstaunte Prozessbeobachter hatten den Eindruck, dass Brauner sich durch eine simple Mitteilung und das Überweisen einer vergleichsweise winzigen Summe (weniger als 1.000 Euro) viel Ärger erspart hätte, aber - nun ja, das Prinzip.

Dieses Verfahren müsste den Kinogänger nicht weiter interessieren, wenn es nur darum gegangen wäre, ob die mit Mabuse noch irgendwann zu erzielenden Einnahmen bei Brauner landen oder bei den Erben von Norbert Jacques und den Verwaltern des literarischen Nachlasses. Gestritten wurde aber auch darüber, welche Verantwortung jemand übernimmt, der die Namensrechte an einer literarischen Figur erwirbt. Ist er verpflichtet, das Erbe des Autors zu pflegen? Sollte man ihm die erworbenen Rechte aberkennen, wenn er die Figur bis zur Unkenntlichkeit entstellt? Sollte jemand die Namensrechte zurückgeben müssen, der jahrzehntelang untätig bleibt oder es nicht schafft, ein neues Filmprojekt zu realisieren und so dazu beiträgt, dass eine einstmals berühmte Figur langsam in Vergessenheit gerät? Den Prozess gewann Atze Brauner. Das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht. (Der ganze Vorgang hätte übrigens eine genaue Aufarbeitung verdient. Das würde spannende Erkenntnisse über Filmproduktion, Rechteverwertung und die Pflege unseres kulturellen Erbes zutage fördern.)

Robert Siodmak, einer von "Brauners Remigranten", drehte sechs Filme für die CCC. Anfangs kam er besser mit Brauner zurecht als Fritz Lang. Er war jünger und gesünder und hatte noch die Energie, um als erfahrener Hollywood-Profi aufzutreten, der sich nichts gefallen ließ, die Härte in der Sache aber durch den Witz zur rechten Zeit abfederte und so ermüdende Streitereien vermied. Siodmak soll hier das letzte Wort über Atze Brauner haben: "Ich habe einmal gesagt, dass er in Amerika eine große Karriere gemacht hätte. … Mir ist ein intelligenter Mensch lieber als ein Dummkopf. Deshalb war mir Artur immer sympathisch und ich habe ihn persönlich gern. Man weiß, woran man bei ihm ist und passt auf."

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-3419733

Links in diesem Artikel:

[1] http://www.welt.de/kultur/arti2272846/Artur_Brauner_letzter_der_deutschen_Tycoons.html

[2] http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ku&dig=2008%2F07%2F10%2Fa0175&cHash=1893edf6cc

[3] http://www.dhm.de/kino/artur_brauner.htm

Copyright © 2008 Heise Medien