Vom Kopf auf die Füße. Der frühe Marx und die "Selbstzerrissenheit der weltlichen Grundlage"

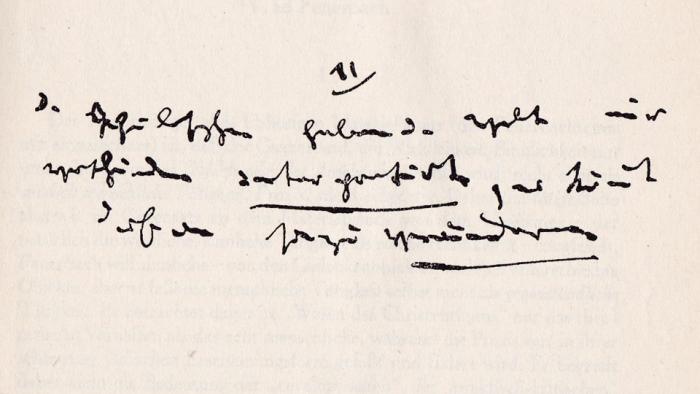

Die 11. Feuerbachthese in der Handschrift von Karl Marx. Faksimile. Bild: Public Domain

Kleines Marx-Lexikon - Folge 4

In dieser Folge: Hegel / Ideologie / Judenfrage / Philosophie

Hegel

In den Stichwörtern der Folge 3 schildert Marx, wie Louis Bonaparte, indem er die politische - nicht die wirtschaftliche - Macht aller Klassen und Schichten beseitigt, sich zum Kaiser des gesamten Volkes ausruft. Das Ideal einer organischen Gesellschaft ist ein rückwärts gewandtes, dem vor allem die von Deklassierung bedrohten und von der Französischen Revolution enttäuschten Parzellenbauern anhingen. Diese Ideale schrieb sich Louis Bonaparte auf die Fahne, ohne damit jemand zu dienen außer seinen eigenen imperialistischen Interessen. Das Ideal, das aus der Not der Deklassierten geboren war, wird gegen sie selbst gewendet.

In seiner Beschäftigung mit Hegel geht Marx solchen Volten auf den Grund: Wenn zum Beispiel in der konstitutionellen Monarchie ein aus dem Feudalismus hergebrachter Stand zum Staat wird, wird umgekehrt der Staat zum Stand (Siehe: Holzdiebstahl. Zur Erinnerung: Der Staat wurde zum Dienstleister für einen besonderen Stand von Grundeigentümern) Im Handeln des Staates verbirgt sich ein besonderes Interesse. Als Privatinteresse einer neuen "Elite" setzt es sich in demokratischen Staatsformen fort.

Welches ist also die Macht des politischen Staates über das Privateigentum? Die eigene Macht des Privateigentums, sein zur Existenz gebrachtes Wesen. Was bleibt dem politischen Staat im Gegensatz zu diesem Wesen übrig? Die Illusion, dass er bestimmt, wo er bestimmt wird." (MEW 1/304f.)

In der Demokratie wird er bestimmt von den jeweils mächtigsten Fraktionen des Kapitalbesitzes.

Man mag hier - und heute - an Lobbys denken. Man könnte aber auch an die vermeintlich guten alten Zeiten der Monarchie denken. Das kapitalistische Privateigentum und Profitinteresse verlangt nach einem schmückenden Überbau, der es verbrämt. Kurz gesagt wäre dies der Wunsch nach einer Refeudalisierung. Die Spezial-Lobbys, die in Berlin den Wiederaufbau des Schlosses und in Potsdam den Wiederaufbau der Garnisonkirche betreiben, welche die Allianz von adeligem Militär, Faschismus und Kirche symbolisiert, wollen sicher nicht zum Feudalismus zurück. So dumm sind sie nicht.

Aber die heimelig-martialischen Bilder verdecken und offenbaren zugleich, dass es auch in der Demokratie um Herrschaft geht. Ökonomisch herrschen kann nur, wer auch über die Köpfe der Menschen herrscht. Zum Eintrichtern hilft das Ideal der Gleichheit. Eingetrichtert werden Bilder mit altadeligem Touch. Heraus kommt illustrierter Promi-Tratsch.

In seiner Reflexion auf Staat und Stand hat der frühe Marx Hegels Staatsrechtsphilosophie "vom Kopf auf die Füße gestellt". Er geht zugleich erste Schritte von der rechtsphilosophischen Kritik der Politik zur Kritik der Ökonomie.

These:

Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen, heißt, die Mächte zu analysieren, die sowohl den politischen Staat als auch die Köpfe der Menschen beherrschen.

Ideologie

Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse.

(MEW 4/480)

Judenfrage

Im gleichnamigen Text von 1843 kritisiert Marx den Philosophen Bruno Bauer. Dieser hatte postuliert, dass die Juden ihr Judentum aufgeben sollten, um sich als Staatsbürger zu emanzipieren. Marx stützt sich hingegen auf die von Hegel durchgeführte Trennung von Staat und Gesellschaft, der philosophisch eine von Idee und Existenz korrespondiert. Da eine treffende deutsche Terminologie fehlt, ist die Trennung auch französisch als eine von Citoyen und Bourgeois zu bezeichnen. Durch die politische Emanzipation der Juden als Citoyens, als abstrakte Staatsbürger, sei nichts gewonnen.

Der Verdoppelung in die Idee des Staates und in die Existenz des Bourgeois hatte in der vorhergehenden theologischen Fassung eine von göttlicher Idee und menschlicher Vernunft entsprochen. Die Rücknahme dieser Dualität in die weltliche Grundlage, die 1789 eingeläutete Säkularisierung, blieb unvollkommen. Der Staat übernimmt gleichsam die göttliche Idee, ist quasi religiös. In der globalisierten Fassung ist es die Idee der Menschenrechte.

In dieser Sphäre des staatlichen Überbaus ist es illusorisch, die Religion der Juden bzw. das Judentum aufheben zu wollen. Dass die Menschen auf diesem Niveau spirituell und gleich sind, etwa als Wähler, ist eine Abstraktion von der "Selbstzerrissenheit und dem Sichselbstwidersprechen der weltlichen Grundlage", auf der die Bourgeois sich ganz materiell bewegen. Was ist das für ein Widerspruch?

Die Differenz zwischen dem religiösen Menschen und dem Staatsbürger (Citoyen) ist die Differenz zwischen dem Kaufmann und dem Staatsbürger, zwischen dem Taglöhner und dem Staatsbürger, zwischen dem Grundbesitzer und dem Staatsbürger, zwischen dem lebendigen Individuum und dem Staatsbürger. Der Widerspruch, in dem sich der religiöse Mensch mit dem politischen Menschen befindet, ist derselbe Widerspruch, in welchem sich der bourgeois mit dem citoyen, in welchem sich das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft mit seiner politischen Löwenhaut befindet.

(MEW 1/355)

In dieser Umschreibung deutet sich eines der ersten Male die Klassenspaltung an, die Marx allmählich herausarbeiten wird. Die größte Differenz ist die von Lohnarbeiter und Kapitalist. So lange diese besteht, bleibt die Emanzipation brüchig. Das bekamen die Juden zu spüren. - Der Text hat aber auch eine politische Quintessenz, die bis heute trägt: Der Staat der bürgerlichen Gesellschaft macht die Politik zur Religion. Mal mehr, mal weniger. Wenn das forciert wird, droht der Umschlag der politischen Religion in Faschismus oder Totalitarismus.

Marx schließt mit einem Ausblick:

Erst, wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt, (...) erst wenn der Mensch seine 'forces propres' (eigenen Kräfte) als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht.

(MEW 1/370)

In der Erörterung der Stellung der Religionen zueinander ist der Text nicht Schnee von gestern. An die Stelle der Judenfrage ist die Islamfrage getreten.

Im Dualismus von göttlicher Idee und menschlicher Vernunft verbirgt sich der Dualismus von Citoyen (Staatsbürger) und Bourgeois, und darin verbirgt sich der Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital.

Philosophie

Marx mal als Philosophen, mal als Erkenntnistheoretiker, als Soziologen, Wirtschaftstheoretiker, politischen Schriftsteller oder Ideologiekritiker zu bezeichnen, würde ihn in Stücke sprengen. Er selbst ist es, der solche Unterscheidungen bürgerlicher Wissenschaft sprengt.

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.

11. These über Feuerbach, 1845 (MEW 3/7)

In einer von Engels postum besorgten Edition der 11. These fehlen die Umlautpünktchen. Böse Zungen behaupten, das gesamte Marxsche System bräche ohne die Pünktchen zusammen. So weit würde Marx sicher nicht gehen, wenngleich diese berühmteste aller Feuerbachthesen einen Durchbruch signalisiert. Nun heißt es: Praxis. Die Studentenbewegung griff das dankbar auf.

Aber Marx war Hegelianer genug, um zu wissen, dass Praxis vermittelt ist. Was er über den jeweiligen Gegenstand seiner Betrachtung sagt, ist dem Gegenstand immanent. Das Kapital zum Beispiel ist nicht nur Gegenstand der Kritik, sondern es hat eine logische Struktur, durch die es über sich selbst hinausgetrieben wird. So kommt zu Marxens wissenschaftlichen Befähigungen noch eine hinzu: Dialektik. (Siehe auch "Tanz").

Die vierte Feuerbachthese schließt nahtlos und prägnant an "Zur Judenfrage" an und sei hier zur Vertiefung des vorherigen Stichworts wörtlich wiedergegeben:

Feuerbach geht von dem Faktum der religiösen Selbstentfremdung, der Verdopplung der Welt in eine religiöse und eine weltliche aus. Seine Arbeit besteht darin, die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Aber dass die weltliche Grundlage sich von sich selbst abhebt und sich ein selbständiges Reich in den Wolken fixiert, ist nur aus der Selbstzerrissenheit und Sichselbstwidersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Diese selbst muss also in sich selbst sowohl in ihrem Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden.

(MEW 3/6)

Die These fasst Sentenzen aus der 'Deutschen Ideologie' von 1845/46 zusammen, in deren erstem Teil Marx und Engels die Feuerbachsche Religionskritik in Gesellschaftskritik überführen. In der Schrift haben die beiden auch vorformuliert, was später zu einer einprägsamen Parole wurde: "Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein." (MEW 13/9) Die Betonung liegt hier auf "gesellschaftlich". Dieses Attribut hatte Feuerbach unterschlagen. An anderer Stelle erläutert Marx noch einmal, was unter "Praxis" im Sinne der 11. These zu verstehen ist: Der Kommunismus ist "nicht ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird", sondern eine "wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt." (MEW 3, S.35)1

Widrige Umstände verhinderten eine Veröffentlichung der 'Deutschen Ideologie'. Marx schrieb später: "Wir überließen das Manuskript der nagenden Kritik der Mäuse." Letztere scheinen sich so manchen Zahn ausgebissen zu haben. Der spontan hingeworfene Text, der bereits Elemente einer Kritik der Politischen Ökonomie enthält, wurde größtenteils wieder ausgegraben und dient nun der menschlichen Nachwelt als Futter.

Vielleicht hilft die neue "authentische" MEGA (Gesamtausgabe in 114 Bänden), die gerade in Arbeit ist, bei der Beseitigung von orthographischen und Interpunktionsschwierigkeiten. Geschätzt, dass das Redaktionskollegium jedes Komma ca. eine Stunde durchdiskutiert und die Revolution in dem Moment ausbricht, wo das letzte Komma ausdiskutiert ist, wird sich leicht ein Zeitpunkt errechnen lassen.

Mit der elften Feurbachthese fängt Marx die Aufbruchsstimmung vor 1848 ein und verlässt endgültig den Elfenbeinturm des deutschen Idealismus.

Akkumulation, ursprüngliche (Teil 5) / Ausbeutung (Teil 2) / Bonaparte (Teil 3) / Bonapartismus (Teil 3) / Charaktermaske (Teil 1) / Diktatur des Proletariats (Teil 6) / Entfremdung (Teil 2) / Expropriation der Expropriateure (Teil 5) / Fetisch (Teil 1) / Gewalt (Teil 5) / Hegel (Teil 4) / Holzdiebstahl (Teil 1) / Ideologie (Teil 4) / Judenfrage (Teil 4) / Kolonialismus (Teil 8) / Kommunismus (Teil 6) / Lumpenproletariat (Teil 3) / Obschtschina (Teil 8) / Pariser Kommune (Teil 6) / Pariser Manuskripte (Teil 2) / Philosophie (Teil 4) / Stundenzetteltheorie (Teil 7) / Tanz (Teil 8) / Tisch (Teil 1) / Utopischer Sozialismus (Teil 7) / Wert (Teil 2).