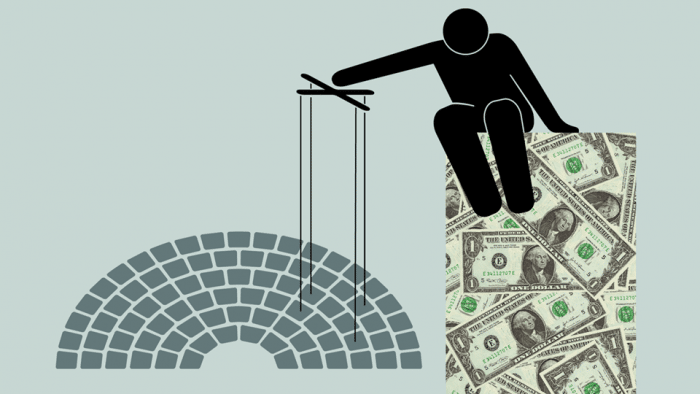

Der Abgeordnete und seine Lobby

Der Beruf des Volksvertreters ist in Verruf geraten. Dabei erledigen die meisten ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen. Doch es gibt ein verdecktes Problem

"Klare Kante gegen Lobby-Skandale - Verschärfen Sie jetzt die Gesetze!", appellieren in einer ganzseitigen Anzeige die Organisationen "Lobby Control" und "campact". "Fragwürdige Maskendeals, bestechliche Abgeordnete, dubiose Spendendinner: Das Ansehen der Politik leidet derzeit massiv unter zahlreichen Skandalen. Sie erschüttern das Vertrauen der Bürger:innen - das ist brandgefährlich für unsere Demokratie. Ziehen Sie daraus Konsequenzen und beenden Sie Korruption und intransparente Einflussnahme auf politische Entscheidungen", heißt es in dem Appell an die Vorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder [1].

Kein "exekutiver Fußabdruck" – schlimm!

Die Initiativen setzen unter anderem auf ein verbessertes Lobbyregister. Es soll nämlich zwar nun eines geben, aber das hat nicht den "exekutiven Fußabdruck". Damit soll kenntlich gemacht werden, ob und wenn ja welche Lobbyisten sich an Gesetzesentwürfen beteiligt haben.

Zusammen mit weiteren Forderungen nach mehr Transparenz politischer Entscheidungsprozesse und stärkeren Strafen bei Verstößen verfolgt der Appell die Stoßrichtung: Nur ein gläserner Abgeordneter ist ein guter Abgeordneter. Dann ist aber auch nichts gegen ihn zu sagen, die Demokratie über alle Zweifel erhaben.

Darauf läuft diese so radikal erscheinende Initiative von "Lobby Control", "campact" und einigen anderen hinaus: Die Gesetze durch die Parlamentarier sollen nach allen Regeln der politischen Entscheidungsfreiheit zustande kommen. Damit rennen sie ziemlich große offene Scheunentore ein. Denn es gibt schließlich zum einen den Artikel 38 des Grundgesetzes [2]: "(Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages) sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und ihrem Gewissen unterworfen."

Zum anderen verabschiedete 2005 die rot-grüne Bundesregierung ein "Transparenzgesetz". Seither müssen die Abgeordneten Einkünfte offenlegen, die sie neben der Ausübung ihres Mandats erzielen. Dagegen klagten zwar 2007 einige Parlamentarier aus der Union, unter ihnen der wohlbekannte Friedrich Merz. Doch das Bundesverfassungsgericht wies die Klage ab.

Allerdings nur knapp: Vier Richter betonten, die Mandatsausübung müsse im Mittelpunkt der Tätigkeiten eines Abgeordneten liegen. Weil er sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren habe, die Interessen des Volkes wirksam zu vertreten. Die anderen vier Richter sahen es indessen als ebenso wichtig und richtig an, dass Abgeordnete auch weiteren Berufen nachgehen, beispielsweise als Selbstständiger oder Anwalt. Was aber das Gesetz ohnehin nicht verbietet, sondern nur eben die Offenlegung verlangt. Wegen der fehlenden nötigen Mehrheit hatte die Klage keinen Erfolg.

Demokratie vor Schaden bewahren, nicht die Betroffenen

Das "Transparenzgesetz" soll nun verschärft werden, das sehen auch die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD so, angesichts der aktuellen Verfehlungen einiger Abgeordneter. Was also treibt dann "Lobby Control" & Co. an? Das alles geht ihnen nicht weit genug. Sie verfolgen das Ideal des bar jeden äußeren Einflusses frei entscheidenden Politikers, sind dabei aber auch "realistisch": Nebentätigkeiten dürften schon weiter sein, nur nicht für "fremde" Interessen, Stichwort "Lobby". Und bitte schön offenlegen, wie viel Geld nebenbei eingenommen wurde.

Dass dann - und vor allem in welchen Bereichen und für wen - "bessere" Gesetze herauskommen, ist ganz falsch gedacht. Den "Lobby"-Kritikern geht es vielmehr um die geliebte Demokratie. Sie muss vor Schaden bewahrt werden - und nicht die Bürger vor den sie sehr unterschiedlich treffenden Wirkungen der Gesetze. Denn ein "Vertrauensverlust" wäre weiter Wasser auf die Mühlen von zweifelnden Bürgern.

Worin besteht idealerweise dieses Vertrauen? Dass alles "mit rechten Dingen zugeht", die Abgeordneten frei von äußeren Einzelinteressen die Vorschriften fürs Volk beschließen. Dann entscheiden sie idealerweise nur nach dem "Allgemeinwohl" - also was für das Staatswesen das Sinnvollste ist. Natürlich wägen sie dabei zwischen verschiedenen, oft gegensätzlichen Interessen in der Gesellschaft ab. Dafür hören sie sich deren Standpunkte an und gewichten sie nach ihrem Beitrag für die nationale Entwicklung.

Unternehmen und Branchenverbände haben qua ihrer Finanzkraft mehr Möglichkeiten, ihre Argumente an die Stellschrauben der Macht heranzutragen. Ihre PR-Experten und Lobby-Agenturen belästigen ständig die Parlamentarier und Ministerien mit "hilfreichen" Informationen, neuen Studien und Angeboten der Mitarbeit bei der Entwicklung von Gesetzentwürfen.

Lobbying ja, aber keine "einseitigen" Entscheidungen

"Die Wirtschaft" ist halt in eigener Sache ihr bester Experte. Ihre Betreiber gehören zu den "Lieblingsbürgern" der Republik. Denn sie schaffen durch erfolgreiche Ausbeutung den Reichtum, mit dem der Staat alle seine Vorhaben finanziert und auf dem seine auch internationale Machtfülle gründet. Also hat die Stimme der Ökonomie besonderes Gewicht.

Dennoch soll sich kein Interesse durchsetzen, nur weil es am geschicktesten Lobbyarbeit betreibt und das meiste Geld hinter sich weiß. Denn die Politik kennt noch eine Menge anderer Kriterien, die für eine erfolgreiche Nation ausschlaggebend sind. Um zwei ganz wesentliche zu nennen: eine Bevölkerung, die ausreichend gebildet und gesund ist, um beschäftigt werden zu können; und eine Natur, die bei aller Ruinierung durch wirtschaftlichen Gebrauch für eben diesen noch irgendwie tauglich bleibt.

Deshalb sind dem Lobbying generell - auch dem von Gewerkschaften oder Umweltverbänden - Grenzen gesetzt, zum Beispiel in puncto Geldzuwendungen an Abgeordnete. Diese Grenzen sollen nun noch etwas enger gefasst werden.

Das Prinzip hingegen bleibt - die Abgeordneten entscheiden auf Basis ihrer Kenntnis der unterschiedlichen Standpunkte und deren freier Bewertung durch sie. Es sind den Politikern einleuchtende "Argumente", die sich behaupten. Drei Beispiele von vielen:

Schlagende Argumente – weil sie dem Staat nützen

Die Automobilindustrie warnt vor zu strengen Auflagen für die Abgase ihrer PS-starken Verbrenner. Das würde ihr Geschäft zu sehr gefährden. Angesichts der Bedeutung dieser Branche für den gesamtdeutschen Profit, an dem der Staat teilhat, zieht dieser Hinweis mehr als der Umweltschutz - der aber dennoch nicht komplett ignoriert wird. Die Messlatte für den Ausstoß von Schadstoffen wird nicht abgeschafft, sondern lediglich etwas niedriger gehängt.

Empörte Bauern fahren mit ihren Traktoren nach Berlin, um gegen aus ihrer Sicht überzogenen und so für sie geschäftsschädigenden Landschaftsschutz zu protestieren. Das fällt auf buchstäblich fruchtbaren Boden. Allerdings sehen die Parlamentarier gleichfalls die Natur dauerhaft gefährdet und damit ihre Benutzung, wenn nicht ihrer industriellen Ausbeutung ein paar Grenzen gezogen werden. Also schlagen sich beide für den Staat wichtigen Aspekte in dem überarbeiteten Gesetz nieder: profitables landwirtschaftliches Geschäft erhalten und ein Mindestmaß an dafür nötiger Natur.

Die "Atom-Lobby" schaffte es kurz vor der Katastrophe in Fukushima von 2011 noch, die Laufzeit ihrer Kernkraftwerke zu verlängern. Die Bundesregierung bezeichnete die Atomkraft als Brückentechnologie hin zu den erneuerbaren Energien aus Sonne, Windkraft, Wasser und Biomasse. Damit nahm sie die Argumentation der Energiekonzerne auf. Sie überzeugte aus mehreren Gründen: Einträgliches Geschäft der vier größten Unternehmen in einer Schlüsselindustrie - ohne Energie läuft nun einmal nichts - zu zerstören, warum?

Für die Klima-Bilanz im internationalen Vergleich machen sich die AKWs auch gut. Und der Besitz einer relativ autarken Energiequelle, die noch dazu das Potenzial für eine konkurrenzlose Waffe hat, ist für einen Staat wie Deutschland, der in der Welt seine Interessen durchsetzen will und deshalb ständig vor "Herausforderungen" anderer Staaten sich gestellt sieht, einfach zu verlockend.

Die Argumente verblassten jedoch schlagartig, als sich in Japan der "größte anzunehmende Unfall", der GAU, in einem Atomkraftwerk ereignete. Mit einem Mal gewann ein anderes Argument die Überhand: Dass eine solche Katastrophe auch hierzulande passieren könnte, war zu wahrscheinlich geworden. Also wurde der Atomausstieg beschleunigt, da konnte die Atom-Lobby nichts mehr machen.

Manche Interessen setzen sich daher durch, andere nicht

Politiker urteilen danach, was für "das Wohl des Staates" am besten ist. Und das buchstabiert sich nach allen Kriterien, die für seinen Erfolg wichtig sind: Wie kann die Wirtschaft weiter und noch mehr erfolgreich sein? Was muss getan werden, damit die Unternehmen alles Nötige bekommen - natürliche Ressourcen und ein in ausreichender Zahl zur Verfügung stehendes Arbeitsvolk, selbstverständlich für die Verwendung richtig ausgebildet? Welche Infrastruktur muss dafür da sein, Wohnungen, Straßen, Telekommunikation, Gesundheitssystem etc.? Wie können unproduktive Kosten gesenkt und damit die Betriebe entlastet werden von zu hohen Sozialausgaben?

Die Akteure in allen gesellschaftlichen Bereichen haben diesen Standpunkt nicht. Sie sind darauf festgelegt, sich mit ihren Mitteln durchzuschlagen - mithin nur an sich zu denken, sei es als Unternehmer, Arzt, Anwalt, Lehrer, Angestellter oder Arbeiter. Und weil das so ist, reklamieren sie ihre spezifischen Interessen gegenüber der Politik.

Auch wenn die einschlägigen Interessensverbände stets betonen, wie sehr ihr Anliegen dem "Allgemeinwohl" diente - da sie wissen, dass nur so sie Gehör finden -, schätzen die Politiker dies schon richtig ein und klopfen die "Argumente" auf ihre Tauglichkeit für das staatliche Fortkommen ab. Vor diesem Hintergrund verfangen manche angemeldeten Interessen mehr, manche weniger.

Die Krux dabei lautet: Der Abgeordnete ist ja auch ein Beruf. Der Mensch verdient sein Geld damit, allen anderen vorzuschreiben, wo es lang geht. Das reizt Leute, die gern in der Gesellschaft "etwas bewegen wollen". Vornehmlich schauen sie dabei nicht auf das zu erzielende Einkommen.

CSU-Chef Markus Söder ist durchaus zu glauben, wenn er sagt: "Geld und Politik geht nicht zusammen. Man muss sich für eines entscheiden." Und im Übrigen reiche der Verdienst "für ein ordentliches Leben". (zitirt nach Süddeutsche Zeitung, 19. März 2021, Seite 3). Das kann wohl sagen bei einem monatlichen Abgeordneten-Gehalt von 10.083 Euro und einer steuerfreien Kostenpauschale für Aufwendungen wie Reisen und Büro in Höhe von 4.561 Euro.

Außerdem steht dem Mandatsträger noch jeden Monat ein Budget von 22.436 Euro für die Beschäftigung von Mitarbeitern zur Verfügung [3].

Der Abgeordnete als "Überzeugungstäter"

Die Höhe der Diäten für Volksvertreter orientiert sich am Einkommen für Bundesrichter im öffentlichen Dienst. Das relativ üppige Gehalt soll finanzielle Unabhängigkeit schaffen. Nun gibt es aber einige Gesellschaftsmitglieder mit noch mehr Geld. Das wissen die Politiker natürlich. Der SPD-MdB Florian Pronold drückt das so aus: "Für gut verdienende Selbstständige (ist es) nicht sehr attraktiv, in die Politik zu gehen. Führungskräfte in der zweiten und dritten Ebene von Unternehmen verdienen deutlich mehr als ein Abgeordneter." [4]

Es handelt sich demnach bei dieser Berufsgruppe um "Überzeugungstäter", denn sie machen diesen Job in erster Linie, weil sie ihn für richtig und wichtig halten. Und weil sie von sich überzeugt sind, dafür die geeignete Besetzung zu sein.

Dafür nehmen sie eine ganze Menge Stress auf sich: Hocharbeiten in der Partei mit Geschick, Netzwerken und Ellenbogen; immer die beste Figur machen für die Medien, auch privat; von einer Veranstaltung zur nächsten jagen, an zig Sitzungen des Parlaments, der Fraktion und von Ausschüssen teilnehmen, tausende Seiten Entscheidungsvorlagen und Gesetzesentwürfe lesen (und dabei notorisch überfordert sein, weil man mit den Fachleuten nicht mithalten kann), im Wahlkreis regelmäßig präsent sein, Bürger-Anfragen beantworten, kaum Zeit für die Familie, weil selbst die Wochenenden oft verplant sind usw.

Und für diese Anstrengung und diese Verantwortung bekommt ein Mitglied des Bundestages weniger Geld als ein Manager in der zweiten oder dritten Reihe? Diese Frage liegt nahe. Die Antwort lautet dann so wie bei Markus Söder - oder das Einkommen wird durch Nebentätigkeiten aufgebessert. Wo dafür angesichts des Abgeordneten-Alltags noch Platz ist? Dafür wird dann halt Platz geschaffen auf Kosten des Haupt-Jobs.

Eine weitere Möglichkeit: Man nutzt seine Machtposition für Gefälligkeiten gegenüber finanzkräftigen Interessen. Die sich entsprechend großzügig bedanken - zum Beispiel mit einer Provision für die Vermittlung von Aufträgen für die Produktion von Corona-Schutzmasken. Ferner kann man sich ganz offiziell als Lobbyist verdingen und Spenden empfangen.

Hauptjob? Nebenjob? Geht beides als Parlamentarier!

Nebentätigkeiten, Lobbying und Spenden sind grundsätzlich erlaubt, Korruption nicht. Wobei es Überschneidungen geben kann: "Sowohl Angestelltenverhältnisse im Bereich der freien Berufe als auch die freien Berufe selbst bieten vielfältige Möglichkeiten, politischen Einfluss durch ein Bundestagsmandat für die außerhalb des Mandats ausgeübte Berufstätigkeit zu nutzen, und gerade von dieser Möglichkeit gehen besondere Gefahren für die Unabhängigkeit der Mandatsausübung aus", schrieb 2007 das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Klage gegen das "Transparenzgesetz" [5].

Anders ausgedrückt: Wer nicht nur Abgeordneter ist, sondern zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Anwaltspraxis betreibt, hat natürlich auch seine persönlichen beruflichen Interessen im Kopf. Gesetze, die diesen Interessen zuwiderliefen, auch Interessen von Zulieferern des Unternehmens oder von Klienten des Anwalts, könnten von einem solchen Mandatsträger nicht ausschließlich auf deren Beitrag zum Allgemeinwohl geprüft werden. Sondern eben auch im Hinblick auf das eigene und das Wohl bestimmter anderer.

Um solche Interessenkonflikte weiß nicht nur das Bundesverfassungsgericht. Die Abgeordneten und ihre Parteien besitzen davon ein Bewusstsein. Die Debatten anlässlich einschlägiger Fälle kursieren dann zwischen zwei Polen: Einerseits der im privaten Beruf verwurzelte, in der Wirtschaft gut vernetzte Unions-Abgeordnete mit Einkommen, oft aus selbständiger oder freiberuflicher Tätigkeit, andererseits der in seiner Partei beheimatete Abgeordnete der SPD und anderen Parteien, der auf seine Diäten angewiesen ist und sich auf sein Mandat konzentriert."1 [6]

Beide Typen Volksvertreter soll es weiterhin geben. Warum auch nicht? Die einen wissen bestens über die Sorgen und Nöte der Ökonomie Bescheid. Sie sind mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg besonders glaubwürdig bei der Einschätzung, was die Unternehmen vom Staat brauchen. Und sind sie nicht außerdem besonders unabhängig, weil besonders reich? Die anderen verfügen zwar nur über ihre Diäten, wären daher anfälliger für finanzielle Verlockungen staatsfremder Interessen. Dafür sind sie aber "Überzeugungstäter" im Hauptberuf, an keine Verpflichtungen gebunden.

Herrschaft des Rechts hier, persönliche Interessen dort

Welcher Typ Abgeordneter auch immer - ein grundsätzlicher Widerspruch ist nicht aufzulösen: Die Herrschaft des Rechts wird von Personen durchgesetzt, die neben ihrer politischen Funktion auch ihre privaten Interessen verfolgen.

Jedoch basiert die demokratische Verfassung gerade auf der Unparteilichkeit der politischen Entscheidungen. Denn es gilt, im Sinne der besten Folgen für den Staat zwischen immer wiederkehrenden und zahlreichen widerstreitenden Interessen abzuwägen (siehe unsere Beispiele zuvor).

Was in einer Gesellschaft nicht verwundert, in der die Leute darauf verpflichtet sind, mit allen Mitteln und unter allen Umständen an Geld zu kommen - sei es mit einem Geschäft oder nur mit der eigenen Arbeitskraft, weil man sonst nichts hat. Die Gesetze formulieren die "Spielregeln", wie der Kampf um das Geld verlaufen darf. Individuelle Vorteile für diejenigen, die die Gesetze beschließen, laufen daher der generellen Herrschaft des Rechts zuwider.

Die Prognose fällt daher nicht weiter schwer: Korruptionsfälle werden weiter vorkommen. Allerdings verändern sich gerade die "Rahmenbedingungen".

Ab welchem Betrag nun künftig Nebeneinkünfte und Spenden zu deklarieren sind, ob Beteiligungen an Unternehmen eingeschränkt oder gar untersagt werden sollen, in welchem Umfang Beiträge von Organisationen zu Gesetzesentwürfen offengelegt werden müssen, inwiefern ein "verbindlicher Verhaltenskodex", wie es die Union erwägt, Verfehlungen vorbeugt - all dies wird nun neu definiert.

Mit "Lobby Control" und "campact" sorgen sich die Politiker um das beschädigte Vertrauen in die Demokratie. Am Ende der Prozedur sollte der Ruf des Volksvertreters durch verschärfte Anstandsregeln wieder hergestellt sein.

"Schmutziges Geschäft" – eine seltsame Kritik

Es soll also noch anständiger regiert werden. Ein exquisites Problem: Wofür der Abgeordnete täglich seinen Anstand einsetzt, kommt dabei nicht vor. Die Fans des hiesigen Staatswesens treibt nur die Sorge um, dass immer mehr Untertanen bei ihrem Mitmachen die Begeisterung verlieren.

Denn die Vorgänge sind Wasser auf den Mühlen einer Sorte Kritik an den Volksvertretern, die so alt ist wie der Beruf selbst. An den "Stammtischen" schwadronieren seit jeher besonders schlaue Durchblicker über "Mauscheleien" in der Politik, halten das Ganze für ein "schmutziges Geschäft".

"Die da oben, machen ja doch was sie wollen", ist dann auch oft zu hören. Und ausgesprochen böse Zungen bezichtigen die Politiker als "Verbrecher". Starker Tobak, der die beschriebenen Versuchungen der Abgeordneten und ihre Macht zur Grundlage hat.

Es ist also durchaus etwas dran. Eine geharnischte Kritik oder gar Angriff auf die Politik ist damit allerdings nicht verbunden. So geht das halt "da oben" zu, lautet das seltsam abgeklärte Resümee. Was für ein Urteil über die Figuren, die alle unsere Lebensbedingungen bestimmen, und über die Sorte Staat: Das müssen wohl ziemlich abgefuckte Typen sein - und die braucht es auch, weil anders Politik nun mal nicht geht?

Also ständiges Hauen und Stechen, Intrigen, Einflüsterungen von mächtigen Verbänden, Vorteilsnahmen und Bestechungen. Wie sollen dabei bitte vernünftige, sachgemäße Entscheidungen zustande kommen?

Doch diese Überlegung machen sich solche Kritiker nicht. Zur Verachtung über das "schmutzige Geschäft" gesellt sich dagegen sogar Bewunderung: Dass diese Typen sich im "Haifischbecken" behaupten, sich gegen alle Widerstände durchsetzen - sei es in der Partei oder in der Regierung, sei es trotz schlechter Presse oder Verfehlungen. Durchaus mit Interesse verfolgt man daher, wer im politischen Ränkespiel die Oberhand behält. Von einem begründeten Urteil, was die Politik warum treibt, hat man sich damit endgültig verabschiedet.

Anständig entscheiden – staatlicher Nutzen über alles

Dabei ist das ja kein großes Rätsel: Nach bestem Wissen (Abwägung aller Interessen, Kenntnis vom Gegenstand) und Gewissen (frei von "imperativen" Mandaten, Aufträgen und Abhängigkeiten) entscheidet der Abgeordnete, was für den Staat das Beste ist. Das ist dann der "Kompromiss", der oft die Interessenvertreter nicht begeistert, nicht begeistern kann, weil ihre Interessen nur zum Teil berücksichtigt wurden. Der Politiker hingegen sieht sich dadurch gerade in der Richtigkeit seiner Entscheidung bestätigt. So setzt er das "Allgemeinwohl'" gegen Einzelinteressen durch.

Wiewohl ihm einige Interessen mehr einleuchten als andere. Das liegt in den meisten Fällen eben nicht an seiner Bestechlichkeit oder Beeinflussbarkeit durch Lobbyisten - Ausnahmen bestätigen die Regel. Sondern es kommt eben sehr darauf an, welchen Beitrag das jeweilige Einzelinteresse zum Wohl das Staates leistet.

Da ist der Erfolg einer nationalen Autoindustrie nun einmal wichtiger als höhere Bezüge für Arbeitslose. Auf Erkenntnisse dieses Kalibers kommen die Abgeordneten nicht durch unlautere Einflüsterungen oder gar Bestechung durch Lobbyisten. Das ergibt sich vielmehr schlicht aus ihrem Auftrag, für den sie sich stets aufs Neue begeistern: Herrschaft ausüben für die optimale Verfassung des Staates.

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-6002485

Links in diesem Artikel:

[1] https://aktion.campact.de/korruption/appell/teilnehmen

[2] https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_38.html

[3] https://www.bundestag.de/abgeordnete/mdb_diaeten/1334d-260806

[4] https://glaeserner-abgeordneter.de/infotour/einkommensvergleich

[5] https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2007/bvg07-073.html

[6] https://www.heise.de/tp/features/Der-Abgeordnete-und-seine-Lobby-6002485.html?view=fussnoten#f_1

Copyright © 2021 Heise Medien