Deutsche Energiewendungen: Vom EEG über Desertec zur Wasserstoffstrategie

Deutscher Energie-Imperialismus und der Klimaschutz. Teil 1

Am 13. Juli trat Wirtschaftsminister Altmaier mit einem brisanten Eingeständnis vor die Presse: Der prognostizierte Bedarf an elektrischer Energie werde sich wesentlich stärker nach oben entwickeln, als bisher zugrunde gelegt. Dieses war jedoch praktisch für alle Experten bereits seit langem absehbar, ohne dass aus seinem Ministerium ernsthaft versucht wurde, die offen sichtbaren Fehlentwicklungen der letzten Jahre zu korrigieren. Hilfreich zum Verständnis der sich hier abzeichnenden Probleme ist ein kurzer Blick auf die Entwicklung der deutschen Energiepolitik in den letzten 20 Jahre.

Das im Jahr 2000 verabschiedete Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) kam mit beidseitigen Zugeständnissen diametral entgegen gesetzter Interessen zustande. Das von dem Grünen-Politiker Jürgen Trittin geführte Umweltministerium konnte eine umfassende Förderung erneuerbarer Energien in einem Gesetzespaket unterbringen, das in den darauf folgenden Jahren auch internationale Beachtung fand und sich damit als vorbildlich erwies.

Federführend war allerdings das Wirtschaftsministerium, das schon immer als verlängerter Arm der Industrie-Lobby fungierte. Dafür stand damals ganz besonders die Personalie Werner Müller als parteiloser Minister, der geradezu exemplarisch für den als "Drehtür-Effekt" bezeichneten Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik stand. Von seiner Tätigkeit bei den Energiekonzernen kommend wechselte er 2002 direkt wieder in die Energiebranche.

Auch sein direkter Nachfolger im Amt, Wolfgang Clement, war durch seine vorausgegangene Tätigkeit als SPD-Ministerpräsident in NRW allerdings kaum weniger mit den Energiekonzernen verbandelt. Diese wurden bei Verabschiedung des EEG damit bedient, dass keine entsprechende Förderung der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung auf den Weg gebracht wurde, die mit leicht skalierbaren Blockheizkraftwerken (BHKW) durch kommunale Stadtwerke und Liegenschaftsbetreiber erfolgen kann. Hierfür gab und gibt es separate gesetzliche Regelungen [1], die in den letzten 20 Jahren zeitversetzt zu gewissen Aufstockungen bei der Förderung bzw. Vergütung führten.

Für die Energiekonzerne war die Förderung erneuerbarer Energien aus damaliger Sicht kein Problem. Sie glaubten offenbar ihrer eigenen Propaganda, dass diese nur eine Spielwiese für Öko-Freaks seien und keine Chance hätten, einen relevanten Anteil an der Stromerzeugung zu bekommen. Hingegen hätte die gezielte Förderung der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung ihre Machtbasis untergraben, was es zu verhindern galt.

Auch aus diesem Grund ist heute in Deutschland der große Anteil von Kohle-Großkraftwerken noch das Hauptproblem beim Klimaschutz. Daran gekoppelt sind auch weitere gravierende Probleme, die an dieser Stelle nur mit Verweis auf frühere Telepolis-Artikel genannt werden sollen. Ein Beitrag von Craig Morris und Rebecca Freitag vom 19.7.2020 ist überschrieben mit: "Können Groß- und Kleinprojekte zusammenleben? [2]"

Die Versorgungssicherheit aus dem Stromnetz wurde zuletzt von Herbert Saurugg in seinem zweiteiligen Beitrag über die Gefahren eines längeren Strom-Blackouts dargestellt mit "Europa auf dem Weg in die Katastrophe [3]" und "Warum der Umbruch der europäischen Stromversorgung gefährlich chaotisch verläuft [4]".

Zum Erfolg des EEG in Deutschland trug entscheidend bei, dass der mit finanziellen Anreizen erfolgende Ausbau von Wind- und Solarenergie sehr stark von Energiegenossenschaften und kommunalen Versorgungsbetrieben getragen wurde und sich damit der Begriff "Bürgerenergie" etablierte. Damit erkannten die deutschen Energiekonzerne schließlich eine für sie existenzbedrohende Entwicklung, denn der zunehmend relevante Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung stellte die Notwendigkeit von konzerngebundenen Großkraftwerken infrage.

Diese passen jetzt sowohl wegen dem zum Umwelt- und Klimaschutz notwendigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung, als auch aus technischen Gründen nicht mehr in die neue Infrastruktur. Großkraftwerke sind viel schwieriger auf einen schwankenden Bedarf im Stromnetz abzustimmen als eine Vielzahl kleinerer Kraftwerke. Aus der Not geboren fanden nun auch die Energiekonzerne plötzlich Interesse an erneuerbaren Energien.

Bei Windkraftanlagen erfolgte dieses mit Offshore-Windparks in der Nordsee. Deren Wirtschaftlichkeit war und ist zwar unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Infrastrukturkosten eindeutig schlechter als bei Windkraftanlagen an Land, wird aber dennoch politisch stärker forciert und entsprechend mit Einspeisevergütungen gegenüber landgestützten Windkraftanlagen bevorzugt.

Der noch einfacher auf privaten Dachflächen einsetzbaren Solarenergie mit Photovoltaikanlagen zur direkten Stromerzeugung und Solarthermie zur Wärmeversorgung wurde ein gigantisches Großprojekt mit der Anfang 2009 gegründeten Desertec-Initiative der Deutschen Industrie entgegen gestellt. Durch solarthermische Kraftwerken in Nordafrika sollte Strom erzeugt und mit Hochspannung-Gleichstromübertragung (HGÜ-Leitungen) nach Europa transportiert werden.

Bei diesen Kraftwerken, wie sie bis heute in überschaubarem Umfang in Spanien und dem Südwesten der USA installiert sind, wird mit Sonnenenergie ein Wärmeträger aufgeheizt, der über eine prinzipiell konventionelle Kraftwerkstechnik mit Turbinen elektrischen Strom erzeugt.

Der wesentliche Vorteil dieser Technik besteht darin, dass durch die verfahrenstechnisch notwendige Wärmespeicherung auch nachts Strom erzeugt werden kann. Allerdings ist dieses auch mit technischen Risiken durch die Extremtemperaturen und Sandstürme in Wüstenregionen verbunden. Seinerzeit gab es sehr viel Zustimmung für das Desertec-Projekt, bis hin zur Umweltorganisation Greenpeace.

Prominentester Kritiker war hingegen der Vorkämpfer für Solarenergie und SPD-Bundestagsabgeordnete Hermann Scheer, der eindeutig formulierte: "Die Kalkulation von Desertec ist absurd [5]". Eon, RWE und Co. wollten damit nur ihre Monopole sichern - und den nötigen Strukturwandel stoppen. Der Plan könne nur aufgehen, wenn man den dezentralen Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland stoppen würde.

Der Desertec-Plan wurde 2014 offiziell aufgegeben. Ursache dafür war einerseits, dass die drastische Verbilligung der Photovoltaik die Kalkulation über den Haufen warf und zudem wesentliche Meinungsverschiedenheiten in dem Desertec-Industriekonsortium mit unterschiedlichen Interessen eine Rolle spielten. Dennoch gelang es den deutschen Energiekonzernen in den darauf folgenden Jahren, die Energiewende auszubremsen. Die DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert hat dieses bereits 2017 in ihrem Buch mit dem Titel "Das fossile Imperium schlägt zurück" umschrieben. Darin heißt es im Klappentext:

Alles schien auf einem guten Weg: Die Energiewende schafft Wohlstand, macht unabhängig von geopolitischen Konflikten, schützt das Klima und stärkt die Demokratie. Doch die "alten" Energien und die Klimaskeptiker gehen nicht kampflos vom Platz. Sie nutzen keine Armee, sondern Propaganda und "Fake News".

Durch das Wirtschaftsministerium mit dem damaligen SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel wurde die Energiewende zunächst mit der EEG-Novellierung 2014 und verstärkt mit der weiteren Novellierung 2016/2017 abgewürgt. Maßgebend waren dabei neu eingeführte bürokratische Restriktionen wie "Deckelungen" für deren Ausbau sowie die Einführung von komplizierten Ausschreibungsverfahren bei Windkraftanlagen. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat diese Politik seines Vorgängers im Amt fortgesetzt und keinerlei Versuche unternommen, die sich bereits sehr früh abzeichnenden Fehlentwicklungen zu korrigieren.

Mittlerweile übersteigt die dadurch vor allem in der Windenergiebranche bereits vernichtete Anzahl von Arbeitsplätzen um ein Mehrfaches diejenigen, die noch in Deutschland für die Kohleverstromung vorhanden sind.

Regionale Wertschöpfung durch mittelständische Firmen war und ist aber politisch nicht förderungswürdig, denn Wirtschaftsminister Altmaier fungiert als Sprachrohr der deutschen Großindustrie, indem er deren Pläne für ein "Desertec 2.0" propagierte, die im Juni 2020 auch offiziell als Nationale Wasserstoffstrategie von der Bundesregierung übernommen wurden.

Wasserstoff: Keine neue Primärenergie!

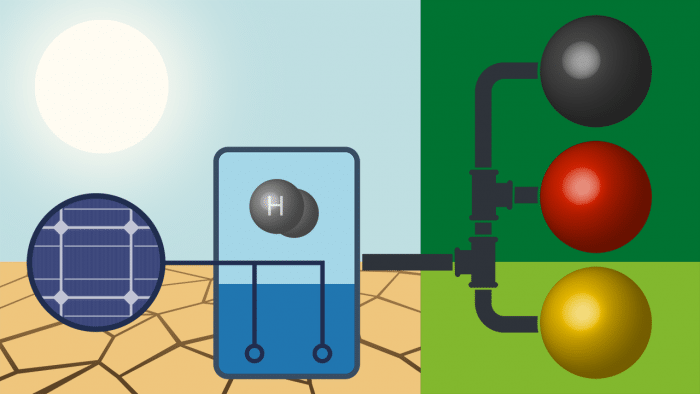

Ging es bei Desertec noch um den Import von Strom als Konkurrenz zur boomenden Stromerzeugung aus dezentralen Windkraft- und Solaranlagen, so steht bei der Wasserstoffstrategie der klimapolitisch notwendige Ausstieg aus der Kohleverstromung und der Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas durch die Industrie und dem Verkehrswesen im Vordergrund. Mit "grünem" Wasserstoff sollen die importierten fossilen Brennstoffe CO2-frei und "klimaneutral" ersetzt werden. Dieser soll durch Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen in sonnen- und windreichen Regionen vor allem in Nordafrika erzeugt werden.

Im Unterschied zu Desertec soll der erzeugte Strom in erster Linie nicht zur Einspeisung in ein großes Stromnetz, sondern vor Ort zur Elektrolyse von Wasser eingesetzt werden, mit dem Wasserstoff als Brennstoff entsteht. Im Unterschied zur direkten Nutzung des elektrischen Stroms bedeutet dieses Prinzip drastische physikalische Wirkungsgradverluste durch Umwandlungsketten. Solche Verluste könnte man prinzipiell aber akzeptieren, wenn es nur darum ginge, zeitweise überflüssigen Strom damit in ein Speichermedium zu überführen.

Dazu hat sich der Fachbegriff "Power to Gas" etabliert, bzw. auf die gesamte Kette weitergehender chemischer Umwandlungen bis hin zu synthetischen Kraftstoffen "Power to X" (PtX). Das heißt, dass der elektrische Strom hierbei die Primärenergie ist und Wasserstoff die umgewandelte Sekundärenergie. Besonders massiv sind die hierbei auftretenden Wirkungsgradverluste, wenn in weiteren Umwandlungsprozessen daraus synthetische Kraftstoffe entstehen sollen, auch als "Power to Liquid" (PtL) bezeichnet.

Um massenhaft "grünen" Wasserstoff zu erzeugen, bedarf es eines Einsatzes von Windkraft- und Solarstromanlagen, die um ein Vielfaches über den Bedarf hinausgehen, der für eine Versorgung des (derzeitigen) Strombedarfes mit erneuerbaren Energien notwendig wäre.

Daraus folgt, dass Wasserstoff im wesentlichen nur in einem Systemverbund mit gleichzeitiger Stromerzeugung und drastischer Reduzierung des Energieverbrauchs ökologisch nachhaltig zum Einsatz kommen kann. Dieses wird mittlerweile durch zahlreiche Expertisen belegt, wie z.B. durch eine Stellungnahme des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU) der Bundesregierung vom 23.6.2021 [6].

Die Unsinnigkeit der Nationalen Wasserstoffstrategie zeigt sich am besten darin, dass im darin enthaltenen Aktionsplan auf den "Einsatz von erneuerbarem Kerosin im Luftverkehr aus Klimaschutzsicht [7]" als wichtige Rolle verwiesen wird. Wörtlich heißt es dann:

Es gilt zu prüfen, welche Kerosinmengen technisch und nachhaltig zu welchem Zeitpunkt realisierbar sind. Im Sinne eines ambitionierten Markthochlaufs wird zunächst eine Quote in Höhe von mindestens zwei Prozent in 2030 erörtert. Bei der Verpflichtung gilt es Wettbewerbsnachteile der deutschen Luftfahrtbranche zu vermeiden.

Besonders fatal ist dabei, dass in den bisherigen Stellungnahmen sowohl von Wirtschaftsminister Peter Altmaier wie auch von Wissenschaftsministerin Anja Karliczek der Eindruck erweckt wurde, man könne mit Wasserstoff als quasi neuer Primärenergie die fossilen Brennstoffe ersetzen und energiepolitisch "weiter so" wie bisher agieren. Der einzige Unterschied wäre dabei nur die Etikettierung als "klimaneutral".

Aussichten auf billige Importe werden auch in einem jüngst von Forschungsministerin Anja Karliczek vorgestellten "H2-Potenzial-Atlas" Westafrika geschürt. Der interaktive Atlas des Forschungszentrums Jülich flaggt dazu vielversprechende "Hotspots" für Solar- und Windstrom aus. Die Region, so schwärmte die Ministerin, könne zum "klimafreundlichen Powerhouse der Welt werden" [9].

Warum Marokko als Präferenz?

Beim Blick auf den PtX-Atlas [10], der im Mai 2021 vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (Fraunhofer IEE) als zentraler Bestandteil einer im Auftrag der Bundesregierung erstellten Studie mit dem Titel "Weltweite Potenziale für die Erzeugung von grünem Wasserstoff und klimaneutralen synthetischen Kraft- und Brennstoffen" vorgestellt wurde, ergeben sich Marokko und Tunesien als Präferenz für eine solche "Energiepartnerschaft" mit Nordafrika.

Als physikalisch-technisch mit Abstand vorteilhafteste Standorte mit einem mehr als 10-fach größerem Potenzial sind dort jedoch Algerien, Libyen und Ägypten ausgewiesen, allerdings in dem zugehörigen Hintergrundpapier versehen mit dem Hinweis: "In diesen Ländern sind die sozioökonomischen Bedingungen jedoch schlechter [12]".

Welche Kriterien hierbei zugrunde gelegt wurden, ist aber aus den Erläuterungen auf der Website des Projektes nur mit schwammigen Begriffen dargestellt und zudem relativiert mit dem Hinweis auf den vorläufigen Charakter der Kriterien, die in einen Gesamtindex eingeflossen sind. Wenngleich sich damit die erfolgten Abstufungen einer detaillierten Kritik entziehen, so kann zumindest die bereits bei dem früheren Desertec-Projekt vorhandene Präferenz für Marokko bewertet werden. Benötigt wurden und werden dafür "stabile" politische Verhältnisse.

Seit Jahrzehnten hat Marokko die angrenzende Westsahara völkerrechtswidrig besetzt und ist damit neben Israel (mit dem Westjordanland) der einzige Staat weltweit, der offen ein fremdes Territorium kolonial besetzt hält. Marokko dient neben Tunesien auch als Brückenkopf der NATO in Nordafrika.

Anfang 2021 gab es aber eine erhebliche diplomatische Verstimmung zwischen Deutschland und Marokko. In einer Erklärung des marokkanischen Außenministeriums [13] ist von "feindseligen Handlungen und Aktionen" die Rede, indem sich Deutschland "durch eine negative Haltung in der marokkanischen Sahara-Frage hervorgetan" habe.

Auf dem ersten Blick mag dieses der deutschen Präferenz für Marokko als "Energiepartner" widersprechen, denn auch in dem o.g. SRU-Gutachten zur Nationalen Wasserstoffstrategie wird (unter Absatz 196) bezugnehmend auf diesen Vorgang kritisch angemerkt, dass dieses "mit den gleichen geopolitischen Risiken verbunden [ist] wie der heutige Import von Erdgas." Man muss dabei jedoch die Motive des Königreichs Marokko verstehen.

Bereits nach Gründung der Desertec-Initiative 2009 konzentrierte sich nämlich bereits deshalb alles auf Marokko, weil andere nordafrikanische Länder zwar auch bereits sehr stark an den Entwicklungspotenzialen der Solarenergie interessiert waren, jedoch damals bereits erkannten, dass Photovoltaikanlagen viel mehr als solarthermische Kraftwerke für die eigenen Entwicklungsziele geeignet sind.

Für Marokko hingegen ergab sich damals bereits die Chance, die diplomatische Isolierung als Kolonialmacht abzuschütteln, indem man die Wirtschaftsinteressen einer globalen Führungsmacht wie Deutschland bedient. Insofern ist die jüngste diplomatische Verstimmung nichts anderes als ein Erpressungsversuch: Deutschland soll gefälligst die menschenrechts- und völkerrechtswidrigen Interessen Marokkos bedienen, mit der Unterstützung deutscher Wirtschaftsinteressen und der NATO-Partnerschaft als Gegenleistung.

Dass man bei Libyen aktuell von schlechten sozioökonomischen Bedingungen (gemäß PtX-Atlas) sprechen kann, leuchtet ein. Allerdings spielte Libyen bereits bei Vorstellung des Desertec-Projektes 2009 keine große Rolle, zumindest als Standort für solarthermische Kraftwerke. Damals war Libyen hingegen das am weitesten entwickelte Land Afrikas. Deren Machthaber Gaddafi hatte auch Pläne, um in regionaler Zusammenarbeit mit den angrenzenden Ländern deren wirtschaftliche Entwicklung durch regionale Kooperation zu fördern. Mit seinem gewaltsamen Sturz durch die NATO-Intervention 2011 zerschlugen sich jedoch diese Perspektiven und führten zum Absturz des Landes in einen "failed state".

Klimaschutz in Westafrika

Auf zwei Ebenen wären die sozioökonomischen Bedingungen einhergehend mit einem konsequenten Klimaschutz vor allem in der Sahel-Zone Westafrikas zu verbessern.

Kurzfristig müsste eine flächendeckende, lokale Versorgung mit (zunächst weitgehend autarken) Photovoltaikanlagen erfolgen, was die Lebensqualität der in Afrika überwiegend noch nicht stromversorgten Wohnorte erheblich verbessern und zugleich auch den Verbrauch von fossilen Brennstoffen deutlich reduzieren würde. Dazu bedarf es finanzieller Ressourcen, um mit den auf dem Weltmarkt sehr preiswert verfügbaren Photovoltaik-Modulen auf lokaler Ebene die dafür notwendige Infrastruktur zu erstellen, was dort auch mit erheblichen Arbeitsplatzeffekten verbunden wäre.

Rainer Baake, Direktor des Thinktanks Stiftung Klimaneutralität und früherer Umwelt- und Energiestaatssekretär stellte dazu kürzlich fest [14]:

Afrika ist der Kontinent mit dem größten Nachholbedarf bei der Elektrifizierung. Die Zahl der Menschen, die weltweit keinen Zugang zu Elektrizität haben, fiel 2017 zum ersten Mal in der Geschichte unter eine Milliarde - von denen leben 60 Prozent in Afrika.

Photovoltaikanlagen für eine Export-Wasserstoffproduktion würden den in vielen Regionen herrschenden Wassermangel noch verschärfen.

Langfristig müsste das bereits 2005 von der Afrikanischen Union beschlossene, aber bisher nur punktuell umgesetzte Projekt der "Großen Grünen Mauer" durch Wiederaufforstungen über die gesamte Breite Westafrikas vorangetrieben werden. Vorbild ist dabei ein entsprechendes Projekt in China, das dort über mehrere Jahrzehnte konsequent verfolgt und mittlerweile erfolgreich umgesetzt wurde.

Im Rahmen des im Januar 2021 in Paris stattgefundenen Klimagipfels "One Planet Summit" wurde von Frankreichs Präsident Macron versprochen, seinerseits mindestens ein Drittel der dafür benötigten Mittel aufzubringen. Zweifel darüber, ob dieses und ähnlich gelagerte Versprechen umgesetzt werden, sind freilich nicht nur vor dem Hintergrund der kolonialen Vergangenheit europäischer Mächte angebracht.

Eine Wiederaufforstung der Sahel-Zone ist prinzipiell nur möglich, wenn dort fossile Grundwasserkörper angezapft werden, die sich vor Jahrtausenden in der damals noch vorhandenen Feuchtregion gebildet haben. Ähnlich wie Erdgas und Erdöl handelt es sich hierbei um fossile Quellen, die unter den mittlerweile geänderten klimatischen Verhältnissen nicht mehr erneuerbar sind. Eine ökologisch vertretbare Nutzung ist deshalb zur Wasserstoffelektrolyse keinesfalls akzeptabel und selbst für ökologisch sinnvolle Aufforstungsprojekte nicht unproblematisch.

Schließlich dauert es mindestens einige Jahrzehnte, bis sich aus angepflanzten Baumplantagen eine Biodiversität entwickelt, die man als Ökosystem Wald bezeichnen kann. Dieses zeigen auch die Erfahrungen aus China. Erst dann sind Voraussetzungen geschaffen, damit der Grundwasserentnahme ein entsprechender Zulauf aus einem neu geschaffenen Feuchtsystem gegenüber steht. Derartige Überlegungen findet man im H2-Atlas des Forschungszentraums Jülich allerdings nicht, wo es ja nur um die deutsche Perspektive geht.

Die generelle Wasserknappheit in Nordafrika wird auch im SRU-Gutachten als Problem angesehen (Absatz 89), weshalb die Nutzung von Oberflächenwasser generell als problematisch eingestuft wird. Das SRU-Gutachten weist zwar auch darauf hin, dass man in Küstenregionen prinzipiell das benötigte Elektrolysewasser durch vorgeschaltete Meerwasserentsalzungsanlagen gewinnen könne (Absatz 90), jedoch nur mit erheblichen Zusatzkosten und ökologischen Risiken.

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-6149528

Links in diesem Artikel:

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Kraft-W%C3%A4rme-Kopplungsgesetz

[2] https://heise.de/-4840665

[3] https://www.heise.de/tp/features/Europa-auf-dem-Weg-in-die-Katastrophe-6129907.html

[4] https://www.heise.de/tp/features/Warum-der-Umbruch-der-europaeischen-Stromversorgung-gefaehrlich-chaotisch-verlaeuft-6130254.html

[5] https://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/a-635955.html

[6] https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2021_06_stellungnahme_wasserstoff_im_klimaschutz.html

[7] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html

[8] https://ecowas.H2atlas.de/

[9] https://www.n-tv.de/wirtschaft/Kann-Afrika-billigen-Oko-Wasserstoff-liefern-article22650033.html

[10] https://maps.iee.fraunhofer.de/ptx-atlas/

[11] https://maps.iee.fraunhofer.de/ptx-atlas/

[12] https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/de/Dokumente/Veroeffentlichungen/FraunhoferIEE-PtX-Atlas_Hintergrundpapier_final.pdf

[13] https://www.maghreb-post.de/politik/marokko-botschafterin-aus-berlin-zurueckgerufen/

[14] https://www.n-tv.de/wirtschaft/Kann-Afrika-billigen-Oko-Wasserstoff-liefern-article22650033.html

[15] https://www.heise.de/tp/features/Energie-Partnerschaften-und-Nachhaltigkeitsziele-der-Agenda-2030-6149532.html

Copyright © 2021 Heise Medien