Wie urdemokratisch ist die Urabstimmung der SPD?

Populistischer Machtmissbrauch ist keine direkte Demokratie

Der SPD ist es tatsächlich gelungen, den Leuten einzureden, dass sie "mehr Demokratie wagen" praktiziert, wenn sie ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abstimmen lässt. Doch in Wahrheit stellt das nur einen populistischen Missbrauch der schlimmsten Sorte dar. Bei dem allerdings mehren sich die Zeichen, dass die Genossen an der Basis den Spuk wohl nicht mehr lange mitmachen werden.

Tatsächlich stimmt ja mit der "Basis" ein absolut nicht repräsentativer Kreis von sehr besonderen Parteigenossen über etwas ab, worüber zu entscheiden die Wähler vom 24. September 2017 viel berufener sind. Die entschieden wenigstens in einer ordentlichen Wahl. Die SPD-Mitglieder sind nur ein mehr oder minder willkürlich zusammengewürfelter Haufen ohne Mandat.

Die entscheidende Frage lautet: Wer befindet da in dieser "Urabstimmung der SPD" über den Koalitionsvertrag? In den Köpfen der Menschen sind ja die Mitglieder der politischen Parteien so etwas wie ein Mikrokosmos der Gesamtbevölkerung oder auch der Gesamtwählerschaft der SPD. Doch das ist nun einmal einfach falsch. Die repräsentieren nur sich selbst und niemanden sonst.

Über die Mitglieder der politischen Parteien sind aus einer Vielzahl von Studien recht verlässliche Angaben möglich. Sicher ist: In ihrer sozialen Struktur unterscheiden sich alle politischen Parteien drastisch von der wahlberechtigten Bevölkerung.

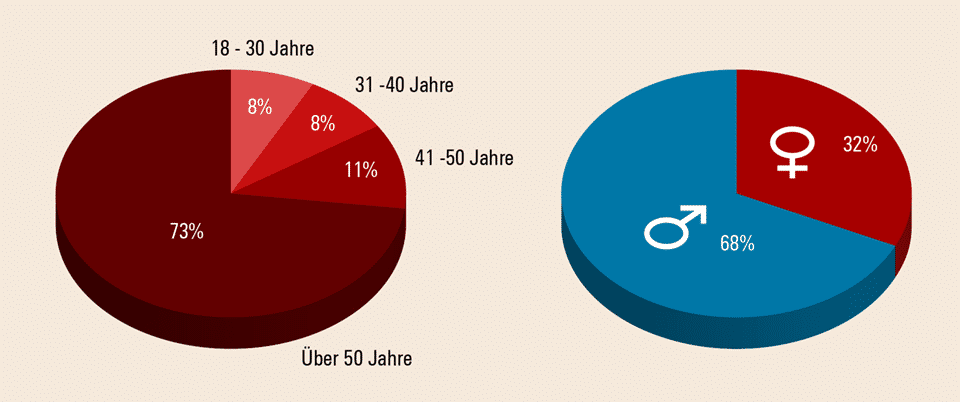

Die allgemeine Bevölkerung spiegelt sich in den Mitgliedern der SPD extrem verzerrt. Nur 32 Prozent der Mitglieder sind Frauen. Die überwältigende Mehrzahl sind zu 68 Prozent Männer. Der Frauenanteil in der Mitgliedschaft ist eher auf dem Niveau des frühen 20., wenn nicht gar des 19. Jahrhunderts, aber längst nicht auf der Höhe unserer Zeit.

Allein unter Rentnern

Krass unterrepräsentiert sind jüngere Leute im Alter von 18 bis 30 Jahren: Sie machen gerade mal mickrige 8 Prozent aus - genauso viel wie die 31- bis 40-Jährigen. Zur Gruppe der 41- bis 50-Jährigen zählen 11 Prozent. Beherrschend hingegen sind die Leute im Alter von 51 bis über 80 Jahren: Sie machen 73 Prozent aller Parteimitglieder aus. Das sind fast drei Viertel aller Mitglieder. Wer einen Ortsverein irgendwo zwischen Flensburg und Konstanz besucht, den beschleicht leicht das Gefühl, er sei in einem Altersheim unter lauter Bier trinkenden Rentnern gelandet.

Nach der Berufsstruktur ihrer Mitglieder haben sich die Parteien im Laufe der Jahrzehnte zunehmend aneinander angeglichen: Die SPD ist keine Arbeiterpartei mehr, die CDU/CSU keine Partei von Unternehmern und Landwirten und die FDP nicht mehr die Partei des alten und auch nicht des neuen Mittelstands.

Im Laufe der Jahrzehnte seit den 1950er Jahren haben sich die politischen Parteien radikal verändert. Beherrschte davor noch der Gegensatz zwischen Arbeiterparteien und bürgerlichen Parteien die politische Landschaft, so haben sich alle Parteien seither in der Struktur ihrer Mitglieder stark angeglichen: Sie sind ein Spiegel der "nivellierten Mittelstandsgesellschaft" (Helmut Schelsky) geworden und haben sich von ihren traditionellen sozialen Milieus losgelöst. Unter den Mitgliedern aller Parteien dominieren nun Beamte, öffentliche Angestellte und Rentner.

Besonders Angehörige des öffentlichen Dienstes sind in allen Parteien so stark überrepräsentiert, dass Beobachter seit langem "eine personale Verschränkung zwischen Mitgliederorganisation der Parteien und der Staatsverwaltung" konstatieren. Unter der Dominanz von Staatsbediensteten und Rentnern verschwindet fast das Gewicht von Arbeitern und Angestellten aus der privaten Wirtschaft: In der Bevölkerung machen sie zwar 34 Prozent aus, in den Parteien jedoch nur 20 Prozent. Allein 42 Prozent der SPD-Mitglieder sind entweder Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes.

Für die Beamten und Angehörigen des öffentlichen Dienstes ist die Parteimitgliedschaft in der SPD ein Karrieretrittbrett. Während früher ideologische Überlegungen die Entscheidung zum Parteieintritt bestimmten, sind das heute eher opportunistische Überlegungen. Der Wechsel vom öffentlichen Dienst in ein politisches Amt verläuft geradezu reibungslos.

Heute prägen Karrieristen die Szene in allen politischen Parteien. Wer in eine Partei eintritt, überlegt, welchen Nutzen das für ihn hat. Wer beruflich auf der Stelle tritt und durch Leistung nicht weiterkommt, kann es auch ohne fachliche Qualifikation mit Hilfe einer Partei noch einigermaßen weit bringen und ein gut bezahltes Amt bekommen. Die Führungskräfte der Parteien sind auf jeden Fall keine Positivauslese. Am Ende der Ochsentour durch die Parteihierarchie stehen lauter Rindviecher …

Allen politischen Parteien fehlt der Nachwuchs. Und der, der noch da ist, wendet sich frustriert ab. Die goldene Zeit der Mitgliederparteien ist vorbei. Das betrifft vor allem die SPD. So konnte die CDU 2008 zwar stolz verkünden, dass sie erstmals mehr Mitglieder hat als die SPD, die sich mehr als hundert Jahre stolz als die klassische Mitgliederpartei rühmte. Doch auch das war nur vordergründig ein Erfolg. Er täuscht darüber hinweg, dass die beiden großen Parteien kaum noch halb so viele Menschen binden wie noch 30 Jahre zuvor.

Die Zahl sinkt weiter und wird weiter sinken. Es ist ein säkularer Trend, der sich auf die eine oder andere Weise in allen entwickelten repräsentativen Demokratien abspielt. Die politischen Parteien waren ein Phänomen des ideologischen Zeitalters, in dem weltanschauliche Organisationen einander gegenüberstanden und um Anhänger wetteiferten.

Der Rückzug der Bürger aus den politischen Parteien ist ein Ausdruck der wachsenden Entfremdung zwischen der Bevölkerung und ihren politischen Repräsentanten. Die CDU hatte schließlich nicht deshalb mehr Mitglieder als die SPD, weil sie so attraktiv geworden war. Der höhere Mitgliederstand ergab sich aus der in der SPD grassierenden Schwindsucht. Auf ihrer rasanten Talfahrt jagte die SPD an der traditionell mitgliederschwachen CDU vorüber. Und die CDU rühmte sich nicht etwa der eigenen Attraktivität, sondern der Schwäche der Konkurrenz. Wer in einer Partei wie der SPD etwas werden will, kommt nicht daran vorbei, sich einige Jahre in der Parteiorganisation zu "bewähren", indem er Flugblätter verteilt, Plakate klebt, Informationsstände betreut, Fähnchen schwenkt, Ortsvereine leitet, Sitzungsprotokolle verfasst, Versammlungen besucht, auf Wahlkampfveranstaltungen applaudiert, Werbe-Kugelschreiber verschenkt oder ähnlich albernen Tätigkeiten nachgeht.

Die SPD ist da ziemlich pingelig. Wer sich nicht mit der gebührenden Gründlichkeit mit dem Stallgeruch eines Ortsvereins parfümiert hat, wird so gut wie nie als Kandidat für ein Amt nominiert. Und in den Ortsvereinen der politischen Parteien weht nun einmal nicht der Duft der großen weiten Welt, sondern ein penetrant riechender piefiger Mief.

Die Ochsentour durch die Parteigremien tötet jede Kreativität

Die politischen Parteien sind an der Basis regional organisiert. Die Meinungsbildung vollzieht sich in Ortsvereinen und über Ortsvereine zu Unterbezirken, Bezirken, Landesverbänden und dem Bundesparteitag. Wer sich in einer Partei durchsetzen will, muss zunächst in den unteren Organisationen aktiv sein, eine Anhängerschaft um sich scharen, und dafür braucht er in der Regel viele Jahre.

Man spricht zu Recht von einer "Ochsentour" durch alle Stufen der Parteihierarchie. Will man damit etwa zum Ausdruck bringen, dass nur Ochsen so blöd sind, sich auf diese Tour begeben? Zumindest hat sie ganz und gar ungewollte, dem Geist einer lebendigen Demokratie abträgliche Konsequenzen:

Bis einer das erste Parteiamt erhält, vergehen im Durchschnitt sieben Jahre, bis zum ersten öffentlichen Wahlamt sind es sogar neun Jahre. Zwischen dem ersten politischen Amt auf kommunaler Ebene und dem Abgeordnetenmandat liegen im Schnitt neuneinhalb Jahre.

Bis man sich in den Bundestag hochgedient hat, vergehen viele Jahre: Das durchschnittliche Partei-Eintrittsalter der Abgeordneten liegt bei 24 Jahren, dann kommt die kommunalpolitische Arbeit bis sich das erste öffentliche Wahlamt und die Arbeit als Stadt- oder Gemeinderat oder als Mitglied eines Kreistags ergibt. Nach sechs bis acht Jahren Kommunalpolitik entscheidet sich, ob jemand für ein Parlamentsmandat aufgestellt wird oder nicht. Das nennt man mitunter den Schweinezyklus.

Doch wer tut sich das an und hockt jahrelang in sterbenslangweiligen Parteiversammlungen, streitet sich über irgendwelche blödsinnigen Personalien, hört sich belanglose Rechenschaftsberichte, Sitzungsprotokolle oder Nachrichten über die mickrige Kassenlage an und nimmt an einfältigen Diskussionen über die Vorbereitung des nächsten Wahlkampfs teil oder beteiligt sich an erbärmlichen Erörterungen darüber, welches arme Schwein der nächste Kassenwart werden soll?

Wer ein politisches Amt anstrebt, braucht einen sehr langen Atem und möglichst auch ein gerüttelt Maß an Immobilität; denn wenn er in eine andere Stadt zieht und in einen neuen Ortsverein kommt, geht die Ochsentour wieder ganz von vorne los. Allein das ist eine unzumutbare Idiotie. Junge Leute, die am Anfang ihres Berufswegs stehen, wechseln nun einmal öfter den Wohnort. Sie sollten das auch tun. Doch nur Sesshafte werden Kandidaten.

Hohe Mobilität gilt im Berufsleben als Qualifikationsindiz. Das bedeutet auch umgekehrt: Wer schon in jungen Jahren sesshaft an einem Ort festhängt, ist auch sonst wohl ziemlich träge. Doch wer von einem Ort zum nächsten zieht, müsste in seinem neuen Ortsverein wieder ganz von vorne anfangen und dort wieder jahrelang in den Sitzungen herumhängen. Die Konsequenz von alldem:

(1) Politische Parteien ziehen nur Leute an, die viel Zeit haben und viel Lebensenergie in politische Aktivitäten investieren wollen und können. Doch das wollen immer weniger junge Leute.

(2) Eine solche Organisationsform fördert eine einseitige Auswahl aus der Bevölkerung. Die Rituale und Prozeduren der Parteipolitik begünstigen bestimmte Berufe und soziale Schichten und benachteiligen andere.

Während in Wirtschaft, Justiz und Verwaltung die Führungspositionen tendenziell eher nach Qualifikation und Leistungsfähigkeit besetzt werden, verlaufen Karrieren in der Politik schleppend. Sitzfleisch garantiert eine Parteikarriere eher als Qualifikation. Der Grundstein für eine Parteikarriere wird mit dem Arsch gelegt. Wie viel besser wäre es doch um das Ansehen der Politiker bestellt, wenn man sagen könnte, der Kopf spiele dabei die entscheidende Rolle.

Lebenszeit vertrödelt mit Zettel kleben und Fähnchen schwenken

Viele Jahre Zettelchen verteilen, Plakate kleben, den Schriftführer oder Kassenwart geben, Sitzungsprotokolle schreiben, Informationsstände aufbauen und betreuen, Fähnchen schwenken, Luftballons aufblasen und Kugelschreiber verschenken, Schirme am Informationsstand aufspannen oder Mitgliedsbeiträge kassieren sind eine geistlose, gleichwohl aber prägende und vor allem so gut wie unvermeidliche Vorbereitung für die politische Arbeit.

Die Jahre des Herumsitzens im Ortsverein sind vergeudete Lebensjahre. Ein künftiger Politiker lernt dabei nichts, was ihm später nützlich sein könnte - außer vielleicht, wie man einen politischen Gegner im Ortsverein abschießt.

Derart festgeschriebene Karrieren schrecken Leute ab, die sich für politische Zusammenhänge interessieren und sich auch gern politisch engagieren, aber beispielsweise nicht in der Kommunalpolitik. Und wer sich ernsthaft für politische Themen interessiert, möchte dennoch nicht gleich in die Hahnenkämpfe örtlicher Parteigremien hineingezogen werden und sich auch nicht unbedingt durch die in allen Parteien vorherrschende Kameraderie und die parteipolitischen Machtkalküle vereinnahmen lassen.

Da wird viel ein- und noch mehr wieder ausgetreten. Die Fluktuation ist in allen politischen Parteien extrem hoch. Viele der neuen Mitglieder treten entsetzt wieder aus, nachdem sie erst einmal erlebt haben, wie primitiv es in Ortsvereinen zugeht. Offensichtlich erschreckt dieser Einblick viele so sehr, dass sie noch schneller die Flucht ergreifen, als sie die Mitgliedschaft erworben haben.

Der Exodus aus den Parteien hält jedenfalls ungebrochen an. Und da sich an den Bedingungen, die ihn herbeigeführt haben, nichts ändert, wird er sich noch viele Jahre fortsetzen. Die Mitgliederzahlen der Parteien tendieren auf jeden Fall mit hoher Geschwindigkeit gegen Null.

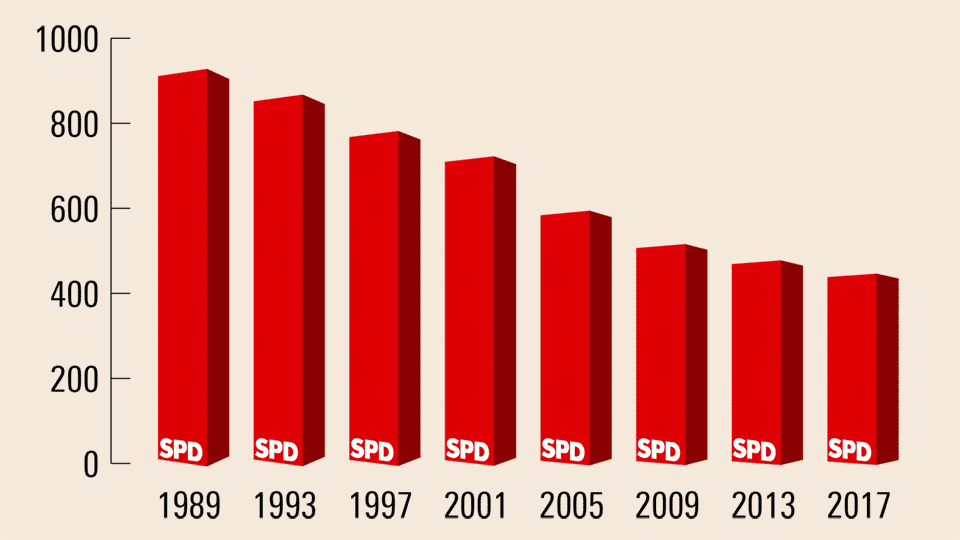

Mitte der 1970er Jahre hatte allein die SPD noch 1,022 Millionen Mitglieder. CDU und CSU kamen zusammen auf noch einmal so viele. Seitdem geht es mit den Volksparteien rapide bergab. Die Mitgliederzahl der SPD schrumpfte seither rasant und dümpelte Ende 2017 bei 440.000. Es geht weiter bergab. Daran ändern auch vorübergehende Zuwächse wie die der SPD als Folge der NoGroKo-Kampagne der Jungsozialisten nichts.

Das Heer der stillen Karteileichen

Wenn man bedenkt, dass selbst von den wenigen Mitgliedern eine nicht verlässlich bezifferbare Zahl reine Karteileichen sind, erlaubt das nur die Feststellung: Das politische Establishment der SPD hat den Status einer Mitgliederpartei und damit den besonderen Nimbus der einstigen Arbeiterpartei über Jahrzehnte hinweg gnadenlos versemmelt.

Anders als die bürgerlichen Parteien, in denen sich eher das gehobene Bürgertum locker zusammenschloss, war die alte SPD eine straff organisierte Arbeiterpartei, deren Mitglieder die Partei zum größten Teil auch finanzierten. Heute ist sie nur eine von mehreren bürgerlichen Allerweltsparteien.

Wie dramatisch die innere Auszehrung ist, zeigt die Situation der SPD: Selbst nach dem 2. Weltkrieg und den Jahren des Dritten Reichs, in denen sie ja verboten war, hatte die Partei 1949 noch 750.000 Mitglieder. Die Zahl wuchs bis 1976 sogar auf über eine Million und sank von da an ungebremst. Allein in den 20 Jahren von 1995 bis 2015 verlor die SPD rund 372.000 Mitglieder. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Zählt man das zusammen, so ergibt sich: Alle Parteien bringen es zusammen auf gerade mal rund um eine Million Mitglieder. Bei einer Bevölkerung von etwa 80 Millionen ist das ziemlich mickrig - erst recht, wenn man bedenkt, dass längst nicht alle Personen, die formal als Mitglieder geführt werden, auch tatsächlich in ihrer Partei aktiv sind. Im Gegenteil: Die überwiegende Mehrzahl ist passiv und nimmt am Parteileben selten, unregelmäßig oder überhaupt nicht teil.

Nach verschiedenen Untersuchungen beteiligen sich rund 40 Prozent aller Parteimitglieder niemals an irgendwelchen Parteiaktivitäten. Doch selbst unter den aktiven Mitgliedern wendet etwa die Hälfte weniger als fünf Stunden im Monat für die Parteiarbeit auf.

Die Organisationswirklichkeit der Parteien teilt sich dabei in zwei voneinander klar abgrenzbare Sphären: Eine Gruppe von Mitgliedern beteiligt sich in erster Linie im Rahmen ämterorientierter Aktivität, bringt sich in den Gremien ein und kandidiert für öffentliche Mandate und parteiinterne Ämter. Andere Mitglieder werden hingegen überwiegend durch gesellige Veranstaltungsformen angesprochen und sind nicht bereit, darüber hinaus Verantwortung zu übernehmen.

Auch die meisten "Aktiven" unter den SPD-Parteimitgliedern engagieren sich nicht politisch. Die Partei ist für die meisten eher so eine Art geselliger Verein. Sie besuchen Weihnachtsfeiern, Frühlingsfeste, Grillabende oder Jubiläumsveranstaltungen. Die Masse der Mitglieder (87 bzw. 77 Prozent) hat in den letzten fünf Jahren Versammlungen bzw. Feste und gesellige Veranstaltungen besucht. Beide Formen sind die wichtigsten Kanäle des Mitgliederengagements.

Auch die zusätzliche Geldspende ist für Mitglieder eine attraktive Beteiligungsform: Zwei Drittel (69 Prozent) haben ihre Partei in diesem Zeitraum über die gezahlten Mitgliedsbeiträge hinaus finanziell unterstützt.

Alle anderen Formen der Mitarbeit folgen mit deutlichem Abstand. Einen mittleren Zuspruch genießen Aktivitäten, bei denen die Mitglieder ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, wie das Kleben von Plakaten und die Verteilung von Flugblättern (56 Prozent) oder aber die Organisation der Parteiarbeit (55 Prozent).

Die Beteiligungsformen mit dem engsten Bezug zu politischen Entscheidungsprozessen schneiden wie in früheren Studien am schlechtesten ab: Für ein Amt in der Partei kandidierten in einem Zeitraum von fünf Jahren lediglich 42 Prozent, und nur noch jedes dritte Parteimitglied (33 Prozent) strebte in dieser Zeit ein öffentliches Amt an.

Fasst man die Ergebnisse einer Vielzahl von Untersuchungen zusammen, so lässt sich sagen, dass die Abgeordneten im Bundestag und in den Landtagen gerade mal so um die 300.000 bis maximal 500.000 Aktivisten der politischen Parteien repräsentieren. Auf jeden Fall also eine verschwindend kleine Minderheit. Sonderlich repräsentativ ist das nicht und unter allen Umständen meilenweit von jedem demokratischen Ideal entfernt.

Die Demokratietheorie versteht die politischen Parteien gern als das Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen der Politik und der Bevölkerung. In den Ortsvereinen nimmt der Staat sozusagen den Kontakt zu den Menschen "draußen im Lande" auf und rekrutiert seinen politischen Nachwuchs. Wenn das so sein sollte, hängt der Staat bestenfalls an einem dünnen Faden, der jederzeit in Gefahr ist zu zerreißen, zumal er immer dünner wird.

Das Monopol der Parteien bei der Rekrutierung der Politiker aus der Mitte ihrer Mitglieder wirft Fragen danach auf, wie die Kandidaten parteiintern überhaupt ausgewählt werden. Da die meisten Parteimitglieder inaktiv sind, entscheidet tatsächlich in jeder Partei eine kleine Gruppe von Funktionären und Aktivisten über alle Kandidaturen - wie auch jetzt im Jahr 2018 über den jüngsten Koalitionsvertrag mit der CDU/CSU.

Die Basis derjenigen, die de facto über die Mitglieder des Parlaments und alle anderen Amtsträger bestimmen, ist winzig. Es sind fast ohne Ausnahme Funktionäre, die entweder selbst Mitglied der politischen Kaste sind, danach streben, ihr künftig anzugehören oder aber Leute, die ihre aktive Zeit bereits hinter sich haben und in Parteisitzungen herumlungern, weil sie sich nicht allein betrinken mögen.

In ihren Parteien üben die Angehörigen der politischen Kaste starken Einfluss aus. Man kann sagen, dass die quantitativ kleine, aber sehr mächtige politische Kaste sich (parteispezifisch differenziert) gewissermaßen selbst reproduziert, und dass die "Macht der Parteien" im Wesentlichen von einer dünnen Schicht von Funktionären ausgeübt wird. Die 300.000 bis maximal 500.000 aktiven Parteimitglieder aller politischen Parteien "repräsentieren" das Millionenvolk der Bürger. Das läuft auf allerhöchstens ein Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung hinaus.

Es sind nur diese wenigen Leute, die Einfluss auf die Nominierung von Kandidaten für politische Wahlämter nehmen können. Und das Argument ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass dies eher eine Negativauslese ist.

Urwahlen als Akklamation für die Parteiführung

Alle Versuche, den nachhaltigen Niedergang aufzuhalten, scheitern kläglich, weil die Bürger inzwischen auch nichts mehr mit den politischen Parteien zu tun haben wollen. Die Bevölkerung verweigert ihnen die Gefolgschaft. Sie hat erkannt, dass die Nachteile der politischen Betätigung in entwickelten Demokratien den Aufwand nicht wert sind. Es besteht ein krasses Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Man kann seine Zeit einfach sinnvoller verbringen, als auf Parteiversammlungen herumzusitzen.

Seit einigen Jahren meinen die Parteiführungen, sie könnten den Niedergang ihrer Parteien noch mit alibistischen Scheinaktionen in direkter Demokratie aufhalten. Das endet in aller Regel in einem Karneval der Lächerlichkeit, weil die Parteiführungen nicht das geringste Interesse daran haben, wirklich demokratische Willensbildung in die politische Welt zu setzen. Was sie brauchen, ist etwas, das möglichst demokratisch aussieht, ansonsten aber den Gang der Dinge möglichst so belässt, wie er schon immer war.

So startete die SPD 2011 im thüringischen Landkreis Gotha einen Feldversuch mit Bürgerbeteiligung. Und der ging so: Alle Kandidaten für politische Ämter sollten durch Wahlen bestimmt werden, an denen sich auch Nichtmitglieder der Partei beteiligen durften. Die Menschen konnten vier Monate lang entscheiden, wer für die SPD als "Bürgerkandidat" bei der Landratswahl im Frühjahr 2012 antreten sollte. Das Ergebnis war niederschmetternd: Der "Sieger" bekam 14 von 18 abgegebenen Stimmen der insgesamt 120.000 Wahlberechtigten. Der "Feldversuch" war also eine einzige Blamage.

Die Parteien können noch so eindrucksvolle Verrenkungen machen: Die Leute gucken noch nicht mal richtig hin. Die Bevölkerung interessiert sich nicht länger dafür, wie die Kandidatinnen und Kandidaten der politischen Parteien aufgestellt werden. Sie trauen den Parteien sowieso nicht mehr. Und die von den Parteiführungen von oben verordnete "Urdemokratie" stellt noch nicht einmal eine ordentliche Karikatur von Demokratie dar. Eher schon eine Verhohnepipelung der Wähler.

Direkte Demokratie bedeutet nämlich überall dort, wo sie funktioniert, dass die Bürger an politischen Sachentscheidungen mitwirken und nicht über irgendwelche Personalien befinden. Einfach gesagt, geht es ja bei Personalentscheidungen im Wesentlichen darum, ob die Wähler den einen oder anderen Kandidaten sympathisch finden, ob sie ihn "mögen". Das ist politisch einigermaßen belanglos, weil bei der Entscheidung auch persönliche Eigenschaften des Kandidaten wie Aussehen, Ausstrahlung, nettes Lächeln, sympathisches Gesicht, Image et cetera eine Rolle spielen. Genau das ist der Grund, weshalb die SPD bei ihren Versuchen in "Urdemokratie" die Bürger immer nur bei Personalentscheidungen befragt.

Lächerlich sind auch die neuerdings vieldiskutierten Versuche, die Parteimitglieder zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung zu mobilisieren.

Man muss nur richtig rechnen

2011 wurden in Baden-Württemberg die SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag mit den Grünen befragt. Und immer wieder passiert das gleiche: Fast 25.000 Mitglieder gaben erst gar nicht ihre Stimme ab, 14.067 taten es, und von denen waren 12.795 dafür. Damit beteiligten sich an der überwiegend per Brief durchgeführten Befragung gerade mal 37 Prozent der SPD-Mitglieder im Land. 63 Prozent beteiligten sich nicht. Und der damalige SPD-Vorsitzende Niels Schmid vermeldete stolz: "Das sind rund 92 Prozent Zustimmung für den Koalitionsvertrag."

Für die Parteiführungen sind diese Persiflagen auf richtige Wahlen ein nützliches Instrument. Sie lassen sich nach Belieben instrumentalisieren. Es bedarf nur einfacher Rechenkunststücke, und schon kommt das Richtige dabei heraus. Erich Honecker hat auch so ähnlich gerechnet.

Man erkennt mit einem Schlag: Selbst erz- und urdemokratisch erscheinende Wahlen und Abstimmungen sind nichts weiter als plump irreführende Techniken zur Besetzung von Führungspositionen in den Händen der politischen Machtelite. Sie haben eine lediglich akklamatorische Funktion und dienen ausschließlich dazu, längst getroffenen Entscheidungen im Nachhinein auch noch den Segen der Mitglieder zu verleihen und ihnen ein demokratisches Mäntelchen umzuhängen. Aber mit demokratischer Willensbildung haben sie in Wahrheit nicht das Geringste zu tun. In den Händen der innerparteilichen Seilschaften sind selbst demokratische Formen der Willensbildung nichts als Instrumente der Manipulation.

Überdeutlich wurde das bei der bombastisch gefeierten "Urabstimmung" der SPD-Mitglieder über den Vertrag von 2013 zur großen Koalition. Da musste man sich wenigstens nicht mehr die Beteiligungszahlen schönrechnen. Die waren nämlich tatsächlich eindrucksvoll: Die Beteiligung betrug etwa 78 Prozent. 75,96 Prozent der gültigen Stimmen waren für den Koalitionsvertrag.

Worüber eigentlich stimmten die Genossen ab?

Über ein programmatisches Riesenpaket von 134 eng bedruckten DIN-A4-Seiten. Vielen Themen wie der Pkw-Maut hätten sie einzeln niemals zugestimmt. Doch über die einzelnen Themen durften sie ja gar nicht entscheiden. Im Vorfeld gab es nur eine von der Parteispitze geführte PR-Diskussion, in der die Pro-Position verteidigt wurde. Eine demokratische Diskussion fand gar nicht statt, nur eine gelenkte Diskussion; denn es war ja nichts als ein Akt der gelenkten Demokratie.

Wer gegen den Koalitionsvertrag oder einzelne seiner Positionen Bedenken äußern wollte, bekam kein Forum. Die Parteiführung allein führte die Diskussion. So ähnlich wurden "Diskussionen" mit den Genossen auch zu Zeiten des großen Führers Josef Stalin geführt. Nur mussten diejenigen, die auf der "falschen" Seite an der Diskussion teilnahmen, nicht gleich mit der Deportation nach Sibirien rechnen. Aber ansonsten hatte das Parteivolk nur die Wahl: Entweder seid ihr für das gesamte Paket oder dagegen. Etwas anderes gab es nicht.

Das war ein Vorgang wie der einer normalen Bundestagswahl und eben deshalb kein Element von direkter Demokratie, noch nicht einmal ein Spurenelement: Man wählt pauschal eine Partei - egal, was die hinterher entscheidet und ob man damit einverstanden ist - oder man lässt es sein. Friss' oder stirb'!

Nach demselben Muster wird auch der Mitgliederentscheid des Jahres 2018 ablaufen. Nur ist es diesmal ein Paket von sogar gleich 177 Druckseiten und noch mehr Einzelthemen, dem die SPD-Parteimitglieder pauschal zustimmen dürfen. Und natürlich sind darunter auch wieder sehr viele, denen sie nie und nimmer einzeln zustimmen würden. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Veranstaltung.

Die Genossen sollen den Entscheidungen der Parteiführung über Bausch und Bogen akklamieren. Sie sollen nicht wirklich eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, die sie in Wahrheit treffen sollen, geht nur darüber, wie unglaublich weise zuvor die Parteiführung verhandelt hat und über die grässlichen Folgen ihrer Entscheidung gegen die Koalition. Dann nämlich gäbe es Neuwahlen, und wie die ausgehen, mag sich kein Genosse wirklich ausmalen.

Wie viel anders läuft lebendige direkte Demokratie ab, wo die Wähler entscheiden, ob sie ein einzelnes konkretes Gesetz oder eine einzelne Verfassungsänderung akzeptieren oder eben auch nicht akzeptieren oder eine einzelne Gesetzesinitiative annehmen oder ablehnen? Nur eine konkrete, im Detail genau spezifizierte Entscheidung kann Gegenstand der direkten Demokratie sein. Nicht eine pauschale Ermächtigung.

Auch hier gewährt die SPD-Parteiführung ihren Mitgliedern großmütig das Recht, über die Entscheidung abzustimmen, die man in der Parteiführung längst getroffen hatte. Und da die Parteiführung sich dafür entschieden hatte, eine Koalition einzugehen, dank derer die SPD an der Bundesregierung beteiligt wurde, ist auch nicht damit zu rechnen, dass die SPD-Genossen sich dagegen aussprechen werden. Und die Parteiführung bekommt die Akklamation, die sie braucht, um sich anschließend lauthals rühmen zu können, sie habe wieder einmal "mehr Demokratie wagen" praktiziert. Tatsächlich hat sie nur ein lächerliches Schmierentheater inszeniert.

Es kommt sogar noch schlimmer; denn im Vorfeld der Abstimmung klopft die Parteiführung ihre Mitglieder mit dem Argument weich: Wenn ihr nicht der Führung zustimmt, dann ruiniert ihr die Partei und macht sie politikunfähig. Dann drohen Neuwahlen, und die SPD könnte noch weniger Stimmen bekommen als in der Bundestagswahl von 2017 und wäre auf Jahre hinaus von der Regierung ausgeschlossen, wenn nicht gar dem Untergang anheimgefallen. Auch das sollte man sich mit großer Achtsamkeit durch den Kopf gehen lassen: Da drohen angebliche Demokraten ihrem Parteivolk mit demokratischen Wahlen.

Die Abstimmung ist eine reine Alibiveranstaltung. Die Parteiführung hat im Vorfeld längst die Stimmung unter den Mitgliedern ausgelotet und weiß ziemlich genau, wie das Kasperletheater ausgehen wird. Sie stellt ihre Parteigenossen erpresserisch vor die Alternative: Entweder folgt ihr uns oder der Untergang kommt. Lebendige, gelebte Demokratie geht nun einmal von unten nach oben und nicht in umgekehrt. Von oben nach unten geht nur eine billige Scharade, die dem blöden Parteivolk in Form einer Demokratie-Pantomime vorgegaukelt wird.

Niemand hat das mit größerer Klarheit zum Ausdruck gebracht als der damalige Chef der Eurogruppe und heutige Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, als er in einem seltenen Moment der Offenheit das blasierte Politikverständnis der Parlamentarier in repräsentativen Demokratien erläuterte: "Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt." Die breite Bevölkerung oder gar der demokratische Souverän kommt in dem Kalkül noch nicht einmal am Rande vor.

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-3969107

Copyright © 2018 Heise Medien