Neues von der Kernfusion

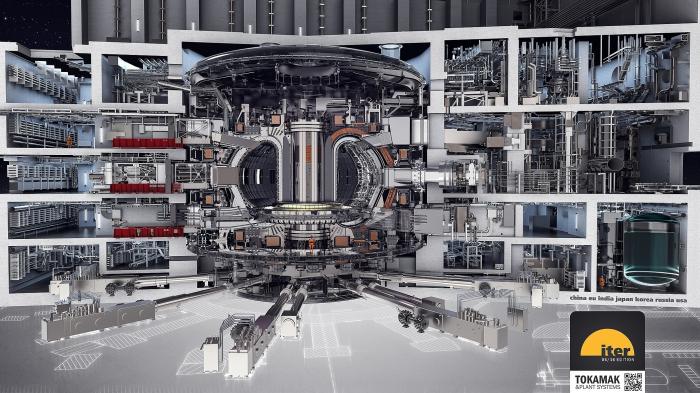

Darstellung von ITER Tokamak. Bild: Oak Ridge National Laboratory/CC BY-SA-2.0

Wird ein weiteres altes Heilsversprechen der Wissenschaft schon bald Realität?

Die "Fridays for Future"-Demonstrationen erreichen immer neue Höhepunkte, die Große Koalition in Deutschland beschließt ein Multi-Milliarden-Klimapaket, und auf dem globalen Klimagipfel in New York profilieren sich Regierungsvertreter und Vorstandschefs multinationaler Konzerne mit ihren PR-Strategen neuerdings als wohlmeinende Klimaschützer. Es scheint, dass die Frage unserer zukünftigen Energieerzeugung und ihre schädlichen Ausstöße endlich auch im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung angekommen sind.

Und just zu dieser Zeit, noch ohne, dass dies eine große öffentliche Aufmerksamkeit erhält, machen die Wissenschaftler auf einem Gebiet Fortschritte, das die Probleme der globalen Energieversorgung ein für alle Mal lösen könnte: die friedliche Nutzung der Kernfusion. Dabei geht es um nichts weniger als den Traum, unbegrenzte, saubere und sichere Energie aus der thermonuklearen Fusion von Atomkernen einzulösen, dieselbe, die unsere Sonne und die Sterne antreibt.

Die Geschichte der Kernfusionsforschung ist bereits 80 Jahre alt. Seit den 1930er Jahren wissen Physiker, dass unter sehr hohem Druck und hoher Temperatur Wasserstoffkerne zu Helium-Atomkernen verschmelzen - und, dass es dieser Mechanismus (sowie die Fusion größere Atomkerne) ist, der es der Sonne ermöglicht, ihre enormen Mengen an Energie zu erzeugen. Die bei diesem Prozess freiwerdenden Energiemengen sind weitaus höher als beim bereits seit mehr als 60 Jahren in Kernkraftwerken verwendeten umgekehrten Vorgang, bei dem schwere Atomkerne gespalten werden.

Der Grund für den Energiegewinn liegt darin, dass bei der Fusion von leichten Atomkernen ein klein wenig Masse verloren geht. Dieser Massendefekt manifestiert sich direkt in der (kinetischen) Energie der erzeugten Teilchen. Nach Einsteins berühmter Formel E=mc² ist diese Energie selbst bei der geringen Menge an verloren gegangener Masse enorm: Denn diese Masse (m) wird mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit (c²) multipliziert.

Bereits in den frühen 1940er Jahren entwickelten der amerikanische Forscher (und spätere Vater der Wasserstoffbombe) Edward Teller und der Italiener Enrico Fermi (der 1941 auch die erste kontrollierte Kernspaltung durchgeführt hat) erste Ideen zur Stromerzeugung durch kontrollierte Kernfusion. Ihr Grundkonzept ist bis heute die Basis für die Kernfusionsforscher: Ein Deuterium-Tritium-Plasma (Deuterium und Tritium sind Isotope des Wasserstoff, d.h. ein Proton zusammen mit einem bzw. zwei Neutronen) wird in einer Art Mikrowelle auf mehrere Millionen Grad erhitzt und dann mithilfe eines Magnetfelds eingeschlossen und kontrolliert (ein solches Plasma besteht aus geladenen Teilchen und lässt sich daher über Magnetfelder steuern). Ab einer Temperatur von ca. 100 Millionen Grad zündet das Gemisch und setzt die Fusionsenergie frei (wobei die konkrete Zündungstemperatur von der Teilchendichte des Plasmas abhängig ist).

In Anbetracht der praktisch unbegrenzten Möglichkeiten der Kernfusion ist es schwer, nicht ins Schwärmen zu geraten. Die aus der thermonuklearen Fusion abgegebene Energie ist sicher, kohlenstofffrei und ihre Ausgangsprodukte sind reichlich vorhanden. Der Primärbrennstoff - in der einfachsten Version Wasserstoffisotope - befindet sich im normalen Meerwasser. Ein Kilogramm davon reicht aus, um eine ganze Stadt sehr lange mit Energie zu versorgen. Ein funktionierender Reaktor würde nur fünf Kilogramm Wasserstoff benötigen, um das Energieäquivalent von 18.750 Tonnen Kohle, 56.000 Barrel Öl oder die jährliche Energiemenge von 755 Hektar Sonnenkollektoren zu erzeugen.

Technologische Herausforderung

Leider ist ein 100 Millionen Grad heißes Gemisch von Wasserstoffkernen derart schwierig zu kontrollieren, dass ein altbekannter Witz unter Physikern lautet, dass Kernfusion die meistversprechende Technologie der Zukunft ist - und dies auch ewig bleiben werde. Denn das ultra-heiße Plasma muss in Schach gehalten werden, da es bei Berührung mit der "äußeren Welt" (z.B. den Behälterwänden) sofort wieder abkühlt, womit im gleichen Moment die Fusion unterbrochen wird. Dazu entwickeln Forscher und Ingenieure enorm starke Magnetfelder. Doch diese sowohl in hoher Leistung als auch großer Präzision aufrecht zu erhalten, ist die technologische Herausforderung, die gemeistert werden muss und an der Top-Wissenschaftler in aller Welt bereits seit Jahrzehnten arbeiten. Bisher tun sie das mit mäßigem Erfolg - dafür mit aber umso höheren Kosten.

Mit projizierten Gesamtkosten von über 20 Milliarden Euro und von einigen Experten sogar geschätzten 60 Milliarden Euro soll der von einem internationalen Konsortium finanzierte Versuchsreaktor ITER im französischen Cadarache ab 2030 mit ersten Ergebnissen aufwarten (es ist das mit Abstand teuerste Experiment der Wissenschaftsgeschichte). Frühestens ab 2040 wird mit einem nennenswerten Netto-Strom-Output gerechnet.

Dabei haben die Plasma- und Kernfusionsforscher bei all den Kosten und dem langen Zeitraum, die ihr Experiment veranschlagt, ein Problem noch überhaupt nicht auf ihrem Schirm. Die Deuterium-Tritium-Fusionsreaktion produziert Neutronen mit der sehr hohen Energie von 14.1 MeV. Da sie elektrisch neutral sind und daher nicht von Magnetfeldern beeinflusst werden, treffen diese Neutronen in großer Zahl und hoher Geschwindigkeit frontal auf das Mantelmaterial des Reaktors, was enorme Schäden an diesem verursacht. Bereits nach ein bis zwei Jahren muss der Mantel daher ausgetauscht werden, was die Betriebskosten eines Fusionsreaktors schnell in nicht-akzeptable Höhen treiben würde.

Zudem werden durch die Neutronen-Bombardierung im Mantelmaterial radioaktive Nuklide gebildet, was radioaktive Abfälle entstehen lässt und damit die Entsorgung des Mantels noch einmal teuer macht. So wird längst der Ruf nach einer Alternative für die Deuterium-Tritium Reaktion laut, die dieses Problem nicht hat. Der nächstmögliche Kandidat ist die Bor-Proton Reaktion. Sie ist "sauber", denn aus ihr entstehen drei Heliumkerne, die keine größeren Einflüsse auf ihre Umgebung haben. Ihr Problem: Sie benötigt ca. 30-mal höhere Plasmatemperaturen, um zu zünden!

Erforschung von alternativen Wegen

Neben dem mit massiven öffentlichen Geldern geförderten Mammutprojekt haben sich unterdessen auch einige privat finanzierte Unternehmen der Fusionsforschung verschrieben. Sie gehen dabei allerdings andere Wege als die ITER-Forscher. Mit alternativen und sehr viel kleineren Reaktortechnologien wollen sie bereits in den nächsten Jahren Strom aus Fusion gewinnen, und damit weit früher als ITER. Hier bahnt sich ein öffentlich-privater Wettlauf um die beste Lösung für die Fusionstechnologie an. Wie fruchtbar ein solcher Wettlauf sein kann und wie beschleunigend er wirken kann, hat uns vor fast 20 Jahren das Beispiel des Human-Genom-Projekts gezeigt.

Statt wie mittelalterliche Scholastiker auf den einen einzig wahren (und sehr teuren) Weg zu setzen (großräumiges Plasma, das mit gigantischen supraleitenden Magneten zusammengehalten wird), zeigen sich diese Unternehmen sehr viel flexibler auf ihrem Weg, den Jackpot eines funktionsfähigen Reaktors zu gewinnen. Sie gehen dabei einer ganzen Vielzahl verschiedener Ideen nach, um daraus einen funktionierenden Weg zu finden. Sie setzen darauf, dass sich die Fehler und unüberwindlichen Hindernisse in diesen Ideen sehr viel schneller finden lassen als in ein paar Jahrzehnten und bevor Milliarden von Dollar verbrannt worden sind.

So könnte sich im Dickicht der Probleme, ein ultraheißes Plasma zusammenzuhalten, vielleicht schon bald ein gangbarer Weg aufzeigen. Und tatsächlich haben diese privaten Unternehmen mit ein paar zahlungskräftigen Investoren im Rücken in den letzten Monaten und Jahren beachtliche Fortschritte gemacht, die in der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt blieben.

Es gibt für die Physiker und Ingenieure eine ganze Reihe verschiedener Möglichkeiten, um zum Ziel einer kontrollierten Kernfusion zu gelangen. Im Wesentlichen kommt es dabei auf drei Variablen an: die Temperatur (bzw. Geschwindigkeit oder Energie der Teilchen im Plasma), die Dichte des Plasmas (Anzahl der Teilchen pro Volumen) und die Einschlusszeit (wie lange das Plasma zusammen bleibt). Ab einer kritischen Temperatur, die notwendig ist, damit die positiv geladenen Atomkerne die elektrische Abstoßungskraft überwinden können (bei der Deuterium-Tritium Reaktion die erwähnten 100 Millionen Grad), ist dann nur noch das Produkt von Dichte und Einschlusszeit wichtig.

Nach einer Daumenregel muss ihr Produkt größer als 1014 Sekunden pro Kubikzentimeter sein. Dabei ist es unwesentlich, ob die Dichte niedrig ist und die Einschlusszeit hoch (wie bei ITER, wo die langen Einschlusszeiten viel Aufwand - und damit Kosten - bedeuten) oder die Einschlusszeit sehr kurz und dafür die Dichte sehr hoch (wie bei LIFE - Laser Inertial Fusion Energy - einem anderen mit öffentlichen Geldsummen finanzierten Projekt, das unterdessen erfolglos beendet wurde: hier sollten die sehr hohen Dichten mit starken Laserpulsen erreicht werden).

Tatsächlich liegt in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen, d.h. im Bereich mittlerer Einschlusszeiten und mittlerer Dichten, eine sehr große Spielwiese, die von den öffentlich finanzierten Projekten bisher weitestgehend leergelassen wurde. Doch nach Ansichten vieler Plasmaphysiker bieten sich gerade hier die aussichtsreichsten Möglichkeiten für eine kontrollierte Kernfusionsreaktion.

Klar ist allen Beteiligten: Der Weg zu einem funktionsfähigen Fusionsreaktor führt nicht über grundlegend unbekannte Physik. Vielmehr ist er primär eine Frage guter ingenieurtechnischer Arbeit. Und gerade hier haben die privaten Firmen in den letzten paar Jahren bedeutende, ja vielleicht sogar entscheidende Fortschritte gemacht. Davon konnte sich der Autor dieser Zeilen kürzlich bei einem Besuch bei einer dieser Firmen persönlich überzeugen.

Zunächst lesen sich diese Fortschritte als eher unspektakulär: Die Eigenschaften des Plasmas, die die Einschlusszeiten bestimmen (die so genannten "containment-Parameter") erweisen sich bei höheren Temperaturen als günstiger als bei niedrigen Temperaturen! Genau diese Erkenntnis könnte sich jedoch als entscheidend auf dem Weg zu einem funktionsfähigen - und kommerziell realisierbaren - Fusionsreaktor erweisen. Denn klar ist: Aufgrund der beschriebenen Probleme mit den dabei entstehenden schnellen Neutronen wird die Deuterium-Tritium Reaktion höchstwahrscheinlich nie kommerziell nutzbare Fusionsenergie liefern. So brauchen wir zuletzt die viel höheren Temperaturen beispielsweise der Bor-Proton-Reaktion.

Dass die privaten Formen auf ihrem Weg auf renditehungriges Risikokapital angewiesen sind, könnte sich als ein entscheidender Vorteil erweisen. Denn diese Firmen können es sich schlicht nicht leisten, sich großen (d.h. teuren), langfristigen und komplett ungetesteten Projektplänen hinzuwenden (bei denen dazu noch ein wesentliches Problem ausgeklammert bleibt). Vielmehr müssen sie immer wieder neu entscheiden und vor ihren Aktionären rechtfertigen, welche nächsten Schritte sie unternehmen. In Anbetracht der beschriebenen Natur der Probleme bei der Fusionstechnologie könnte sich eine solch pragmatische Vorgehensweise als weitaus angemessener erweisen, als das Wetten auf eine einzige grandiose Idee.

Kommerziell verfügbare Fusionstechnologie, stände sie uns eines Tages tatsächlich zur Verfügung, würde einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel bedeuten. Wären wir tatsächlich in der Lage, Energie wie die Sonne zu produzieren und uns damit Zugang zur effizientesten, sichersten und umweltfreundlichsten Energieform, die die Natur bietet zu verschaffen, so wäre dies sicher nicht nur ein weiterer großer technologischer Fortschritt, sondern vielmehr ein zivilisatorischer Sprung, der gleichzusetzen wäre mit der Erfindung der Dampfmaschine, die uns vor 250 Jahren die Energie gab, unsere Gesellschaft komplett umzukrempeln.

Der Beitrag von Lars Jaeger erschien zuerst auf seiner Website larsjaeger.ch. Jaeger ist ein schweizerisch-deutscher Unternehmer, Wissenschaftler, Schriftsteller, Finanztheoretiker und alternativer Investmentmanager. Er studierte Physik und Philosophie an der Universität Bonn in Deutschland und der École Polytechnique. Seinen Doktortitel in theoretischer Physik erwarb er in Studien am Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden, wo er auch Post-Doc-Studien unternahm. Zuletzt ist von ihm das Buch "Mehr Zukunft wagen! Wie wir alle vom Fortschritt profitieren" erschienen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.