Deutsche Forscher veröffentlichen ersten 3D-Atlas des menschlichen Gehirns

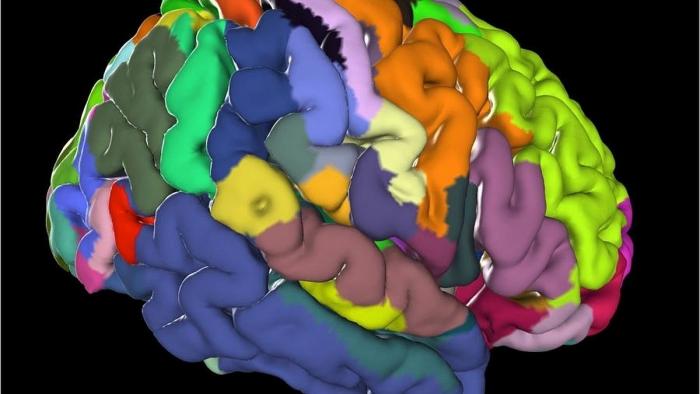

Bild: Forschungszentrum Jülich / Katrin Amunts

- Deutsche Forscher veröffentlichen ersten 3D-Atlas des menschlichen Gehirns

- Jedes Gehirn ist individuell

- Hirnforschung in den Medien

- Auf einer Seite lesen

Ein Gespräch mit der Spitzenforscherin Katrin Amunts über Erkenntnisfortschritte, Herausforderungen der KI und ein gesundes Gehirn

Falls es einen Moment in meinem Leben gab, in dem ich bereute, nicht Medizin studiert zu haben, dann wahrscheinlich diesen: Katrin Amunts, Direktorin des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin (INM-1) am Forschungszentrum Jülich und Professorin für Hirnforschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, hielt in meiner Zeit als Doktorand am Universitätsklinikum Bonn einen Gastvortrag über Neuroanatomie. Wie sie über die Windungen (lateinisch Gyri) und Furchen (Sulci) der Großhirnrinde referierte, verkörperte sie förmlich die Faszination für ihr Fach, wie ich sie sonst allenfalls bei meinem jahrelangen Ko-Blogger, dem Frankfurter Anatomen Helmut Wicht, erlebt habe.

Neben zahlreichen anderen wissenschaftlichen Funktionen, auch beim Human Brain Project, war Frau Amunts von April 2012 bis April 2020 Mitglied des Deutschen Ethikrats. Im August veröffentlichte sie mit, unter anderem, ihrem langjährigen und kürzlich leider verstorbenen Mentor Professor Karl Zilles in Science das Ergebnis von einem Vierteljahrhundert Forschung: den "Jülich Brain" genannten 3D-Atlas des menschlichen Gehirns.

In bisher ungekannter Genauigkeit kann jetzt jeder die rund 180 verschiedenen Regionen der menschlichen Großhirnrinde online nachschlagen. Da die mikroskopische Kartierung eines einzigen Gebiets rund ein Arbeitsjahr kostet, stecken darin etwa 200 Arbeitsjahre. Für die Zukunft der Hirnforschung ist insbesondere von Bedeutung, dass sich damit individuelle Unterschiede zwischen uns Menschen genauer quantifizieren lassen.

Frau Professorin Amunts, von wie vielen menschlichen Gehirnen haben Sie in Ihrem Leben schon Gewebe gesehen?

Katrin Amunts: Es waren sicher weit über hundert.

Und was faszinierte Sie so sehr an der Neuroanatomie?

Katrin Amunts: Ich interessierte mich von Anfang an für die Zytoarchitektur, also das Aussehen und die Verteilung der Nervenzellen in unserem Gehirn. Diese Ordnung auf der Ebene einzelner Zellen in Schichten und Säulen der Großhirnrinde erlaubt Aussagen über deren Funktion, auch bei Erkrankungen. Und das alles hängt natürlich mit den kognitiven Funktionen zusammen, unserem Denken, Fühlen und Verhalten.

Von den rund 86 Milliarden einzelnen Nervenzellen unseres Gehirns hin zu den psychischen Funktionen ist es aber doch ein weiter Weg.

Katrin Amunts: Mein Interesse kam und kommt schon auch von der psychologischen Seite, also den gerade von Ihnen genannten Fähigkeiten. Zwischen diesen und den Milliarden einzelnen Zellen liegen die neurophysiologischen Funktionen, beispielsweise die Aktivitäten großer Zellnetzwerke. Die Ästhetik und Ordnung der Zellen im Gehirn faszinierten mich schon immer.

Das Verständnis dieser Strukturen läuft aber ins Leere, wenn man nicht versteht, wofür das Gehirn als Ganzes da ist. Denken Sie zum Beispiel an einen Patienten, bei dem durch einen Schlaganfall das Sprachzentrum geschädigt ist und der nicht mehr richtig sprechen kann oder das eine oder andere nicht versteht. Wie genau hängt das damit zusammen, welche konkreten Hirnareale und deren Verbindungen beschädigt wurden und lassen sich daraus eine bessere Therapie und Rehabilitationsmaßnahmen ableiten?

Aufgabe für Mensch oder KI?

Im "Jülich Brain" steckt ein unvorstellbarer Arbeitsaufwand. Wie stark lässt sich die Identifikation der Nervenzellen und Gehirngebiete automatisieren? Haben KI-Algorithmen hier vielleicht zu einem Durchbruch geführt?

Katrin Amunts: Künstliche Intelligenz wird tatsächlich immer wichtiger. Wir arbeiteten bisher mit einer Kombination verschiedener statistischer Verfahren und der Bildverarbeitung, um die Grenze zwischen Gehirnarealen reproduzierbar zu bestimmen. Das würden wir gerne noch weiter objektivieren, also noch unabhängiger von der Expertise des einzelnen Wissenschaftlers machen, und wir wollen den zeitlichen Aufwand der Kartierungen deutlich senken.

Es stellte sich aber heraus, dass man das nicht voll automatisieren kann. Das hängt vor allem auch mit dem Unterschied der menschlichen Gehirne voneinander zusammen: Zwar hat jeder von uns beispielsweise bestimmte motorische Areale für die Kontrolle von Bewegungen oder visuelle Areale fürs Sehen. Die Architektur der Zellen in diesen Arealen, also ihre genaue Anordnung, kann sich von Mensch zu Mensch aber sehr stark unterscheiden. Darum müssen wir uns jedes einzelne Gehirn und darin jedes einzelne Gebiet selbst ganz genau anschauen.

Neuronale Netze lernen bestimmte Parameter, ähnlich wie das auch in einem echten Gehirn passiert. Interessanterweise kommen diese Netze schließlich zu ähnlichen Kategorien, wie diejenigen, mit denen wir Gehirnareale voneinander unterscheiden. Als Forscher wollen wir aber auch besser verstehen, was so ein Neuronales Netz genau tut. Doch da stehen wir noch am Anfang.

Sie sagten gerade "objektiv". Aber führt so ein KI-Algorithmus nicht schlicht die Anweisungen aus, die ihm ein Mensch einprogrammiert?

Katrin Amunts: Wir geben keine festen Kriterien vor, sondern trainieren ein Neuronales Netz mit Test-Datensätzen, in denen wir die Gehirnareale bereits kartiert haben. Danach nimmt das Netz die Unterscheidung selbstständig vor. Das ist eine andere Art der Analyse als die, die wir vorher hatten. Und diese führt übrigens zu neuen Forschungsfragen: Unsere Gehirne mit ihren natürlichen Neuronalen Netze haben Strukturen, um beispielsweise Kanten und Texturen zu erkennen. Lösen künstliche Neuronale Netze das auf ähnliche Weise, wenn sie letztlich zu denselben Ergebnissen kommen?