Die Bundeswehr auf Personalsuche

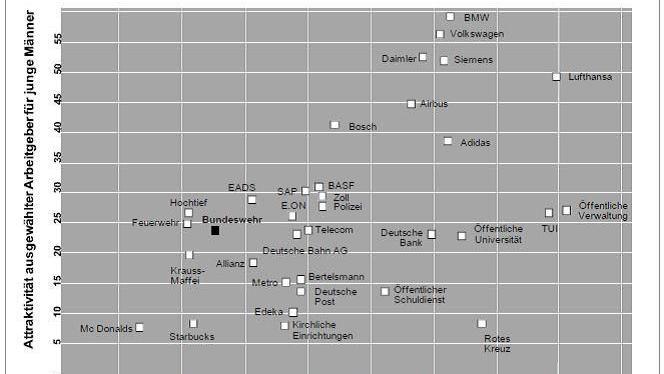

Attraktivität ausgewählter Arbeitgeber im Vergleich. Bild: Hentschel 2014, S. 48

Eine Organisation im Umbruch auf der Suche nach Arbeitgeberattraktivität

Seit Beginn der Neuausrichtung und der im Zuge dessen vorgenommenen Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 ist die Bundeswehr sehr darum bemüht, ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern, um das erforderliche Personal akquirieren zu können. Dies gelingt jedoch nur bedingt. Der Artikel setzt sich daher kritisch mit bundeswehrseitigen Attraktivitätsbemühungen auseinander und gibt Hinweise zur zielgerichteten Nachsteuerung.

Neuausrichtung und Probleme bei der Personalgewinnung

Die Bundeswehr befindet sich seit dem Jahr 2011 in ihrer bislang größten Strukturreform, deklariert als Neuausrichtung, die sowohl den militärischen (Streitkräfte) als auch den zivilen Bereich (Bundeswehrverwaltung) der Organisation umfasst. Als zentrale Maßnahmen dieser Neuausrichtung können die Festlegung eines Fähigkeitsprofils, die Veränderung der Organisationsstruktur, die Reduzierung des Personalumfangs, Standortverkleinerungen bzw. -schließungen und die Aussetzung der Wehrpflicht angesehen werden (vgl. BMVg 2013), wobei Letzteres ohne Zweifel die einschneidendste Maßnahme darstellt.

Auch nach vollzogener Neuausrichtung, die grob 2017 abgeschlossen sein soll, wird die Bundeswehr zu den größten Arbeitgebern Deutschlands gehören. So sind für die Streitkräfte 185.000 Soldatinnen und Soldaten und für die Bundeswehrverwaltung 55.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen (vgl. BMVg 2013, S. 88), wobei angesichts einer veränderten weltpolitischen Sicherheitslage vereinzelt auch eine Erhöhung der Personalstärke ins Gespräch gebracht wird. Im Unterschied zu anderen (großen) Arbeitgebern hat die Bundeswehr jedoch einen sehr hohen jährlichen Personalbedarf, der vor allem auf die Streitkräfte zurückzuführen ist. Hier werden zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft aktuell jährlich rund 20.000 qualifizierte junge Männer und Frauen benötigt (Michler 2016).

Bis zur Aussetzung der Wehrpflicht am 01. Juli 2011 war die Bundeswehr noch in der komfortablen Position, einen Teil des für die Streitkräfte erforderlichen Personals per Gesetz "zwangsrekrutieren" zu können. Teilweise entstammte über die Hälfte der Berufs- und Zeitsoldaten dem Kreis der Wehrdienst Leistenden. Allerdings gelang es bereits zu Zeiten der Wehrpflicht nicht immer, den jährlichen Bedarf an Soldaten zu decken (vgl. Fölsing/Scherm 2012, S. 58).

Nach dem Wegfall des "Rekrutierungsinstruments Wehrpflicht" steht die Bundeswehr bei der Personalgewinnung vollends in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern. Seither gelingt es ihr nur bedingt, das erforderliche Personal zu akquirieren. So konnte beispielsweise der jährliche Bedarf an Neueinstellungen von "Soldaten auf Zeit" im Jahr 2013 lediglich zu 87 Prozent gedeckt werden (vgl. Bonk 2014). Knapp 80 Prozent der Führungskräfte der Bundeswehr aus den mittleren und höheren Hierarchieebenen sind der Ansicht, dass die Qualität des Nachwuchses in allen Laufbahnen der Bundeswehr seit der Aussetzung der Wehrpflicht (stark) abgenommen hat, und mehr als vier Fünftel glauben, dass die Qualität des Nachwuchses zukünftig weiter (stark) abnehmen wird (vgl. Strohmeier/John 2013, S. 11, 41-42).

Im Jahr 2014 wurden 89 Prozent der SoldatInnen, die Ärzte zuvor als untauglich eingestuft hatten, nach Ausnahmeanträgen doch noch eingestellt (vgl. Duchateau/Grabitz/Röhn 2016). Von Mitte 2011 bis Januar 2015 wurden 39.000 Einplanungen für freiwillig Wehrdienst Leistende (FWDL) bei 65.000 Bewerbungen vorgenommen, was einer äußerst geringen Quote von 1,67:1 entspricht (vgl. Presse- und Informationsstab BMVg 2015). Die Bewerberquote in den übrigen Laufbahnen ist ebenfalls nicht besonders gut bzw. bedenklich (ca. 5:1 für Offiziere, 3:1 für Unteroffiziere und 2:1 für Mannschaften) (vgl. z. B. Knauß 2014).

In den Streitkräften sind aktuell (Stand Dezember 2015) lediglich rund 177.000 der vorgesehenen 185.000 Stellen besetzt (vgl. Bartels 2016, S. 18). Und der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages konstatiert in seinem aktuellen Bericht: "Die Bundeswehr hat trotz intensiver Anstrengungen bei der Personalgewinnung erhebliche bis alarmierende Personalprobleme in einigen Verwendungsbereichen und Laufbahnen" (Bartels 2016, S. 19).

Kritische Betrachtung bundeswehrseitiger Attraktivitätsbemühungen und Nachsteuerungsmöglichkeiten

Die Bundeswehr hat erkannt, dass sie im Wettbewerb um qualifiziertes Personal, der sich aufgrund der absehbaren demografischen Entwicklung zukünftig noch deutlich verschärfen wird, nur bestehen kann, wenn sie als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird. Sie ist daher bemüht, ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Dass diese Bemühungen bislang noch keine durchschlagende Wirkung entfalten, zeigen jedoch die Fakten. Im Folgenden werden daher einige in diesem Zusammenhang wichtige Aspekte einer kritischen Betrachtung unterzogen und Nachsteuerungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Arbeitgeberattraktivität: Begriff und Einflussfaktoren

Zunächst soll jedoch kurz erläutert werden, was unter Arbeitgeberattraktivität zu verstehen ist und von welchen Faktoren sie beeinflusst wird.

Eine in der Literatur inzwischen weit verbreitete Definition, die allerdings nur auf externe bzw. potenzielle Mitarbeiter fokussiert, stammt von Berthon et al. (2005), die Arbeitgeberattraktivität als "the envisioned benefits that a potential employee sees in working for a specific organization" (S. 156) ansehen. Demnach spiegelt die Arbeitgeberattraktivität die positiven Assoziationen bzw. Nutzenmerkmale wider, die ein potenzieller Arbeitnehmer mit einer Organisation als Arbeitgeber verbindet. Und je positiver diese Assoziationen bzw. Nutzenmerkmale sind, desto attraktiver ist der Arbeitgeber (vgl. Bruhn et al. 2013, S. 65). Es finden sich aber auch breitere Definitionen. Nach Huf (2007) beispielsweise bringt die Arbeitgeberattraktivität einer Organisation zum Ausdruck, "in welchem Ausmaß die organisationale Mitgliedschaft für potenzielle und aktuelle Mitarbeiter als wünschenswert erachtet wird" (S. 58).

Die Frage, von welchen Faktoren die Arbeitgeberattraktivität beeinflusst wird, ist seit langem Gegenstand wissenschaftlicher Forschung (vgl. z. B. Bruhn et al. 2013, S. 65). Im Wesentlichen lassen sich drei Arten von Einflussfaktoren identifizieren: Vorerfahrungen mit der Organisationen (z. B. Produkte/Services; Mundpropaganda), organisationale Rekrutierungspraktiken (z. B. indirekte/direkte Ansprache; Umgang mit Bewerbern) und organisationale Charakteristika (z. B. Arbeitsinhalte; Führungsverhalten, Karrieremöglichkeiten).

Attraktivitätsindex Bundeswehr

Die seitens der Bundeswehr betriebene Forschung zur Arbeitgeberattraktivität wird seit 2011 stark von einem eigens dafür entwickelten Index geprägt, dem sogenannten Attraktivitätsindex Bundeswehr. Dieser Index dient der Bundeswehr als Instrument zur Messung der Attraktivität des Arbeitgebers Bundeswehr bei externen und internen Zielgruppen und als Basis für Empfehlungen für Attraktivitätsmaßnahmen (vgl. Bulmahn 2012, S. 20-21; Höfig 2014, S. 249-250).

Ob die auf Basis dieses Index gegebenen Empfehlungen und die daraus abgeleiteten Attraktivitätsmaßnahmen der Komplexität der Thematik in hinreichendem Maße gerecht werden, ist allerdings zu hinterfragen. So orientiert sich der Index beispielsweise konzeptionell an der vielfach kritisierten Motivationstheorie von Clayton P. Alderfer (1972) (vgl. Bulmahn 2012, S. 4). Auch ist in der Literatur bislang keine nennenswerte kritische Reflexion des Index zu finden.

Gerade weil dieser Index innerhalb der Bundeswehr eine große Rolle spielt, sollte er zwingend einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Zu klärende Fragen wären dann beispielsweise: Misst der Index wirklich das, was er vorgibt zu messen, nämlich Arbeitgeberattraktivität? Ist es in diesem Zusammenhang zielführend, sich konzeptionell an die ERG-Theorie von Alderfer anzulehnen? Was sagen ein Gesamtindexwert von 11,9 oder ein Bereichsindexwert "Existenzielle Bedürfnisse" von 0,7 bei einem Wertebereich von -100 bis +100 (vgl. Bulmahn 2012, S. 1) eigentlich aus und welche brauchbaren Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen? Etc.

Verkennen realer Gegebenheiten

Des Weiteren deutet einiges darauf hin, dass organisationale Gegebenheiten von Teilen der Bundeswehrführung bzw. des Spitzenpersonals nicht wahrgenommen oder schlicht verkannt werden. So erscheint beispielsweise fraglich, ob es tatsächlich gelingen kann, die Bundeswehr binnen kürzester Zeit zu einem der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands zu machen - erklärtes Ziel Ursula von der Leyens (CDU; seit Dezember 2013 Bundesverteidigungsministerin) - , zumal sie von potenziellen Bewerbern in jüngster Vergangenheit im Vergleich mit anderen großen Arbeitgebern bzw. direkten Arbeitsmarktkonkurrenten (Zoll, Polizei) nicht als attraktiv bzw. weniger attraktiv wahrgenommen wurde (vgl. Abb. 1) und der Wehrbeauftragte in seinem aktuellen Bericht zu dem Ergebnis kommt: "Die Bundeswehr hat von allem zu wenig" (Bartels 2016, S. 10).

Auch erscheint bedenklich, den Frauenanteil in den Streitkräften auf 20 Prozent anheben zu wollen und damit nahezu zu verdoppeln (vgl. O. V. 2015), wenn organisationsintern eine deutliche Eintrübung des Integrationsklimas zu konstatieren ist. Beispielsweise räumen 62 Prozent der männlichen Soldaten Frauen bessere Karrierechancen ein; 51 Prozent der männlichen Soldaten sind der Ansicht, dass Frauen zu positiv bewertet werden (vgl. Kümmel 2014, S. 5-6).

Ein Nicht-Wahrhaben-Wollen bzw. Verkennen organisationaler Gegebenheiten führt in der Attraktivitätsproblematik nicht weiter; es gilt, realistisch zu bleiben. So ist das Ansinnen, die Bundeswehr zu einem der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands machen zu wollen, zwar löblich. Es wirkt jedoch nicht zuletzt wegen der massiven Ausrüstungsmängel ("von allem zu wenig"), die sich natürlich im militärischen Alltag, z. B. in den Arbeitsinhalten, niederschlagen, geradezu grotesk (vgl. auch Jungholt/Maisch 2015). Auch das Festhalten an einer Frauenquote kann nicht als zielführend angesehen werden. So ist aus der Forschung bekannt, dass Gerechtigkeitsempfindungen maßgeblichen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit, die Arbeitsleistung und das Commitment von Beschäftigten haben (vgl. Colquitt et al. 2001) und auch die Arbeitgeberattraktivität beeinflussen. Dem bei einer Vielzahl männlicher Soldaten entstandenen Eindruck einer systematischen Bevorzugung weiblicher Soldaten ist daher dringend entgegenzuwirken. Die grundgesetzlich verankerten (Art. 33, Abs. 2) Kriterien Eignung, fachliche Leistung und Befähigung müssen (wieder) stärker in den Vordergrund rücken.

Verschiedene Attraktivitätsinitiativen und Aktionismus

Mit zu Guttenberg, de Maizière und von der Leyen hat die Bundeswehrführung seit Beginn der Neuausrichtung gleich mehrfach gewechselt. In jeder Amtszeit wurden verschiedene Attraktivitätsmaßnahmen/-initiativen auf den Weg gebracht. So wurde beispielsweise im Januar 2011, also noch zu zu Guttenberg-Zeiten, das "Maßnahmenpaket zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr" erlassen (vgl. Wolf 2011), im Juli 2011 (de Maizière-Amtszeit) der Slogan "Wir.Dienen.Deutschland." bundeswehrweit eingeführt und medial verbreitet (vgl. Bulmahn/Wanner 2013, S. 21) und Mitte 2015 (von der Leyen-Amtszeit) das sogenannte Bundeswehr-Attraktivitätssteigerungsgesetz verabschiedet.

Ob diese Maßnahmen/Initiativen die Arbeitgeberattraktivität der Bundeswehr tatsächlich zu steigern vermögen, ist bislang allerdings nicht hinreichend geklärt. Ganz offensichtlich gibt es auch in der Bundeswehrführung unterschiedliche Auffassungen über die Effektivität angestoßener bzw. umgesetzter Maßnahmen. Zum Beispiel ist beabsichtigt, den Slogan "Wir.Dienen.Deutschland." nach und nach auszurangieren (vgl. Dausend 2014). Auch die Löschung der bei aktiven SoldatInnen beliebten Facebook-Seite des Truppenbetreuungssenders Radio Andernach zum Jahresende 2015 kann hier exemplarisch angeführt werden (vgl. O. V. 2016).

Der Organisationsspitze wird bisweilen vorgeworfen, die Streitkräfte mit Wankelmut zu führen, aktionistisch zu agieren und schlicht den Überblick verloren zu haben (vgl. z. B. Jungholt 2014; Traufetter/Nassauer 2015). Beispielsweise wurde zum o. g. Fazit des Wehrbeauftragten ("von allem zu wenig") und der unmittelbar danach von Seiten des Verteidigungsministeriums reflexartig erhobenen Forderung nach mehr Geld für die Bundeswehr kommentiert: "[N]ur zusätzliche Milliarden fordern - das reicht nicht. Ursula von der Leyen hätte längst selbst erkennen und benennen müssen, was in der Bundeswehr schief läuft" (Thiels 2016).

Angesichts dessen ist nicht auszuschließen, dass auch bei den angestoßenen Attraktivitätsmaßnahmen Aktionismus im Spiel war und Maßnahmen nicht (hinreichend) durchdacht sind. Dafür spricht beispielsweise, dass Mitte 2014 eine Werbekampagne startete, die nahezu alle Frauen-Klischees bediente, verheerende Kritiken nach sich zog und nach kurzer Zeit in dieser Form wieder abgesetzt wurde (vgl. Reimann 2014). Auch wurde der Chefin einer Werbeagentur im November 2015 vor dem Start einer großangelegten dreijährigen Werbekampagne für die Bundeswehr kurzerhand mit auf den Weg gegeben, daran zu denken, "auf den Plakaten und in den Filmen mehr Frauen zu zeigen" (Haas-Pilwat 2015), obwohl zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft überwiegend männliche Bewerber vonnöten sind und sich organisationsintern viele aktive männliche Soldaten gegenüber Frauen benachteiligt sehen.

Die seit der Neuausrichtung angestoßenen Attraktivitätsmaßnahmen - ob geplant oder nicht (aktionistisch) - sind einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Dabei ist u. a. zu untersuchen, inwieweit sich Maßnahmen überhaupt sinnvoll umsetzen lassen bzw. den situativen Kontext hinreichend berücksichtigen. So wurde beispielsweise die am 01.01.2016 in Kraft getretene Soldatenarbeitszeitverordnung, die die EU-Arbeitszeitrichtlinie auch für SoldatInnen im Inland umsetzt und hier u. a. eine 41-Stunden-Woche für SoldatInnen vorsieht, von dem CDU-Verteidigungsexperten als abwegig bezeichnet (vgl. Michler 2016). Der Wehrbeauftragte spricht in diesem Zusammenhang von einem "völligen Paradigmenwechsel für die Truppe im Umgang mit der Arbeitszeit" (Bartels 2016, S. 22).

Kurz vor Einführung der neuen Verordnung waren jedoch weder die infrastrukturellen und informatorischen (vgl. Bartels 2016, S. 23) noch die organisationskulturellen Voraussetzungen in hinreichendem Maße gegeben. So bezeichneten beispielsweise Kommandeure die neue Regelung als "Störfaktor auf dem Weg zur Einsatzbereitschaft" (Jungholt 2015). Unter diesen Umständen ist es unwahrscheinlich, dass die neue Arbeitszeitregelung (ihre volle) attraktivitätssteigernde Wirkung entfalten wird. Ebenfalls zu untersuchen wäre beispielsweise auch, inwieweit angestoßene Attraktivitätsmaßnahmen überhaupt theoretisch und/oder empirisch fundiert sind, ob sich Maßnahmen ggf. widersprechen, ob externe Werbemaßnahmen hinreichend Realitätsnähe aufweisen und zielgruppengerecht gestaltet sind, etc.

Fazit

Aus den vorangehenden Ausführungen sollte deutlich geworden sein, dass die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität der Bundeswehr eine überaus komplexe Aufgabe darstellt, die bei Weitem noch nicht gelöst ist. Welche weiteren Schritte gegangen werden sollten, um der Lösung dieser Aufgabe näher zu kommen, wurde versucht zu skizzieren. Angesichts der absehbaren Verknappung des externen Arbeitskräftepotenzials bleibt auch nicht mehr allzu viel Zeit. Eines ist jedoch sicher: Ohne Arbeitgeberattraktivität kein qualifiziertes Personal ergo keine Einsatzbereitschaft!

Andreas Fölsing (Dipl.-Kfm.), Lehrstuhl für BWL, insb. Organisation und Planung, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der FernUniversität in Hagen.

Literatur

- Bartels, Hans-Peter (2016): Unterrichtung durch den Wehrbeauftragten, Jahresbericht 2015, Berlin 2016

- Berthon, Pierre/Ewing, Michael/Hah, Li Lian (2005): Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding, in: International Journal of Advertising 24 (2/2005), S. 151-172

- BMVg (Hrsg.) (2013): Die Neuausrichtung der Bundeswehr, 2. Aufl., Berlin 2013

- Bonk, Ralf (2014): Die Lage der Personalgewinnung in der Bundeswehr, 15.10.2015

- Bruhn, Manfred/Batt, Verena/Flückiger, Benjamin (2013): Aufbau von Arbeitgeberattraktivität - Identifikation der Determinanten und empirische Überprüfung, in: Die Unternehmung 67 (1/2013), S. 62-82

- Bulmahn, Thomas (2012): Attraktivitätsindex Bundeswehr: Ein Instrument zur zielgruppenspezifischen Messung der Attraktivität des Arbeitgebers Bundeswehr, Berlin 2012

- Bulmahn, Thomas/Wanner, Meike (2013): Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage 2013 zum Image der Bundeswehr sowie zur Wahrnehmung und Bewertung des Claims "Wir.Dienen.Deutschland.", Potsdam 2013

- Colquitt, Jason A./Conlon, Donald E./Wesson, Michael J./Porter, Christopher O. L. H./Ng, K. Yee (2001): Justice at the millenium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research, in: Journal of Applied Psychology 86 (3/2001), S. 425-445

- Dausend, Peter (2014): Die Ursula von McKinsey, 30.12.2015

- Duchateau, Francois/Grabitz, Ileana/Röhn, Tim (2016): So schummelt sich die Bundeswehr ihr Personal gesund, 01.03.2016

- Fölsing, Andreas/Scherm, Ewald (2012): Ohne Wehrpflicht kein Nachwuchs? Das Imageproblem des Arbeitgebers Bundeswehr, in: Personalführung 45 (8/2012), S. 58-62

- Haas-Pilwat, Dagmar (2015): Düsseldorfer Firma will Bundeswehr cool machen, 04.01.2016

- Höfig, Chariklia (2014): "War for Talents" - Die Attraktivitätsoffensive der Bundeswehr aus der Perspektive sozialwissenschaftlich-empirischer Untersuchungen, in: Bundeswehrverwaltung. Fachzeitschrift für Administration 58 (11/2014), S. 249-252

- Hentschel, Katrin (2014): Ergebnisse der Jugendstudie 2011, Potsdam 2014

- Huf, Stefan (2007): Arbeitgeberattraktivität und Arbeitgeberrankings: Wer ist der Attraktivste im Land? In: Personalführung 40 (12/2007), S. 58-63

- Jungholt, Thorsten (2014): Bei der Bundeswehr geben die Planlosen den Ton an, 08.01.2016

- Jungholt, Thorsten (2015): Die Angst der Bundeswehr vor der 41-Stunden-Woche, 06.02.2016

- Jungholt, Thorsten/Maisch, Andreas (2015): Die Bundeswehr. Eine demoralisierte Armee, 05.02.2016

- Knauß, Ferdinand (2014): Lieber Spaziergänge statt Gewaltmärsche, 14.10.2015

- Kümmel, Gerhard (2014): Truppenbild ohne Dame? Eine sozialwissenschaftliche Begleituntersuchung zum aktuellen Stand der Integration von Frauen in die Bundeswehr, Potsdam 2014

- Michler, Inga (2016): Die Bundeswehr hat ein riesiges Nachwuchsproblem, 11.01.2016

- O. V. (2015): Von der Leyen will Frauenanteil in der Bundeswehr nahezu verdoppeln, 04.01.2016

- O. V. (2016): Soldatensender muss Facebook verlassen, 15.01.2016

- Presse- und Informationsstab BMVg (2015): Arbeitgeber Bundeswehr: Gutes Ranking, gute Personallage, 15.10.2015

- Reimann, Anna (2014): Werbung für die Streitkräfte: Bundeswehr blamiert sich mit Frauen-Kampagne, 15.01.2016

- Thiels, Christian (2016): "Der finanzielle Steinbruch für jede Regierung", 29.01.2016

- Traufetter, Gerald/Nassauer, Ottfried (2015): Geld verbraten fürs Beraten, 08.01.2016

- Strohmeier, Gerd/John, Christoph (2013): Militärische und zivile Führungskräfte bewerten die aktuelle Situation der Bundeswehr. Zielgruppenbefragung der TU Chemnitz im Auftrag des Deutschen Bundeswehrverbandes (zweite Erhebungswelle), Chemnitz 2013

- Wolf, Rüdiger (2011): Maßnahmenpaket zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr, Berlin 2011