Die Plattformen haben das partizipative Web gekapert

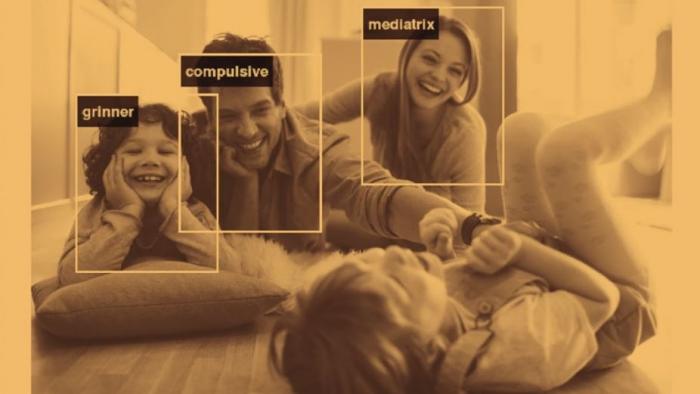

Aus dem Cover der Ausgabe der Fabrikzeitung über die "Neue Öffentlichkeit"

Das World Wide Web stand einmal für radikale Aufklärung und Partizipation. Von diesem Aufbruchsgeist ist nicht mehr viel übrig geblieben

In der Mitte der 1990er Jahren war im Grundrauschen der Modems, die in Wohnzimmern und Büroräumen installiert waren, ein Revolutionsknistern zu vernehmen. Der Siegeszug des World Wide Web würde die Demokratisierung beschleunigen, er würde autoritäre Herrscher hinwegfegen, tradierte Institutionen überflüssig machen, Machenschaften ans grelle Licht der Öffentlichkeit zerren, die Welt zu einer "Placeless Society" (William Knoke) machen, für die Orte keine Rolle spielen. Futuristen und Akzelerationisten berauschten sich an der Geschwindigkeit der Bytes und Bits ebenso wie Kapitalisten. Die gegenkulturellen Netzaktivisten erträumten eine Cyberagora, einen elektronischen Marktplatz von Ideen, wo alle gleichberechtigt am Diskurs partizipieren können.

Der Internetpionier John Perry Barlow postulierte in seiner "Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace" im Jahr 1996: "Wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen."

Dass diese Utopie herrschaftsfreien Diskurses im Netz eine Utopie bleiben würde, war selbst dem größten Optimisten klar. Auch der gerne idealisierte Speakers Corner, wo seit 140 Jahren die freie Rede kultiviert wird, war immer bloß ein Corner, eine Ecke der Debattierfreude, ein Schaukasten für besonders bunte Ideen, wo sich die demokratische Gesellschaft ihrer Werte vergewisserte, wohl wissend, dass die freie Rede in elitären Kreisen wie Eton oder Oxford auch von informellen und formellen Sprachregelungen eingeschränkt wird. Die brachiale Art und Weise, mit der diese Utopie einer elektronischen Agora (vorläufig) gescheitert ist, hat dann aber doch überrascht. Fake-News fluten das Netz, Hasskommentare verrohen den Diskurs, Trollfabriken manipulieren Wahlkämpfe, Hacker greifen Daten ab, Meinungsroboter torpedieren den politischen Diskurs, autoritäre Regime zensieren das Netz.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden die grüne Revolution im Iran (2009) sowie der Arabische Frühling (2011) als "Twitter-Revolution" bezeichnet. Die euphorischen Berichte von Journalisten, die in dem privaten Kurznachrichtendienst den Katalysator eines Demokratisierungsprozesses sehen wollten, wirken heute seltsam antiquiert. Die autoritären Herrscher fürchten das Internet schon lange nicht mehr, im Gegenteil, sie nutzen es als Instrument zur Überwachung und Unterdrückung. Der britische Physiker Tim Berners-Lee, der 1989 am CERN das World Wide Web erfand, stellte konsterniert fest, dass seine Schöpfung "kaputt" sei. Er will das Internet mit einem Open-Source-Projekt reparieren.

Die Diagnose, dass das Internet kaputt sei, greift etwas zu kurz, weil es "das" Internet nicht gibt und der ramponierte Zustand des World Wide Web im Zusammenhang mit den defekten Teilöffentlichkeiten steht: In den USA hat seit einigen Jahren, nicht zuletzt durch die Entwicklung des Internets, ein massives Zeitungssterben eingesetzt. Laut einer Studie der University of North Carolina mussten in den USA seit 2004 1800 Lokalzeitungen schließen. Wo Öffentlichkeit verschwindet, verschwinden auch der öffentliche Raum und seine Regeln.

Der Text wurde dem neuesten Heft der Fabrikzeitung über "Die neue Öffentlichkeit" entnommen. Die Fabrikzeitung ist ein Magazin für kulturelle, gesellschaftliche und politische Themen; sie wird durch das Kulturzentrum Rote Fabrik herausgegeben und erscheint seit 1984 zehn Mal jährlich. Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland berichten über die Hintergründe, die Nebenschauplätze, die Zusammenhänge des Zeitgeschehens und schaffen damit einen Raum für kritischen Diskurs.

Auf der anderen Seite gibt es im Netz weiterhin intakte Formate wie Blogs oder Foren, die auch ohne Algorithmentechnik funktionieren. Die Wikipedia hat sich, trotz manch erbitterter Scharmützel seiner Editoren ("Edit Wars"), als erstaunlich robust gegen Fake-News und politische Manipulationsversuche erwiesen. Die Enzyklopädisten Diderot und d'Alembert hätten über das stiftungsfinanzierte Online-Lexikon und dessen kollaborativem Geist sicherlich gestaunt.

Nachdem die Blogosphäre einen leisen Tod starb, ist Wikipedia das letzte Relikt des Web 2.0 inmitten eines kommerzialisierten und durch Überwachungsstrukturen durchsetzten Internets, wo Tech-Konzerne wie Google oder Facebook durch die Ausforschung der Privatsphäre und personalisierte Werbung Milliarden verdienen. Doch auch dieses letzte genossenschaftlich bewirtschaftete Reservat droht in die korporativen Strukturen überführt zu werden. Tech-Konzerne wie Google, Facebook und Amazon nutzen Wikipedia-Beiträge zur Optimierung ihrer KI - und spenden dafür ein paar kümmerliche Millionen.

Die Google-Schwester Jigsaw etwa hat auf Grundlage von 115.000 Beiträgen auf Wikipedia-Diskussionsseiten ein Moderationstool (Perspective) entwickelt, das mithilfe maschinellen Lernens Hass-Postings und Trollereien erkennen soll. Der Algorithmus bewertet auf einer Skala von 0 bis 100 die Toxizität eines Beitrags. Die Frage ist nicht nur, ob Toxizität vielmehr eine Diskurskategorie aus autoritären Regimen ist, sondern auch, ob das Konzept der Commons nicht überstrapaziert wird, wenn sich profitorientierte Konzerne wie an einem Steinbruch an dem Wissensschatz bedienen. Was ist der Wert geistiger Arbeit, wenn Texte zu Trainingsdaten für geistlose künstliche Intelligenzen verkommen? Endgültig konterkariert, ja pervertiert würde der Commons-Gedanke, wenn mithilfe von Wikipedia-Diskussionen andernorts Diskussionsbeiträge gelöscht würden, die Editoren damit zu Handlangern der Zensur würden. Die großen Plattformen haben das partizipative Web gekapert. Es ist also genau das eingetreten, was die Vordenker des World Wide Web immer verhindern wollten: eine Zentralisierung, Monopolisierung und Vermachtung der Kommunikationsströme.

Die Maschine hat gesprochen, Ende der Debatte

Die Netzöffentlichkeit wird heute von privaten Konzernen und ihren Algorithmen gelenkt. Egal, welchen Link man aufruft - man gelangt fast immer über Google, Facebook oder Twitter auf die Seite. Damit wächst den Konzernen eine beispiellose Gatekeeperfunktion zu. Als Google 2013 für ein paar Minuten offline war, brach der globale Internet-Traffic um 40 Prozent ein. Das zeigt, wie abhängig das Netz von zentralen Knotenpunkten ist. Wann immer die Konzerne an ihren Algorithmen drehen, hat dies Auswirkungen, nicht nur auf die Statik der Internet-Architektur, sondern auch auf politische Systeme. Der in der Provinz verankerte Protest der Gelbwestenbewegung in Frankreich ist mutmaßlich auf die Modifikation von Facebooks Newsfeed-Algorithmus im Januar 2018 zurückzuführen, der lokale Posts priorisiert. Dass in amerikanischen Rechenzentren die politische Agenda in Europa mitgesteuert wird, ist eine Entwicklung, die in der Diskussion über die politische Einflussnahme durch russische Trollfabriken gerne übersehen wird, jedoch die zunehmend schwächer werdende Selbstregulierungskapazität bürgerlicher Öffentlichkeiten indiziert.

Mit der Erosion der Schleusenwärterfunktion durch Algorithmen quillt immer mehr Müll an die Benutzerfläche. Plattformbetreiber wie Facebook oder YouTube beschäftigten auf den Philippinen einen digitalen Putztrupp, sogenannte Content-Moderatoren, die für ein paar Dollar am Tag den Unrat aus dem Netz beseitigen müssen: Sodomie, Kinderpornographie, Enthauptungsvideos und andere Grausamkeiten. Weil die "Cleaner" häufig traumatisiert sind, wollen Tech-Konzerne - gewissermaßen aus einem Gehlenschen Entlastungsgedanken heraus - Maschinen die Drecksarbeit übernehmen lassen. Schon heute prüfen automatisierte Systeme hochgeladene Videos. Doch der Mensch ist noch immer die billigere Sortiermaschine.

In den Richtlinien von YouTube heißt es: "Es dürfen keine gewalttätigen oder blutrünstigen Inhalte hochgeladen bzw. veröffentlicht werden, die vorrangig in schockierender oder effekthascherischer Art und Weise gestaltet sind bzw. grundlose Gewalt darstellen." Was jedoch den Tatbestand der "grundlosen Gewalt" erfüllt (auch Actionfilme?), ist nicht Auslegungssache, also Gegenstand einer diskursiven Praxis, sondern das Resultat mathematischer Rechenoperationen. Wenn der Objekterkennungsalgorithmus in einer Videosequenz drei Waffen identifiziert, könnte das System die Inhalte als nichtzeigenswürdig melden. Außerhalb der Determinismen gibt es gar keine Wahrheit mehr. Die algorithmischen Wertungen ("Dieses Video wurde entfernt") kommen mit einem Absolutheitsanspruch daher, als bedürfte es gar keiner Diskussion mehr, als wäre der Sachverhalt von höchstrichterlicher Instanz entschieden. Die Maschine hat gesprochen, Ende der Debatte.

Wie stupide diese Filtertechniken operieren, demonstrierte der australische Musik-Dozent Sebastian Tomaczak: Er lud auf YouTube ein Video hoch, das zehn Stunden lang nichts anderes als ein monotones Rauschen und ein graues Muster wie beim Sendeschluss zeigte. Man kann dies als performativen Kunstakt interpretieren, der die Monotonie der Plattform auf eine Metaebene hebt. YouTubes automatisiertes Content-ID-System identifizierte in dem Material jedoch fünf Urheberrechtsverstöße. Dass in diesen kybernetischen Kontrollschleifen auch Satire hängenbleibt und aussortiert wird und darin eine kulturelle Verachtung zum Ausdruck kommt, ist evident. Doch angesichts der 400 Stunden Videomaterial, die pro Minute (!) auf YouTube hochgeladen werden, bleibt der Plattform gar nichts anderes übrig, als den großen Kehricht zu schwingen und seine Kriterien restriktiv auszulegen.

Die Entfesselung der Informationen, die die von den fortschrittsoptimistischen Netzaktivisten immer herbeigesehnt wurde, führt paradoxerweise zu einer neuen Formen- und Sittenstrenge, einer Restauration von Autoritäten, die mit opaken, von der allgemeinen Öffentlichkeit nicht überprüfbaren Formeln die Meinungsströme lenken und mit der algorithmischen Zertifizierung die Grenzen des Sagbaren festzurren. Dieser technische Rigorismus paart sich dabei mit einer Sozialmoral, die erst auf den zweiten Blick deutlich wird: Facebook, das wiederholt Darstellungen von Nacktheit - etwa das "Napalm-Mädchen" oder die Neptun-Statue - aus Rücksicht auf religiöse Minderheiten gelöscht hat, weist in seinen "Gemeinschaftsstandards" explizit darauf hin, dass anstößige und taktlose Inhalte unerwünscht seien. Die Privatisierung und Technisierung meinungsbildender Prozesse und die damit einhergehende Delegation von Wertentscheidungen an Programmierer und Algorithmen führt letztlich zu einer Entmündigung bzw. Bevormundung liberaler Gesellschaften.

Der ehemalige Google-Chef und aktuelle CEO der Mutterholding Alphabet, Eric Schmidt, sagte einmal: "Wir sind sehr gut darin zu erkennen, was am meisten und wenigsten relevant ist. Es sollte für Computer möglich sein, bösartige, irreführende und inkorrekte Informationen zu detektieren und sie nicht sehen lassen. Wir reden hier nicht einer Zensur das Wort, wir argumentieren, es von der Seite herunterzunehmen, es woanders hinzutun und schwerer auffindbar zu machen." Die Gefahr ist, dass über die Installation von Filtertechniken eine klinisch reine Diskursarena erzeugt wird, wo das wie auch immer definierte Böse, Irreführende und Verstörende schon gar nicht mehr auftaucht, sondern nur noch Gefälliges.

Forderungen nach mehr Transparenz tritt Google mit der Schutzbehauptung entgegen, dass die Offenlegung seines Suchalgorithmus eine Einladung an Spammer wäre und in einem informationellen Kollaps resultieren würde. Suchmaschinenoptimierer könnten Werbung an erster Stelle platzieren, Krypto-Anarchisten Google-Dummys kreieren. Der Nutzer würde nichts mehr finden. Die digitale Gesellschaft hat also mit dem verstörenden Umstand zu leben, dass die Ordnung von Informationen nur durch ihren eigenen Black-Box-Charakter aufrechterhalten werden kann. Anders gewendet: Die Informierung der Öffentlichkeit funktioniert nur dann, wenn das Sicherheitsdispositiv im Verborgenen bleibt. Man könnte dies dialektisch als antiaufklärerische Aufklärung begreifen, als eine Art "embedded public", das nur noch durch die Sehschlitze automatisierter Systeme blickt.

Wie die Entwicklung weitergehen wird, ob sich abseits der Plattformen kritische Gegenöffentlichkeiten konstituieren, auf denen sich subversiver Protest organisieren lässt, wird abzuwarten sein. Mit Blick auf China ist jedoch anzunehmen, dass sich das zunehmend autoritär regulierte Web immer mehr von den anfänglichen Netzutopien entfernt.

Adrian Lobe hat in Tübingen, Paris und Heidelberg Politik- und Rechtswissenschaften studiert und arbeitet als freier Journalist. 2016 wurde er für seine Artikel über Datenschutz und Überwachung mit dem Preis des Forschungsnetzwerks Surveillance Studies ausgezeichnet. Für seinen Artikel "Wir haben sehr wohl etwas zu verbergen!" erhielt er 2017 den ersten Journalistenpreis der Stiftung Datenschutz.