Duterte bricht mit den USA

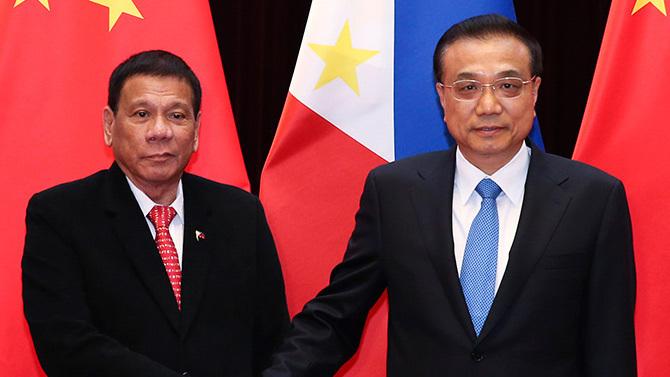

Duterte und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang. Foto: gov.cn

Der philippinische Staatspräsident wendet sich Peking zu

Der philippinische Staatspräsident Rodrigo Duterte absolviert derzeit einen viertägigen Staatsbesuch in China. Dort verkündete er gestern, er habe sich von den USA abgewendet. Der Aufenthalt auf den Philippinen habe lediglich der ehemaligen Kolonialmacht genutzt, weshalb es jetzt "Zeit für einen Abschied" sei. In der Kündigung von Bündnisverträgen soll sich der "Abschied" vorerst allerdings nicht auswirken, weil Duterte seinen eigenen Worten nach "kein Öl zugeben will, wenn die Welt ohnehin köchelt".

Auch formelle Bündnisverträge mit China will er nicht schließen, obwohl er sich dem Land zuwendet. Die Spannungen, die es zwischen der Volksrepublik und der ehemaligen amerikanischen Kolonie in den letzten Jahrzehnten gab, resultierten ihm zufolge zu einem großen Teil daraus, dass sich die Philippinen ihre Außenpolitik von den USA diktieren ließen. Der chinesische Außenminister Wang Yi meinte zu dieser Annäherung, "keine ausländische Kraft" könne "verhindern, dass wir die chinesisch-philippinische Freundschaft wiederbeleben".

"Kein Sinn, um ein bisschen Wasser zu streiten"

Bereits vor seiner Abreise nach Peking hatte Duterte mit der Bemerkung, es habe "keinen Sinn, um ein bisschen Wasser zu streiten", durchblicken lassen, dass die sowohl von China als auch von den Philippinen beanspruchten Inseln im südchinesischen Meer kein Hinderungsgrund für eine Wiederannäherung sein sollen. Bevor er gewählt wurde hatte er im Hinblick auf diese Inseln noch versprochen, er werde dort "persönlich Jetski fahren und die philippinische Fahne hissen".

Die Global Times, die Zeitung der chinesischen KP, riet ihrer Regierung "die große strategische Gelegenheit dieses Besuchs zu nutzen" und durch eine neue Freundschaft mit Duterte (dessen Streben nach nationaler Unabhängigkeit und dessen "linksgerichtete politische Ideen" man lobt) "die US-Strategie im Südchinesischen Meer unterminieren" und dafür zu sorgen, dass Washington Manila nicht mehr als "Schachfigur" einsetzen kann, "um im Südchinesischen Meer zu intervenieren".

Den Anspruch auf die Inseln wollen zwar weder Peking noch Manila offiziell aufgeben - aber sie werden die Frage vorerst einfach ausklammern und stattdessen "Kooperationen eingehen" und "über Geschäfte reden". Dazu hat Duterte, der bereits vor seiner Abreise öffentlich verlautbart hatte, Amerika habe "kein Geld mehr", das habe jetzt China, einen Tross von vier- bis fünfhundert philippinischen Geschäftsleuten auf seinem Staatsbesuch mitgenommen.

Besonderes Interesse haben beide Länder anscheinend am Aufbau einer modernen Infrastruktur auf den Philippinen und an Waffenlieferungen. Bereits vor dem Besuch Dutertes hatte China einen im Inselstreit ausgerufenen Tourismusboykott beendet und ein Einfuhrverbot für 27 Sorten Obst zurückgenommen.

"Hurensohn vs. "großer Anführer"

In die USA will Duterte nach eigenen Angaben nicht reisen, dort werde er - so der Präsident in Anspielung auf die Kritik an seiner Anti-Drogen-Politik und mit ihr in Zusammenhang gebrachten extralegalen Tötungen - "nur beleidigt". China dagegen kritisiere nie und "helfe leise". In Peking hatte man Verständnis für die Maßnahmen geäußert und finanziert über chinesische Unternehmen Drogensucht-Rehabilitationszentren auf den Philippinen. Insofern überraschte es nicht, dass Duterte den chinesischen Präsidenten Xi Jinping keinen "Hurensohn" nannte (wie er das mit US-Präsident Obama gemacht hatte), sondern einen "großen Anführer".