Denn sie wissen nicht, was Krieg bedeutet

- Denn sie wissen nicht, was Krieg bedeutet

- Fußnoten

- Auf einer Seite lesen

Ukraine-Krieg: Wie viel Brutalität und Härten sind der Öffentlichkeit zuzumuten? Über einen blinden Fleck in der Debatte. Ein Einwurf.

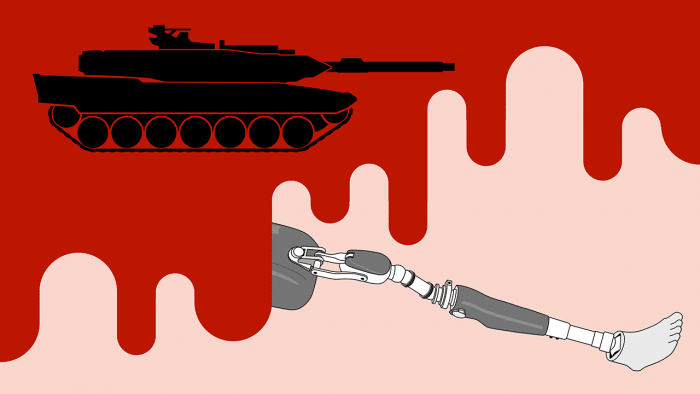

Alle schreiben und reden vom Ukraine-Krieg, aber es gibt einen blinden Fleck: Die große Öffentlichkeit bleibt weitgehend von Brutalitäten verschont. Bilder, die Grausamkeiten in ihrer Entsetzlichkeit dokumentieren, bleiben Sparten-Kanälen überlassen.

Und spärlich, wenn sie überhaupt in Debatten auftauchen, sind Aussagen und Texte, die Handlungen, die im Krieg begangen werden, und deren dramatische Folgen für Freunde, Liebende und Angehörige in einer Weise schildern, dass mit ihnen nicht einfach umgegangen werden kann.

Heißt, dass sie nicht als "Kollateralschäden" des Kriegs verbucht werden können, ins statistische Nichts entlassen. Weil sie emotional derart aufrühren, dass sie Vernunft außer Kraft setzen, da sie dem Schmerz nicht gerecht werden kann. Die Vernunft kommt da nicht mit, Rationalität kann diese Tragik nicht auflösen.

Seltene Ausnahmen sind Dokumentationen von Brutalitäten, die zu den Vorwürfen passen, die eine Kriegspartei als besonders übel und grausam herausstellen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht in diesem Beitrag nicht um Schuldfragen. Sondern darum, wie viel Kriegswirklichkeit der Öffentlichkeit zugemutet werden kann.

Das ist offene Frage, deren Antworten sich in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung ab- und ausarbeiten müssen.

"No skin in the game"?

Im Krieg finden täglich Grausamkeiten statt, die Menschen in normalen Lebensumständen über Jahre hinaus traumatisieren. Das Aussparen dieser entsetzlichen Seite des Kriegs wird zum politischen Argument, weniger in Talk-Show-Runden oder Medienkommentaren als in informellen Gesprächsrunden, Internetdebatten eingeschlossen, wenn es heißt:

Der Politiker oder die Politikerin, der oder die Medienschaffenden, der oder die Experten, die für mehr Waffenlieferungen oder gar für Nato-Einsätze in der Ukraine plädieren, könnten "leicht reden", weil sie ihre Haut und die ihrer Nahestehenden nicht riskieren.

Mit "no skin in the game" fasst die englische Sprache diesen Vorwurf sehr griffig. Der lautet, dass Menschen, die kein echtes Risiko haben, blind gegenüber der vollen Verantwortung für die Folgen ihrer Äußerungen sind.

Wie viel Brutalität, die im Ukraine-Krieg von Menschen an Menschen begangen werden, muss sich die Öffentlichkeit aussetzen, um das Risiko klarzustellen?

Lücke in der Debatte

Auf diese Frage gibt es keine prinzipielle "gute" Antwort und schon gar kein "good feeling", das die Auswahl der nächsten Netflix-Serie bestimmt. Allerdings reißt das Vorsichtsprinzip – lieber gar nicht davon reden, lieber nichts zeigen – eine Lücke in der Debatte über den Krieg in der Ukraine.

Damit wird das Kriegsgeschehen auf eine schmerzbefreite, sublime Höhe, gestellt. Dort dominiert das Strategiedenken alles. Sehen wir nur mehr aus der Feldherren-Satelliten-Perspektive? Das Reden über das Entsetzen, das auch mit den smartesten Superwaffen angerichtet wird, wird auf später verschoben – und in kleinere Runden. Zugespitzt: Psychische Betreuung soll es dann in Einzelfällen richten.

Ist die Brutalität, die mit dem Kriegsgeschehen seit der Antike verbunden ist, denn keine Angelegenheit für die Allgemeinheit?

Man stockt bei folgender Beobachtung: Aus moralischen Gründen ("Darf man nicht zeigen, soll man nicht zu viel erzählen") wird ausgeblendet, in welche moralische Abgründe ein Kriegsgeschehen führt. Weil die gute Moral, die Unterstützung der richtigen Seite, über allem steht. Die moralische Unterstützung für die militärische Verteidigung der Ukraine erfordert, dass Leid und Schmerz ausgeblendet wird?

Damit die Moral der Unterstützer nicht gebrochen wird oder gar die Moral der sich gegen die russischen Invasoren verteidigenden ukrainischen Soldaten nicht unterwandert wird? Dabei werden gerade vonseiten der Ukrainer bodenlos grausame Kriegserfahrungen geschildert, die ganze Familien ertragen müssen. Das kann man nicht ausblenden.

Einzig die Bilder von Amputierten könne er als Beispiel dafür nennen, dass ihm die reichweitenstarken Medien eine abgründige, schwer zu ertragende Kriegswirklichkeit vor Augen führen, erklärte dem Autor kürzlich ein Leser, der viele Medien nutzt. Wird auch die Debatte "amputiert"?

Gewalt im Krieg: Engagiert ist nur die Literatur?

Dass Kriegswirklichkeit eine ganz eigene Dimension hat, weiß die Literatur längst. Sie verschonte ihre Zuhörer- und Leserschaft seit ihren Anfängen nicht mit Schilderungen von Kriegsgräueln. Bereits in Homers Ilias erfährt sie schonungslos und in geradezu filmischen Nahaufnahmen, recht "sinnlich", was ein Speer beim Getroffenen anrichtet, den er durchbohrt.

In Deutschland zeigte die expressionistische Dichtung früh, was es mit der Gewalt im Krieg auf sich hat. Wie ein Gedicht von Georg Heym, entstanden noch vor dem 1. Weltkrieg, zeigt, wird die zerstörerische, omnipräsente Wucht des Kriegs eindringlich vor Augen geführt:

Aufgestanden ist er, welcher lange schlief,

Georg Heym, Der Krieg, 1911

Aufgestanden unten aus Gewölben tief.

In der Dämmerung steht er, groß und unerkannt,

Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.

Was hier unter die Haut geht, ist nicht "Kriegspornografie", so der Vorwurf, der an zu explizite Darstellungen gemacht wird – und seine guten Gründe hat: die finstere Angstlust1 an Grausamkeiten, die damit bedient wird, die Abnutzung der Abschreckung, die Verhöhnung der Opfer –, sondern die sich im Krieg ausbreitende Verwahrlosung durch die Gewalt, die niemanden verschont.

Wo der Tag flieht, sind die Ströme schon voll Blut.

Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt,

Von des Todes starken Vögeln weiß bedeckt.

Über runder Mauern blauem Flammenschwall

Steht er, über schwarzer Gassen Waffenschall.

Über Toren, wo die Wächter liegen quer,

Über Brücken, die von Bergen Toter schwer.

In die Nacht er jagt das Feuer querfeldein

Georg Heym, Der Krieg, 1911

Einen roten Hund mit wilder Mäuler Schrein.

Es ließe sich eine ganze Bibliothek mit Gedichten und Büchern füllen, die zeigen, was dem WDR zu Brechts Premiere von Mutter Courage am 11. Januar 1949 einfällt: "(…) zeigen, dass der einfache Mensch am Krieg nur verlieren kann – und selbst bei stärkstem Überlebenswillen unweigerlich verliert, wenn die Umstände es wollen".

Gegenwärtige Aggressivitätskultur

Das müsste in Zeiten einer gewachsenen Aggressivitätskultur (wie sie vom Soziologen Hartmut Rosa beobachtet wird oder von Sozialforscher Klaus Hurrelmann) eigentlich ein Grund dafür sein, die abgründige, menschliche Seite des Kriegs deutlich mehr in den Blick zu nehmen.

Nach dem 2. Weltkrieg, für manche war es auch der zweite, bei dem sie auf Schlachtfeldern erlebt haben, wie es "draußen" zugeht, hieß es "Nie wieder Krieg". Unzählige waren traumatisiert. Ihre Angehörigen und ihre direkten Nachkommen haben die psychischen Verheerungen noch hautnah mitbekommen.

Der Effekt lässt nach. Die gegenwärtige Überzeugung im öffentlichen Konsens geht in eine andere Richtung: "Wenn es sein muss, dann Krieg, ja." Wie das im großen politischen Horizont begründet wird, wird in Hülle und Fülle ausgebreitet, nicht aber die Abgründe. Sie gehören aber zum großen Bild dazu.