Europa als Wille und Vorstellung

So sehr sich Schriftsteller und Politiker auch ins Zeug legen mögen: Europa war kein Projekt von Antifaschisten, Friedensliebhabern und Internationalisten

Seit jeher schon beflügelt Europa die Phantasie gut unterrichteter Kreise. Besonders weit trug es unlängst den österreichischen Schriftsteller Robert Menasse hinaus. Er verlegte die Antrittsrede des ersten EWG-Kommissionspräsidenten Walter Hallstein kurzerhand nach Auschwitz und schob ihm Zitate wie "Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee" in den Mund. Damit gelangte die Euro-Poesie zu ihrem vorläufigen Höhepunkt.

Sonst ging es immer eine Nummer kleiner. Lutz Klinkhammer vom Deutschen Historischen Institut in Rom etwa gratulierte vor zwei Jahren so zum 60-jährigen Jubiläum der Römischen Verträge, mit denen die Politiker den Grundstein zur "Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" legten: "Der Ausgangspunkt war der: Man wollte einen künftigen Krieg verhindern, man wollte Frieden schaffen, vor allem zwischen Deutschland und Frankreich."

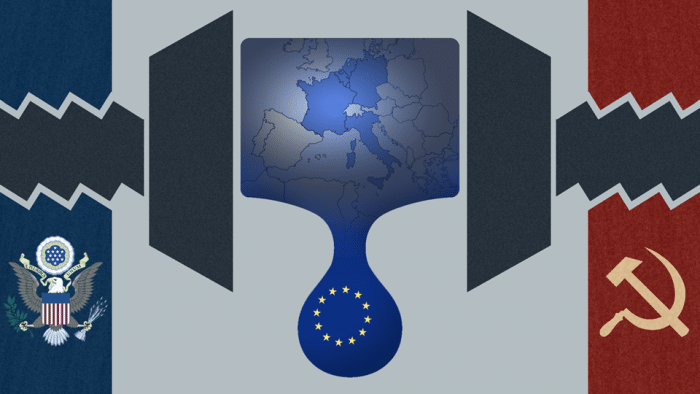

Aber Europa stieg nicht aus den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges hervor. Ebenso wenig legte Auschwitz den Grundstein. Auch kein anderer Erinnerungsort auf dem alten Kontinent stand Pate. Es war vielmehr der Onkel aus Amerika. Und der verstand sich keinesfalls als Idealist. Etwas weit Profaneres leitete ihn damals an.

Der Marshall-Plan

Der Kalte Krieg zog heran, und die USA trieb die Angst um, das darniederliegende Europa könnte zur Beute der Sowjetunion werden. "Der Patient liegt im Sterben, während die Ärzte noch beraten", meldete Außenminister George C. Marshall besorgt nach Washington (Herbst S. 37f). Vor allem die "desintegrierenden Kräfte" setzten dem Kranken seiner Ansicht nach zu. Darum ersann er eine Soforthilfe, die den Genesungsprozess einleiten und Einheit stiften sollte, das "European Recovery Program" (ERP).

Das später unter dem Namen "Marshall-Plan" firmierende Maßnahmen-Paket umfasste die Lieferung von Rohstoffen, Lebensmitteln und Waren. Zudem stellte es Kredite bereit. Sogar eine gemeinsame europäische Währungseinheit sah der ERP schon vor. Was die Politiker dabei leitete, legte der "Economic Cooperation Act" dar: "Die Wiederherstellung oder die Aufrechterhaltung der Grundsätze individueller Freiheit, freiheitlicher Einrichtungen und echter Unabhängigkeit in den europäischen Ländern beruht weitgehend auf der Einrichtung gesunder wirtschaftlicher Verhältnisse, fester internationaler Wirtschaftsbeziehungen und der Herstellung einer gesunden Wirtschaft Europas", heißt es in dem "Economic Cooperation Act" zu den Beweggründen des Programms (Huster, S. 74).

Allerdings erschien den Vereinigten Staaten eine solche ökonomische Rekonvaleszenz Europas ohne eine Heilung Deutschlands nicht möglich. Deshalb legte der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman den Morgenthau-Plan, der die von dem Land in der Mitte Europas immer wieder ausgehende Kriegsgefahr technisch durch eine Deindustrialisierung bannen wollte, ad acta.

Doch dieser Kurs stieß nicht auf ungeteilte Zustimmung. So warnte etwa der Truman-Berater Edwin Pauley vor einem Deutschland, dem es dank der üppigen Sendungen aus Amerika bald schon besser gehen könnte als zu Hitlers Zeiten - mit den bekannten Risiken und Nebenwirkungen. Auch die europäischen Nationen hatten an einem wieder zu Kraft kommenden Nachbarn kein sonderlich großes Interesse. Das musste die US-Administration berücksichtigen. Deshalb verwehrte sie dem Nachfolge-Staat des "Dritten Reiches" die Verfügungsgewalt über das Ruhrgebiet sowie andere Wirtschaftszentren und strebte stattdessen an, ihn an die europäische Leine zu legen.

Der Schuman-Plan

Das Mittel der Wahl dazu war der Schuman-Plan zur Zusammenlegung der französischen und deutschen Stahl-Produktion. Allerdings brauchte dieser eine ganze Weile zur Reifung.

Ende der 1940er Jahre sorgte nämlich die Saar-Frage für einiges Konflikt-Potenzial zwischen Frankreich und Deutschland. Paris erhob Anspruch auf die Region mit den zahlreichen Kohle-Gruben und betrieb die Abtrennung, wogegen sich die Regierung Adenauer vehement widersetzte. "Offenbar war man dabei, in die wohlbekannten Bahnen nationalistischer Erbfeindschaftspolitik zurückzugleiten", schreibt Ludolf Herbst (S. 34): "Aber die politischen Verhältnisse zu Beginn des Jahres 1950 glichen nicht mehr denen im 19. Jahrhundert oder in der Zwischenkriegszeit. Frankreich und die Bundesrepublik befanden sich nun im Machtbereich der Vereinigten Staaten. Washington aber verfolgte eine Politik, in der für eine deutsch-französische Konfrontation alten Stils kein Platz mehr war."

Darum musste Frankreichs Deutschland-Politik, die vor allem das Ziel verfolgte, die militärisch-industriellen Komplexe an Rhein, Ruhr und Saar zu zerschlagen, einige bittere Niederlagen hinnehmen. Die deutsche Teilung übte zwar eine einigermaßen beruhigende Wirkung aus, aber Paris gelang es trotz aller Bemühungen nicht, das Ruhrgebiet unter internationale Verwaltung zu stellen. Auch eine längerfristige Begrenzung der Stahl-Produktion konnte das Land nicht durchsetzen.

Also änderte es, befördert durch Druck von Seiten der USA, seine Strategie und ging fortan nach der Devise "If you can't beat them, join them" vor. Am 9. Mai 1950 läutete Außenminister Robert Schuman in Paris die neue Politik ein. "Die französische Regierung schlägt vor, die Gesamtheit der französisch-deutschen Kohle- und Stahl-Produktion einer gemeinsamen Hohen Behörde zu unterstellen, in einer Organisation, die anderen europäischen Ländern zum Beitritt offensteht", hieß es in der Erklärung.

Mit diesem Schuman-Plan, der den Grundstein zur Montan-Union, der "Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl", legte, sicherte sich Frankreich den Zugriff auf die Koks-Kohle von der Ruhr und schuf gleichzeitig eine supranationale Institution zur Wahrung seiner Sicherheitsansprüche. Die Hohe Behörde sollte nach den Vorstellungen Schumans durch die Etablierung enger "organischer Bindungen" zwischen Deutschland und den Anrainer-Staaten dafür sorgen, das Monster im Zaum zu halten.

Die Bonner Republik wiederum verküpfte mit der Regelung die Erwartung, besser vor Demontagen und den Machtbefugnissen der Ruhr-Behörde gewappnet zu sein. "Es bedarf also nicht der Europa-Idee, um zu begreifen, dass die deutschen Interessen einfach dazu zwangen, jedes Angebot anzunehmen, das eine Lockerung oder gar Beseitigung dieses Systems versprach", hält Ludolf Herbst fest (S. 85).

Zudem umwehte den Schuman-Plan ein Hauch von Bilateralität, was Adenauer & Co. als ein Schritt hin zu mehr Autonomie werteten. "Man opferte also einen kleineren Teil potenzieller Souveränität auf dem Altar der Supranationalität, um der schnelleren Wiederherstellung der nationalen Souveränität zu dienen", so das Resümee von Herbst (S. 86), der lange als Stellvertretender Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte amtierte.

Die EWG

Auch der nächste Schritt hin zur Europäischen Union, die Gründung der "Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" (EWG), verdankt sich nicht hehren moralischen Motiven. Bei der Unterzeichnung der Römischen Verträge zwischen Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden über die Etablierung der EWG und den Aufbau einer "Europäischen Atom-Gemeinschaft" (Euratom) trieb die Politiker anderes an: Die Sorge um die Sicherheit auf dem Kontinent. Sie war es, "die den politischen Anstoß gab, der schließlich den Abschluss der Römischen Verträge vom 25. März 1957 ermöglichte", schreibt der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser in "Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945" (S. 260).

Frankreich und Deutschland sahen Europa in der Zeit des Kalten Krieges, da sich jeder regionaler Konflikt zu einem Weltenbrand ausweiten konnte und die USA entsprechend vorsichtig agierten, nicht mehr ausreichend geschützt. So warteten Frankreich, England und Israel 1956 nicht nur vergeblich auf militärischen Beistand, als das mit der Sowjetunion verbündete Ägypten unter Gamal Abdel Nasser den Suez-Kanal verstaatlichte, die Nationen mussten auf Druck Washingtons sogar die Kampf-Handlungen einstellen. Und im November des gleichen Jahres duldeten die Vereinigten Staaten die gewaltsame Beendigung des Reform-Prozesses in Ungarn durch Moskaus Truppen. Zudem beunruhigten die US-amerikanischen Pläne, Truppen aus Europa abzuziehen, Bonn und Paris.

"Außerordentliche Gefahren" machte Adenauer aus und setzte sich in Sachen "EWG" deshalb auch über Bedenken seines Wirtschaftsministers Ludwig Erhard hinweg. Dieser bewertete das Projekt streng nach ökonomischen Kriterien und war "not convinced". Er verfolgte das, was das Auswärtige Amt einen "wirtschaftlichen Welteroberungsplan" (Abelhauser, S. 255) nannte, die komplette Einbindung Deutschlands in die globalen Handelsströme, und betrachtete den in Aussicht stehenden europäischen Binnenmarkt aus dieser Perspektive als "eine Insel der Desintegration in einer mittlerweile freier gewordenen Welt" (ebenda).

Schlussendlich musste Adenauer von seiner Richtlinien-Kompetenz Gebrauch machen, um den Wirtschaftsminister zur Räson zu bringen und dem Primat der Politik Geltung zu verschaffen. In einem Brief an Erhard, der sich bitterlich über diesen "Integrationsbefehl" beklagt hatte, erläuterte der Bundeskanzler dann noch einmal Sinn und Zweck der ganzen Europa-Übung: "Die europäische Integration war das nötige Sprungbrett für uns, um überhaupt wieder in die Außenpolitik zu kommen."

Und für die Vertragspartner waren die durch die EWG noch einmal verstärkten "organischen Bindungen" ein Garant dafür, dass Deutschland nicht von der Leine geht und Großmacht-Träume verfolgt. "Als die richtige Art und Weise, das deutsche Problem zu lösen" (Herbst, S. 184), bezeichnete der belgische Außenminister Paul-Henri Spaak die Entscheidung, die "Europäische Wirtschaftsgemeinschaft" auf den Weg zu bringen. Insbesondere vor deutschen Sonderwegen nach Moskau fürchtete er sich damals und wollte diese mit der EWG verbauen.

Schnöde Interessenspolitik leitete die Politiker auch bei der Unterzeichnung des zu den Römischen Verträgen gehörenden Abkommens über die "Europäische Atom-Gemeinschaft". "Der deutsche Versuch einer rein nationalen Atom-Regelung würde (...) vom Ausland mit größtem Misstrauen aufgenommen werden", befand Adenauer (Herbst, S. 177). Frankreich wiederum trachtete danach, Deutschland nicht zu einer eigenständigen Atom-Macht heranwachsen zu lassen. Zudem hinkte das Land in der Kernkraft-Entwicklung zurück und hoffte, durch Euratom Zugriff auf bundesdeutsche Technologie zu erlangen.

Kein wichtiger Markstein auf dem Weg hin zu einem vereinten Europa - weder der Marshall-Plan noch der Schuman-Plan, die Montan-Union oder die EWG - verdankt sich also dem Idealismus der Beteiligten und ihrer selbst auferlegten Verpflichtung, Lehren aus Krieg und Holocaust zu ziehen. Als "eine absolute Fehldeutung" (Löffler, S. 512) bezeichnet der englische Wirtschaftshistoriker Alan S. Milward deshalb eine solche Interpretation der EU-Vorgeschichte.

Literatur

Ludolf Herbst, Option für den Westen; München 1989

Werner Abelhauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte; München 2004

Bernhard Löffler, Soziale Marktwirtschaft und administrative Praxis; Stuttgart 2002

Ernst-Ulrich Huster et al., Determinanten westdeutscher Restauration; Frankfurt 1979