Ideen aus dem neuronalen Untergrund

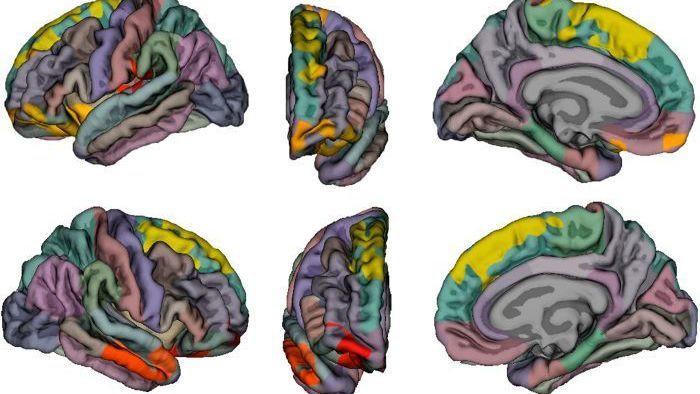

Kunterbuntes Gehirn: Rote, orange und gelbe Gebiete sind bei kreativen Musikern größer. Aus: Bashwiner et al.: Musical Creativity "Revealed" in Brain Structure (2016). Bild: Macmillan Publishers Limited/ CC-BY-SA-4.0

Neurowissenschaftler ergründen nicht nur die Quellen der Kreativität, sondern auch, woher sie sich speisen

Die Erforschung der Kreativität ist so etwas wie der heilige Gral der Psychologie und Neurowissenschaften. Viele Forscher, die sich damit befassen, sehen in der Kreativität den Ursprung dessen, was den Menschen zum Menschen macht: die Fähigkeit zu Kunst, Wissenschaft und Technik, die Fähigkeit, die Welt zu erklären und zu verändern, sie mit immer neuen begrifflichen und technischen Werkzeugen zu fassen.

Darüber kann man streiten: Was uns, wenn Michael Tomasello vom MPI für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig recht hat, von den Menschenaffen unterscheidet (und was wir mit Vögeln gemeinsam haben), ist unsere Fähigkeit zu Empathie und Kooperation. Durch Einsicht zu einer neuen Lösung können hingegen sogar Tauben finden. Und trotzdem: Wenn es zu erklären gelänge, wie der Mensch die Ideen entwickelt, mit denen er die Welt begreift, könnte die Wissenschaft letztlich ihre eigene geistige Quelle erklären.

Darum befassen sich Psychologen schon seit bald hundert Jahren mit dem Thema, und eigentlich sogar länger, wenn man etwa den Kriminologen Cesare Lombroso dazurechnet, der schon 1864 das Klischee von "Genio e follia" ("Genie und Wahnsinn") in seinem Buch mit diesem Titel zu belegen versuchte. Aber erst im 20. Jahrhundert begann eine bis heute nachwirkende Beschäftigung mit dem Thema.

Freud vertrat die Idee, alle kreative Betätigung diene dazu, verdrängte Begierden zu sublimieren (eine angesichts ihrer Falsifikationsresistenz und Frechheit erstaunlich langlebige Idee), Graham Wallas beschrieb die bis heute gültigen Phasen einer kreativen Lösungsfindung (Vorbereitung, Inkubation, Ahnung, Erleuchtung, Ausarbeitung), und Ende der 40er Jahre operationalisierte endlich Joy Paul Guilford das Konzept so, dass es für quantitative Studien brauchbar wurde: Er behauptete als kognitives Kernmerkmal der Kreativität die Fähigkeit zu divergentem Denken, also dazu, von einem Ausgangsbegriff aus möglichst viele Assoziationen zu bilden.

Das lässt sich leicht an dem Test illustrieren, den Guilford dazu erfand, dem "Unusual uses"-Test: Man nehme einen Alltagsgegenstand - meistens einen Ziegelstein - und frage: "Was kann man damit machen?" Je mehr und je originellere Antworten jemand findet, als desto kreativer gilt er.

Es gibt auch andere Operationalisierungen von Kreativität. Die Beurteilung der kreativen Leistungen eines Menschen zum Beispiel. Oder das Finden neuer Lösungen durch Eingebung. Letzteres wird gerne durch das Aufleuchten von Glühbirnen versinnbildlicht, sei es bei Daniel Düsentrieb, sei es in der BBC-Dokumentation The creative brain: How insight works. Übt man sich in Bescheidenheit, dann kann man auch Einsichten im Labor erforschen: Während August Kekulé beim Wachträumen die Strukturformel des Benzols fand und Nikola Tesla beim Spazierengehen die Eingebung hatte, wie man einen Wechselstromgenerator baut, begnügen sich Kreativitätsforscher damit, wenn ihre Versuchspersonen ein Wort finden, das sich mit aid, rubber und wagon kombinieren lässt. Solche Drei-Wort-Assoziationsrätsel lassen sich beliebig vermehren, und sie sind recht leicht zu lösen, so dass die Erleuchtungen in dichter Folge aufblitzen.

Mit Hilfe dieses Paradigmas zeigten Mark Jung-Beeman, John Kounios und ihre Kollegen bereits vor zwölf Jahren, dass zumindest solche verbalen Erleuchtungen an einem bestimmten Ort im Gehirn aufflackern. Sie unterzogen einige Probanden einer funktionellen Magnetresonanztomographie, um herauszufinden, wo im Gehirn erhöhte Aktivität mit dem Aha-Erlebnis einhergeht. Ihre Hypothese war, dass der rechte obere Schläfenlappen - ein Gebiet, das mit weitreichenden sprachlichen Assoziationen befasst ist - den Unterschied zwischen Lösungen durch Einsicht und Lösungen durch stumpfes Durchtesten widerspiegeln würde, und das bestätigte sich.

Die Vorrangstellung des rechtsseitigen Gebietes entspricht der bis in die Popkultur eingesickerten Vermutung, dass die linke Hemisphäre eine starre Wirklichkeitskonstruktion aus engmaschigen Assoziationen aufrechterhält, während die rechte Hemisphäre aus weitreichenden Verbindungen eine flexible, holistische Weltsicht baut, und somit die kreative Hemisphäre sei.

Funktionelle Magnetresonanztomographie hat eine äußerst bescheidene zeitliche Auflösung. Daher untersuchten Jung-Beeman und Kollegen zusätzlich eine Gruppe von Versuchspersonen mit EEG. Dessen räumliche Auflösung ist zwar vernachlässigenswert, dafür verfolgt es aber Aktivitätsänderungen in Echtzeit. So fanden die Forscher, dass im Gamma-Frequenzband die Aktivität in der Gegend des rechten (aber nicht des linken) Schläfenlappens eine halbe Sekunde, bevor die Versuchspersonen anzeigten, die Antwort gefunden zu haben, anstieg.

Als Gamma-Wellen bezeichnet man die schnellsten Frequenzen im Elektroenzephalogramm mit über 30Hz. Sie rühren möglicherweise von synchronisierter neuronaler Aktivität her, durch welche verschiedene Sinnesinformationen zu Umweltrepräsentationen verbunden werden, sie zeigen Konzentration an und gelten manchen Theoretikern als neuronales Korrelat des Bewusstseins.

Da sich das Gebiet im oberen Schläfenlappen, in dem die Arbeitgruppe Kounios erhöhte Aktivität bei Einsicht fand, unmittelbar neben Hörrinde und semantischer Sprachrinde befindet, kann man bezweifeln, ob es neben verbalen Geistesblitzen auch andersartige Musenküsse produziert. Mathematische, bildliche, technische Ideen leuchten vielleicht andernorts im Gehirn auf.

Erst Dunkel, dann Licht

Dass es wahrscheinlich von der jeweiligen Aufgabenstellung abhängt, wo die Geistesfunken im neuronalen Schaltkasten springen, zeigen auch zahlreiche Studien, für welche die Versuchspersonen im Magnetresonanztomographen verschiedene divergente Denkaufgaben leisten sollten, oder sich gar in Jazz-Improvisationen oder Freestyle-Rap austoben konnten. Gehirngebiete, die auf bestimmte Aufgaben spezialisiert sind, bündeln Gedankenfetzen, die irgendwo im Hirnspeicher verfügbar sind, und machen sie dem Denken und Handeln verfügbar. Aber woher nehmen sie diese Fetzen? Es lohnt sich, einen Blick auf das Dunkel hinter den strahlenden Erkenntnislichtern zu werfen.

Bereits in der erwähnten Studie machten Jung-Beeman und Kollegen im EEG eine weitere Entdeckung: Gerade bevor die Gamma-Wellen im rechten Schläfenlappen den Aha-Effekt anzeigten, verstärkte sich über dem Hinterhauptslappen, wo die Sehrinde liegt, für eine Sekunde die Aktivität im Alpha-Bereich. Verstärkte Alpha-Wellen gelten als Zeichen neuronalen Kürzertretens. Die Versuchspersonen blockten anscheinend Seheindrücke ab.

Das entspricht dem, was Jeder an sich selbst feststellen kann: Wenn man in Gedanken nach einer Lösung sucht, blicken die Augen ins Leere. In einer Studie vom vergangenen Jahr bestätigte dieselbe Arbeitsgruppe diese Wahrnehmung: Sie stellten ihren Versuchspersonen wieder dieselben Einsichts-Aufgaben mit drei Wörtern und verfolgten dabei ihre Augenbewegungen. Die Aufgaben wurden auf einem Bildschirm innerhalb eines Kastens präsentiert. Wenn die Versuchspersonen die Aufgaben analytisch lösten - also mögliche Lösungswörter systematisch durchtesteten -, dann schauten sie dabei signifikant länger auf die Aufgabe, als wenn sie diese durch Einsicht lösten. Bei Aha-Lösungen schweiften die Augen dagegen deutlich länger auf den leeren Rand des Bildschirms. Sie zwinkerten dabei auch länger, schlossen also visuelle Signale aus.

Die eingangs erwähnten Tesla und Kekulé sind keine Sonderfälle. Geistesblitze schlagen häufig gerade dann ein, wenn wir unsere Aufmerksamkeit vom Problem abwenden, die bewusste Anstrengung fallen lassen und uns dem absichtslosen Sinnieren hingeben. Schon das erste "Heureka!" der Wissenschaftsgeschichte ereignete sich bekanntlich in der Badewanne.

Der Schlafforscher Jan Born konnte sogar vor einigen Jahren zeigen, dass eine Nacht Schlaf seinen Versuchspersonen half, ein verborgenes Muster in den von ihm gestellten Aufgaben zu entdecken - ein Muster, das die Lösung enorm beschleunigte. Und was für wissenschaftliche Problemlösungen gilt, trifft auch auf künstlerische Ideen zu.

Johannes Brahms gab wenige Jahre vor seinem Tode zu Protokoll, wie seine Kompositionen entstanden:

Takt für Takt wird mir das fertige Werk offenbart, wenn ich mich in dieser seltenen, inspirierten Gefühlslage befinde. ( ... ) Ich muss mich im Zustand der Halbtrance befinden, um solche Ergebnisse zu erzielen, ein Zustand, in welchem das bewusste Denken vorübergehend herrenlos ist und das Unterbewusstsein herrscht, denn durch dieses, als einem Teil der Allmacht, geschieht die Inspiration.

Johannes Brahms

Und von der Methode des mystisch-surrealistischen Malers Edgar Ende berichtet sein Sohn Michael:

Er schloss sich in seinem Atelier ein, meistens verdunkelte er es sogar völlig, legte sich auf das Sofa und konzentrierte sich. Wie er mir einmal erklärte, bestand die Schwierigkeit dieser Konzentration nicht etwa darin, sich auf einen bestimmten Gedanken, auf eine bestimmte Vorstellung zu konzentrieren, sondern auf nichts. Jede Absicht musste vergessen, jeder Gedanke zum Schweigen gebracht, jede Vorstellung ausgelöscht werden. Mit völlig leerem Bewusstsein, aber in einer Art gesteigerter Wachheit wartete er nun. […] Über kurz oder lang […] stellten sich Bilder ein; Bilder völlig anderer Art, als normale Vorstellungen oder Erinnerungen sie hervorzubringen vermögen, nicht schemenhaft undeutlich, sondern von gestochener Schärfe, oft sogar verkleinert, wie durch einen umgekehrten Feldstecher gesehen. Er konnte auf den Inhalt der Bilder keinerlei Einfluss nehmen, sie also nicht etwa durch Phantasietätigkeit willkürlich verändern.

Michael Ende

In solchen Zeiten, in welchen wir die Helle des Bewusstseins dimmen, wird das sogenannte Default-mode-Netzwerk aktiv. So bezeichnete der amerikanische Neurologe Marcus Raichle diejenigen Gehirngebiete, deren im Magnetresonanztomographen gemessene Aktivität sinkt, sobald die Versuchspersonen sich einer Aufgabe widmen. Wenn man annimmt, dass das Gehirn während des Nichtstuns in Ruhe ist, dann ist dieses Absinken der Aktivität noch unter den Ruhezustand schwer zu erklären. Hinzu kommt, dass unterschiedliche Aufgaben zwar jeweils unterschiedliche Gehirngebiete in Aktivität versetzen - die stillgelegten Gebiete hingegen bei allen Aufgaben dieselben waren.

Raichle kam auf die Idee - und überprüfte sie mit angemessenen Methoden -, dass diese Gebiete daher ein Netzwerk darstellen, das aktiviert wird, wenn kein zielgerichtetes Verhalten gefordert ist. Weitere Forschung hat seither nahegelegt, dass das Default-mode-Netzwerk funktional zu tun hat mit Tagträumerei, mentalen Simulationen, auch mit Selbstbezogenheit und gefühlsgeleitetem Denken.

Neurowissenschaftliche Kreativitätsforschung der letzten Jahre hat Brahms und Ende und viele andere Künstler und Theoretiker bestätigt, die den Eindruck hatten, dass sich die Quellen ihrer Kreativität aus dem dunklen Untergrund ihres Bewusstseins speisen. Forscher um Roger Beaty aus North Carolina und Aljoscha Neubauer aus Graz zeigten vor anderthalb Jahren, dass bei kreativen Personen die funktionelle Konnektivität innerhalb des Default-mode-Netzwerks höher ist als bei unkreativen.

Und in einer vor wenigen Wochen erschienenen Studie maß die Arbeitsgruppe von Rex Jung aus New Mexico die Oberfläche der Hirnrinde bei Versuchspersonen aus, die sie darüber befragt hatten, ob und wie häufig sie kreativ Musik machen (komponieren, arrangieren, improvisieren). Bei kreativen Musikern waren naheliegenderweise Gebiete größer, die mit Hören und Musikverarbeitung zu tun haben, auch solche, die man mit der emotionalen Verarbeitung von Musik in Verbindung bringen kann - und schließlich auch Gebiete, die man dem Default-mode-Netzwerk zurechnen kann.

Neue Ideen blubbern also von Innen heraus, wie Gasblasen aus dem Teersee der Seele. Damit ist es freilich lange nicht getan: Wie Brahms und viele große Künstler und Denker immer wieder betont haben, bedarf es zunächst großer Anstrengung, dort unten genügend Wissensmaterial unterzubringen, aus dem die Ideen gären können. Und danach braucht es harte Arbeit - Edisons 99% Transpiration gegenüber dem 1% Inspiration -, um aus der Eingebung ein fertiges Werk zu machen.