Sozialistisches Monopoly

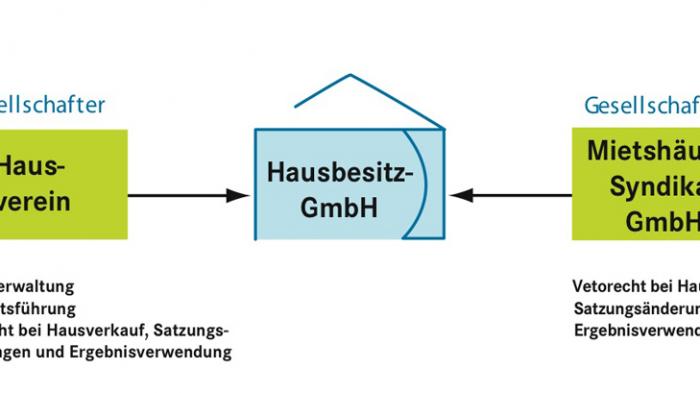

Privateigentum verhindern: Die rechtliche Organisationsform der Syndikatsprojekte. Grafik: Mietshäuser-Syndikat

Wie das Mietshäuser-Syndikat Spekulation mit Wohnraum verhindert. Wohnen als Projekt - Teil 2

Das Modell des Mietshäuser-Syndikat bedient sich der Regeln des Marktes, um selbstorganisierten Hausprojekten auf die Beine zu helfen. Wer mitmachen will, kommt mit wenig Geld aus, muss aber umso mehr soziales Kapital mitbringen.

Teil 1: Vom sozialen zum selbstorganisierten Wohnungsbau

Wir sind unter ihnen: Wir tummeln uns im Dickicht der Stadt unter Baulöwen und Immobilienhaien, unter Häuslebauern und Wohnungseigentümern, unter Wohnungsbaugesellschaften und Kapitalanlageunternehmen. Wir konkurrieren mit ihnen um die eine oder andere Immobilie und spielen das Monopoly im Maßstab 1:1.

Mietshäuser-Syndikat

Die Genugtuung, die aus dieser Eigendarstellung des Mietshäuser-Syndikats spricht, rechtfertigt sich durch inzwischen 66 selbstverwaltete Hausprojekte in ganz Deutschland, davon allein zwölf in der Syndikatsheimat Freiburg im Breisgau. Die "Kunden" des Syndikats sind vielfältig - gemeinsam ist ihnen lediglich eine mehr oder weniger links-alternative politische Ausrichtung sowie der Wunsch, in einer selbstorganisierten Gemeinschaft zu wohnen, die sich über das reine Zusammenleben hinaus auch sozial oder kulturell engagiert.

Alle Hausprojekte des Syndikats wurden auf der Basis eines Eigentumsmodells realisiert, das die Privatisierung von Wohnraum durch "kollektive Aneignung" verhindern soll. Dies gelingt ausgerechnet mit einer durch und durch kapitalistischen Rechtsform, der GmbH: Die Initiator/innen eines Hausprojektes schließen sich zu einem Hausverein zusammen, der zusammen mit dem Mietshäuser-Syndikat eine "Hausbesitz-GmbH" gegründet, an dem das Syndikat knapp die Hälfte der Anteile (12.400 Euro der 25.000 Euro Grundkapital) hält. Im Gesellschaftsvertrag der GmbH wird festgelegt, dass der Hausverein alleinige Entscheidungsbefugnis in allen Belangen hat, außer bei einem Verkauf des Hauses oder einer Privatisierung: Hier hat das Syndikat ein Vetorecht.

Ziel dieser Konstruktion ist es, dass ein einmal erworbenes Haus dauerhaft im Besitz derer bleibt, die darin wohnen. Die Bewohner erwerben kein Eigentum, sondern zahlen Miete und können ohne Verpflichtungen jederzeit wieder ausziehen. Andererseits sind sie, solange sie dort wohnen bleiben wollen (und ihre Pflichten aus dem Mietvertrag erfüllen), vor Kündigung geschützt. Denn Vermieter sind sie ja selbst beziehungsweise der von ihnen gebildete Hausverein. Das Syndikat wiederum redet den Bewohnern nicht in die Verwaltung ihres Hauses rein, sondern erfüllt nur eine Wächterfunktion, sollten die Bewohner auf die "dumme Idee" kommen, ihre Wohnungen in persönliches Eigentum umwandeln zu wollen.

Lieber 1000 FreundInnen im Rücken als eine Bank im Nacken.

Mietshäuser-Syndikat

Auch beim Kauf eines Hauses greift das Syndikatsmodell auf bewährte marktwirtschaftliche Methoden zurück: Die Mitglieder des Hausvereins werben bei Freunden und Bekannten oder bei anderen, bereits etablierten Hausprojekten um Privatdarlehen, sogenannte Direktkredite. Mit dem eingesammelten Geld gehen sie dann zur Bank ihres Vertrauens, um einen regulären Kredit zur Deckung der Restsumme zu beantragen. Die Direktkredite werden von den Banken nämlich als Eigenkapital gewertet - auf diese Weise wird man auch ohne eigenes Geld kreditwürdig.

Die Direktkredite sind zudem zinsgünstiger als ein Bankkredit, sodass nach erfolgreichem Kauf des Hauses vergleichsweise moderate Mieten festgelegt werden können. Im Gegenzug müssen die privaten Kreditgeber auch während der Wohnphase weiter "gepflegt" und neue angeworben werden, damit keine Finanzlöcher entstehen. Dies verlangt den Mitgliedern des Hausvereins einiges an sozialer Aktivität ab - ohne Verankerung in der "Szene" und ständiges Engagement ist es schwierig, eine solche Finanzierung zu stemmen und sie über die Jahre aufrecht zu erhalten. "Das ständige Umwälzen hört nie auf", drückt es ein Bewohner des Freiburger Syndikatsprojektes Collage aus.

Den Bewohnern der Collage gelingt diese "Umwälzung" seit nunmehr fünf Jahren recht gut: Die 600.000 Euro für den Kauf des vierstöckigen Gründerzeithauses konnten über 350.000 Euro Direktkredite aus "politischer Vernetzung", ein Förderdarlehen der Bewegungsstiftung sowie Bankkredite binnen weniger Monate auf die Beine gestellt werden, weitere 75.000 Euro wurden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für die energetische Sanierung gewährt. Um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, wurden und werden notwendige Sanierungsarbeiten so weit wie möglich in Eigenarbeit geleistet. Die Miete liegt mit 7 Euro/m2 im Vergleich der Syndikatsprojekte relativ hoch, ist aber für Freiburger Verhältnisse noch günstig. Und vor allem: Sie wurde seit Gründung der Collage nicht erhöht und wird auch langfristig stabil bleiben, während die Mieten im Viertel inzwischen bereits um 20 Prozent gestiegen sind.

Ein Wohnmodell für "Überzeugungstäter"

Anders als viele Syndikatsprojekte der ersten Jahre, die aus ehemals besetzten Häusern hervorgegangen sind und von denen viele nach wie vor ein bunt-alternatives Flair verströmen, unterscheidet sich die Freiburger Collage auf den ersten Blick kaum von Freiburgs zahlreichen Mittelstands-Baugruppen. Das Haus hat keine graffitiübersäte Fassade und die Bewohner leben auch nicht alle zusammen in einer Wohngemeinschaft, sondern in fünf "ordentlich" getrennten Wohnungen, je einer pro Etage plus einer Dachwohnung. Darüber hinaus gibt es Gemeinschaftsräume im Keller, die für regelmäßige kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Trotz des bürgerlichen Anscheins lag es den Collage-Bewohner/innen fern, eine Baugruppe zu gründen: "Wir haben das Syndikatsmodell gewählt, weil wir kein Eigentum bilden und uns damit für immer binden wollten. Außerdem war es eine politische Entscheidung: Mit diesem Haus kann kein Immobilienschacher mehr betrieben werden."

So kann, wer auszieht, nichts verkaufen oder mitnehmen, "Besitzer" sind immer die aktuellen Bewohner. In der Collage sind dies zur Zeit eine Kulturwissenschaftlerin und ein Maschinenbauingenieur mit ihren beiden Kleinkindern, eine Archäologin, eine Diplompädagogin mit zwei Kindern, eine Erzieherin mit ihrer erwachsenen Tochter und eine Heilpraktikerin mit ihrem Sohn. Nur ein Teil der Bewohner stammt noch aus der "Gründergeneration" des Projektes. Im Unterschied zu einer Baugruppe oder einer Wohngenossenschaft mussten die Neueingezogenen keine finanzielle Einlage mitbringen (die meisten Collage-Bewohner/innen haben sich allerdings als Direktkreditgeber beteiligt). Bei der Collage wie auch den meisten anderen Syndikatsprojekten wird allerdings eine bestimmte Anzahl von Arbeitsstunden festgelegt, die alle Hausbewohner pro Jahr leisten müssen.

Wie die Baugruppe oder die Wohngenossenschaft kann man das 1993 gegründete Mietshäuser-Syndikat mittlerweile zu den etablierten Wohnformen zählen, auch wenn Syndikats-Mitbegründer Stefan Rost seine Organisation nach wie vor in einer Sonderrolle sieht: "Baugruppen besetzen zwar auch Nischen, aber im Vergleich zu uns sind sie totaler Mainstream." Obwohl das Syndikatsmodell längst über die Hausbesetzerszene hinaus Verbreitung gefunden hat, glaubt er nicht, dass es sich für jeden eignet: "Aus einer irgendwie ideologisch links-emanzipatorischen Ecke muss man schon kommen, sonst macht man so was nicht. Wer so ein Projekt startet, muss Überzeugungstäter sein."

Dazu gehört nicht zuletzt auch die solidarische Verpflichtung, dass Hausprojekte, die aus dem Gröbsten raus sind, neuen Projekten bei der Anschubfinanzierung helfen. So zahlt die Collage jährlich rund 500 Euro (0,10 Euro/m2) in einen Solidarfonds. Dabei handelt es sich um einen revolvierenden Fonds, wie er inzwischen auch anderweitig als Zukunftsmodell für einen sozialverträglichen Wohnungsbau in Deutschland diskutiert wird. Zumindest in dieser Hinsicht kann das Modell des Mietshäuser-Syndikats über die eigene Nische hinaus als funktionierendes Vorbild dienen.

Die nächsten Folgen der Artikelserie:

- Es brennt wieder Licht: Wächterhäuser sollen Leipzigs Stadtbild retten

- Anders wohnen als gewohnt: Berlin, die Hauptstadt der Wohnprojekte