Streit über Windenergie vertagt

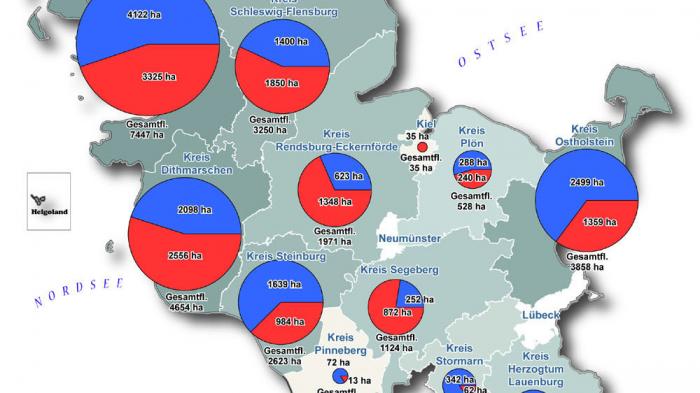

Alte und zusätzliche Nutzungsflächen für Windenergie in Schleswig-Holstein. Bild: Staatskanzlei Schleswig-Holstein

Die Energie- und Klimawochenschau: Die nächsten Monate dürften energiepolitisch interessant bleiben, Sandy und die Klimaerwärmung

Einiges deutet darauf hin, dass die Berliner Koalition sich das Erneuerbare-Energiegesetz noch vor der Bundestagswahl im nächsten September zur Brust nehmen will. Der Koalitionsausschuss hat sich am Sonntag für eine "Reform" des EEG ausgesprochen. Bis März 2013 sollen Ergebnisse vorliegen, heißt es in einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Obwohl es zunächst bei nebulösen Ankündigungen bleibt, ist unschwer zu erahnen, wohin die Reise gehen wird. Nach den diversen Angriffen auf den Ausbau der Photovoltaik-Nutzung wird nun vermutlich der Fokus mehr auf den Ausbau der Windenergie gelegt werden. Windräder liefern, sofern sie an Land stehen, billigeren Strom als alle anderen erneuerbaren Energieträger, aber sie sind wegen ihres Erfolgs den großen Stromkonzernen seit langem ein Dorn im Auge. Also fordert der neue Umweltminister und Merkel-Getreue Peter Altmaier auch für deren Ausbau eine Begrenzung.

Schleswig-Holstein baut aus

Doch dafür wird er sich mit den Bundesländern anlegen müssen. Schleswig-Holstein hat zum Beispiel am Dienstag neue Regionalpläne für die Nutzung der Windenergie vorgestellt, Diese wurden nach Konsultationen in den Kreisen und Gemeinden erstellt, die bereits die schwarz-gelbe Vorgängerregierung eingeleitet hatte, und weisen die für den Bau von Windkraftanlagen vorgesehenen Flächen aus.

Die neuen Pläne verdoppeln die Vorrangflächen nahezu, die nun 2,7 Prozent der Landesfläche umfassen. Auch die Landeshauptstadt Kiel weist erstmalig Flächen aus. Schon jetzt kann das Bundesland, das in Deutschland zu den Pionieren der Windenergienutzung gehört, rechnerisch gut 40 Prozent seines Strombedarfs mit Windrädern decken. Da zur Flächenausweitung noch das sogenannte Repowering, der Ersatz von Altanlagen durch neuere, leistungsstärkere Modelle hinzu kommt, wird für die nächsten Jahre mit einem starken Anstieg dieses Anteils gerechnet.

Zuletzt war 2011 die aus Windkraft erzeugte Strommenge um 11,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Kilowattstunden (Terawattstunden, TWh) gestiegen. Hinzu kamen noch 1,7 TWh aus Biogasanlagen, die wegen des mit ihnen verbundenem intensiven Anbaus von Mais auf den Dörfern eher unbeliebt sind. Schließlich wurde 2011 im Land zwischen den Meeren auch noch rund 0,73 TWh mittels Fotovoltaik erzeugt. Zusammen decken die Erneuerbaren also schon jetzt rund zwei Drittel des regionalen Bedarfs.

Mit dem weiteren Ausbau setzt das Land darauf, weiter im großen Maße Strom zu exportieren. Bisher waren es vor allem die drei Atomkraftwerke an der Elbe, die für reichlich Überschuss sorgten, doch zwei von ihnen wurden nach mehreren Jahren Stillstand nun endgültig vom Netz genommen (Das Pokern hat ein Ende). Nach den Plänen der Landesregierung (http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/Energie/Energiekonzept/energiekonzept_node.html), einer Koalition von SPD und Grünen mit der Partei der dänischen und friesischen Minderheit SSW, wird allein die Windenergie in einigen Jahren mehr Strom liefern, als im Land benötigt wird.

Angesichts dessen ist die nach dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Chefs der Landesregierungen am vergangenen Freitag vorgetragene demonstrative Einigkeit vermutlich wenig mehr als eine löchrige Fassade, hinter der fürs Erste der Streit um den weiteren Ausbau versteckt werden soll. Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass er noch in diesem Winter aufs Neue ausbrechen wird, denn die Windpläne Schleswig-Holsteins und vieler anderer Länder lassen sich nur schwerlich mit den Vorstellungen Altmaiers vereinbaren, der wie gesagt den Ausbau deckeln möchte.

Dauer-Blackout

Derweil hat jenseits des Atlantiks das Aufräumen begonnen. An der US-Ostküste sind eine Woche nach Durchzug des Monstersturms "Sandy" noch immer Hunderttausende Haushalte nicht wieder an die Stromversorgung angeschlossen. Manchen hat es noch schlimmer getroffen allein in New York City sind, wie berichtet (Bis zu 40.000 neue Obdachlose), Zehntausende obdachlos geworden. Angesichts der heranziehenden Winterstürme ist das nicht nur äußerst unangenehm, sondern für viele sogar lebensbedrohlich.

Die großen Zerstörungen und der großflächige Ausfall der Infrastruktur hat natürlich auch damit zu tun, wie und wo gebaut wurde. Die US Wetter- und Ozeanbehörde NOAA hat Luftaufnahmen von den Zerstörungen entlang der Küste gemacht und einige davon als eine Abfolge von Vorher-Nachher-Bildern zusammengestellt.

Dort kann man an einigen Beispielen sehen, wie unglaublich nahe mancherorts an die Küste gebaut wurde, ganz so, als ob es dort niemals Sturmfluten gäbe. Das ist umso erstaunlicher, als der Meeresspiegel an der US-Ostküste deutlich schneller als im globalen Mittel steigt. Das hat zum einem damit zu tun, dass dort zum Teil, ähnlich wie an der deutschen Nordseeküste, das Land absinkt. Zum anderen verteilt sich der durch Abschmelzen des Gletschers und Wärmeausdehnung des Wassers verursachte Meeresspiegelanstieg nicht gleichmäßig um den Erdball, sondern fällt aufgrund von Veränderungen im Schwerefeld der Erde, die durch das Abschmelzen der großen Eismassen auf Grönland und in der Antarktis hervorgerufen wird, in einigen Regionen schwächer und in anderen stärker aus. Die US-Ostküste gehört mit einigen Küsten am indischen Ozean zu jenen Regionen, die unter diesem Effekt am meisten zu leiden haben werden.

Darauf ist man bisher offensichtlich nicht eingestellt. Helfen kann da eigentlich nur mehr Investitionen in den Küstenschutz, denn so dicht besiedelte und mit teurer Infrastruktur vollgestopften Ballungszentren wie New York City oder Philadelphia oder Boston wird man auch bei einem Meeresspiegelanstieg von ein oder zwei Metern, wie er im nächsten Jahrhundert zu erwarten ist, nicht aufgeben wollen. In anderen Küstenorten wird man sich allerdings schon Gedanken machen, müssen, ob die zerstörten Häuser wieder aufgebaut werden sollten.

Besserer Schutz

Und dort, wo schwere Stürme zu erwarten sind, sollten Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen besser geschützt werden. Der stellvertretende Bürgermeister der seit einer Woche im Dunkeln liegenden Gemeinde Flower Hill auf Long Island im Bundesstaat New York fordert zum Beispiel, dass die elektrischen Leitungen im Boden verlegt werden, um sie besser gegen Sturmschäden zu schützen.

Eine Maßnahme, die sich sicherlich auch jene rund 60.000 Menschen im Münsterland im November 2005 gewünscht hätten, die mehrere Tage ohne Strom auskommen mussten. Bei den seinerzeitigen winterlichen Temperaturen war das durchaus keine Kleinigkeit, denn heutigen Tags bedeutet ein Ausfall der Stromversorgung auch, dass die übliche Zentralheizung nicht arbeiten kann, weil die Pumpen das Heizungswasser nicht durch die Rohre drücken.

"Sandy" war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, wie Andrew Friedman bei Climate Central herausstellt. Seine Intensität sei mit einem Luftdruck von nur 946 Hektopascal (hPa) - Normaldruck ist 1013 hPa - noch größer gewesen, als der Sturm in jenem Worst-Case-Szenario, mit dem kürzlich zwei US-Wissenschaftler in der Zeitschrift Nature auf die Sturmflutgefahren hingewiesen hatten, die New York City drohen. Entsprechend ist dort die Sturmflut auch so hoch wie zuvor aufgelaufen, zumal sie zeitlich auch noch mit einer Springtide, das heißt mit einem besonders hohem Gezeitenberg zusammenfiel. Tatsächlich war an der Ostküste bisher nur einmal ein Sturm mit noch geringerem Luftdruck auf die US-Küste nördlich von North Carolina getroffen, und zwar im Jahre 1938.

Immerhin hatten die Bewohner der nicht unmittelbar an der Küste gelegenen Städte aber auch etwas Glück im Unglück. Es kam nicht, wie ein Jahr zuvor, beim Durchzug des Hurrikans "Irene" zu umfangreichen Überschwemmungen durch über die Ufer tretende Flüsse. Das lag zum einen daran, dass der Niederschlag nicht ganz so intensiv wie befürchtet ausfiel. Zum anderen war der Boden im Vorfeld aber auch bei weitem nicht so Wasser gesättigt gewesen, wie es im August 2011 der Fall gewesen war.

War es der Klimawandel?

Bleibt die Frage, ob und welchen Zusammenhang es zwischen "Sandy" und dem Klimawandel gibt. Die australische Climate Commission führt in einer Stellungnahme zwei Punkte auf, an denen ihrer Meinung nach ein Zusammenhang hergestellt werden kann.

Zum einen sei die Temperatur der Meeresoberfläche, über die der Sturm zog, um drei bis fünf Grad höher als zu dieser Jahreszeit üblich gewesen. Tropische Wirbelstürme beziehen ihre Energie aus der feuchten warmen Luft über dem Meer. Ist der Untergrund, über den sie ziehen, zu kalt oder zu trocken, schwächen sie sich schnell ab. Der Anstieg der Temperaturen des Oberflächenwassers sei aber im wesentlichen eine Folge der globalen Erwärmung. Zum anderen würden die Sturmfluten durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährlicher. Der wiederum ist hauptsächlich zum einen ein Ergebnis abtauender Gletscher und Eisschilde, zum anderen der Ausdehnung des Meereswassers aufgrund seiner Erwärmung.

Ansonsten verweist die Kommission auf den Stand der Forschung zum Thema Klimawandel und Tropenstürme, wie er 2007 im bisher letzten IPCC-Bericht festgehalten wurde. Ob ihre Anzahl zunehmen wird, ist ungewiss, sie könne in einem wärmeren Klima auch leicht abnehmen. Als ziemlich sicher gilt aber, dass ihre Intensität vor allem aufgrund des wärmeren Meereswassers und der höheren absoluten Feuchte der Luft ansteigen wird.

Für den Küstenschutz in den betroffenen Regionen, und dazu gehören in Europa auch die portugiesischen und spanischen Atlantikküsten, bedeutet das also, dass man sich auf höher auflaufende Sturmfluten und stärkere Winde einstellen muss, und zwar um so mehr, je weniger in den nächsten Jahrzehnten für die Reduktion der Treibhausgasemissionen unternommen wird.