Das Gesundheitwesen als Reparaturbetrieb

- Das Gesundheitwesen als Reparaturbetrieb

- Fußnoten

- Auf einer Seite lesen

Medizinische Vorsorge zwischen staatlichem Auftrag und Profitstreben (Teil 2)

Es gibt etliche Beschwerden über das deutsche Gesundheitssystem. Die einen beklagen zu wenig Krankenhäuser, die anderen zu viele; die einen schimpfen darüber, dass sie als Kassenpatienten zu lange auf Facharzt-Termine warten müssen, die anderen über die deutsche Überversorgung; die Wirtschaftsliberalen sehen in der Gesundheitspolitik übelsten Sozialismus am Werk, die Linken reden von Staatsversagen.

Einfach nur die übliche Nörgelei? Oder gibt es Gründe dafür, warum es das Gesundheitssystem in dieser Gesellschaft keinem recht machen kann?

Während der Coronapandemie wurden die Klagen über die Lage der Krankenhäuser, der Intensiv-Stationen und die schlechten Bedingungen des Pflegepersonals immer lauter. Vielfach wurde verlangt, die "neoliberale Privatisierungs-Strategie" rückgängig zu machen.

Das unterstellt, dass mit staatlichen bzw. kommunalen Betreibern alles besser würde. Auch wenn das in einigen Punkten zutreffen mag, greifen Problem-Diagnose wie Lösungsvorschlag eindeutig zu kurz. Denn eine Entgegensetzung Staat contra Privat trifft den Kern der Sache nicht – zur Begründung im Folgenden einige grundsätzliche Gedanken zum deutschen Gesundheitssystem.

Gesundheit als Staatsaufgabe

Die Behandlung von Krankheiten kostet in einer Marktwirtschaft Geld, weil mit Diagnose und Heilung ein Geschäft gemacht werden kann (und soll). Normale Beschäftigte und ihre Angehörigen könnten die Kosten für die Behandlung ihrer Leiden – Arztbesuche, Medikamente, Krankenhausaufenthalte, Prothesen und Rollstühle – aus ihrem Einkommen nicht aufbringen bzw. sie können nicht die nötigen Rücklagen bilden – darauf sind ihre Löhne nicht berechnet.

Diese Feststellung ist ebenso banal, wie ihre Wirkung praktisch katastrophal ist. Denn so sehr alle auf ihre Gesundheit angewiesen sind, so schwer ist diese in einer Gesellschaft zu haben, in der aus ökonomischen Rechnungen heraus alle ziemlich rücksichtslos mit ihr umgehen (Teil 1: Warum Gesundheit gar nicht unser "teuerstes" Gut ist).

Der moderne Staat hat sich dieses Notfalls aus seinen Gründen angenommen. Wie auch immer die historischen Anfänge der staatlichen Gesundheitspolitik beschaffen waren (als Umgang mit Armutskrankheiten, Seuchen und minimaler Versorgung der Lohnabhängigen, die deren Familienangehörige zunächst einmal nicht einbezogen hat) – heute behandelt er Gesundheit als eine notwendige Grundvoraussetzung zur umfangreichen Indienstnahme seiner Bevölkerung, die jedem seiner Bürger und in der Regel auch rechtlich anerkannten Ausländern im Bundesgebiet zusteht.

Über die früheren engen Nützlichkeitsvorstellungen – bis weit ins 20. Jahrhundert war es ein wichtiger Gesichtspunkt, dass ein Volk im Falle eines Kriegs größere Strapazen durchstehen sollte – ist die moderne Gesundheitspolitik damit hinaus. Sie sichert allen, auch ökonomisch nicht "nützlichen" Bürgern, wie der älteren Generation und Menschen mit schweren Behinderungen, die nötigen medizinischen Leistungen zu – als Bedingung dafür, dass sie leben und an der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft teilnehmen können.

Dafür organisiert der Sozialstaat ein umfassendes Gesundheitswesen: Hygiene, Krankenhäuser, medizinische Forschung und Ausbildung, Seuchenbekämpfung. Gegenüber der mittelalterlichen Vorzeit, in der das medizinische Wissen nicht systematisch entwickelt war und die Heilkunst mehr oder weniger zufällig von Menschen ausgeübt wurde, die sich und ihre Kenntnisse bzw. ihre Fähigkeiten für geeignet hielten (Barbiere, Kräuterweiblein, Schamanen), stellt er die Medizin unter seine Aufsicht: Entwicklung der Medizin zur Wissenschaft, staatliche Regelung der Gesundheitsberufe (Zulassung, Standesordnung), Hygienevorschriften.

Zur Finanzierung der nötigen Leistungen hat der deutsche Sozialstaat die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) eingerichtet. Sie ist die älteste Sozialversicherung in Deutschland – 1883 gegründet, stellt sie bis heute die gesundheitliche Reproduktion der lohnabhängigen Klasse sicher, die mit Lohn und Leistung im Produktionsprozess so systematisch untergraben wird.

Eine Finanzierung aus Steuermitteln lehnte das damalige Kaiserreich wegen der zu hohen Belastungen des staatlichen Haushalts ab. Dabei ist es bis heute geblieben. Im Unterschied zu anderen kapitalistischen Staaten, die ihr Gesundheitssystem über Steuern finanzieren und damit auch die vermögenden Bürger belasten (Großbritannien, Schweiz), halst der deutsche Sozialstaat diese sozialpolitische Kost in erster Linie der Gesamtheit der lohnabhängig Beschäftigten und ihrer "Solidarität" auf.

Auf Basis der durch die Mitgliedsbeiträge hergestellten Zahlungsfähigkeit – rund 90 Prozent der deutschen Bevölkerung sind gesetzlich krankenversichert – konnte die deutsche Medizinbranche zu dem werden, was sie heute ist. Medizintechnik, Pharmakologie, flächendeckend vorhandene Krankenhäuser, spezialisierte Ärzte sowie die abgeleiteten Berufe wie Physiotherapeuten, Logopäden etc., beeindruckende Fortschritte in Diagnostik und Behandlung bis hin zu Pharmakonzernen und Orthopädieherstellern, die auf dem Weltmarkt führend sind – all das gibt es inzwischen, weil der Staat die Mittel dafür fast 140 Jahre lang zentralisiert hat durch Verpflichtung seiner Lohnabhängigen, in die Gesundheitskassen einzuzahlen.

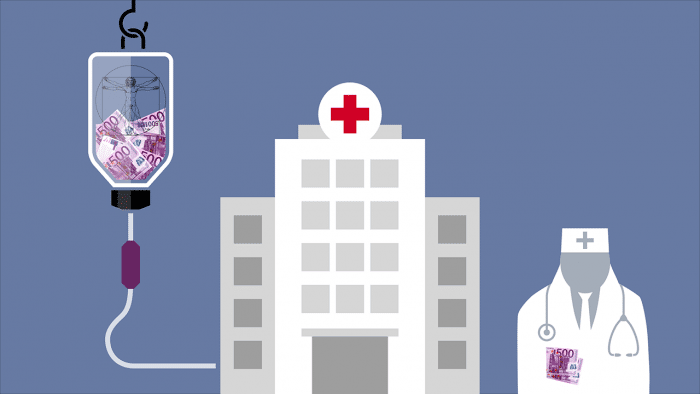

Medizinische Versorgung als Geschäft

Die Behandlung der Krankheiten, die medizinische Versorgung, die die Gesundheitsbranche – Ärzte, Pharmafirmen, Hersteller medizinischer Geräte und Heilmittel – für die Patienten erbringt, ist in Deutschland insofern ein Geschäft. Das gilt inzwischen auch für Krankenhäuser.

Das erkennt der soziale Staat an, das will er – ein erster Hinweis darauf, dass der oft behauptete Gegensatz "guter, fürsorglicher Staat" contra "private Profitorientierung" nicht ganz zutrifft. Damit hat er allerdings auch in der Gesundheitssphäre den harten Gegensatz etabliert, der in seiner Marktwirtschaft üblich ist: Das, was der eine als Patient bekommt – in diesem Fall an Diagnose, Heilmitteln, Pflege –, ist für den anderen, d.h. medizinischen Leistungserbringer, Mittel seiner Bereicherung.

Dass es um Geld geht, ist für alle, die in der Gesundheitsbranche tätig sind, ein objektiv gemachter Maßstab – ganz gleichgültig, wie sozial engagiert, fürsorglich, humanistisch oder aber geldgierig ihre Einstellung im Einzelnen ist.

Der in dieser Beziehung enthaltene Gegensatz wird auch nicht geringer dadurch, dass ihn die Beteiligten gar nicht kennen oder geflissentlich ignorieren; eher im Gegenteil. Und er gilt von der kleinen Physiotherapeutin über die Krankenhäuser bis hin zum global agierenden Pharmakonzern.

Gutverdienende Halbgötter

Ärzte behandeln ihre Patienten mit einem doppelten Zweck: Sie wollen deren Leiden lindern, im Idealfall beseitigen (siehe: "Warum Gesundheit gar nicht unser "teuerstes" Gut ist") und sie wollen damit Geld verdienen. Niedergelassene Ärzte sind mit hoheitlichen Funktionen ausgestattete Freiberufler.

Der Gesetzgeber ermächtigt sie zu harten Entscheidungen über ihre Patienten: Welche Diagnose- und Therapiemöglichkeiten sie ihnen verordnen, bewirkt Wesentliches in deren Leben und ist zugleich eine Kostenentscheidung. Und das Attest eines Arztes eröffnet lohnabhängigen Patienten die Möglichkeit, ihre Krankheit auszukurieren, ohne auf Lohn verzichten zu müssen – vom Standpunkt der Beschäftigten eine der seltenen Gelegenheiten in dieser Gesellschaft, ohne eigene Leistung an Geld zu kommen, vom Standpunkt der Arbeitgeber aus eine überaus lästige Verpflichtung zur Zahlung von Geld, für das sie nichts bekommen.

Auf seine Ärzte und ihren verantwortlichen Umgang mit diesen Fragen möchte sich der soziale Staat deshalb verlassen können. Er regelt detailliert ihre Ausbildung wie die dazu gehörenden Prüfungen und überwacht ihre Zulassung (Approbationsordnung für Ärzte). Auf dieser Basis üben Mediziner ihre Tätigkeit frei aus und dürfen mit Diagnostik und den daraus folgenden ärztlichen Maßnahmen außerordentlich gut verdienen.

Die 470.000 Ärzte in Deutschland gehören regelmäßig zu den Spitzenverdienern; durchschnittlich erbringt eine allgemeinmedizinische Praxis 227.000 Euro pro Jahr, fachärztliche erheblich mehr.

Ihr Geld erhalten Ärzte von den Krankenkassen, mit denen sie den bei ihren Patienten erbrachten Aufwand "abrechnen". Diese Rechnung funktioniert inzwischen in Form pauschalisierter Posten; berechnet wird nicht der jeweils individuelle Aufwand, mit dem ein Arzt einen Patienten behandelt hat.

Stattdessen haben Ärzte und Krankenkassen Kennziffern vereinbart, die Krankheitsbilder, ihre Diagnose- und Behandlungsschritte mit einem dafür "angemessenen", durchschnittlichen Honorar verknüpfen und zudem eine "Budgetdeckelung", eine Obergrenze für die Behandlungskosten eines Kassenpatienten pro Quartal, beinhalten.

Darin drücken sich die Bemühungen der Kassen aus, auch auf Seiten der Ärzte und ihrer Rechnungen "Kosten zu dämpfen". Mit individuell zu zahlenden medizinischen Leistungen (Igel) wurden eine ganze Reihe sinnvoller Vorsorge-Untersuchungen (Messung des Augeninnendrucks oder der Knochendichte) auf die Patienten abgewälzt (2012 waren das bereits Leistungen im Umfang von 1,5 Milliarden Euro).

Wenn sie ihre Patienten behandeln, haben Ärzte und deren finanzielle Berater dieses System von Abrechnung, mit dem sie ihr Einkommen erzielen, selbstverständlich stets vor Augen – mit interessanten Konsequenzen. Einerseits folgt daraus nämlich die Praxis, am Patienten zu sparen, bspw. nicht die teureren, aber besser verträglichen Antibiotika zu verschreiben – Konsequenzen, die klar nicht aus dem medizinischen Wissen stammen, sondern aus den zur Routine gewordenen Abrechnungserfahrungen des Arztes.

Andererseits entspringt daraus aber auch die genau umgekehrte Variante, nämlich am Patienten alles Mögliche durchzuziehen, was medizinisch nicht unbedingt, dafür aber abrechnungsmäßig sinnvoll ist – seien es doppelt und dreifach durchgeführte Blutuntersuchungen, EKGs oder Röntgenbilder, die nicht angeordnet werden, weil es nötig ist, sondern eher, weil es ja sozusagen nicht schaden kann, aber die gerade angeschafften Geräte einer Praxis besser auslastet.

Für den Patienten hat die Tatsache, dass Gesundheit in dieser Gesellschaft ein Geschäft ist, insofern vor allem die beunruhigende Konsequenz, dass er seinen Ärzten nicht vertrauen kann – obwohl er das als Laie in den Fragen, mit denen er zu ihnen kommt, gerade muss.

Weder kann er sich sicher sein, dass bei der Behandlung seines Leidens nicht gerade die Sparvorgaben einer Kasse bzw. die Abrechnungskalkulationen seines Arztes so zum Tragen kommen, dass er nicht an die therapeutisch möglichen Dinge kommt, die er braucht; noch kann er sicher sein, dass ihm nicht gerade Diagnose- und Therapiemöglichkeiten aufgenötigt werden, die er eigentlich nicht braucht. Nicht er und die Wiederherstellung seiner Gesundheit auf Basis des Stands der Wissenschaft sind das schlichte Kriterium der ärztlichen Behandlungen, sondern ein seltsames Konglomerat voneinander widersprechenden Interessen.

Deutsche Pharma – Weltspitze!

Pharmafirmen konkurrieren mit ihren Medikamenten; allerdings nicht um Heilung. Zweck ihres Geschäfts ist die Erzielung von Gewinn; das Mittel dafür sind Produktion und Verkauf von Pillen, mit denen Blutdruck gesenkt, eine Schilddrüsenunterfunktion ausgeglichen oder eine Schwangerschaft verhindert werden soll.

Ihr Zweck geht in besonderer Weise auf, wenn sie es schaffen, als Erste mit einem neuen Produkt auf den Markt zu kommen, das einen zusätzlichen Nutzen in Bezug auf Heilung verspricht. Dann können sie für eine gewisse Zeit Monopolpreise verlangen, über die sie später mit den Krankenkassen bezüglich Abschlägen verhandeln müssen, die ihnen aber in jedem Fall einen stattlichen Gewinn versprechen.1

Der ist umso größer, je mehr Kranke dieses Medikament benötigen, weswegen für Krankheiten, die selten sind, Medikamente eher selten entwickelt werden. Umgekehrt: eine Pandemie und die Aussicht, relevante Teile der Weltbevölkerung zu behandeln oder zu impfen, wenn es gut läuft, bringen den finanzgetriebenen Forschergeist ordentlich in Schwung.

Mit ihrem neuen Produkt werben die Pharmafirmen bei denen, die über die Vergabe entscheiden – bei den Ärzten und Apothekern. Weil das beste Argument für die Verordnung der neuen Pillen aus materiellen Anreizen besteht, übersteigt der Aufwand für Werbung samt luxuriösen Ärztekongressen den für Forschung.

Kein Wunder, dass die Firmen deshalb überall sonst sparen müssen. Die aufwendige Forschungsphase beispielsweise wollen sie möglichst verkürzen, die vorgeschriebenen Testreihen, Zulassungsvorschriften etc. sind für sie lästige Pflichten – mit denen sie entsprechend geschickt (Korruption, gefälschte Studien, Bestechung der Ärzte) und ruppig (Kauf von Testpersonen, zum Teil in der Dritten Welt, risikoreiche Tests mit ungewissem Ausgang) umgehen.

Kein Wunder auch, dass Pharmakonzerne keineswegs bereit sind, ihre teuer entwickelten Produkte Patienten aus armen Ländern zur Verfügung zu stellen, die zwar krank, aber nicht entsprechend zahlungsfähig sind. Das Massensterben der Menschen in der 3. Welt an Krankheiten, die für ein paar Dollar mit Medikamenten westlicher Konzerne heilbar wären, kennzeichnet den im Wortsinne "eigentümlichen" Charakter des "medizinischen Fortschritts" im Kapitalismus.

Und zwar lange, bevor all das im Fall Corona nochmal jedem, der es begreifen will, aufs Butterbrot geschmiert wird: ein deutsches Pharma-Kapital, das schnell einen Impfstoff entwickelt hat und nun "an der Goldgrube" seine Gewinne einstreicht, während die deutsche Politik schützend ihre Hand über das Impfstoff-Patent hält – gegen Südafrika (Omikron lässt grüßen!) Indien und weitere 100 Staaten (selbst die USA) sowie sämtliche wichtigen NGO’s, den Papst und einen ganzen Haufen Nobelpreisträger, auf die man sich ansonsten ja fürchterlich gerne bezieht (wenn es passt) ...

Teil 3: Krankenhäuser als Profitcenter

Dr. Renate Dillmann hat zusammen mit Dr. Arian Schiffer-Nasserie das Buch "Der soziale Staat – Über nützliche Armut und ihre Verwaltung" geschrieben (VSA 2018)