Der Mensch als Industriepalast

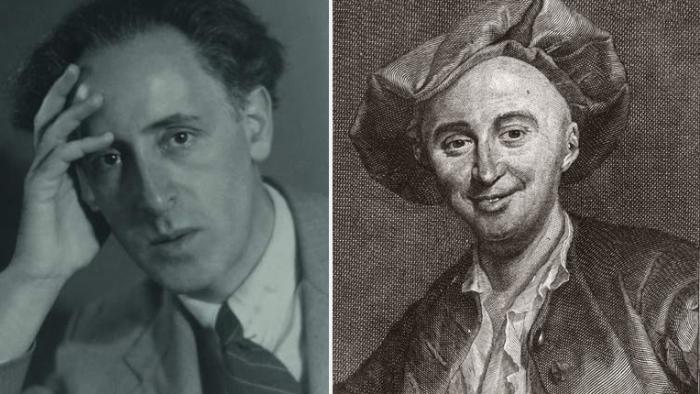

Fritz Kahn (Bild: © Debschitz, www.fritz-kahn.com), Julien Offray de La Mettrie

Eine Ausstellung über den seltsamen, aber faszienierenden Ikonographen der Naturwissenschaften Fritz Kahn

Die Berliner Charité startet in das Jubiläumsjahr ihres dreihundertjährigen Bestehens mit einer Ausstellung zu Ehren von Fritz Kahn (1888-1968), einem Gynäkologen, der als Pionier der populärwissenschaftlichen Schautafel zum Bestsellerautor wurde. Ist damit eine Rückbesinnung auf das mechanistische Menschenbild aus der Gründerzeit der naturwissenschaftlichen Medizin beabsichtigt?

Die Pest näherte sich der preußischen Hauptstadt als König Friedrich I. den Bau eines Quarantänehauses außerhalb der Stadtmauer befahl, das später zu einem Lazarett umgewandelt wurde, in dem sich kranke Bürger und Soldaten kostenlos behandeln lassen konnten, aber so auch aus der Stadt herausgehalten wurden, und das dieses Jahr sein 300stes Bestehen feiert. Fast auf den Tag gleichzeitig wurde in der Bretagne Julien Offray de La Mettrie geboren, ein Freigeist, dessen offenes Bekenntnis zum Atheismus ihn später zur Flucht ins tolerante Preußen zwang. Am Hof vom Alten Fritz durfte er unter dem Schutz der Narrenfreiheit die Thesen aus seinem Hauptwerk L'homme Machine (1748 - Die Maschine Mensch), vertreten: Der Mensch, die selbsterklärte Krönung der Schöpfung, sei nichts anderes als eine komplizierte Maschine und lasse sich in allen Lebensäußerungen rein mechanisch erklären.

Zum Jubiläum der Charité (nicht La Mettries) hat das Medizinhistorische Museum jetzt eine Ausstellung mit dem genau gleichen Titel "Maschine Mensch" eröffnet. Gewidmet ist sie dem anderen großen Popularisierer und Ikonographen der Naturwissenschaften, Fritz Kahn, einem ehemaligen Student der Gynäkologie an der Charité, der spätestens mit seinem fünfbändigen Werk "Das Leben der Menschen" (1922 bis 1931) zum internationalen Erfolgsautor wurde. La Mettrie wird von der Ausstellung ignoriert.

Die Faszination von Kahns Büchern liegt wesentlich in den insgesamt weit über 2.000 Bildern und Schautafeln, die er fantasievoll erfand und von wechselnden Zeichnern und Illustratoren anfertigen ließ. Und in seinen immer überraschenden und nicht selten skurrilen visuellen Metaphern. "Der Mensch als Industriepalast" (1926) heißt sein wohl berühmtestes Bild, an dem sich bis heute Graphikdesigner und Medienschaffende ehrfurchtsvoll austoben, zuletzt Henning M. Lederer.

Für das Verständnis der Bilder muss man unterscheiden: Kahn selbst beabsichtigte durch die Schautafeln eine wissenschaftliche Tatsache anschaulich darzustellen, war sich aber des Problems bewusst, dass Wahrheit und Verständlichkeit in einem Spannungsverhältnis stehen und in manchen Fällen der Kompromiss ganz zugunsten letzteres ausfallen müsse. Es war ihm lieber, dass die Leser überhaupt etwas von den komplexen Tiefenstrukturen der Natur zu verstehen glauben, sei es auch notfalls nicht ganz die wissenschaftliche Wahrheit, als dass sie, mit den ungeschönten Tatsachen konfrontiert, sich desinteressiert abwenden. Die meisten heutigen Betrachter hingegen werden sich über den - vielleicht manchmal unfreiwilligen - philosophischen Humor in Kahns Schautafeln vor Lachen und Schenkelklopfen verbiegen.

Ideengeschichtlich stehen seine Tafeln in einer langen Tradition. René Descartes (1596-1650) etwa hielt Tiere generell für nichts anderes als mehr oder weniger komplexe mechanische Puppen, was Ingenieure wie Jacques de Vaucanson (1709-1782) inspirierte, es mit dem Nachbau von zum Beispiel einer Ente auszuprobieren – was nach Aussagen von Zeitzeugen überzeugend funktioniert habe.

Bei der mechanischen Rekonstruktion von menschlichen Wahrnehmungs- und Kognitionsleistungen wird es schwieriger. René Descartes wusste sich hier nur noch mittels des philosophischen Konstrukts "Dualismus" zu helfen: Die Sphäre des Geistes sei zwar einerseits gänzlich immateriell, könne aber andererseits über eine spezielle, im Gehirn lokalisierte Empfangsstation mit der materiellen Welt Kontakt aufnehmen und einen menschlichen Körper quasi wie der Fahrer ein Auto steuern. Philosophiegeschichtlich wurde das als Homunkulus-Theorie oder "Geist in der Maschine" bekannt. Descartes vermutete diese Verbindung zwischen der geistig-semantischen Welt des Denkens und der mechanistisch-kausalen Welt der Materie anatomisch in der Zirbeldrüse.

Mit bloß einer einzigen Verbindung zwischen Geist und Körper gibt sich Fritz Kahn nicht zufrieden. Seine Schautafeln sind geradezu exzessiv von Homunkuli überbevölkert, an Geistreichtum übertreffen Kahns Maschinen alle Schlossruinen Schottlands. Der semantische Bruch zwischen Wahrnehmung und Begriff wird dadurch natürlich nicht verständlicher, dass man ihn vielfach im Kopf wiederholt. Als philosophische Verspottung von Platons Höhlengleichnis ist Kahns "Was sich in unserem Kopf abspielt, wenn wir ein Auto sehen und 'Auto' sagen" aber geradezu genial.

Was durch die bahnbrechende Entdeckung von Pawlow durch nur einen einzigen simplen Reflex erklärt werden kann, die Anregung von Speichelproduktion durch einen Sinnenreiz vom Bratenduft, wird nach der Erklärung durch Kahns Schautafel zu einem unglaublichen Komplex aus zig Schaltzentralen und Organisationsabteilungen. Kahns Schautafeln sind tatsächlich keine populärwissenschaftlichen Vereinfachungen, sondern ehrfurchtsvolle Mystifizierungen des vermeintlichen wissenschaftlichen Tiefsinns – also Verkomplizierungen einer (bisweilen) einfachen Natur.

Oder ein rauschhaftes Austoben in Metaphorik. Die "Willensphäre" in seinem Bild "Muskel- u. Klingelleitung in ihrer fünffachen Übereinstimmung" – ein Höhepunkt philosophischen Humors.

Nur gelegentlich ist ihm vielleicht beim Versuch, notfalls auch eher unähnliche Gegenstände in Form und Funktion zu parallelisieren, die Fantasie durchgegangen. "Auto und Ohr sind übereinstimmend" nennt sich eine Illustration. Eine andre, noch köstlicher: "Das Rettigbrot als Kleinhirnmodell". Metapher vergleich Dich oder ich beiß Dich.

Unbestreitbar ist jedoch Kahns Pionierleistung als Fortschrittsvisionär, etwa wenn er sich schon 1925 den Multimediaarbeitsplatz eines Arztes vorstellt, der von seinem Desktop aus mit verschiedenen Applets den Gesundheitszustand seiner Patienten fernüberwacht.

Oder als Ideengeber für Science-Fiction-Filme, wie dem Klassiker "Die Phantastische Reise" von Richard Fleischer 1966, der davon handelt, wie Leute, die mittels einer Erfindung auf die Größe von Mikroben geschrumpft wurden, eine Expedition durch den Körper eines Patienten unternehmen.

Ein Großteil der Illustrationen aus Kahns Büchern sind aber einfach eindrucksvolle, weil drastisch überspitzte Visualisierungen, wie bei dem Bild "In 70 Jahren isst der Mensch 1400-mal sein Gewicht." Man beachte die 40.000 Zigarren.

Obwohl Fritz Kahn schon bald mit seinen Büchern kommerziell erfolgreich war, hat er, bis ihm von den Nationalsozialisten die Praxiszulassung entzogen wurde, hauptberuflich als Gynäkologe gearbeitet. Von 1933 bis zu seinem Tod 1968 führte er ein unstetes Leben als freier Forscher und Wissenschaftsautor. Einige seiner Bestseller waren Aufklärungsbücher wie "Unser Geschlechtsleben - ein Führer und Berater für jedermann" (1937), das wie auch alle übrigen seiner Bücher von den Nationalsozialisten verbrannt wurde.

Gleich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten aus seiner deutschen Heimat vertrieben, konnte er nach Zwischenstationen in Palästina und Paris 1941 nur dank der persönlichen Intervention seines Freundes Albert Einstein bei Präsident Roosevelt mit einem Visum ausgestattet über Lissabon in die USA fliehen – in einer Dramatik, die an den Film Casablanca erinnert.

Angesichts der Verkaufszahlen seiner Bücher sollte es eigentlich einige Ausstellungsbesucher geben, die Fritz Kahn noch aus ihrer Jugend kennen, beispielsweise von seinem zweibändigen Werk "Das Buch der Natur" (1952) oder von "Knaurs Buch vom menschlichen Körper" (zahlreiche Auflagen von 1969 bis 1979), die nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland Bestseller waren. Trotzdem schienen die Ausstellungsmacher im Medizinhistorischen Museum der Charité geradezu mit der Unbekanntheit von Fritz Kahn und mit seiner "Entdeckung" zu werben. Nicht nur die Schirmherrin der Ausstellung, ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, und der Vorstandsvorsitzende der Charité, Karl Einhäuptel, sondern auch die Fachhistoriker, der Musemusdirektor Thomas Schnalke und erstaunlicherweise sogar die Kuratorin der Ausstellung, Uta von Debschitz, kokettierten in ihren Festvorträgen zur Ausstellungseröffnung mit der Behauptung, von Leben und Werk Fritz Kahns erst im Zusammenhang mit der Ausstellungsvorbereitung erfahren zu haben. Und so besteht die Ausstellung eigentlich auch nur aus ein paar Papptafeln und Buchvitrinen, die zwischen die grauselig-wunderschönen Anatomiepräparate des großen Rudolf Virchow (1821–1902) aus der Dauerausstellung von metastasierten Lungenkarzinomen und Leberzirrhosen im Spätstadium gestellt wurden.

Vielleicht wäre man Fritz Kahn in einem Kunst- und Architekturmuseum gerechter geworden, wo man auch solche Original-Bildunterschriften von Kahn würdigen könnte: "Der Mensch, der sich von Tieren und Pflanzen ernährt, steht vor demselben Problem wie ein Baumeister, der aus Gebäuden verschiedener Stile ein Einheitshaus herstellen soll: Er muss abbauen."

Kahns Kunststil ist offensichtlich vom Bauhaus inspiriert, oder das Bauhaus von Fritz Kahn. Assoziationen zum gleich alten Giorgio de Chirico (1888-1978) lassen sich nicht verleugnen. Ein unerforschter Kontinent tut sich auf. Eine faszinierende Begegnung mit einem seltsamen, aber sympathischen Ahnen des public understanding of science.

FRITZ KAHN – MASCHINE MENSCH. Sonderausstellung im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité, Charitéplatz 1, 10117 Berlin, täglich außer montags bis zum 11. April 2010.

Begleitbuch zur Ausstellung: Uta von Debschitz und Thilo von Debschitz: Fritz Kahn: Man Machine – Maschine Mensch. Springer Wien New York, 208 Seiten, 49,95 Euro