Deutliche Schwächung der kleinen Parteien

- Deutliche Schwächung der kleinen Parteien

- Reformbedarf an anderen Stellen

- Auf einer Seite lesen

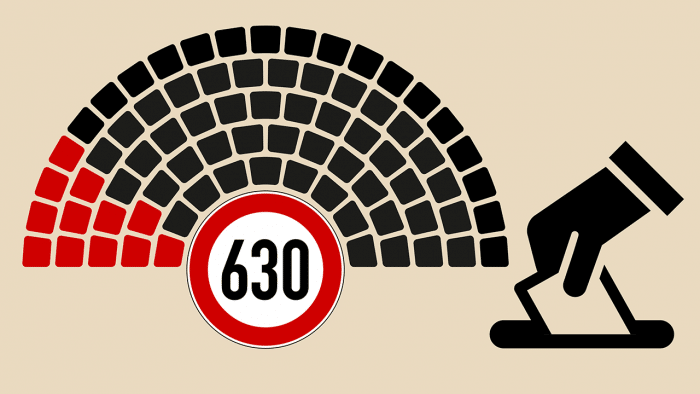

Wahlrechtsreform: Bundestag auf 630 Sitze verkleinern – jede Partei soll nur noch so viele Sitze erhalten, wie ihr nach der Zweitstimme zustehen. Demokratischer Reformbedarf ist an anderer Stelle wichtiger.

Die Ampel-Koalition will diese Woche eine Wahlrechtsreform beschließen. Gegenüber den Plänen von Januar soll der Bundestag etwas größer als bisher vorgesehen werden, aber deutlich kleiner, als er derzeit ist. Damit einher geht eine deutliche Schwächung der Chancen kleiner Parteien.

Bisher beträgt die Soll-Größe des Deutschen Bundestags 598 Sitze. Davon soll die Hälfte der Mitglieder aus den 299 Wahlkreisen stammen, die andere Hälfte von den sogenannten Landeslisten, die die Parteien vor der Wahl aufstellen. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate (hier erläutert) hat das Parlament mit der letzten Wahl die Rekordgröße von 736 Abgeordneten.

Künftig sollen es fix 630 sein, so sieht es die Regierungskoalition vor. Jede Partei soll dabei nur noch so viele Sitze erhalten, wie ihr nach der Zweitstimme zustehen. Haben in einem Bundeslang mehr Kandidaten der Partei einen Wahlkreis gewonnen, als nach der Zweitstimme Plätze zur Verfügung stehen, sollen die Kandidaten mit dem schwächsten Ergebnis leer ausgehen.

Ihr Wahlkreis wäre dann nicht mehr vom Wahlkreisgewinner vertreten (möglicherweise aber von Politikern anderer Partei, die über ihre Landesliste in den Bundestag einziehen, aber im betroffenen Wahlkreis wohnen).

Um diese Gefahr etwas zu senken, wurde für den jüngsten Entwurf die Zahl der über die Landeslisten zu vergebenden Plätze von 299 auf 331 angehoben.

Linke wäre nicht mehr im Bundestag

Entfallen soll auch das sogenannte Grundmandat, nachdem auch Parteien unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde ins Parlament kommen, wenn sie mindestens drei Wahlkreise gewonnen haben.

Dies trifft derzeit auf Die Linke zu, die 2021 mit 4,9 Prozent der Zweitstimmen knapp an der Hürde scheiterte, wegen drei gewählter Direktkandidaten aber mit 39 Abgeordneten Teil der Opposition ist. Nach dem neuen Wahlrechtsentwurf wäre die Linke dann gar nicht mehr im Bundestag vertreten, auch nicht mit ihren drei erfolgreichen Direktkandidaten.

Die Möglichkeit unabhängiger Bewerber in den Wahlkreisen soll bestehen bleiben. Für sie gilt nicht, dass sie nur dann in den Bundestag kommen, wenn ihre Partei genügend Zweitstimmen erhalten hat (die künftig "Hauptstimme" heißen sollen).

Die Möglichkeit, als parteiloser Einzelbewerber in einem Wahlkreis anzutreten, gilt regelmäßig als Ausweis der Wirkmächtigkeit des passiven Wahlrechts: Jeder kann in die Politik, man braucht nur 200 Unterschriften von Unterstützern und muss dann in seinem Wahlkreis überzeugen.

Lokal- und Regionalmedien greifen das bisher vor jeder Bundestagswahl auf, schließlich gab es zuletzt fast 200 solcher Einzelbewerber. Den Einzug in den Bundestag hat allerdings nach 1953 kein einziger parteiunabhängiger Bewerber mehr geschafft, sodass der Wegfall für die Zusammensetzung des Plenums bedeutungslos scheint. Die Wahlkreise sind eben schon recht groß, lokale Prominenz genügt offenbar nicht, um ein Mandat zu erringen.

Verfassungsrechtliche Probleme

Die vorgesehenen Wahlrechtsänderungen können dennoch Auswirkungen auch auf Einzelbewerber haben. Zum einen sehen manche Juristen wie Prof. Bernd Grzeszick von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg verfassungsrechtliche Probleme, wenn einerseits völlig auf eine Verhältniswahl abgestellt werden soll (nämlich nach dem Ergebnis der bisherigen Zweitstimme), andererseits die Personenwahl mit Erststimme in Teilen beibehalten werden soll.

Zum anderen bleibt offen, wie sich bisher erfolgreiche Wahlkreiskandidaten kleiner Parteien künftig verhalten, denn ausgerechnet mit "Partei im Rücken" haben sie keine Chance auf ein Mandat, wenn diese Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert.

Als unabhängige Kandidaten hingegen könnten sie in den Bundestag einziehen. Allerdings werden viele Wähler auch bei der Personenwahl mit der Erststimme nicht wirklich nach Person, sondern nach Partei entscheiden, weshalb alle unabhängige Bewerber seit 70 Jahren erfolglos waren.