Deutliche Schwächung der kleinen Parteien

Wahlrechtsreform: Bundestag auf 630 Sitze verkleinern – jede Partei soll nur noch so viele Sitze erhalten, wie ihr nach der Zweitstimme zustehen. Demokratischer Reformbedarf ist an anderer Stelle wichtiger.

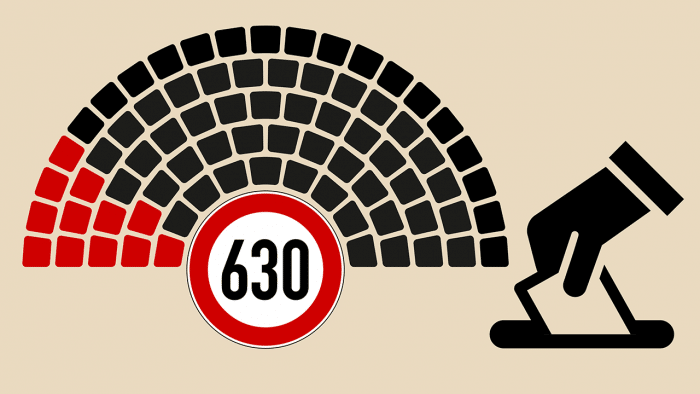

Die Ampel-Koalition will diese Woche eine Wahlrechtsreform beschließen. Gegenüber den Plänen von Januar soll der Bundestag etwas größer als bisher vorgesehen werden, aber deutlich kleiner, als er derzeit ist. Damit einher geht eine deutliche Schwächung der Chancen kleiner Parteien.

Bisher beträgt die Soll-Größe des Deutschen Bundestags 598 Sitze. Davon soll die Hälfte der Mitglieder aus den 299 Wahlkreisen stammen, die andere Hälfte von den sogenannten Landeslisten, die die Parteien vor der Wahl aufstellen. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate (hier erläutert) hat das Parlament mit der letzten Wahl die Rekordgröße von 736 Abgeordneten.

Künftig sollen es fix 630 sein, so sieht es die Regierungskoalition vor. Jede Partei soll dabei nur noch so viele Sitze erhalten, wie ihr nach der Zweitstimme zustehen. Haben in einem Bundeslang mehr Kandidaten der Partei einen Wahlkreis gewonnen, als nach der Zweitstimme Plätze zur Verfügung stehen, sollen die Kandidaten mit dem schwächsten Ergebnis leer ausgehen.

Ihr Wahlkreis wäre dann nicht mehr vom Wahlkreisgewinner vertreten (möglicherweise aber von Politikern anderer Partei, die über ihre Landesliste in den Bundestag einziehen, aber im betroffenen Wahlkreis wohnen).

Um diese Gefahr etwas zu senken, wurde für den jüngsten Entwurf die Zahl der über die Landeslisten zu vergebenden Plätze von 299 auf 331 angehoben.

Linke wäre nicht mehr im Bundestag

Entfallen soll auch das sogenannte Grundmandat, nachdem auch Parteien unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde ins Parlament kommen, wenn sie mindestens drei Wahlkreise gewonnen haben.

Dies trifft derzeit auf Die Linke zu, die 2021 mit 4,9 Prozent der Zweitstimmen knapp an der Hürde scheiterte, wegen drei gewählter Direktkandidaten aber mit 39 Abgeordneten Teil der Opposition ist. Nach dem neuen Wahlrechtsentwurf wäre die Linke dann gar nicht mehr im Bundestag vertreten, auch nicht mit ihren drei erfolgreichen Direktkandidaten.

Die Möglichkeit unabhängiger Bewerber in den Wahlkreisen soll bestehen bleiben. Für sie gilt nicht, dass sie nur dann in den Bundestag kommen, wenn ihre Partei genügend Zweitstimmen erhalten hat (die künftig "Hauptstimme" heißen sollen).

Die Möglichkeit, als parteiloser Einzelbewerber in einem Wahlkreis anzutreten, gilt regelmäßig als Ausweis der Wirkmächtigkeit des passiven Wahlrechts: Jeder kann in die Politik, man braucht nur 200 Unterschriften von Unterstützern und muss dann in seinem Wahlkreis überzeugen.

Lokal- und Regionalmedien greifen das bisher vor jeder Bundestagswahl auf, schließlich gab es zuletzt fast 200 solcher Einzelbewerber. Den Einzug in den Bundestag hat allerdings nach 1953 kein einziger parteiunabhängiger Bewerber mehr geschafft, sodass der Wegfall für die Zusammensetzung des Plenums bedeutungslos scheint. Die Wahlkreise sind eben schon recht groß, lokale Prominenz genügt offenbar nicht, um ein Mandat zu erringen.

Verfassungsrechtliche Probleme

Die vorgesehenen Wahlrechtsänderungen können dennoch Auswirkungen auch auf Einzelbewerber haben. Zum einen sehen manche Juristen wie Prof. Bernd Grzeszick von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg verfassungsrechtliche Probleme, wenn einerseits völlig auf eine Verhältniswahl abgestellt werden soll (nämlich nach dem Ergebnis der bisherigen Zweitstimme), andererseits die Personenwahl mit Erststimme in Teilen beibehalten werden soll.

Zum anderen bleibt offen, wie sich bisher erfolgreiche Wahlkreiskandidaten kleiner Parteien künftig verhalten, denn ausgerechnet mit "Partei im Rücken" haben sie keine Chance auf ein Mandat, wenn diese Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert.

Als unabhängige Kandidaten hingegen könnten sie in den Bundestag einziehen. Allerdings werden viele Wähler auch bei der Personenwahl mit der Erststimme nicht wirklich nach Person, sondern nach Partei entscheiden, weshalb alle unabhängige Bewerber seit 70 Jahren erfolglos waren.

Reformbedarf an anderen Stellen

Die demokratischen Probleme sind ohnehin ganz andere als der viel diskutierte "aufgeblähte Bundestag": ein Blick in normale Plenardebatten zeigt statt Blähung bekanntlich knurrende Leere.

Und auch das Kostenargument ist geradezu grotesk angesichts des Personalausbaus auf Regierungsseite wie der gesamten Verwaltung bis hinunter in die Dörfer (bspw. sollen in Bayern künftig Bürgermeister schon ab 2.500 Einwohnern statt bisher ab 5.000 hauptamtlich tätig werden).

So spiegelt die Zusammensetzung der Abgeordneten nicht die Zusammensetzung der abgegebenen Wahlstimmen wider, obwohl gerade dies als demokratisches Ziel gilt.

Alle Stimmen für Parteien, die unter fünf Prozent bleiben (bisher ausgenommen eben der Grundmandatsklausel) werden auf die Parteien über fünf Prozent verteilt. Bei der letzten Bundestagswahl wären damit ohne Grundmandat 15 Prozent der gültigen Stimmen unberücksichtigt geblieben, tatsächlich waren es aber immerhin 9 Prozent.

Ersatzstimme abgelehnt

Eine effektive Möglichkeit, seine Stimme vor einer solchen Vereinnahmung durch größere Parteien zu bewahren, gibt es nicht (siehe ausführlich: "Aus sehr gutem Grund: Nichtwähler").

Einer der Vorschläge zur Verbesserung zielt auf eine "Ersatzstimme": Über sie soll man seine zweitliebste Entscheidung bekunden, die zum Tragen kommt, wenn die Erststimme wegen einer Hürde nicht zum Zuge kommen kann. Die Ampel-Koalition hatte diese Idee diskutiert, aber letztlich nicht aufgegriffen.

Bei einer solchen Ersatzstimme für Parteien wird vor allem eine weitere "Zersplitterung" des Bundestags befürchtet. Nachvollziehbarerweise haben die etablierten Parteien wenig Interesse daran, dass weitere kleine Wettbewerber einziehen.

Deren Chance dürfte sich mit Ersatzstimmen deutlich erhöhen, weil mehr Wähler sich für eine (z.B. eng thematisch ausgerichtete) kleine Partei entscheiden könnten, ohne die Bedeutungslosigkeit ihrer Stimme zu fürchten, wenn sie als Zweitoption eine Partei angeben, die mit großer Wahrscheinlichkeit ins Parlament kommen wird.

Und auch die anstehende Wahlrechtsänderung selbst zeigt ein Demokratieproblem: Denn es genügt dafür eine einfache Mehrheit, was bedeutet, die Regierungskoalition bekommt ihr Gesetz bei den üblichen geschlossenen Fraktionsvoten durch den Bundestag, ohne jemanden aus der Opposition davon überzeugen zu müssen.

Gerade solche Entscheidungen in eigener Sache sollten wegen Befangenheit (bzw. möglicher Vorteilsnahme) nicht von den Betroffenen selbst getroffen werden.

Bürgerparlament für Wahlrechtsfragen

Hier wäre eine gute Möglichkeit, ausgeloste Bürger mal nicht nur beratend, sondern entscheidend arbeiten zu lassen, wie es etwa seit vielen Jahren der Experte für demokratische Losverfahren Prof. Hubertus Buchstein vorschlägt, zuletzt im hr-Podcast "Studio komplex" (in dem allerdings sonst vieles zur aleatorischen Demokratie durcheinander geraten ist, insbesondere die Unterscheidung von Ämter- und Gremien-Auslosungen).

Das Stichwort hierfür ist eine weitere Kammer neben Bundestag und Bundesrat, die sich aus ausgelosten Bürgern zusammensetzen würde und für Fragen wie Wahlrecht und Politiker-Gehälter (Diäten) zuständig wäre.

Auch die Berichterstattung über die geplante Wahlrechtsreform konzentriert sich in den General-Interest-Medien wie üblich auf die Bundestagsparteien. Wer es bisher nicht über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft hat, taucht in der Politikberichterstattung nicht auf – was sicherlich nicht ohne Auswirkungen auf die nächste Wahl bleibt.