Europas Zukunft liegt im Süden

Atlantropa-Projekt

Mit der "Union für das Mittelmeer" kommen geopolitische Pläne und Vorstellungen Europas aus dem vorigen Jahrhundert wieder in den Blick

Am 13. Juli letzten Jahres wurde die "Mittelmeerunion" im Grand Palais des Pariser Elysées in Anwesenheit von 43 Regierungs- und Staatschefs der EU und den Mittelmeeranrainern feierlich aus der Taufe gehoben (Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean). Vorausgegangen waren dem für Europa historisch wie geopolitisch bedeutsamen Beschluss monatelange Querelen, als deren Hauptakteur sich die deutsche Bundeskanzlerin zu erkennen gab.

Offiziell warnte Merkel zwar vor einer möglichen Spaltung Europas in Nord- und Südländer, sie stufte das Unternehmen als "sehr gefährlich" ein und schloss die Möglichkeit nicht aus, dass die EU "in ihrem Kernbereich" zerfallen könnte, wenn sich Berlin dem Osten und Paris mehr dem Süden Europas zuwenden würden (Merkel warnt vor Spaltung).

Inoffiziell fürchtete Frau Merkel aber wohl um den massiven politischen Einfluss und die zentrale Stellung Deutschlands, den es seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, der Wiedervereinigung und der darauf folgenden EU-Osterweiterung in der Mitte Europas bekommen hat, sollte sich Europas geografischer Mittelpunkt dadurch in den Mittelmeerraum verschieben.

Wir wollen die Mittelmeer-Region in das umwandeln, was wir mit der EU gebaut haben

Nicolas Sarkozy, 14. Juli 2008

Erheblicher Widerstand

Angeschoben hatte das Thema vor allem Nicolas Sarkozy. Die Idee und der Plan einer engen Kooperation zwischen den Anrainerstaaten des Mittelmeers war Teil seines Wahlkampfes um die französische Präsidentschaft. Anfang 2007 hatte er in Toulon das Thema auf die politische Agenda gebracht und sich damit zunächst wenig Freunde bei seinen europäischen Nachbarn und Partnern gemacht.

Sein Vorpreschen sei unkoordiniert und wenig durchdacht, kritisierten britische (Our unpredictable and troublesome guest), aber auch spanische Zeitungen (Europa mediterránea). Das Projekt betreffe nicht nur die unmittelbaren Anrainer, sondern ganz Europa, wozu auch die Staaten im Norden und Osten gehörten, das Baltikum, die Ostsee und der Balkan. Mit seiner Initiative treibe Sarkozy einen Keil in die Union.

Die taz sprach gar von einem vorprogrammierten Scheitern (Operettenpolitik), da die Nachbarn "kulturell und ökonomisch zu unterschiedlich" seien, als dass man ihnen mit einer "gemeinsamen Mittelmeerpolitik gerecht werden könnte." Ein "gemeinsames Meer" reiche, so das Linksblatt, "als Bindemittel" dafür jedenfalls nicht aus.

Aber auch bei den von Sarkozy heftig Umworbenen regte sich Widerstand gegen das Projekt. Vor allem Sarkozys Versuch, Frankreich und Algerien zur Hauptachse dieser neuen Union zu machen, beobachtete man mit Argwohn. Vermisste Algier eine Entschuldigung wegen der postkolonialen Verbrechen Frankreichs in dem Land, hatten einigen Mittelmeerstaaten wiederum eine mögliche Spaltung der muslimischen Welt, der Arabischen Liga und der Afrikanischen Union vor Augen. Und auch die Türkei betrachtete diese Initiative zunächst als Affront gegen ihren geplanten EU-Beitritt. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Sarkozy im Wahlkampf allzu deutlich gegen eine solche Aufnahme Stellung bezogen hatte.

Aber auch Beifall

Zustimmung kam hingegen aus Italien und Frankreich. La Stampa etwa (Un mare in guerra) verwies auf die Touristenströme, die längst von der türkischen Küste bis zu den Küsten Spaniens, Marokkos und Ägyptens reichten.

Während die Urlauber, die Touristen in blindem Konsumrausch versinken, verdursten und verhungern arme Menschen, weil sie sich auf den Weg gemacht haben, einen Ort zu finden, der ihnen erlaubt, ein lebenswertes Leben zu führen.

La Stampa

Le Monde, und zwar in Gestalt der Marxisten Etienne Balibar und Jean-Marc Levy-Leblond, brachte die friedensstiftende Funktion ins Spiel (Guerre en Orient ou paix en Méditerranée?), die ein solcher Rat eventuell einnehmen könnte, um die "Logik des Kampfes der Kulturen" zu durchbrechen. "Angesichts der Verschärfung des israelischen Militarismus, der auf Partisanen-Aktionen und terroristische Anschläge mit Kriegsverbrechen antwortet", schrieben sie, dürfe "Europa kein Entgegenkommen zeigen". Auf diese Weise könnte man "den Fundamentalismus zurückdrängen, aber gleichzeitig auch postkolonialen Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie."

Und Diario Sur (Sarkozy con Zapatero), die sich zunächst sehr kritisch geäußert hatte, kam aber dann doch nicht umhin, seine Leser an die Riesenprobleme zu erinnern, denen sich Spanien an seiner Südgrenze ausgesetzt sieht. Eine Kooperation zwischen den Anrainern könnte, so hoffte die Zeitung, Strategien entwerfen, wie man sich gegen das massenhafte Eintreffen von illegalen Immigranten erfolgreich wehren und sich gegen unkontrollierte Einwanderung aus Afrika immuner machen könnte.

Strategische Bedeutung

Die Heftigkeit der Debatte dürfte auch den französischen Präsidenten überrascht haben, zumal er zunächst nur eine Initiative aufgegriffen und wiederbelebt hatte, die in Europa seit 1995 unter dem Namen "Barcelona-Prozess" in Umlauf ist. Schon damals hatten sich in der katalanischen Metropole 15 EU-Mitgliedstaaten mit 12 südlichen Mittelmeeranrainern auf die Gründung der euro-mediterranen Partnerschaft (EUROMED) verständigt und die EU den Mittelmeerraum zum "Gebiet von strategischer Bedeutung" erklärt.

Die Beziehungen zu den Mittelmeerländern in Afrika und im Nahen Osten sollten darum vertieft und die Verbindungen untereinander ausgebaut werden. Ziel der Partnerschaft sollte es sein, einen neuen "Raum des Friedens, der Stabilität und des gemeinsamen Wohlstands" zu schaffen, der durch die Einrichtung einer "Freihandelszone", die der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer danach vorschlug, weiter ausgebaut und verstärkt werden sollte. Gleichzeitig wollte man einen politischen Dialog in Gang setzen, der sich an den für universal gehaltenen Werten "Demokratie" und "Rechtstaatlichkeit" orientiert und damit auch auf Staaten ausstrahlt, die sich diesen Prinzipien bislang wenig bis nicht verpflichtet fühlen.

Zu konkreten Ergebnissen kam es in all den Jahren aber nicht. Was man in Barcelona ausgearbeitet hatte, blieb Versprechen. Zwar gab es 2005 ein gemeinsames Gipfeltreffen, bei dem die europäischen Gastgeber fast unter sich blieben; und es gab zwischenzeitlich auch eine italienisch-spanische Initiative, den Prozess fortzusetzen. "Es ist an der Zeit, den Blick nach Süden zu richten und eine neue Politik der mediterranen Kooperation einzuführen", meinte Romano Prodi und schlug im Juni 2006 für die Mittelmeeranrainer andere politische Lösungen vor als die in EUROMED formulierten. Der Premierminister war der Überzeugung, dass der Barcelona-Prozess und die Schaffung einer Freihandelszone bis zum Jahr 2010 nicht ausreichten. Doch außer solchen prominenten Äußerungen, die im allgemeinen Rauschen der Nachrichtenkanäle aber untergingen, gab es diesbezüglich nichts Handfestes zu vermelden.

Das mögen Gründe gewesen sein, warum einige Kollegen in Brüssel und Berlin von Sarkozys Initiative kalt erwischt worden sind. Das Thema war aber in der Pipeline. Der französische Präsident musste es nur aufgreifen. Den Prozess mit neuem Leben zu füllen, genügt ihm aber nicht. Den wohlfeilen Worten möchte er Taten folgen lassen und die angestrebte Kooperation und Partnerschaft mit den Anrainerstaaten des Mittelmeeres institutionalisieren. Den Anstoß dazu dürften vor allem sicherheitspolitische Bedenken gegeben haben, die französische Militärs seit einigen Jahren wegen der unkontrollierten Migrationswellen aus Schwarzafrika hegen.

Auf der Agenda steht seither ein Modell, das ähnlich wie die EU konstruiert ist und ähnlich funktioniert. Angestrebt wird nicht bloß eine Handelspartnerschaft, sondern eine enge Zusammenarbeit auch bei komplexen und schwierigen politischen Themen wie Migration, Terror und Umweltschutz, um den gesamten Mittelmeerraum zu stabilisieren. Mittels einer solchen Institution wären, so die Erwartung, politische Krisen oder Konflikte, wie etwa der Dauerzwist zwischen Israelis und Palästinensern, leichter zu managen als ohne eine solche.

Affinität zum Raum

Diese besondere Affinität zum Mittelmeer verwundert nicht. Immer schon lockte es Reisende aus dem Norden an die Strände und Küsten, Täler und Gebirge des Südens, dorthin, wo Odysseus die Sirenengesänge empfing, Aphrodite der Schaumkrone einer Meereswelle entstieg oder das Forum Romanum des lateinischen Westens stand. Man denke nur an die ausgedehnten Reisen, die Goethe nach Italien unternahm, oder an Heidegger, den es an die Wiege der abendländischen Metaphysik zog.

Aber auch die des französischen Präsidenten verwundert nicht. Schon Charles de Gaulle hatte, enttäuscht über den Verlust der französischen Kolonien in Afrika und im Nahen Osten sowie den schwindenden Einfluss Frankreichs auf der Weltbühne vor Augen in den 1960ern entschieden, eine strategische Allianz mit den arabischen und islamischen Staaten zu bilden, um der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ein starkes europäisches Gegengewicht entgegenzustellen.

Hinzu kommt, dass sich Frankreich seit jeher zu den südlichen Ländern der Union zählt. Genau wie in Spanien, Griechenland oder Italien ist die Kultur des Landes zum großen Teil von der des mediterranen Raums geprägt. Das kann man nicht nur an den diversen Sitten und Gebräuchen der Franzosen ablesen, am unbeschwerten Lebensgenuss, an Essgewohnheiten oder dem gelassenen Umgang mit allen Anforderungen und Verwicklungen, die das Leben so mit sich bringt, sondern auch an den Autokarawanen, die sich pünktlich zum 1. Juli alljährlich in Richtung Süden bewegen.

Das "Mare nostrum", wie es häufig ebenso vereinnahmend wie liebevoll genannt wird, stellt, zumindest historiografisch gesehen, immer schon einen Brückenschlag zwischen den Ländern, Kulturen und unterschiedlichen Religionen her. Nicht nur Klima und Landschaft, auch Boden und Gewerbe, Pflanzen- und Tierwelt prägen die Mentalität und den Alltag der dort lebenden Menschen.

Es war Fernand Braudel (1902-1985), der Großmeister der französischen "Geohistoire", der diesen Blick einst befördert und dem Mittelmeerraum in seinem dreibändigen und achtzehnhundert Seiten starken Werk Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. (Suhrkamp Verlag) ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Bereits der erste Satz legt Zeugnis ab von seiner innigen Verbundenheit mit dem Raum. "Ich habe das Mittelmeer leidenschaftlich geliebt", gesteht er, doch nicht, weil er dort geboren wäre, sondern, so fährt Braudel fort, "weil ich - wie so viele andere und nach so vielen anderen - aus dem Norden kam", aus Lothringen nämlich, ehe er 1924 in Algier eine Anstellung als Geschichts- und Geografielehrer fand und dort bis 1933 unterrichtete.

Diese Zeit und dieser Ort haben den Historiker geprägt und ihn dazu verleitet, sich intensiv mit diesem Raum auseinanderzusetzen, "mit dem, was er trägt, was er hervorbringt, was er den Menschen erleichtert oder wo er ihre Pläne durchkreuzt." Mögen seine halbautonomen, teilweise völlig abgeschiedenen Welten den Besucher oftmals auch befremden oder sie als isoliert voneinander erscheinen lassen, so ist es doch das gemeinsame "geografische Milieu", das Braudel fasziniert und das er sowohl in Palermo und auf den Berghöhen Georgiens, als auch in den kargen Gegenden Kastiliens oder den Dörfern Albaniens anzutreffen glaubt.

"Im Angesicht der gleichen Bäume, der gleichen Pflanzen, der gleichen Landschaften", aber auch im Bewusstsein überall "das gleiche Essen auf dem Tisch zu haben" und dabei "den gleichen Himmel zu schauen", meint er überall dort "den vertrauten Rhythmus der Jahreszeiten wieder" zu finden. Nicht der Mensch erobert folglich diesen Raum, vielmehr ist es der Raum, der die Menschen erobert und sie assimiliert. In "erdverbundenen Völkern", wie etwa den Andalusiern in Spanien oder den Berberstämmen in Marokko und Algerien, entdeckt er jene "Permanenz des Raums", die stärker ist als all jene Kultur, die sich den Raum dienstbar machen will.

Mare nostrum

Schritt für Schritt wird der Leser in diese zunächst von sozialen und kulturellen Ereignissen gleichsam unbewegte Geschichte eingeführt. Weil sie von den überdauernden Rhythmen der Landschaft, der Geografie und des Klimas ("longue durée") geformt wird, kennt sie in Braudels Augen nur Trägheit oder langsame Wandlungen. Im Mittelmeerraum findet er die beharrliche "Wiederkehr der Dinge" (Nietzsche), den ständigen Neubeginn der Kreisläufe, die den sozialen und kulturellen Wandel (Sozialgeschichte), aber auch die Taten großer historischer Individuen, Völker und Staaten (Ereignisgeschichte) überdauern. Braudel ist überzeugt, dass es genau dieser schnelllebige Wechsel ist, der den Menschen die Illusion gibt, sie seien die wahren Helden der Geschichte, während sie in Wahrheit doch nur deren Objekte sind.

Für den Mann aus dem grauen und kalten Lothringen, dessen Karriere nach seiner gymnasialen Lehrzeit in Algerien im Umkreis der Zeitschrift Annales beginnt, die Lucien Febvre mit Marc Bloch zusammen 1929 in Straßburg begründet hatte, bleibt das Mittelmeer zeitlebens "sein Meer", dessen außerordentlichen Charakter er in poetischer Weise sichtbar machen will. Braudel kann das, weil er es versteht, auch mit Augen, Ohren und Nase zu schreiben. Auf diese Weise gelingt es ihm, dem Leser spüren zu lassen, wo es nach Lavendel, Thymian oder Rosmarin riecht, wo die Speisen mit Öl statt mit Butter zubereitet werden, und wo die Olivenbäume gedeihen, die Akazien duften oder die ersten Palmenhaine auftauchen.

Wer seine Erzählungen liest, kann im Geiste den Gewürzkarawanen durch Steppen und Wüsten ziehen sehen oder den weitläufigen Wanderungen der Schafherden und ihrer Hirten folgen; und er kann herausfinden, warum sich dort und nicht an der Nord- oder Ostsee die Wiege der abendländisch-christlichen Kultur befindet, warum Monotheismus und westliche Demokratie, das europäische Rechtsverständnis und die Künste der Medizin, der Architektur und der Landschaftspflege "Produkte des Mittelmeers" sind, Reformation und Nationalsozialismus, Bürokratie und Kapitalismus aber sich weitgehend im Norden entwickelt haben.

Braudel ist überzeugt, dass diese "Nordlichter" (Theodor Däubler) dem Lebensgefühl und der Leichtigkeit des Seins, die Klima und Landschaft des Mittelmeers versprühen, diametral entgegenstehen und ihnen sogar feindlich gesinnt sind. Für ihn sind sie hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das Mittelmeer nach dem Tode Philipps II. Ende des 16. Jahrhunderts nicht mehr der Mittelpunkt der Welt gewesen ist. Es ist daher nur konsequent, dass seine Erzählung mit dem 13. September 1598 abbricht, den Tod des spanischen Herrschers.

Ist es nur Zufall, dass ausgerechnet an einem 13. ein feierlicher Neuanfang versucht wird, in Paris und auf Initiative Sarkozys, der dafür bekannt ist, ein leidenschaftlicher Leser und Fan von Braudels Erzählungen zu sein? Und ist es bloßer Zufall, dass sofort die alten Spannungen zwischen Nord- und Südlichtern wieder auftauchen, zwischen protestantischer Arbeitsethik und technokratischer Nüchternheit einerseits und einem Laissez-faire, Savoir-vivre und einer gewissen Schludrigkeit in der bürokratischen Ausführung andererseits? Ist das möglicherweise einer der latent wirkenden Gründe, warum vor allem die deutsche Bundeskanzlerin Sarkozys Projekt verwässert hat?

Geschichtsvergessenheit

Was die geschichtsvergessene Pastorentochter aus dem protestantischen Nordosten Deutschlands nicht weiß und ihre politischen Berater im Bundeskanzleramt anscheinend auch nicht (mehr) wissen, ist, dass Deutschland in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein sehr lebhaftes Interesse an Afrika besaß und seine Zukunft auch dort gesucht hat. Während dieser Jahrzehnte wurde Afrika für Deutschland zu einer Art Testlauf und Testgebiet für diverse Techniken und Verfahren, die andere Großmächte zur gleichen Zeit in Sibirien oder in den Wüstenstaaten der USA erproben haben.

Es gab auch hierzulande nicht wenige, die "Europas Rettung" eher in der infrastrukturellen Erschließung Afrikas erblickten als in der Bildung eines "Kontinentalblocks", dessen Kerngebiete Deutschland und Russland bilden sollten. Neben den Großräumen Amerika und Asien sollte "Atlantropa", die Vereinigung von Europa und Afrika den dritten Großraum bilden. Pläne dafür gab es zuhauf, vor allem im Ingenieurswesen und ihren technischen Eliten. Sie schlugen sich zumeist in Zukunftsromanen, aber auch im scientific management nieder.

Dirk van Laak hat in seiner bemerkenswerten und überaus lesenswerten Habilitationsschrift Imperiale Infrastrukturen (Paderborn: Schöningh 2004) gezeigt, wie man sich das in den Jahren von 1880 bis 1960 vorgestellt hat. Wesentlich für den imperialen Zugriff war neben dem gewachsenen Bewusstsein für die Dynamisierung von Räumen, das sich um das 19. Jahrhunderts entwickelt hatte, "der Transfer des missionarischen Impulses der Religion auf die Technik". Getragen wurde die räumliche Expansion zunächst von der vermeintlichen kulturellen Überlegenheit der raumnehmenden Macht über die kulturell minderwertigen "Eingeborenen". In detailreichen Studien rekonstruiert der Autor akribisch, wie Fantasien und Projektionen die Planungen und Praktiken der Raumnahme die Mentalitäten der Kolonisatoren und Kolonisierten erfasst und anhaltend geleitet und geprägt haben.

Leitmedium der Erschließung und Nutzbarmachung des Raums war demnach die Eisenbahn. Nicht nur bei der Erschließung Amerikas und Sibiriens nahm sie eine imperiale Rolle ein, auch bei der räumlichen Durchdringung Afrikas (Transsaharien) oder des Mittleren Ostens (Bagdadbahn) sollte sie "Waffe und Instrument" sein, um die noch unerschlossenen Gebiete Afrikas an die zivilisierten Räume Europas anzubinden. Mithilfe der "Lokomotive", die Lord Salisbury als "Hauptwerkzeug des Imperialismus" bezeichnet und Lenin für ein Symbol der Revolution gehalten hat, sollten Grenzen (frontiers) verschoben und geöffnet (Politik der Open Door), aber auch periphere Gebiete an die Zentren und Märkte Europas angebunden und Ressourcen (Rohstoffe, Energiereserven) aus fernen Gegenden herangekarrt werden.

Atlantropa-Projekt

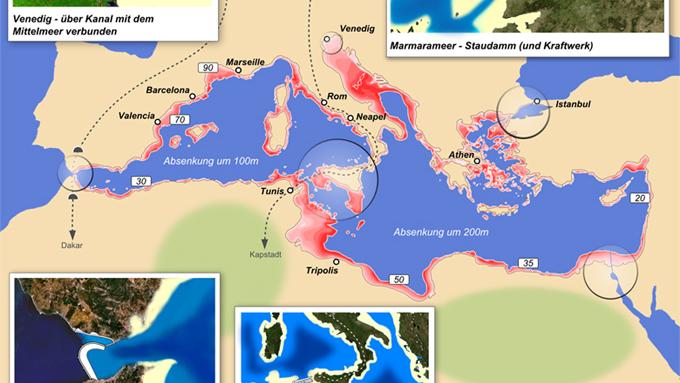

So gab es schon vor hundert Jahren Pläne, die Wüste Sahara zu bewässern und fruchtbar zu machen oder Europa und Afrika zu einem zusammenhängenden Kontinent zu verschmelzen. Alfred Wegeners Theorie der Kontinentalverschiebung, aber vor allem die hydrostatischen Forschungen über Strömungsverhältnisse in Mittelmeer und Atlantik animierten den Münchner Architekten Herman Sörgel dazu, das Mittelmeer vor Gibraltar mittels eines gewaltigen Staudamms teilweise trockenzulegen (Atlantropa-Projekt). Weil im Mittelmeer wesentlich mehr Wasser verdunstet als durch einmündende Flüsse oder durch Niederschlag ihm zugeführt wird und nur der stete Zustrom aus dem Atlantik das Meer überhaupt am Leben erhält, war er überzeugt, dass sich der Meeresspiegel des Binnenmeeres dadurch um ein- bis zweihundert Meter senken ließe. Auf diese Weise würde die gesamte Adria nicht nur zum Festland und Neuland von der Größe Frankreichs und Belgiens gewonnen, Europa und Afrika würden auch leichter zu einem mächtigen Energie- und Wirtschaftsraum zusammenwachsen.

Mit dem umgeleiteten Wasser wollte er dagegen die Sahara bewässern und aus ihr eine Kornkammer machen. Gleichzeitig sollte der Restzufluss zur Stromerzeugung mittels Wasserkraft genutzt werden. Später sollten dem Bau weitere Abriegelungen vor Sizilien folgen, die das Mittelmeer in zwei Hälften teilen. Mit dem Bau weiterer Dämme zwischen den beiden Kontinenten sollte eine Landbrücke entstehen, auf der eine Eisenbahntrasse verläuft, die von Berlin über Rom und Tunis bis nach Kapstadt führt. Das zentralafrikanische Kongobecken wollte der "Weltenbaumeister" hinterher fluten, um das tropische Klima herunterzukühlen und Afrika in einen angenehmen Wohnort auch für Europäer zu verwandeln. Als Metropole des neu erschlossenen Kontinents hatte man den Platz des alten Karthago ausersehen.

Nach 1945 traf Atlantropa zwar noch einmal kurz den Nerv der Zeit. Einige Großindustrielle wollten das gigantische Aufbauprojekt fördern. Die aufkommende Kernkraft und der Tod Sörgels im Jahre 1952 sorgten dann aber dafür, dass das Projekt, unbeschadet aller damit verbundenen ökologischen, sicherheitspolitischen oder technischen Schwierigkeiten, aufgegeben wurde und in Vergessenheit geriet.

Eurafrika-Vorhaben

Post WK II, auf dem Höhepunkt der so genannten zweiten Kolonialisierungswelle, erinnerte man sich in Europa wieder seiner geopolitischen Ambitionen. Unter dem Eindruck des beginnenden Ost-West Gegensatzes und des Kalten Krieges wurde Afrika zum natürlichen "Ergänzungsraum" Europas erklärt. Stafford Cripps, der damalige Schatzkanzler Englands, sprach bereits 1948, als es noch um die Organisation der Finanzhilfen aus dem Marshallplan ging, sogar von einer Verschmelzung Westeuropas mit Afrika. "Europas dunkle Schwester", so der Untertitel eines Buches aus dem Jahre 1957, galt ihm als logisches Hinterland, das auf der Grundlage eines großen Plans als neuer Kontinent westlicher Prägung entwickelt werden sollte. Ein europäisch-afrikanischer Block als "dritte Kraft", so dachte man in Europas Hauptstädten, könnte auf die beiden anderen Blöcke ausbalancierend wirken.

Die USA schienen eine Zeitlang einer solchen Vorstellung nicht ganz abgeneigt zu sein, zumal es dort genügend Rohstoffe, Nahrungsmittel und Raum gab und Europa hoffen konnte, sich auf elegante Weise seines Bevölkerungsüberschusses zu entledigen. Dieser könnte nach Afrika abwandern und das Land ebenso erschließen, wie man seinerzeit Nord- und Südamerika erschlossen hat. Noch 1951 empfahl der österreichische Reisejournalist und erfolgreiche Sachbuchautor Anton Zischka, Afrika zu "Europas Gemeinschaftsaufgabe Nummer eins" zu erklären und seine Erschließung zum "Aktionsplan der freien Welt" zu machen. Da "der Osten" aufgrund der Ost-West Konfrontation versperrt sei, die "Verwestlichung [dadurch] ihre Grenzen erreicht" habe, bleibe halt "nur der Süden, nur Afrika". Man war überzeugt, dass sich durch die technische Erschließung des "schwarzen Kontinents" die sozialen und politischen Spannungen in Afrika vermindern ließen. Ein"schnell sich entfaltendes Afrika" böte für Europa und Deutschland "noch ganz unabsehbare Möglichkeiten".

Ein paar Jahre später nahm die "Deutsche Afrika-Gesellschaft", die sich aus den Restbeständen der Interessenverbände des deutschen Imperialismus neu gegründet hatte, diesen Faden wieder auf. Und zwar nicht bloß, um der anhaltenden "sowjetischen Propaganda in Afrika" zu begegnen, wie in einer ihrer Statuten 1962 nachgelesen werden kann. Sondern vor allem auch, weil man die Zukunft Europas mit der Entwicklung des afrikanischen Kontinents unweigerlich verknüpft sah. Auf einer Informationsveranstaltung des selbigen Vereins, zu dem so illustre Persönlichkeiten wie Eugen Gerstenmeier und Walter Scheel, Helmut Schelsky und René König zählten, hieß es:

Europa fühlt sich wie eine Mutter für die heranwachsende Tochter Afrika verantwortlich. Das Schicksal Europas, dieser kleinen Halbinsel der eurasischen Landmasse, würde à la longue besiegelt sein, wenn es auf sich selbst gestellt wäre […] Europa mit Afrika kann in dieser Welt bestehen, Europa ohne Afrika wird untergehen.

Eurabia-Code

Von allen diesen hochfliegenden Plänen und Projekten, Hoffnungen und Erwartungen, Sehnsüchten und Visionen ist nicht mehr viel geblieben. Die gigantischen Bauprojekte finden heutzutage nur noch am persischen Golf oder im Reich der Mitte statt, in Dubai, in Abu Dhabi oder in Shanghai. Am 28. März 1957 kritisierte die französische kommunistische Tageszeitung L'Humanité denn auch scharf das Eurafrika-Vorhaben, das die kommunistische Tageszeitung mit der Ausbeutung der Erdölvorkommen in der Sahara durch anglo-amerikanische Ölfirmen und deutsche Konzerne gleichsetzte.

Spätestens seit dieser Zeit haben Europa und vor allem Deutschland das politische und ökonomische Interesse an Afrika verloren. Die Konjunktur, die die Koordinaten Raum und Technik, Wirtschaft und Politik mal für Europa und Deutschland hatten, hat sich merklich abgeschwächt. Beherrschte noch zu Zeiten Wilhelms II. das Technische den Diskurs, betonte man während der Weimarer Zeit vor allem den Aspekt des Raums; stand im Dritten Reich die Suche nach mehr Lebensraum unter dem Primat des Politischen, überwogen in der Nachkriegszeit die rationalen Kalküle des Ökonomischen.

Geblieben ist davon, im postkolonialen Zeitalter, die politisch-korrekte Anerkennung des kulturellen Eigenwerts des "dunklen Kontinents" durch das Gutmenschentum. Von einem "Atlantropa" oder gar "Eurafrika" als neuem Großraum wagt dagegen heute niemand mehr zu sprechen. Weder in Deutschland noch in Frankreich oder gar in Europa. Im Gegenteil, Afrika wird aufgrund des immensen Wohlstandsgefälles, das zwischen den Kontinenten herrscht, als stete Bedrohung erfahren. Während sich China in Afrika Absatzmärkte und Rohstoffe sichert und Handelsströme aufbaut, werden in Europa die "apokalyptischen Reiter" bemüht oder Schreckensbilder und Horrorgemälde gemalt, die von der "Festung Europas" oder einer neuen "Berliner Mauer" berichten.

Seit Nine-Eleven steht als neue Drohkulisse gar ein "Eurabien" (Der Eurabia-Code) im Raum, ein von der Religion und der Kultur des Islam kolonisiertes und überfremdetes Europa, das seine abendländisch-jüdisch-christlichen Wurzeln verloren hat (Eurabien). Geprägt hat diesen Kampfbegriff die jüdische Historikerin Gisèle Littman, die sich Bat Ye'or nennt, Tochter des Nils. Sie ist davon überzeugt, dass sich Europa "der Ideologie des Jihad und den islamischen Kräften unterwirft." Europa stünde demnach vor einer vollständigen Transformation. Ihre Spitzenpolitiker "stimmten einer Allianz mit der arabischen Welt zu, in der sie sich verpflichtet haben, die islamische Sichtweise auf die USA und Israel zu übernehmen."

Bekannte Islamforscher wie Bernard Lewis blasen ins selbe Horn. Der Westen mag zwar den Islam 200 Jahre lang dominiert haben, so der Franzose im Interview mit der Zeitung Die Welt, am Ende dieses Jahrhunderts wird es aber islamisch geworden sein.

Zurechtgestutzt

Vor diesem ideologiepolitischen Hintergrund, aber auch ihrer eigenen Herkunft wegen ist die Ablehnung der "Mittelmeerunion" durch die Bundeskanzlerin nachvollziehbar und verständlich. Löst man sich aber davon und blickt zugleich nach vorn und etwas weiter zurück, dann muss ihre abwehrende Haltung schon sehr verwundern. Weniger, weil sie darauf drang, die "Mittelmeerunion" zu einem Projekt der ganzen EU und nicht nur der unmittelbaren Mittelmeeranrainer zu machen. Sondern vielmehr, weil wegen ihres Vetos (Merkel bremst Sarkozy bei Mittelmeerunion aus) Sarkozys Plan zurechtgestutzt hat. Aus der geplanten "Mittelmeerunion" ist eine "Union für das Mittelmeer" geworden, eine lose Gemeinschaft, die den Barcelona-Prozess nicht in neue Gewänder packt, sondern allenfalls alten Wein in neue Schläuche füllt.

Danach werden alle zwei Jahre Gipfeltreffen stattfinden, die mit einer politischen Erklärung und mit einer Liste konkreter regionaler Projekte abschließen sollen. Die politische Leitung liegt bei einem Ständigen Ausschuss in Brüssel mit Vertretern aller Regierungen. Das zwanzigköpfige Sekretariat wird seinen Sitz, wie Anfang November beschlossen wurde, in Barcelona haben, die Arabische Liga wird eingebunden, hat aber kein Stimmrecht. Die erste Präsidentschaft übernehmen zunächst Ägyptens Präsident Muhammad Husni Mubarak und Sarkozy. Auf Seiten der EU wird die Präsidentschaft der Mittelmeerunion dem turnusmäßig wechselnden EU-Vorsitz zufallen, auf Seite der Südländer wechselt der Vorsitz alle zwei Jahre.

Immerhin einigte man sich in Paris auf einige konkreten Projekte, auf die Sanierung des stark verschmutzten Mittelmeers, auf die engere Zusammenarbeit des Zivilschutzes bei Naturkatastrophen wie Waldbränden, Erdbeben und Überschwemmungen sowie einen "Solarplan", den Frankreich und Deutschland für den Mittelmeerraum entwickeln wollen. Daneben sollen Schnellrouten für LKW-Fähren eingerichtet werden. Zumindest dies erinnert noch etwas an das versunkene "Atlantropa-Projekt".

Mitte und Grenzen?

Die Spannungen zwischen Paris und Berlin aber werden bleiben, der Himmelsrichtungsstreit auch. Und mit ihm die Fliehkräfte und die ungelöste Frage, wo Europa beginnt und wo es aufhört, wo seine geografischen Grenzen verlaufen und seine kulturellen Wurzeln liegen, wo sein Mittel- und Schwerpunkt ist und welche geostrategische Ausrichtung Europa nehmen soll. Schon gibt es erste Stimmen (Sekt aus Tannenzapfen), die der Auffassung sind, dass die Region um die Ostsee, "was die Wirtschaftskraft, die politische Reformfähigkeit sowie die Investition in Bildung und Kultur angeht" dem Mittelmeerraum bereits den Rang abgelaufen hat.

"Die Ostsee ist das mare nostrum Europas", hört man da, die Ostsee ist "die Mitte Europas" und "der geografische Mittelpunkt des Kontinents ist bei Vilnius zu finden", mit Hamburg und Berlin als städtische Zentren. Die Bundeskanzlerin wird das gerne hören, zumal sie aus dieser Gegend stammt. Mittlerweile haben sich die fünf nordischen Länder, die Staaten des Baltikums, Polen, Russland und Deutschland zum Ostseerat zusammengeschlossen, dem die südeuropäischen Länder nicht angehören. Darum bleibt unverständlich, warum nach Willen Merkels und einiger nördlicher Nachbarn alle EU-Mitglieder unbedingt der "Union für das Mittelmeer" (Mare nostrum) angehören müssen?

Anheizen und verschärfen ließe sich die ganze Grenz- und Richtungsdebatte, wenn man das ambitionierteste Projekt deutscher Außenpolitik, die Bagdadbahn, dabei noch ins Spiel brächte. Sie sollte bekanntlich einmal eine "Hochstraße des Weltverkehrs" werden, sie sollte Okzident und Orient miteinander verbinden und die Türkei zu einer "preußischen Provinz" machen. Mit dem möglichen EU-Beitritt der Türkei und ihrer geostrategischen Rolle, die sie als Brücke oder Barriere im Nahen und Mittleren Osten zwischen drei Kontinenten und drei Ozeanen einnimmt, könnte dieser gewagte Versuch, die Türkei ins Reich "heimzuholen" und schleichend zu "europäisieren", für Europa wahr werden.