Mehr als ein Sommertheater?

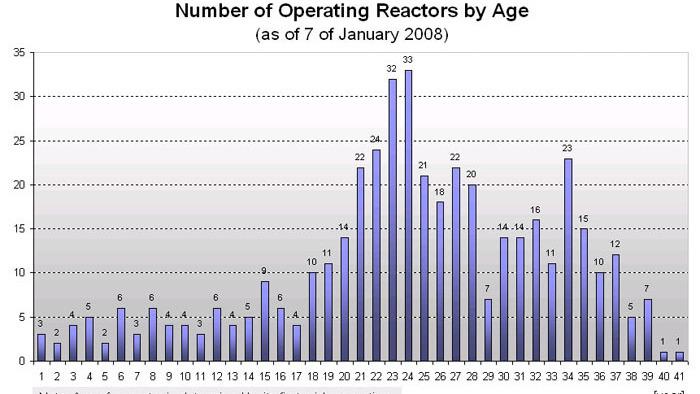

Dargestellt ist die Zahl der Reaktoren pro Altersklasse. Das Jahr der Inbetriebnahme gilt jeweils als das erste "Lebensjahr" eines AKW. Die Mehrzahl der AKW ist, wie man sieht, bereits reiferen Alters. Grafik: IAEA

Die Energie- und Klimawochenschau: Können Ingenieure und Ökonomen tatsächlich unter derart großem Realitätsverlust leiden, wie es der Atomlobby derzeit zu passieren scheint?

Das Propaganda-Feuerwerk geht munter weiter und hat bereits dazu geführt, dass in der Bevölkerung die Zustimmung für eine Verlängerung der Laufzeiten deutlich wächst. Zu schwach sind offenbar inzwischen die Erinnerungen an das Reaktorunglück von Tschernobyl, das 1986 ganz Mitteleuropa in Angst und Schrecken versetzte und weite Landstriche in der Ukraine und mehr noch in Weißrussland radioaktiv verseuchte.

So scheint auch das von der Energiewirtschaft einst so genannte Restrisiko, die Gefahr, dass ein Reaktor außer Kontrolle geraten und große Mengen radioaktiven Materials verteilen könnte, in der Öffentlichkeit nicht mehr präsent zu sein. Ein besseres Gedächtnis hat berufsbedingt allerdings die Versicherungswirtschaft. Die Ärzteorganisation IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) wies letzte Woche daraufhin, dass im Gegensatz zu Windenergie- und Fotovoltaikanlagen Atomkraftwerke nur eine symbolische Haftpflichtversicherung haben. Mit 500 Millionen Euro decke die nur 0,1 Prozent der möglichen maximalen Schäden ab. Diese, zitiert die Organisation aus einer für das Bundeswirtschaftsministerium erstellten Studie, können bis zu 5.500 Milliarden Euro betragen.

Zu denken gibt dieses Fehlen einer angemessenen Haftpflichtversicherung schon. Offensichtlich findet sich kein Versicherer, der das Risiko tragen will. Sollte es am Ende vielleicht doch nicht so klein sein, wie die AKW-Betreiber den Bürgern gerne weismachen möchten? Jedenfalls ist der Gesetzgeber gnädig und nimmt sie praktisch aus der Schadensersatzpflicht aus. Der Grund: Die Versicherungen wären für die Energieunternehmen unbezahlbar. Würde man sie in den Strom einpreisen, würde die Kilowattstunde (KWh) Atomstrom sicherlich über einen Euro kosten. In den Preisen von Wind- oder Fotovoltaikstrom ist hingegen eine Haftpflichtversicherung enthalten, und trotzdem bezahlen die abnehmenden Energieversorgungsunternehmen nur noch etwas unter zehn Cent pro KWh für Windstrom bzw. je nach Anlagenart um die 40 Cent pro KWh aus der Fotovoltaik.

Der IPPNW will sich mit dieser Benachteiligung der Erneuerbaren und der Sozialisierung der AKW-Risiken nicht abfinden und hat daher mit anderen Organisationen eine Kampagne für die Einführung einer Haftpflicht für AKW-Betreiber gestartet. Diverse Prominente haben sich bereits gefunden, die die Forderung unterstützen. Näheres ist auf der Kampagnenseite nach zu lesen.

Nukleare Euphorie

Die fehlende Haftpflicht ist allerdings nicht die einzige Ungereimtheit, auf die man bei den Atomenergiebefürwortern stößt. Wenn man sich die derzeitige Aufregung um die Branche anschaut, die nicht nur hierzulande herrscht, dann fragt man sich schon, ob in den Vorstandsetagen der Konzerne die Grundrechenarten beherrscht werden. Besonders bei der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) kommen da gewisse Zweifel auf: Es werde erwartet, ließ kürzlich in Südkorea der stellvertretende IAEA-Direktor Jury A. Sokolow wissen, dass sich bis zum Jahr 2030 die Zahl der Reaktoren um 60 Prozent erhöht.

Fragt sich nur, wo der Mann den Brennstoff hernehmen will. Das Bundesumweltministerium (BMU) geht nämlich unter Berufung auf die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) davon aus, dass beim derzeitigen Verbrauch spätestens in 65 Jahren Schluss ist mit den Vorräten. Es gebe weltweit nur 4,7 Millionen Tonnen wirtschaftlich abbaubare Vorkommen von Uran, heißt es in einer Broschüre des BMU.

Die andere Frage ist, wie Sokolow die AKWs in so unglaublich kurzer Zeit bauen will. Derzeit sind weltweit 439 Reaktoren in Betrieb. Eine Steigerung dieser Zahl um 60 Prozent würde 263 zusätzliche Meiler bedeuten. Außerdem wird bis 2030 ein erheblicher Teil der alten AKW vom Netz gehen müssen. Setzt man eine Betriebszeit von 35 Jahren an, dann wären es rund 350, wie man obiger Grafik entnehmen kann.

Summa summarum müssten, sollen die Träume des IAEA-Vize wahr werden, 513 AKW in 22 Jahren fertiggestellt werden - oder 23,31 pro Jahr, ungefähr so viele, wie in den letzten 15 Jahren zusammen. Bisher ist trotz allem Gerede nichts von einem entsprechenden Bauboom zu spüren. Im ersten Halbjahr 2008 wurde gerade für zwei neue AKWs der Grundstein gelegt und kein einziges in Betrieb genommen. Hinzu kommen die langen Planungs- und Bauzeiten. In Großbritannien, wo die dortige sozialdemokratische Regierung gerne neue AKW bauen lassen möchte, rechnet man nicht vor 2018 mit der Inbetriebnahme des ersten Meilers.

Des Weiteren ist bisher vollkommen unklar, wer so viel Kapital investieren sollte. Für 23 AKW müssten nämlich, legt man die Preise des französischen Herstellers Areva zu Grunde, 60 bis 115 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt werden. Was gerne übersehen wird, ist, dass es mit den neuen Kraftwerkstypen bisher so gut wie keine Erfahrung gibt, was Bauzeiten und den Betrieb betrifft. Die alten Kraftwerke brauchten viele Jahre, um ihre Verfügbarkeitszeiten zu verbessern. Learning-by-doing führte dazu, dass sie in den 1970er und 1980er Jahren häufiger still standen als heutigen Tags. Inzwischen liegt die Verfügbarkeit im internationalen Durchschnitt bei etwas über 80 Prozent. Unterm Strich macht das die Investitionen zu einer riskanten Sache.

US-Realitäten

Die mit Abstand meisten Atomkraftwerke werden derzeit in den USA betrieben. 104 Reaktorblöcke liefern dort rund ein Fünftel der elektrischen Energie. Nur: Dieser Anteil wird aller Voraussicht nach rasch abnehmen. 1994 wurde zuletzt ein kommerzielles AKW in Betrieb genommen, schrieb Paul Joskov vom Massachusetts Institute of Technology im letzten Jahr, und seit dem Three-Mile-Island-Unfall 1979 bei Harrisburg habe es keine neuen Genehmigungen für AKWs mehr gegeben (zwischenzeitlich wurde ein neuer Reaktor genehmigt, den Westinghouse bauen will). Deshalb werde ab 2015 der Anteil der Atomenergie an der Stromerzeugung zurückgehen und 2030 bei Null ankommen, wenn keine neuen Anlagen gebaut werden.

Joskov ist offensichtlich ein Freund der Atomindustrie, aber mag nicht die gegenwärtige Euphorie teilen. Der Bau neuer Anlagen wird langsamer vorankommen, als viele in der Branche glauben, und vermutlich nur in jenen US-Staaten, in denen der Strommarkt nicht vollständig dem freien Wettbewerb unterworfen ist. Die Anlagenhersteller müssten in der Bauphase mehr Kostenrisiken übernehmen, als sie dies in den 1980er Jahren taten. Einen positiven Impuls für die Atomindustrie erhofft sich Joskov durch die Einführung des Handels mit CO2-Zertifikaten, der den AKW-Betreibern Vorteile verschaffte, da der konkurrierende Kohlestrom verteuert würde.

Aber der Zertifikat-Preis ist letztlich eine politische Entscheidung, wie auch sonst die AKW-Branche nicht ohne erhebliches staatliches Wohlwollen auskommt. Zu hoch wäre sonst das Risiko für die kapitalintensiven Investitionen. Ohne Schutz vor Wettbewerb geht es offenbar kaum. So wird auf der Internetplatform Energy Policy Blog zum Beipsiel diskutiert, ob in den USA nicht die Regierung beschließen sollte, AKW für den Abbau der Ölschiefer-Vorräte am Rande der Rocky Mountains einzusetzen. Die USA haben die weltweit größten Vorkommen, aus denen sich theoretisch das Dreifache der saudischen Reserven an Öl gewinnen ließe. Nur ist der energetische Aufwand, der dafür betrieben werden müsste, enorm. Die Idee wäre, die ansonsten ungenutzte Abwärme von AKWs dafür einzusetzen. So viel zum Thema saubere, klimafreundliche Kernenergie.

Doch auch in den USA bliebe die Frage, wo der Brennstoff eigentlich herkommen soll. In dem gleichen Blog wird folgende Rechnung aufgemacht: 19.500 Tonnen Natururan werden durchschnittlich pro Jahr in den USA verbraucht, aber nur 1.500 gefördert. Der Rest muss importiert werden, und zwar aus Russland, Australien und Kanada. Die Produktion in Australien und Kanada würde aber derzeit zurückgehen, und die russische Quelle besteht aus hochangereichertem Waffenuran. Der Vertrag, unter dem die USA Russland veraltete Atomwaffen abkaufen, würde aber demnächst auslaufen. In Australien sei zwar eine neue Mine in Vorbereitung, aber bis die ihre Produktion aufnehmen könne, werde es noch mindestens sechs Jahre dauern. Selbst dann werde sie nur 15.000 Tonnen Uran pro Jahr liefern können, nicht genug um die potenzielle Versorgungslücke abdecken zu können.

Weshalb die Aufregung?

Bei all dem stellt sich die Frage, was vom hiesigen Medien-Hype um die angebliche Renaissance der Atomkraft zu halten ist, zumal offenbar deutsche Energiekonzerne nicht ernsthaft daran denken, hierzulande neue AKW in die Landschaft zu stellen.

Zwei Dinge springen dabei ins Auge: Zum einen hoffen Vattenfall, E.on, EnBW und RWE vor allem auf eine Verlängerung der Laufzeiten ihrer Alt-Meiler. Im Gegensatz zu Neubauten wäre das nämlich ein glänzendes Geschäft, da die Anlagen längst abgeschrieben sind oder demnächst sein werden.

Zum anderen hätte die Union endlich ein Wahlkampfthema, mit dem sie sich von der SPD absetzen und die Gesellschaft polarisieren könnte. Damit ließe sich zugleich prächtig von den eigentlich dringenden Problemen wie Krankenversicherung, Alters- und Kinderarmut, Bildungsmisere, Verelendung der untersten Bevölkerungsschichten und Ähnlichem ablenken.

Die Frage ist allerdings, ob die CDU-Vorsitzende Angela Merkel gut beraten wäre, einen solchen Wahlkampf zu führen. Der würde nämlich nicht nur den nicht mehr ganz so heimlich umworbenen grünen Koalitionspartner in spe verprellen. Er würde auch Leuten wie Roland Koch Oberwasser bescheren, die erst so richtig warm werden, wenn sie die Gesellschaft mit gefährlicher Polarisierung spalten und aufpeitschen können.

Mag sein, dass sich die Kanzlerin am Letzteren nicht stört, aber immerhin handelt es sich um einen ernst zu nehmenden Rivalen im parteiinternen Machtkampf. Wir werden also wohl noch bis zum Herbst warten müssen, um zu wissen, ob das Ganze nun unionsintern ein Sommertheater war oder doch schon die Einstimmung auf den Bundestagswahlkampf 2009.