Schwindende Biodiversität: Die andere Ökokrise

Internationale Artenschutzkonferenz in Montreal: Erwartet wird Abschlusserklärung voller Formelkompromisse. Geopolitische und ökonomische Interessen blockieren eine Einigung und stehen einem wirksamen Umweltschutz entgegen.

Seit vergangener Woche tagt im kanadischen Montreal die Artenschutzkonferenz der Vereinten Nationen. Ziel der Verhandlungen ist ein internationales Abkommen zum Schutz der Biodiversität. Gut eine Million Pflanzen und Tiergattungen sind vom Aussterben bedroht, schätzt der "Weltbiodiversitätsrat".

Die Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) spielt für den Artenschutz eine vergleichbare Rolle wie das International Panel on Climate Change (IPCC) für den Klimaschutz, es fasst die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammen und liefert den politischen Entscheidern Fakten.

Die Lage sieht nicht gut aus

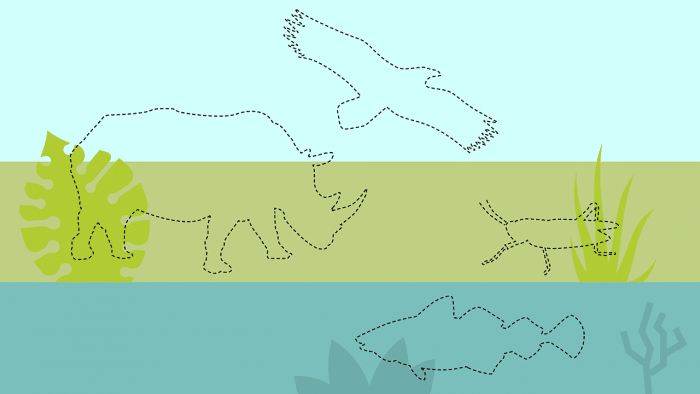

"Die überwiegende Zahl der Indikatoren für den Zustand der Ökosysteme und der Biodiversität zeigt eine rapide Verschlechterung", heißt es im jüngsten Bericht des IPBES von 2019. Um mindestens 20 Prozent sei die Zahl der Landtiere gefallen.

Nahezu alle Populationen von Wildtieren an Land, im Süßwasser und im Meer seien geschrumpft. Für bestimmte Regionen sei auch ein rapider Rückgang der Insektenpopulationen nachgewiesen.

Die Krefelder Studie beispielsweise zeigt, dass die Biomasse der Fluginsekten zwischen 1989 und 2016 um drei Viertel zurückging. Ungefähr die Hälfte der Korallenriffe weltweit sind mittlerweile zerstört, schätzt das IPBES.

Der Verlust dieser Zentren der Artenvielfalt im Meer beschleunige sich aufgrund der Klimaerwärmung. Sauerstoffarme Räume im Meer (die sogenannten Todeszonen) nehmen zu und rauben zahlreichen Arten den Lebensraum.

Das Artenstreben wird angetrieben durch das anhaltende Abholzen von Wäldern, Überfischen und Überjagen, durch Zersiedelung und Umweltverschmutzung. Aufgrund von weltweiten Lieferketten und Flugreisen breiten sich außerdem gebietsfremde Arten aus (Neobiota), die einheimische Pflanzen und Tiere verdrängen.

Das sechste Massenaussterben in der Erdgeschichte ist in Gange. Drei Viertel der Erde hat der Mensch mittlerweile tiefgreifend verändert. Gut ein Drittel der Erdoberfläche dient der Landwirtschaft: als Acker für die Nahrungsherstellung, als Weide für die Viehwirtschaft oder als Plantage mit Energiepflanzen.

Laut IPBES sind über 85 Prozent der globalen Feuchtgebiete verloren gegangen. Zwei Drittel der Meere seien erheblich verändert worden, etwa durch die Überfischung.

Das Leben der anderen Arten ist unsere Lebensgrundlage

Der Naturschutz im Globalen Norden speiste sich traditionell aus der Faszination und der Sympathie für bedrohte Tierarten. Im Zentrum standen "charismatische Tiere" wie Gorillas, Pandas oder Eisbären und die Schönheit exotischer Pflanzen. Deren Verlust wurde geradezu als ästhetisches Problem wahrgenommen. "Seid nett zu Tieren!", lautet das Motto.

Seit die Klimakrise sich zuspitzt, setzt sich langsam, zögerlich die Erkenntnis durch, dass wir mit der Umwelt unsere eigenen Lebensgrundlagen bewahren. Die Klimaschutzbewegung führte immer noch den ikonischen Eisbär an, erschöpft auf einer der Eisscholle liegend.

Aber das Aussterben der Eisbären wäre bekanntlich nur das Vorspiel dafür, dass auch die Menschheit erheblich dezimiert werden wird, wenn die durchschnittliche Temperatur mehr als zwei, drei oder sogar vier Grad Celsius über das vorindustrielle Niveau steigt. Kurz, aus Umweltschutz wird Menschenschutz.

Dies gilt auch und gerade für die Biodiversität. Die biologische Artenvielfalt ist für uns unverzichtbar. Bestäuber sorgen dafür, dass unser Obst und Gemüse befruchtet wird. Bakterien, Pilze und auch Viren im Boden machen ihn fruchtbar und ermöglichen die Photosynthese.

Als Daumenregel gilt, dass Ökosysteme mit hoher Biodiversität widerstandsfähiger gegen neu auftretende Schädlinge sind. Deswegen trifft die sinkende Artenvielfalt auch die Landwirtschaft, die zunehmend unter Pflanzenkrankheiten und Parasiten leidet.

Auch Zoonosen wie Covid-19 sind ein Beispiel für das ökologische Chaos, das Krankheitserreger aus Wildtierreservoirs in engeren Kontakt mit Menschen bringt. Ganz allgemein gesprochen beruht unsere Existenz auf biogeochemischen Stoffkreisläufen, mithin auch auf organischem Leben unterschiedlicher Art.

In der Umweltökonomik wird dieser Umstand üblicherweise als "Serviceleistungen der Natur" beschrieben. Ziemlich vermessen, denn die Lebensformen auf dem Planeten dienen nicht uns, sondern sich selbst. Das wesentliche Problem dabei besteht aber darin, dass die Umweltökonomik die "Ökosystemleistungen" in Euro und Cent auszudrücken versucht.

In einem Report aus dem Jahr 2010 ("Ökonomie der Ökosysteme und Biodiversität") bezifferte beispielsweise eine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen den Wert der jährlichen "Bestäubungsleistung" durch Insekten auf 153 Milliarden US-Dollar. Aufwändige Berechnungen waren notwendig, um den Preisanstieg von Gemüse und Obst abzuschätzen, falls die Bestäuber aussterben.

Aber diese Insekten und andere Tiere sind Glieder von Nahrungsketten und formen ökologische Nischen. Solche Zahlenspiele sollen der Öffentlichkeit vermitteln, dass "die Natur wertvoll" sei und deswegen bewahrt werden müsse. Sie nähren die Illusion, das ökologische System ließe sich in Geldwerten fassen.

Die Ressourcen und ökologischen Abläufe sind keine Dienstleistungen, sondern Abschnitte der stofflichen und energetischen Kreisläufen, die sich nicht sinnvoll aufsummieren lassen. Um ihren monetären Wert zu ermitteln, müssen sie durch andere Leistungen ersetzbar sein (Substituierbarkeit), deren Preise wir kennen.

Wenn es um aussterbende Gattungen und destabilisierte Kreisläufe des Erdsystems geht, sind diese Annahme abstrus.

Fortschritte nur auf dem Papier

In der Berichterstattung zur COP15 blühen dennoch wieder die Milliardensummen, mit denen die Biodiversität beschrieben wird. Das ist kein Zufall.

Die internationale Umweltschutz-Diplomatie nährt sich von der Illusion, die ökologische Krise mit den richtigen Preisen bewältigen zu können. Denn bei den Verhandlungen in Montreal geht es nicht nur darum, wie der Wortlaut der Abschlusserklärung genau lauten wird. Es geht um Geld – genauer gesagt um die Zahlungen für Schutzmaßnahmen, die der Schadenshöhe entsprächen soll.

Ausgangsbasis für die Verhandlungen ist die Forderung, 30 Prozent der Landfläche und der Meere bis zum Jahr 2030 zu Naturschutzgebieten zu erklären. Tatsächlich ein ambitioniertes Ziel: dies entspräche einer Verdopplung der bisherigen Flächen an Land und sogar einer Vervierfachung der bisher geschützten Meeresgebiete.

Die Umweltschutzorganisationen und viele Wissenschaftler fordern ein umfassendes und rechtsverbindliches Abkommen, so wie es für den Klimaschutz in Paris 2015 gelungen ist.

Tatsächlich ähneln die internationalen Verhandlungen über das Artenstreben denen um die Treibhausgase in vieler Hinsicht. Die Vereinten Nationen initiierten im Jahr 1992 drei separate Abkommen – gegen den anthropogenen Klimawandel, gegen das Artensterben und gegen die Ausbreitung von Wüsten. Dem UN-Abkommen zum Schutz der Biodiversität traten 196 Nationen bei.

Im Jahr 2010 einigten sie sich dann im japanischen Aichi auf 20 Ziele, die sie bis 2020 erreichen wollten. Dazu zählten unter anderem die Abschaffung aller Formen von Aquakultur, Land- und Forstwirtschaft, die das Artensterben antreiben.

Die Verschmutzung der Umwelt durch Schadstoffe und überschüssige Nährstoffe sollte "auf ein für die biologische Vielfalt unschädliches Niveau gebracht" und umweltschädliche finanzielle Subventionen abgebaut werden.

Zehn Jahre später zeigt sich, dass keiner der Unterzeichner die Aichi-Ziele auch nur annähernd erreicht hat. Die schädlichen Subventionen weltweit liegen laut OECD bei 474 Milliarden Euro jährlich. Dies sei fünf bis sechsmal mehr als die Summe, die die Mitgliedsländer für den Schutz der Biodiversität ausgeben.

Laut Umweltbundesamt liegen die umweltschädlichen Subventionen in Deutschland bei etwa 65 Milliarden Euro im Jahr. Martin Quaas, Professor für Bioökonomie an der Universität Leipzig, nennt konkrete Zahlen:

Die Pendlerpauschale mit sechs Milliarden Euro, die Anreize für Flächenverbrauch setzt, die Mehrwertsteuerermäßigung für Milchprodukte und Fleisch mit circa fünf Milliarden Euro, die Förderung von Biokraftstoffen mit einer Milliarde Euro, die Begünstigungen der Braunkohlewirtschaft mit 300 Millionen Euro sowie die Steuerermäßigung für Agrardiesel und Schiffsdiesel in der Fischerei mit 500 Millionen Euro.

Interessenskonflikte von Industriestaaten und Entwicklungsländern

So ungefähr sieht es in allen Vertragsstaaten aus. Maßnahmen wurden halbherzig umgesetzt, insbesondere wenn sie die einheimische Unternehmen betrafen. Ein großes Problem sind die sogenannten "Paper Parks": Naturschutzgebiete, die nur auf dem Papier existieren, weil der Zugang oder die Nutzung nicht überwacht wird. Dies gilt für große Teile der Meeresschutzgebiete, auch im Globalen Norden.

Im Globalen Süden wiederum sind viele Menschen darauf angewiesen, Tiere zu jagen und Pflanzen, Pilze und Holz zu sammeln. Laut einer Schätzung von IPBES trifft dies immer noch auf ein Fünftel der Weltbevölkerung zu.

Die übrig gebliebenen Hotspots der Biodiversität befinden sich oft in tropischen Regenwäldern. Wenn sie zu Naturschutzgebieten erklärt werden, verzichten die betroffenen Länder des Globalen Südens auf Entwicklungschancen.

Die Frage, wer für den Schutz der Biodiversität bezahlen muss, ist das größte Hindernis bei den aktuellen Verhandlungen in Montreal. Viele Staaten sperren sich gegen verbindlichen Zusagen, insbesondere auch starke Wirtschaftsmächte im Globalen Südens wie Brasilien, China und Indien. Die USA nehmen ohnehin nur als Beobachter teil.

Im Raum stehen jährliche Zahlungen in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar (57 Milliarden Euro), um Schutzmaßnahmen zu finanzieren. Diese Summe sei lachhaft, sagt zum Beispiel Katrin Böhning-Gaese, die Direktorin des Senckenberg-Forschungszentrums Biodiversität und Klima.

In den Vorverhandlungen in Nairobi war noch von 200 Milliarden US-Dollar die Rede. Das gegenwärtige Geschacher erinnert an die letzte UN-Klimaschutzkonferenz, als heftig um den Ausgleichsfonds für Verlust und Zerstörung (loss and damage) gestritten wurde, mit dem die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder unterstützt werden sollen.

Aber kann dieser Ansatz des Artenschutzes überhaupt funktionieren? Die ärmsten Länder sind natürlich kaum in der Lage, wirksame Schutzmaßnahmen zu finanzieren und zu organisieren. Beispielsweise ist einer der Hotspots der Biodiversität der Virunga Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo.

Bürgerkriegsflüchtlinge halten sich dort auf, ebenso Rebellen der M23-Bewegung, die gegen die kongolesische Regierung kämpft. Die Zentralregierung wird möglicherweise in Teilen des Nationalparks Öl- und Gasbohrungen erlauben.

In einer solchen Gemengelage nutzen Zuwendungen aus dem Ausland zum Schutz der Biodiversität wenig. Gerade in Ländern mit schwacher Staatlichkeit steht zu befürchten, dass die Gelder versanden.

An den tiefer liegenden Ursachen der Krise änder sich unterdessen nichts, zum Beispiel an der Abholzung für die Weltmarkt-Landwirtschaft.

Zunehmende Flächenkonkurrenz

Mittlerweile kennen wir die Dramaturgie: Die UN-Konferenz wird mit einem Abkommen enden, das "Aufbruchstimmung verbreitet" und "ambitionierte Ziele setzt" oder vielleicht auch nicht.

Die Verhandlungsparteien werden sich gegenseitig loben (und damit unausgesprochen auch sich selbst) oder enttäuscht sein. Vertreter der Zivilgesellschaft werden sich zufrieden oder unzufrieden äußern, mehr war jedenfalls nicht zu erreichen…

Die Widersprüche der internationalen Umweltschutz-Abkommen werden immer augenfälliger, je drastischer die ökologische Krise wird.

Die Verhandlungen beschäftigen zahllose Wissenschaftler, Staatsbeamte und Diplomaten, aber die Abkommen bedeuten nichts, sobald sie nationale oder maßgebliche wirtschaftliche Interessen berühren. Sie sind völkerrechtlich verbindlich, aber Verstöße haben keinerlei Folgen.

Es steht zu befürchten, dass sich im Bereich Biodiversität nun derselbe Ablasshandels verbreiten wird wie im Bereich Klimaschutz. Treibhausgas-Emissionen können bekanntlich ausgeglichen werden, indem Unternehmen ein Waldstück aufkaufen und vorerst darauf verzichten, es abzuholzen. So werden fragwürdige Projekte im Ausland zukünftig vermeintlich die Biodiversität schützen.

Entscheidend ist aber die Praxis vor Ort, im eigenen Land. Wie sich die Krise der Biodiversität weiter entwickelt, hängt davon ab, welche Art von Landwirtschaft betrieben wird, wie viel Stickstoff in die Flüsse gelangt, wie viel Mikroplastik in den Boden kommt und wie viel Treibhausgas freigesetzt wird.

Die ökologische Krise hat unterschiedliche Facetten, die sich aber miteinander verwoben sind, sich gegenseitig beeinflussen. Einfache Antworten und Allheilmittel gibt es kaum, denn was einen Aspekt der Krise abmildert, kann einen anderen verschärfen. Eben das können wir uns aber nicht mehr leisten.

Ein Beispiel: Bis zum 2030 sollen die CO2-Emissionen um 55 Prozent gegenüber dem Wert von 1990 sinken. Das Maßnahmenpaket "Fit for 55" sieht vor, die Bioenergie massiv auszuweiten.

Der Anbau von Energiepflanzen wird als CO2-neutral eingestuft und finanziell gefördert. Die veränderte Landnutzung wird aber negative Folgen für die Kohlenstoffeinlagerung und Artenvielfalt haben, worauf Landnutzungs- und Klimawissenschaftler kürzlich hingewiesen haben:

Einerseits stehen Flächen, die für die Produktion von Bioenergie genutzt werden, nicht für den Anbau von Nahrungsmitteln zur Verfügung", sagt Thomas Kastner vom Senckenberg-Forschungszentrum Biodiversität und Klima. "Lebensmittel müssen importiert werden, wofür in anderen Ländern wiederum Wälder abgeholzt werden. Gleichzeitig fehlen zur Bioenergiegewinnung genutzte Flächen als CO2-Speicher und Lebensraum für gefährdete Arten.

Nature, 28.11.2022

Das Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, Energiewende, Agrarwende, Mobilitätswende und so weiter miteinander zu vereinbaren. Die Menschheit stößt an planetare Belastungsgrenzen.

Das zeigt sich auch an der zunehmenden Konkurrenz um Fläche. 30 Prozent sollen fortan der Biodiversität dienen, aber wir brauchen zukünftig mehr Ackerflächen für die Nahrungsmittelproduktion.

Die intensive und monokulturelle Landwirtschaft verschärft den Treibhauseffekt und das Biodiversitätsverlust, aber sie benötigt immerhin weniger Fläche als die Alternativen (zum Beispiel die agrarökologische Intensivierung).

Fossile Brennstoffe müssen durch Strom aus erneuerbare Quellen ersetzt werden. Aber diese Energiequellen brauchen Platz, am wenigstens noch die Windkraft, mehr die Photovoltaik (samt des mit ihr verbundenen Straßenbaus) und am meisten der Anbau von Biokraftstoffen.

Angesichts dieser Lage sind alle Strategien aussichtslos, die auf "grünes Wachstum" und nur Effizienzgewinne durch neue Technologien setzen.

Ohne einen Ausstieg aus dem Wachstumszwang und Umverteilung kann die ökologische Krise nicht bewältigt werden. Dann wird das Artensterben ungebremst weitergehen – ob mit UN-Abkommen oder ohne.