Veraltetes Wahlleute-System hievte Bush und Trump ohne Mehrheit ins Amt

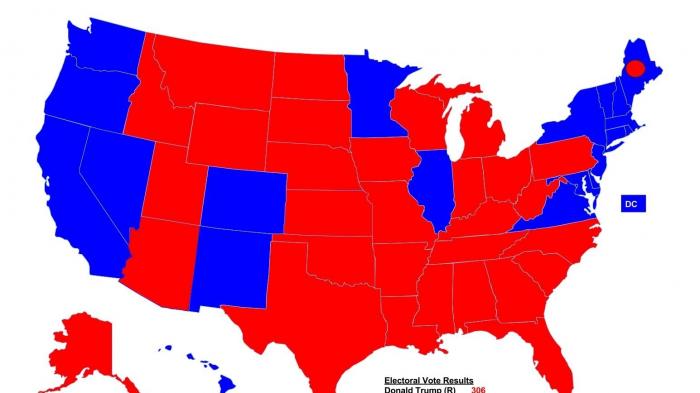

Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2016. Bild: Russ Walker/CC0

Schon in 15 Bundesstaaten wurde ein Gesetz verabschiedet, nach dem der Kandidat Sieger würde, der insgesamt die meisten Stimmen erhalten hat

Würde in den USA das Mehrheitswahlrecht gelten, wären etwa George W. Bush oder Donald Trump nicht zu Präsidenten geworden und würde die Welt vielleicht ein wenig anders aussehen. Obgleich Hillary Clinton fast 3 Millionen mehr Wahlstimmen hatte, wurde Trump Präsident, der hingegen mit 306 republikanischen die Mehrheit der Wahlleute gegenüber den nur 232 demokratischen Wahlleuten für sich verbuchen könnte. Schon auf den ersten Blick wird dadurch deutlich, dass das Wahlergebnis vom Wahlrecht aus den Gründungstagen der USA gegenüber einer Direktwahl oder einem Verhältniswahlrecht verzerrt wird. Auch das starre Zwei-Parteien-System, das praktisch keine Ausnahmen zulässt, wird durch das Mehrheitswahlrecht zementiert.

In den USA gibt es das Mehrheitswahlrecht, das aber nicht für die ganze Nation, sondern jeweils für die Bundesstaaten. Die wiederum entsenden nach einer alten Regelung jeweils eine bestimmte Anzahl von Wahlmännern, die normalerweise alle nach dem Prinzip "The winner takes all" nur für den Präsidentschaftskandidaten stimmen, der in ihrem Bundesstaat die Mehrheit errungen hat. Damit entfallen die Stimmen für andere Kandidaten, zudem konzentriert sich der Wahlkampf auf nur wenige "Swing States", in denen nach dem amerikanischen Mehrheitswahlrecht die Wahl entschieden wird. Donald Trump hat fast ausschließlich in diesen Swing States seinen Wahlkampf geführt und dort gewonnen. Die Verteilung der Wahlleute ist überdies höchst ungerecht, was das Verhältnis von Bundesstaaten mit vielen und wenigen Bewohnern betrifft. In Kalifornien, New York oder Florida kommen auf einen Wahlmann oder eine Wahlfrau fast 700.000 Bürger, dagegen sind es in Wyoming, Washington D.C. oder Alaska um die 200.000.

Präsidentschaftswahlkampf 2016 konzentrierte sich auf 6 Swing States

2016 wurden fast alle Wahlkämpfe in den 12 Bundesstaaten geführt, in denen Trump zwischen 43 und 51 Prozent der Stimmen erzielte, Zweidrittel der Wahlkampfveranstaltungen wurden nur in den sechs Bundesstaaten Ohio, Florida, Virginia, North Carolina, Pennsylvania und Michigan abgehalten. Dort dann auch mit Themen, die lokal von Bedeutung sind, die aber dann den Ausschlag für den von den Wahlleuten gewählten Präsidenten geben.

Einzig in den Bundesstaaten Maine und Nebraska wurde seit 1972 bzw. 1998 anders gewählt. Hier werden die Wahlleute nach gewonnenen Wahlkreisen und der Mehrheit im ganzen Land aufgeteilt. Nachdem Bush 2000 die Präsidentenwahl ohne eine Mehrheit der Stimmen gewonnen hatte (George W. Bush ist rechtlich, aber wahrscheinlich nicht faktisch der von der Mehrheit gewählte US-Präsident), während 2004 John Kerry gerade einmal 60.000 Stimmen in Ohio fehlten, um trotz der Mehrheit der Wahlstimmen für Bush zu gewinnen (Tweaking the Vote), hat der Computerwissenschaftler, Programmierer und Spieleentwickler John R. Koza die Initiative National Popular Vote gegründet.

Die Organisation beabsichtigt, das Wahlrechtssystem wenig, aber wirksam zu verändern bzw. auszutricksen. Der Vorschlag, der bereits in 14 Bundesstaaten und vom District of Columbia angenommen wurde, behält das überkommene System der Wahlleute bei, legt aber fest, dass diese ihre Stimme für denjenigen Kandidaten abgeben, der national am meisten Stimmen erhalten hat. Das Gesetz tritt dann in Kraft, so ist vorgesehen, wenn so viele Staaten es übernommen haben, dass ihre Wahlleute mehr als die Hälfte stellen, also mindestens 270 von insgesamt 538 Wahlleuten. Wahrscheinlich ist es auch so eher wahrscheinlich, das Wahlleutesystem auszuhebeln oder zu umgehen, als eine wirkliche Reform des Wahlrechts durchzuführen.

Zuletzt haben sich Repräsentantenhaus und Senat von Nevada mehrheitlich mit den Gegenstimmen der Republikaner dafür entschieden, das Gesetz anzunehmen. Es liegt nun beim demokratischen Gouverneur Steve Sisolak, von dem erwartet wird, dass er es auch unterzeichnet und in Kraft treten lässt. Damit wären nun 195 Wahlleute erreicht, es würden also noch Bundesstaaten fehlen, die 75 weitere Wahlleute beisteuern.

"Weiße Menschen hätten nichts mehr zu sagen"

Noch ist die Präsidentschaftswahl eineinhalb Jahre entfernt, allerdings rechnet Koza selbst nicht, dass bis dahin genügend erreicht werden, er erwartet einen Erfolg für 2024. Bislang hat sich keiner der wichtigsten Swing States Ohio, Florida, Virginia, North Carolina, Pennsylvania oder Michigan dem Gesetz angeschlossen. Anfang des Monats hatte der Senat mit einer Mehrheit von 19 zu 16 das Gesetz angenommen, es muss nun noch vom Repräsentantenhaus und dem Gouverneur gebilligt werden.

Die meisten Demokraten befürworten das Gesetz, weil sie damit rechnen, dass damit ein demokratischer Präsidentschaftskandidat 2020 die Wahl gewinnen könnte. Gegner wenden ein, dass eine solche Regelung die dünner besiedelten, eher ländlich geprägten Bundesstaaten gegenüber den bevölkerungsreichen benachteilige, weil sie nicht mehr ein solches Gewicht haben und deswegen im Wahlkampf ihren Kandidaten mit ihren Themen puschen können. Das aber wäre der Sinn der Regelung, was aber eben auch heißt, dass die Mehrheit nicht entscheidend sein muss.

Paul LePage, der bis 2. Januar 2019 Gouverneur von Maine war und Republikaner ist, spielte auch schon mit Untergangsängsten. Wenn das Gesetz käme, würden "weiße Menschen nichts mehr zu sagen haben", sagte er: "Es würden nur noch die Minderheiten sein, die wählen, es würden Kalifornien, Texas und Florida sein."

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.