Vogelgrippe & Co.: Aviäre Erkrankungen und wie sie sich verbreiten

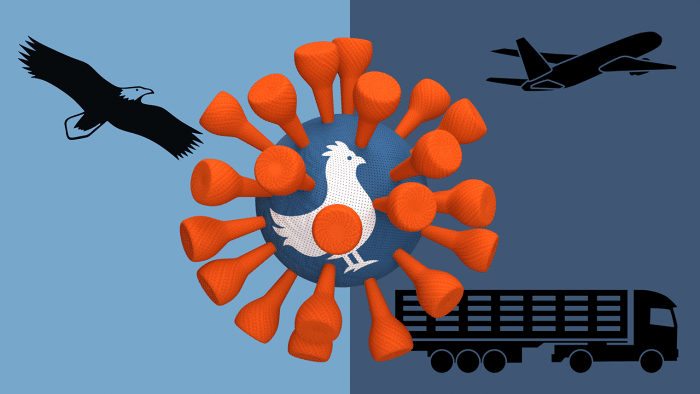

Die Vogelgrippe wird durch Wildvögel verbreitet, heißt es. Doch welchen Anteil hat die Geflügelindustrie und der globale Handel an der Verbreitung der Viren?

Die Geflügelpest geht um – wie beinahe jedes Jahr um diese Zeit. Von Finnland über die Faröer bis nach Irland, von Russland bis Portugal wurden infizierte Tiere gefunden. Auch aus Kanada, Indien und Ostasien kamen die Meldungen. Der aktuelle Ausbruch überträfe sogar das Seuchengeschehen der letzten Jahre, heißt es.

Seit Anfang Oktober wurden in Deutschland rund 400 Infektionen bei Wildenten, -gänsen, Schwänen und Möwen erfasst, in Schleswig-Holstein vor allem entlang der Küste. In ganz Schleswig-Holstein wurde mittlerweile eine Stallpflicht verhängt. Darüber hinaus registrierte das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) 46 Ausbrüche in Geflügelhaltungen, allein 18 davon in Niedersachsen.

Ende Dezember wurden auf einem Putenbetrieb im Landkreis Märkisch-Oderland 19.000 Puten gekeult, nachdem die hochpathogene Variante H5N1 festgestellt worden war. Im Umkreis des Betriebes wurde eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone von zehn Kilometern Radius eingerichtet.

Damit konnte allerdings nicht verhindert werden, dass unweit davon, im Oderbruch, das Virus in einem weiteren Putenmastbetrieb ausbrach. Auch hier wurden alle 16.500 Tiere durch die Behörden getötet.

Im Januar war die Zahl der gefundenen infizierten Wildvögel im Kreis Segeberg sprunghaft angestiegen. Für Geflügelzüchter und Halter wurden verschärfte Hygiene-Auflagen angeordnet.

Nachdem Mitte Januar ein Ausbruch der Geflügelpest in einer Tierhaltung in Baden-Württemberg bekannt wurde, ordnete das hessische Umweltministerium im südhessischen Kreis Groß-Gerau eine Stallpflicht an. Um das Eindringen von Wildvögeln zu verhindern, wie es hieß, müssen Hühner oder Puten in geschlossenen Ställen oder in entsprechenden Vorrichtungen gehalten werden.

Seither reißen die Meldungen von immer neuen Vogelgrippe-Fällen nicht ab: Mitte Januar war ein Bestand mit 6.000 Puten in einem Betrieb in Gießelhorst im Landkreis Ammerland in Niedersachsen betroffen. Der gesamte Bestand wurde "geräumt", wie es hieß.

Auch in Thüringen treten immer neue Fälle von Vogelgrippe auf. Während an manchen Orten eine Stallpflicht gilt, wurde diese an anderen Orten wieder aufgehoben. Bereits Ende Dezember waren auf einem Geflügelbetrieb nördlich von Prag mehr als 100.000 Tiere der Seuche zum Opfer gefallen.

Nach Angaben der Veterinärbehörden wurden rund 80.000 weitere infizierte Tiere gekeult und mehr als eine Million Eier vernichtet. Den Veterinärbehörden zu Folge ist das nachgewiesene H5N1-Virus "sehr aggressiv" und tötet die Tiere schnell.

Auch in Israel meldete das Landwirtschaftsministerium ein Massensterben von Legehennen in Batterien in der Nähe von Hochhäusern. Um weitere Ansteckungen zu verhindern, wurden Hunderttausende Tiere getötet. Seither fehlen auf dem israelischen Markt monatlich rund 14 Millionen Eier, wie es heißt.

Wildvögel als alleinige Virenschleudern?

Die Krankheit werde von ziehenden Wasservögeln über weite Strecken verbreitet, mutmaßen Virologen. In Israel sollen rund zwanzig Prozent der Kraniche infiziert gewesen sein. Die Zugvögel kamen aus Südeuropa und legten auf dem Weg nach Afrika einen Zwischenstopp ein.

Auch in der letzten Saison vom Herbst 2020 bis zum Frühling 2021 sollen vorüber ziehende Zugvögel über Deutschland und Europa die Seuche verbreitet haben. Das FLI empfiehlt Kontrolle und Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen auf den Geflügelbetrieben. Die Geflügelfarmen und Wildvögel würden aktuell nicht so eng überwacht, weil sich alle Anstrengungen auf die Bekämpfung von Covid-19 richteten, warnen Experten.

Das Epidemie-Geschehen von Oktober 2020 bis März 2021 wurde von Wissenschaftlern des FLI genauestens dokumentiert. Tatsächlich deuten die Diagramme darauf hin, dass ein erheblicher Anteil auf die Verbreitung durch die Wildvögel zurückgeht. Demzufolge schleppen Wildvögel wie Gänse, Enten, Schwäne, Greifvögel etc. die verschiedenen Subtypen ein, wobei H5N8 am häufigsten auftritt.

Ähnlich wie die Sars-Cov-2 gehören auch die Krankheitserreger der Vogelgrippe zu den so genannten Zoonosen, also Virenkrankheiten, die sich sowohl von Tier zu Tier als auch von Tier zu Mensch bzw. vom Menschen zum Tier übertragen. Erstmalig wurden die so genannten HPAI-Viren in Europa Ende der 1950er Jahre identifiziert. Allerdings gab es bereits im späten 19. Jahrhundert schon ein Massensterben von Geflügel, das vermutlich ebenfalls auf HPAI zurückgegangen war.

Seit Jahren wiederholt sich in Europa dasselbe Muster: Erst findet man das Virus bei den Wildvögeln, dann in Geflügelmast- und Legehennenbetrieben, schließlich wird massenhaft Nutzgeflügel "gekeult". Kein Zeifel: Für die Halter ist der wirtschaftliche Schaden groß. Doch stellt sich auch eine ethische Frage: Dürfen wir mit Tieren, die wir gezüchtet haben, derart respektlos umgehen?

Weiterverbreitung durch Tiertransporte

Kamen die hochpathogenen AI-Viren aus dem Freiland in die Ställe der Geflügelindustrie, oder entstanden sie in den Ställen der Geflügelindustrie, um von dort ins Freiland zu den Wildvögeln gelangen? Diese Frage wird wohl nie eindeutig beantwortet werden können. Nicht ausgeschlossen ist, dass auch die Geflügelindustrie Viren weiterverbreitet, über Tiertransporte von einem Betrieb zum andern und von dort ins Freiland.

Inwiefern sich die Viren innerhalb der Geflügel-Exportwirtschaft weiterverbreiten, wird von wissenschaftlicher Seite kaum untersucht. Unternehmen, die regelmäßig totes Geflügel beseitigen, Geflügelschlachthöfen und große Geflügelzuchtbestände sowie deren Abwässer müssten besser kontrolliert werden, fordert Ornithologe Petermann.

Darüber hinaus müsste es in großen Geflügelzuchtbeständen häufiger Stichproben geben. Auch stellt sich die Frage, warum es immer noch kein funktionierendes Frühwarnsystem gibt für eine Krankheit, die alljährlich wiederkehrt? Tatsächlich zirkulieren Viren immer häufiger zwischen intensiven Geflügelhaltungen, in denen Legehennen, Masthühner, Enten oder Puten zusammengepfercht sind.

So war im März 2021 erstmalig im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen eine Übertragung nach einem Tiertransport nachgewiesen worden. Der betroffene Legehennen-Betrieb war der achte Fall in NRW. Das Virus stammte von infizierten Tieren eines Hennenaufzuchtbetrieb im Kreis Paderborn, der außer dem genannten Hof etwa 150 weitere Legebetriebe in Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern belieferte.

Ein Drittel der Betriebe ist nun vom Virus betroffen. Kurz zuvor hatte es bereits Ausbrüche in Münster, im Kreis Warendorf und im Kreis Minden-Lübbecke gegeben. Alle Tiere auf den betroffenen Höfen wurden getötet. Insgesamt wurden im letzten Frühjahr in NRW mindestens 200.000 Hühner, Puten und Enten gekeult. Bundesweit mussten rund eine Million Tiere sterben.

Welche Subtypen können dem Menschen gefährlich werden?

Immer wieder kommt es vor, dass sich Personen infizieren, nachdem sie Kontakt mit erkrankten Tieren hatten - so wie kürzlich in Großbritannien geschehen. Glücklicherweise sei die betreffende Person wohlauf und befinde sich in häuslicher Isolation, vermeldete Anfang Januar die nationale Gesundheitsbehörde UKHSA. Laboranalysen zu Folge handelt es sich um Viren vom Typ H5, wobei unklar ist, ob die Infektion auf den H5N1-Stamm zurückgeht, der derzeit in Großbritannien zirkuliert.

Wenn sich Menschen mit Vogelgrippe infizieren, dann zumeist mit H5N1, ein Typ, der auch schwere Krankheitsverläufe verursachen kann. Glaubt man der Weltgesundheitsorganisation (WHO), so gab es von 2003 bis Ende 2020 mehr als 860 bestätigte H5N1-Infektionen. Bereits zu Beginn der 2000er Jahre infzierten sich – außerhalb von Deutschland – hunderte Menschen. Von den bisher erfassten Infizierten starben 52 Prozent. Mit dem Subtyp H5N8 kam es im Dezember 2020 in einigen wenigen Fällen zu Infektionen.

Auch Erreger vom Typ H5N6 lösen gelegentlich schwere Verläufe bei Menschen aus, manchmal mit Todesfolge. Mit diesem Typ infizierten sich kürzlich Menschen in Russland – hier allerdings mit milden Krankheitsverläufen.

Weil der Erreger erhebliche Barrieren überwinden muss, kann sich ein Mensch nur mit einer sehr hohen Viren-Dosis infizieren, weiß die Biologin Holly Shelton. In aller Regel stecken sich Menschen nur an, wenn sien einen langen und intensiven Kontakt zu den erkrankten Tieren haben. Infizierte Menschen geben den Erreger so gut wie nie weiter, erklärt die Leiterin der Influenzavirus-Gruppe am britischen Pirbright Institute für Tiergesundheit im Interview.

Die Genetik des aus Großbritannien gemeldeten H5N1-Vogelgrippestamms deute jedenfalls nicht darauf hin, dass sich dieses Virus effizient vom Mensch zu Mensch übertrage. Auch Isabel Oliver, wissenschaftliche Leiterin der britischen Gesundheitsbehörde, sieht keinen Hinweis darauf, dass dieser Stamm zwischen Menschen verbreiten kann.

Viren reisen um die Welt

Inwiefern fördern Welthandel und internationale Mobilität die Ausbreitung weltweiter Zoonosen? Diese Frage untersuchten Wissenschaftler in einer Studie von 2020. Demzufolge werden sie nicht nur in immer neue Regionen eingeschleppt, die "importierten" Zoonosen können auch potenziell "zurückschwappen" und lokale Wildtiere infizieren.

Urbanisierung und andere anthropogene Eingriffe verstärken diesen Effekt. Als Beispiel sei hier die Rodung von Regenwäldern genannt: Menschen, die immer weiter in unberührte Wälder eindringen, können als Vektoren fungieren und Zoonosen in immer neue Gebiete weiter verbreiten.

Über Frachtflüge im Rahmen des weltweiten Geflügelhandels gelangen die Viren von Asien nach Europa und wieder zurück, weiß Dr. Peter Petermann vom Wissenschaftsforums Aviäre Influenza (WAI). So könnten auch kontaminierte Federn, die in Fahrzeugen, an Personen, Geräten oder Transportboxen "mitreisen", durch Luftbewegungen in Ställe eindringen und von den Tieren aufgepickt werden.

Naturzerstörung begünstigt Zoonosen

Viren – insbesondere Influenza – verändern sich ständig. Die Zahl der Influenza-Ausbrüche bei Wild- und Nutztieren habe in den letzten Jahren zugenommen, warnt Malcolm Bennett. Der Professor für Infektionskrankheiten an der Universität Nottingham sieht da auch einen Zusammenhang mit dem Klimawandel.

Er befürchtet, dass sich mit zunehmenden Temperaturen künftig prinzipiell mehr Menschen anstecken oder mehr Mutationen der Erreger auftreten. Bereits 2012 untersuchte Bennett gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern, inwieweit Zoonosen aus der Ökologie natürlicher Krankheitserreger resultieren und andererseits, inwiefern anthropogene Einflüsse zu ihrer Verbreitung beitragen.

Darüber hinaus untersuchte das Team verschiedene Ansätze zur Prävention und Bekämpfung von Zoonosen. Mit rund 800.000 unentdeckten Viren könnten Vögel und Säugetiere ein erhebliches Pandemiepotenzial aufweisen, befürchten Wissenschaftler des Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Auch sie warnen vor der stetigen Ausweitung der Land- und Forstwirtschaft und den dahinter stehenden Produktions- und Handelssystemen. All diese Prozesse erhöhen den menschlichen Kontakt mit Wild- und Nutztieren. Damit werde der Weg für immer neue Zoonosen geebnet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.