Pluriversum oder: Die Natur mit eigenen Verfassungsrechten

- Pluriversum oder: Die Natur mit eigenen Verfassungsrechten

- "Ökologische Gerechtigkeit geht immer Hand in Hand mit sozialer Gerechtigkeit"

- Wer vertritt die Natur?

- Auf einer Seite lesen

Die Moderne schafft es nicht, Geld reicht nicht, eine andere Welt ist nötig: Gespräch mit Alberto Acosta über Erfahrungen im einzigen Land der Welt, das die Natur als Rechtssubjekt in seiner Verfassung eingeführt hat.

2007 war Alberto Acosta Energie- und Bergbauminister Ecuadors in der Regierung von Rafael Correa. Er war auch Präsident der Verfassunggebenden Versammlung, die 2008 die Rechte der Natur in der ecuadorianischen Verfassung verankerte.

In indigenen Kosmologien wird die Erde "Pachamama" genannt. Die Natur ist alles, sie ist überall präsent. Sie hat "das Recht auf ganzheitliche Achtung ihrer Existenz und auf die Erhaltung und Regeneration ihrer Lebenszyklen, ihrer Struktur, ihrer Funktionen und ihrer evolutionären Prozesse" (Art. 71 der Verfassung).

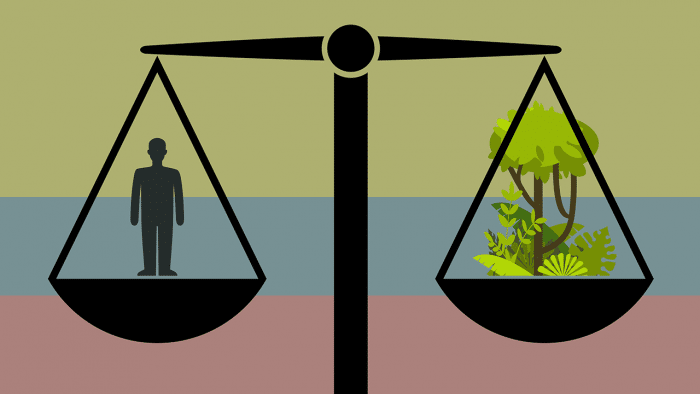

Im Unterschied zur Verpflichtung des Staates, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, wie es im Grundgesetz Deutschlands festgeschrieben ist, wurde die Natur in Ecuador zur Rechtsperson, die ihre eigenen Rechte geltend machen kann.

Der Impuls aus Ecuador wurde in anderen Ländern aufgegriffen. Auch in Deutschland gibt es Bestrebungen, das Grundgesetz entsprechend zu ändern. In Bayern wird ein Volksbegehren "Rechte der Natur" vorbereitet.

Zu Hintergründen und Erfahrungen hat Elisabeth Voß für Telepolis ein Gespräch mit Alberto Acosta geführt.

"Die Realität, in der wir leben"

Menschen haben Rechte, juristische Personen ebenso – wenngleich die Menschenrechte oft nicht eingehalten werden. Dagegen ist die Vorstellung, auch der Natur eigene Rechte einzuräumen, noch ungewöhnlich. Wie kam es damals zu der Idee der Rechte für die Natur?

Alberto Acosta: Das ist die Realität, in der wir leben. Juristische Personen haben fast Menschenrechte, aber viele Menschen finden es fast unmöglich zu akzeptieren, dass das Leben selbst, die Natur, Rechte hat.

Das haben wir in Ecuador geändert. Aus verschiedenen Blickwinkeln wurde die Natur als Rechtssubjekt angenommen. Eine grundlegende Annäherung bilden die Kulturen der indigenen Völker. Wenn wir uns die Rechte der Natur als einen Baum vorstellen, stammen seine Wurzeln aus jenen Visionen und Praktiken, die die Erde als ihre Mutter ansehen.

Darüber hinaus ist Mutter Erde oder Pachamama im kulturellen Bereich der indigenen Völker keine einfache Metapher, sondern eine tägliche Realität. Aber dieser Baum hat andere Wurzeln, die aus anderen Realitäten und Weltanschauungen stammen, die alle zusammen einen zunehmend kräftigeren Stamm bilden. So entwickelt sich dieser Baum.

Außerdem gibt es mehrere Pfropfen in diesem Baum, die aus wissenschaftlichen Forschungen oder sogar aus juristischen und philosophischen Überlegungen stammen. In diesem Punkt ist die Bedeutung der Beiträge der vielfältigen Kämpfe verschiedener Personen und Gemeinden hervorzuheben, die die Natur weltweit verteidigen.

Welche Erfahrungen haben Sie in Ecuador mit den Rechten der Natur gemacht? Konnten sie schon durchgesetzt werden?

Alberto Acosta: Neue Rechte einzuführen ist um ein Vielfaches komplizierter als der Versuch, dem eigenen Schatten zu entkommen. In Wirklichkeit ist es ein Schatten, der von den Privilegien einiger weniger getragen wird.

Darum ist es eine komplexe Aufgabe, neue Rechte zu akzeptieren, und ihre Umsetzung ist noch viel komplexer. Sehen wir uns zum Beispiel an, was es für Frauen oder sogar indigene Völker bedeutet hat, Rechte zu haben, und wie schwierig es ist, diese Rechte in der Praxis umzusetzen.

Seit 15 Jahren gilt die Natur in Ecuador verfassungsrechtlich als ein Rechtssubjekt. Die Fortschritte im Rechtsbereich sind im Vergleich zum Umfang der vorgeschlagenen Herausforderung noch begrenzt.

Trotzdem wird die Anwendung allmählich ausgeweitet: Derzeit gibt es bereits etwa 60 Fälle auf gerichtlicher Ebene, viele davon mit günstigen Urteilen. Aber noch wichtiger ist, dass die Rechte der Natur, egal ob sie unterstützt oder abgelehnt werden, Teil der nationalen Debatte sind.

Was uns sehr motiviert, ist zu sehen, dass der Impuls der ecuadorianischen Verfassung die Einführung der Rechte der Natur durch Gesetze, Verordnungen oder Volksbefragungen in fast 40 Ländern auf allen Kontinenten gefördert hat.

Noch ist Ecuador das einzige Land, das die Natur als Rechtssubjekt in seiner Verfassung eingeführt hat, hoffen wir, dass das nächste Land Bayern ist und warum nicht Deutschland.

Hat sich mit der Veränderung des Rechtsstatus der Natur auch das Verhältnis der Bevölkerung zu den natürlichen Lebensgrundlagen verändert?

Alberto Acosta: Diese Rechte finden langsam Eingang in die Rechtspraxis und das spielt eine wichtige Rolle, zum Beispiel in vielen Widerstandsprozessen gegen Bergbau- oder Ölaktivitäten. Viele nicht-indigene Gemeinschaften, und natürlich auch die indigenen, hissen das Banner der Rechte der Natur, die zu einem Grundelement ihrer Kämpfe geworden sind.

Aber als Gesellschaft sind wir weit davon entfernt, wirklich zu verstehen, was die Rechte der Natur sind, die weit über die engen Grenzen der Justiz, der Verfassung und der Gesetze hinausgehen.

Sie hatten damals auch eine internationale Initiative gestartet, um den Yasuní-Nationalpark vor der Zerstörung durch die Ölförderung zu retten. Die internationale Staatengemeinschaft hätte Ecuador für den Erhalt dieses Ökosystems, das für das Weltklima sehr bedeutend ist, bezahlen müssen – hat dies aber nicht getan. Der Rückzug Deutschlands aus der Initiative war wesentlich mit dafür verantwortlich. Warum konnten nicht trotzdem die Rechte der Natur den Beginn der Ölförderung verhindern?

Alberto Acosta: Tatsächlich musste sich die Yasuní-ITT-Initiative – die in der Zivilgesellschaft entstanden ist – seit der Verabschiedung der Rechte der Natur im Jahr 2008 radikal ändern. Es war nicht möglich, einfach eine internationale monetäre Entschädigung zu verlangen, um diese wunderbare Region, ein wahres Paradies, zu schützen.

Am Anfang – bevor die neue Verfassung verabschiedet wurde – wurde diese Kompensation gefordert, aber mit den Rechten der Natur war für diese Forderung kein Platz mehr.

Angesichts schwerwiegender Umweltprobleme ist es notwendig, eine gemeinsame, differenzierte Verantwortung einzuführen: Das heißt, die Länder, die den Planeten am meisten zerstört haben, müssen auch am meisten beitragen.

Präsident Rafael Correa hat nie verstanden, was die Rechte der Natur bedeuten. Er war nur daran interessiert, das Geld zu kassieren und Applaus zu bekommen. Selbst, um dieses Ziel zu erreichen, fehlte ihm eine politische Strategie, und am Ende scheiterte er, weil er einer solch revolutionären Initiative nicht gewachsen war.

Die Rolle der Bundesrepublik für die Yasuni-ITT-Initiative ist unverkennbar. Die politische Unterstützung aller Fraktionen im Bundestag im Jahr 2007 war entscheidend wichtig, um diese Initiative voranzubringen. Die erste Regierung von Angela Merkel hat diese parlamentarische Entscheidung verfolgt, aber kurz danach kam ein Minister, Dirk Niebel, der die Situation "verniebelt" hat.

Trotzdem verbreitet sich die Einsicht in die Notwendigkeit, Öl und Kohle in der Erde zu lassen, weltweit wie ein Lauffeuer. Sogar die Internationale Energieagentur mit Sitz in Paris hat vor Jahren gefordert, dass mehr als 75 Prozent aller bekannten fossilen Brennstoffreserven im Untergrund zu belassen sind, wenn wir nicht wollen, dass die Temperatur des Planeten um weitere 1,5 Prozent ansteigt.

Auf dem Naturgipfel im Dezember 2022 in Montreal wurde beschlossen, dass 30 Prozent der ganzen Erde bis 2030 unter Naturschutz gestellt werden sollen. Indigene haben dagegen protestiert, denn sie befürchten, im Interesse der Natur vertrieben zu werden. Die Natur wurde nicht gefragt – was würde sie wollen, und wer wäre legitimiert, für die Natur zu sprechen?

Alberto Acosta: Der Versuch, die Natur zu schützen, indem man Menschen vertreibt, die in Harmonie mit ihr leben, ist eine grobe Absurdität. Wir können nicht die Rechte der Natur anwenden, indem wir die Menschenrechte an den Rand drängen. Das wäre eine Art sinnlose Gartenarbeit.

Darüber hinaus sind es die Menschen, die die Rechte von Mutter Erde vertreten. An vorderster Front stehen jene indigenen Völker, die es seit Hunderten von Jahren verstehen, in enger Beziehung zur Natur zu leben.

Ohne zu versuchen, alle indigenen Völker zu romantisieren, müssen wir akzeptieren, dass diese Völker oft diejenigen sind, die die Natur wirklich schützen, so wie es im Amazonasbecken geschieht. Ihr konkretes Handeln ist ebenso nachweisbar, wie die Leere der Reden der Mächtigen auf Klimagipfeln, um nur ein Beispiel zu nennen.

Wir müssen verstehen, dass die Rechte der Natur auf einer Lebensauffassung beruhen, in der alle Lebewesen, menschliche und nicht-menschliche, immer in einer Beziehung zwischen Subjekten, nicht zwischen Subjekt und Objekt, und keineswegs individuell existieren.

Mutter Erde ist für uns Menschen die Grundlage unserer Existenz, sie gibt uns überhaupt erst das Recht, zu existieren. Ohne die Natur als Rechtssubjekt zu akzeptieren, wäre also auch unsere Freiheit und vor allem die der künftigen Generationen nur eine Illusion.