Arm stirbt früher

Bild: RKI

Die gesundheitliche Ungleichheit in Deutschland wächst

Diabetes. Herzkreislaufkrankheiten. Psychische Störungen. Magenkrebs. Immer sind sozial benachteiligte Menschen unverhältnismäßig betroffen. Neue Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) deuten nun darauf hin, dass sich die Schere bei den "Gesundheitschancen und Krankheitsrisiken" zwischen oben und unten, arm und reich weiter öffnet.

In einer Auswertung der "Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland" (DEGS1) ermittelten die Wissenschaftler des RKI unter anderem, dass Frauen mit niedrigem Sozialstatus doppelt so häufig an Diabetes mellitus erkranken wie der Durchschnitt, Männer in dieser sozialen Gruppe sogar dreimal so häufig. Ihren Gesundheitszustand schätzen sozial benachteiligte Frauen selbst fünfmal häufiger als "mittelmäßig" oder "schlecht" ein. Männer tun das viermal häufiger.

Die größeren Belastungen durch Krankheit drücken sich folgerichtig in einem kürzeren Leben aus. Das RKI errechnet aus Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP), dass die mittlere Lebenserwartung bei Geburt in der niedrigen Einkommensgruppe bei Männern um 10,8 Jahre und Frauen um 8,4 Jahre verringert ist. Die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt ist in gewisser Weise ein künstliches Konstrukt, denn es unterstellt, dass Lebensstandard und medizinische Versorgung im weiteren Lebensverlauf gleich blieben, was natürlich nicht der Fall ist. Außerdem wird der Durchschnittswert beispielsweise durch die höhere Säuglingssterblichkeit in ärmeren Familien verzerrt.

Aber auch bei der sogenannten ferneren Lebenserwartung zeigt sich unübersehbar der Einfluss der sozialen Lage: Ab einem Alter von 65 Jahren liegt der Unterschied zwischen Menschen mit niedrigem Einkommen und Menschen mit einem hohen Einkommen bei 5,3 Jahren (Männer) beziehungsweise 3,8 Jahren (Frauen).

Der soziale Status des Elternhauses entscheidet über die Lebensdauer

Kurz, Arm ist kränker und stirbt früher. Gleichgültig, wie der Unterschied zwischen oben und unten bestimmt und gemessen wird - ob schlicht anhand des Haushaltseinkommen oder als sozioökonomischer Status, bei dem Beruf, Einkommen und Bildung zusammengefasst werden -, immer macht die soziale Lage den entscheidenden Unterschied. Der kränkelnde Unternehmenschef und der Hilfsarbeiter mit der unverwüstlichen Gesundheit, das sind lediglich Ausnahmen, die diese Regel bestätigen.

Schon merkwürdig: im Fall der Bildung gilt es als Skandal (oder wenigstens als Manko), dass der Schulerfolg deutscher Jugendlicher von ihrer sozialen Herkunft abhängt. Wenn die jüngsten Ergebnisse der PISA-Studie veröffentlicht werden, fordern Bildungspolitiker regelmäßig, "Deutschland müsse mehr tun", um die beiden Faktoren zu entkoppeln. Aber der soziale Status des Elternhauses bedingt nicht nur den Bildungserfolg. Er bedingt die Lebensdauer, was aber kaum jemanden zu kümmern scheint. Die Kinder aus Familien mit niedrigem Sozialstatus haben insgesamt einen schlechteren Gesundheitszustand, haben häufiger psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten, machen seltener Sport und haben öfter Übergewicht, wie die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland gezeigt hat.

Das RKI stellte diese Ergebnisse am Mittwoch bei der Eröffnung des Kongresses "Armut und Gesundheit" in Berlin vor. Bei den Aussagen zur zeitlichen Entwicklung der gesundheitlichen Ungleichheit blieben die Wissenschaftler allerdings vorsichtig. Zwar deute vieles darauf hin, dass diese gewachsen sei, so die Forscher, definite Aussagen ließe die Datenlage aber nicht zu. Das liegt laut Thomas Lampert, Epidemiologe vom RKI, daran, dass die Informationen der Sozialversicherungsträger lückenhaft und nicht repräsentativ seien. Dennoch heißt es in "Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung":

Die wenigen vorliegenden Studien deuten an, dass sich die beobachteten Unterschiede zwischen den Einkommens-, Bildungs- bzw. Berufsstatus gruppen im Zeitverlauf ausgedehnt haben könnten.

Zunahme der Ungleichheit in der Krankheitslast und der Lebenserwartung

Ein Indiz dafür ist beispielsweise, dass der Rückgang beim Tabakkonsum, einem wesentlichen Risikofaktor, fast ausschließlich auf die oberen Schichten beschränkt sei. Rolf Rosenbrock, Vorstandsmitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, glaubt ebenfalls, dass die Kluft bei der Gesundheit größer wird. Schließlich gehe die Schere bei den Einkommen und den Vermögen in Deutschland weiter auseinander, was sich erst mit einiger Verzögerung in der Krankheitslast und der Lebenserwartung zeige.

Da in Deutschland die Verteilung der Bildungschancen ziemlich konstant der sozialen Position der Eltern folgt und die Ungleichverteilung der Einkommen in Deutschland kontinuierlich zunimmt, überwiegen die Faktoren, die eine Zunahme der Ungleichheit verursachen.

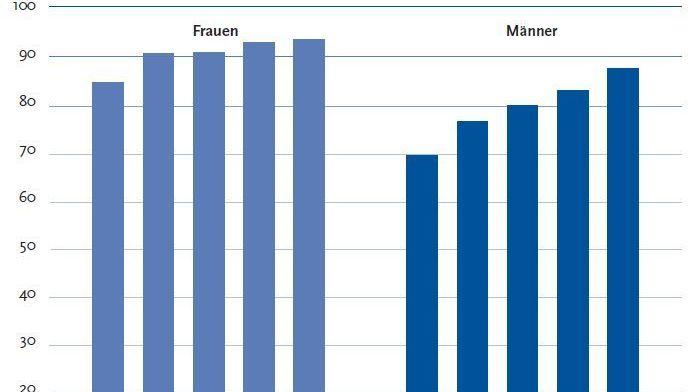

Damit verstetigt sich ein langfristiger Trend. Bereits in den 1980er und 1990er Jahren ist der Einfluss der Klassenzugehörigkeit auf die Gesundheit gewachsen. Eine europäische Vergleichsstudie hat ermittelt, dass Angehörige der unteren Einkommensgruppen doppelt so häufig unter einem mittelmäßigen bis schlechten Gesundheitszustand leiden wie Angehörige der höheren Einkommensgruppen. Dabei lag das relative Risiko gesundheitlicher Probleme von Männern in den 1980er Jahren bei 1,79, in den 1990er Jahren schon bei 2,05. Bei Frauen stieg der Wert von 2,11 auf 2,4. Mit Ausnahme von Finnland wuchs der Einfluss der sozialen Lage auf die Gesundheit in diesem Zeitraum überall in West- und Nordeuropa.

Eine statistische Auswertung der Deutschen Rentenversicherung kam dann vor fünf Jahren zu dem Schluss:

Soziale Ungleichheit in Hinblick auf die unterschiedliche Entwicklung der Sterblichkeit aufgrund der Einkommensverhältnisse bleibt im Zeitraum (1994 bis 2006) erhalten und verstärkt sich sogar.

Das bedeutet wohlgemerkt nicht, dass sich die durchschnittliche Lebenszeit in den unteren Klassen verkürzen würde, sondern nur, dass sie weniger als die anderen an der Erhöhung der Lebenserwartung teilhaben. Dies gilt beispielsweise nicht für die USA, wo in bestimmten Gruppen die Zahl der erwartbaren Jahre auch absolut zurückgeht. Eine Studie des Demographen Jay Olshansky und Kolleginnen von 2011 ermittelte, dass besonders bei Menschen mit geringer Bildung die Lebenserwartung schrumpft! Die größten Einbußen verzeichneten laut dieser Untersuchung weiße Frauen ohne Abschluss einer weiterführenden Schule. Ihre Lebenserwartung sank zwischen 1990 und 2008 um fünf Jahre. Männliche Angehörige dieser Bildungsgruppe verloren im selben Zeitraum drei Jahre.

Gleichzeitig wuchs die Lebenserwartung in den oberen Bildungsgruppen. Soziale Unterschiede führen mittlerweile zu einer Differenz von 13 Jahren zwischen der höchsten und niedrigsten Statusgruppe der männlichen amerikanischen Bevölkerung und etwa zehn Jahren bei den Frauen, weshalb Jay Olshansky von "zwei Amerikas" spricht. Michael Marmot, Direktor des Londoner Institute of Health Equity und einer der herausragenden Gesundheitswissenschaftler kommentierte diese Ergebnisse, indem er an den Absturz der Lebenserwartung russischer Männer nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erinnerte. Diese fiel damals um fünf Jahre und hat erst heute ungefähr das alte Niveau erreicht.

So weit ist es in Deutschland nicht, jedenfalls noch nicht. Sollte der Trend zur wachsenden Ungleichheit allerdings anhalten, ist eine ähnliche Entwicklung auch hierzulande möglich.