Das ungleiche Rennen um den Quantencomputer

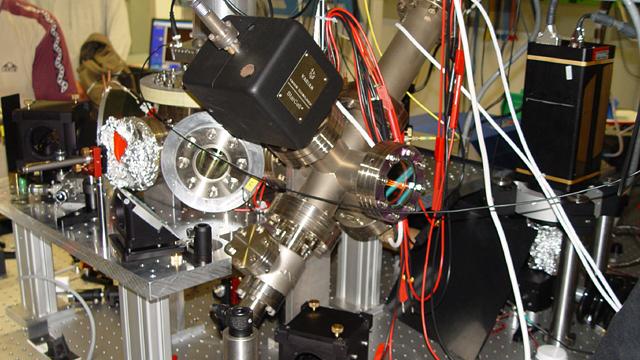

Ionenfalle, verwendet in einem Quantencomputer; Foto: Mnolf; Lizenz: CC BY-SA 3.0

Konzerne wie Google und Microsoft schalten im Wettlauf um den Quantencomputer einige Gänge höher. Ein Verschlüsselungs-Knacker mit bislang ungesehener Effizienz in Privathand: Wäre das ein Problem für Sicherheit und Privatsphäre im Internet?

Die Liste seiner Entwickler zeigt, welch enorme Erwartungen, wenn nicht gar Machtphantasien, der Quantencomputer weckt: Google, Microsoft, IBM und der US-Geheimdienst NSA gehören zu den prominentesten Vertretern. Es gibt auch kaum eine Universität oder Forschungsorganisation, die nicht als erste den Durchbruch zu dieser neuen Art von Rechner ausrufen möchte.

Ein Quantencomputer soll die bizarren Gesetze der Quantenphysik gezielt nutzen, um für Forschung, Industrie und Geheimdienste nutzbringende Aufgaben, an denen sich herkömmliche Rechner vergeblich abarbeiten, im Handumdrehen zu lösen. Fast im Wochentakt melden Forscher einen neuen "wichtigen Schritt zum Quantencomputer". Mit einem Quantencomputer, der sogar einen Supercomputer ausstechen kann, rechnet der Innsbrucker Physiker Rainer Blatt, ein erfahrenes Schwergewicht auf dem Gebiet, schon in fünf Jahren.

Doch ob der Triumph einem staatlich geförderten Institut wie dem von Blatt gehören wird, ist ungewiss. Denn Google & Co. fahren schwere finanzielle Geschütze auf, um als erste einen Quantencomputer zu bauen. "Die US-Firmen investieren zehnmal mehr Geld in die Entwicklung des Quantencomputers als die EU", sagt der Quantenphysiker Tommaso Calarco von der Universität Ulm. Der quirlige Italiener wirbt bei EU-Politikern um Forschungsgelder für sein Forschungsgebiet. Calarco, zurzeit auf einem Forschungssemester an der University of California in Berkeley, ist in der Quantencomputer-Szene bestens vernetzt und hat Kontakt zu einflussreichen Entscheidern in Brüssel.

Google wolle bis zu eine Milliarde US-Dollar für Quantencomputer-Forschung ausgeben, sagt Calarco. Offiziell ist diese Zahl allerdings nicht. Doch dass Google viel Geld in das Gebiet investiert, ist bekannt. Schon 2013 hat die Datenkrake aus Kalifornien zusammen mit der US-Raumfahrtbehörde NASA für 15 Millionen Dollar einen neuartigen Computer der kanadischen Firma D-Wave-Systems gekauft, den diese zuvor als den "ersten kommerziellen Quantencomputer" auf den Markt gebracht hatte. In die Maschine hat D-Wave-Systems mehr als 100 Millionen Euro investiert. Eine akademische Forschergruppe könne so eine Summe nicht auftreiben, sagt der Physiker Matthias Troyer von der Eidgenössisch Technischen Hochschule in Zürich.

Troyer hat gezeigt, dass die D-Wave-Maschine nicht schneller rechnet als herkömmliche Computer. In der Forschergemeinde streitet man, ob D-Waves Quantencomputer diesen Titel verdient. Weil unausgereifte Technik als Grund für die schwache Leistung angesehen wird, hat Google Ende letzten Jahres das Heft selbst in die Hand genommen. Die Firma engagierte den renommierten Quantenphysiker John Martinis von der University of California in Santa Barbara, um einen ähnlichen, aber besseren Quantencomputer wie den von D-Wave-Systems zu bauen.

Auch der Computerriese IBM klotzt, statt zu kleckern. Er will in den kommenden fünf Jahren drei Milliarden Dollar in so genannte "Post-Silizium-Technologien" stecken, also in die Erforschung neuartiger Computer-Konzepte, zu denen neben dem Quantencomputer auch dem Gehirn nachempfundene Hardware und Computerchips aus dem "Wundermaterial" Graphen gehören. Wie viel des Geldes in die Entwicklung von Quantencomputern fließen soll, lässt IBM offiziell nicht wissen. Laut Calarco sind es mehrere hundert Millionen Euro.

Microsoft wiederum hat eine 12-köpfige Quantencomputer-Forschungsgruppe auf dem Campus der University of California in Santa Barbara eingesetzt, die der Softwareriese "Station Q" nennt. Die Firma unterstützt zudem Physiklabors, welche die von Station Q entwickelten Rechnerkonzepte testen sollen.

Noch angriffslustiger, geradezu martialisch, gibt sich die NSA. Der Name des Forschungsprojekts, mit dem der Geheimdienst starke Verschlüsselungsverfahren aushebeln will nennt sich "Durchbrechen harter Ziele". Die zum Abschuss freigegebene Art der Verschlüsselung schützt täglich millionenfach Banküberweisungen, Kartenzahlungen, E-Mails, Online-Einkäufen oder digitale Signaturen. Ein Teil des 80-Millionen-Dollar-Programms geht laut Edward Snowden in die Entwicklung eines Quantencomputers. Die NSA hat demnach Geheimverträge mit einem Physiklabor an der University of Maryland.

Was macht den Quantencomputer für Internet- und Computerriesen und einen Geheimdienst so attraktiv?

Es gibt bestimmte Aufgaben, an denen sich herkömmliche Rechner die Zähne ausbeißen. Auch wenn Computer immer schneller rechnen: Diese Aufgaben werden ihnen immer enteilen.

Das ist etwa bei komplexen Optimierungsproblemen so. Firmen investieren Millionen, um Optimierungsprobleme zu lösen, etwa beim Planen von Flugrouten oder bei der Portfoliooptimierung. Ein Beispiel: Herkömmliche Rechner brauchen Wochen, um bei Raumfahrtmissionen die optimale Nutzung von begrenzten Ressourcen - Zeit, Wasser oder Energie - zu berechnen.

Auch wenn alle paar Jahre neue, schnellere Computer kommen, ist nicht viel gewonnen. Erhöht sich nämlich die Komplexität der Mission oder des Flugplanes nur ein wenig, schießt die Rechenzeit wieder ins Kraut. Auf Quantencomputern hingegen ruht die Hoffnung, dass sie eine nahezu beliebige Komplexität beherrschen werden. Daher ist z.B. die NASA an dieser Art von Rechner interessiert.

Eine nicht handhabbare Komplexität kann aber auch von Vorteil sein, etwa beim Verschlüsseln: Hier garantiert sie, dass kein noch so starker Computer den Schlüssel schnell knackt. Der Schlüssel besteht aus zwei sehr großen Primzahlen mit jeweils hunderten Dezimalstellen. Diese Zahlen lassen sich geheim halten, indem man sie miteinander multipliziert, was ein Rechner schnell erledigen kann. Das Ergebnis ist eine Zahl mit mehr als 1000 Dezimalstellen. Ein Angreifer müsste diese Zahl wieder in ihre Primfaktoren zerlegen, um den Schlüssel zu erlangen. Dieses so genannte Faktorisierungsproblem ist einfach für kleine Zahlen: Dass 15 aus den Primfaktoren 3 und 5 besteht, lässt sich im Kopf ausrechnen. Je größer aber die zu zerlegende Zahl ist, desto aufwendiger wird das Problem. Auch ein Computer kann die Lösung, vereinfacht gesagt, nur durch Durchprobieren aller Zahlen errechnen. Es gibt aber mehr 1000-stellige Zahlen als Teilchen im Universum. Daher bräuchte auch ein Computer Jahrmilliarden, bis er zufällig richtig rät. Ein sinnloses Unterfangen. Ein leistungsstarker Quantencomputer hingegen könnte das Problem binnen Minuten lösen. Da die Sicherheit vieler Transaktionen und von verschlüsselter Kommunikation im Internet vom Faktorisierungsproblem und ähnlichen Problemen geschützt werden, verwundert das Interesse der NSA am Quantenrechner kaum.

Der Trick dieser Art von Rechner ist, grob gesagt, dass er eine Unzahl von Möglichkeiten simultan testen kann. Beim Faktorisierungsproblem also alle Zahlen daraufhin prüfen, ob sie die gesuchten Primfaktoren sind.

Wie schafft er das? Zum Rechnen benutzt ein Quantencomputer Teilchen wie Atome, Ionen (das sind elektrisch geladene Atome) oder Lichtteilchen. In Anlehnung an die "Bits", mit denen ein herkömmlicher Rechner rechnet, heißen diese Teilchen "Quantenbits", oder "Qubits".

Ansonsten haben sie mit herkömmlichen Bits wenig gemein. Laut den Gesetzen der Quantenphysik besitzen die Qubits eine Doppelnatur: Sie sind nicht nur Teilchen, sondern auch eine Welle. Als Wellen ähneln sie der schwingenden Saite eines Musikinstruments. Saiten geben nicht nur einen Grundton ab, sondern gleichzeitig auch diverse Obertöne. Auf ähnliche Weise schwingen bei einem Qubit zwei Wellen gleichzeitig. Bei zwei Qubits sind es schon vier, bei drei Qubits acht etc. Jede dieser Wellen kann mit einer Lösungsmöglichkeit identifiziert werden. Ein Quantencomputer mit vielen Qubits kann daher eine Unzahl von Lösungsmöglichkeiten im selben Moment "durchprobieren". Schon 300 Qubits genügen, um mehr Möglichkeiten simultan zu testen als es im Universum Teilchen gibt.

Der Rechenprozess ähnelt dem Spielen eines Liedes auf einer Gitarre: Wie die Finger des Spielers die Saiten, bringen Laser- oder Mikrowellenstrahlen die verschiedenen Qubits des Rechners in einer bestimmten Reihenfolge zum Schwingen. Wellen durchdringen sich und können sich dabei gegenseitig auslöschen oder verstärken. Durch geschicktes "Spielen" der Qubits löschen sich die falschen Lösungswege aus und der richtige bleibt übrig.

Die Sache hat nur einen Haken: Nicht jedes Rechenproblem lässt sich auf diese Weise lösen. Grob gesagt bringt ein Rechenvorgang Zahlen in ein bestimmtes Muster. Doch nicht jedes Muster lässt sich in ein "Lied" auf einem Quantencomputer übersetzen, sprich: Die falschen Lösungswege lassen sich nicht immer so überlagern, dass sie sich neutralisieren. Im Bild mit dem Saiteninstrument: Nur bestimmte Tonkombinationen fügen sich zu einem harmonischen Akkord, andere klingen unschön und nutzen dem Musiker wenig.

Dies schränkt den praktischen Nutzen eines Quantenrechners stark ein. Neben Optimierungsaufgaben und dem Faktorisieren großer Zahlen sehen Experten nur drei weitere Anwendungsfelder:

- Die superschnelle Suche in ungeordneten Datenbanken, wie sie zum Beispiel durch Sammeln von Internetdaten sowie in der Klima- oder Genforschung auftreten.

- Die Simulation von komplexen physikalischen oder chemischen Systemen, wie etwa Moleküle oder Festkörper.

- Das Finden gemeinsamer Merkmale in verschiedenen Eingaben. Quantencomputer könnten schnell lernen, Handschriften oder Sprache zu erkennen oder auf einer Flut von Bildern gemeinsame Bildinhalte - Autos, Fahrräder oder Hunde - zu erkennen.

Grundlagenforscher an Universitäten und Forschungseinrichtungen interessiert vor allem der zweite Punkt, erlaubt er doch das Erforschen neuartiger Werkstoffe. Herkömmliche Rechner kapitulieren vor der Simulation komplexer Materialien, weil kein Computer das unendlich variantenreiche Spiel der Atomen und Elektronen in diesen Materialien detailgenau nachahmen kann. Quantencomputer hingegen sind naturgemäß viel näher am Spiel der Atome und Elektronen, schließlich benutzen sie diese Bausteine der Materie zum Rechnen. Deshalb simulieren sie komplexe Materialien deutlich effizienter. Der Quantencomputer soll daher helfen, neue Design-Materialien quasi auf dem Reißbrett zu entwickeln, z.B. einen Werkstoff, der Strom bei Normaltemperatur verlustfrei leitet.

Für Google dürften der erste und dritte Punkt besonders interessant sein. Forscher der Firma haben den D-Wave-Computer programmiert, Autos auf beliebigen Bildern zu detektieren. Auf ähnliche Weise könnte das Unternehmen die riesigen Datenmengen besser in den Griff kriegen, mit denen seine Suchmaschine hantiert.

Für Microsoft und IBM könnte ein Erfolg an der Quantencomputer-Front eine Frischzellenkur bedeuten. Der Softwareriese aus Redmont gilt Branchenbeobachtern als träger Dinosaurier, und IBM fiel in letzter Zeit mit Umsatzrückgängen auf.

Vor Anwendungen müssen Verfahren zur Fehlerkorrektur gefunden werden

Doch die Firmen werden wohl noch Jahre auf neue Impulse aus dem Reich der Quanten warten müssen. Manche Physiker glauben sogar, dass Quantencomputer nie funktionieren werden. Der Hauptgrund dafür ist einer der schnellsten und effizientesten - und zerstörerischsten - Prozesse im Universum. Im Fachjargon heißt er "Dekohärenz". Er ist vergleichbar mit einer Gitarre, deren Saiten sich allzu leicht verstimmen. Kleinste Umwelteinflüsse sogen dafür, dass die diffizile Überlagerung der Wellen im Quantencomputer verloren geht. Dafür reicht schon der Zusammenstoß eines Qubits mit einem Luftmolekül oder das Zittern der Qubits aufgrund hoher Temperaturen. Daher arbeiten bisherige Laborprototypen von Quantencomputern bei tiefen Temperaturen und in Vakuumapparaturen. Trotzdem führt die Dekohärenz binnen winziger Sekundenbruchteile zu Fehlern im Rechenprozess.

Es gibt noch weitere Fehlerquellen, z.B. fehleranfällige Laser, die die Qubits nicht immer so steuern wie sie sollen. Unkorrigiert würgen Fehler die Rechnungen schnell ab, weshalb bislang nur triviale Labordemonstrationen gelangen, etwa die Zerlegung der Zahl 21 in ihre Primfaktoren 7 und 3.

Daher arbeiten die Quantencomputer-Entwickler heute an Konzepten zur Fehlerkorrektur. Sie versuchen, die Fehlerhäufigkeit soweit zu senken, dass der Rest von Fehlerkorrekturverfahren eliminiert werden kann. Im Fachjargon gesprochen, gilt es die "Fehlertoleranzschwelle" zu erreichen.

Ansätze dafür sind bislang auch staatlich geförderten Forschern gelungen, etwa dem Team um Rainer Blatt oder dem Team um Jörg Wrachtrup von der Universität Stuttgart. Doch für deutlich mehr Aufsehen in diesem Zusammenhang sorgen Forscher von IBM und Google. Die von Google finanzierte Gruppe um John Martinis nutzen als Qubits supraleitende Schaltungen, durch die sich Elektronen wellenförmig bewegen. Das Team hat vor einem Jahr die Fehlertoleranzschwelle erreicht. Allerdings funktionierte das nur mit fünf Qubits.

Ende April dieses Jahres meldete dann IBM einen weiteren bedeutenden Fortschritt. Mit einer Schaltung aus supraleitenden Qubits gelang ihnen die Korrektur beider Fehlerarten, die ein Qubit erleiden kann. Wie ein klassisches Bit kann auch ein Qubit einen falschen Zahlenwert annehmen. Die zweite Art von Fehler lässt sich nur durch die Wellennatur von Qubits verstehen. Die Welle kann sich durch Umwelteinflüsse verschieben, d.h. ihre Kämme werden fälschlicherweise nach vorne oder hinten gerückt, was den Rechenprozess stört. Beide Fehlerarten in einer Schaltung konnten bislang nicht korrigiert werden. Den IBM-Forschern gelang nun dieser Wurf. Allerdings bislang nur mit einer Mini-Schaltung aus 4 Qubits.

Ein praxisrelevanter Quantencomputer aber bräuchte wohl mehrere tausend Qubits. Die Laborprototypen zu einem so großen Computer auszubauen, stellt eine weitere Hürde dar. Der größte Laborprototyp steht in Innsbruck und hat 14 Qubits. In fünf Jahren will Rainer Blatt eine Maschine mit 40 Qubits zum Laufen gebracht haben. Diese könnte dann Moleküle aus 40 Atomen simulieren, was selbst den Supercomputer am Forschungszentrum Jülich an seine Grenzen führt. Maschinen mit hunderten oder tausenden Qubits dürften noch länger auf sich warten lassen.

Ob Googles oder IBMs Dollar-Millionen der Schlüssel zum Erfolg sein werden oder ob staatlich geförderte Institute das Rennen machen werden, ist indes noch offen. Die beiden Systeme haben jeweils Vor- und Nachteile.

Öffentlich geförderte Forschung muss mit deutlich weniger Geld auskommen

Das öffentliche System aus hunderten Forschungsstätten probiert mehr aus. Quantencomputer können mit verschiedenen Arten von Qubits verwirklicht werden. "Noch ist es nicht entschieden, welche Technologie am Schluss erfolgreich sein wird", sagt Matthias Troyer. "Daher ist die Diversität und Innovationsbreite der öffentlich finanzierten Grundlagenforschung wichtig", meint der Physiker. Es sei noch zu früh, sich auf eine Technologie festzulegen, betont Troyer. Doch genau das tun Google & Co, indem sie z.B. auf supraleitende Qubits oder, wie Microsoft, auf "topologische Qubits" setzen. Das könnte sich als entscheidender Nachteil entpuppen.

Karge Budgets und fehlende Infrastruktur sind indessen die Crux vieler öffentlich geförderter Forscher. Die meisten müssen mit deutlich weniger Geld auskommen als ihre Kollegen bei den US-Firmen. Es ist zwar schwierig, ihre Mittel mit denen der Firmen zu vergleichen, da von den Budgets auch die Entwicklung anderer auf Quantenphysik beruhenden Technologien finanziert wird, etwa hochempfindliche Sensoren oder extrem präzise Atomuhren. Doch selbst diese Gesamttöpfe sehen vergleichsweise bescheiden aus. Für die Quantentechnologien haben EU-Forschungsprogramme in den letzten 13 Jahren knapp 500 Millionen Euro ausgeben. Pro Jahr sind das im Schnitt weniger als 40 Millionen Euro, und nur ein Bruchteil davon dürfte direkt in die Quantencomputer-Entwicklung fließen.

Das von Tommaso Calarco mit geleitete "Zentrum für integrierte Quantenwissenschaften und -technologie" in Ulm und Stuttgart hat ein jährliches Budget von 750.000 Euro für fünf Jahre. Nicht wenig, aber Peanuts verglichen mit den Investitionen der US-Firmen. Über fehlende Infrastruktur beschwert sich Rainer Blatt. Zwar habe er knapp 4 Millionen Euro für ein "Quanten-Nano-Zentrum" bekommen, könne es aber nicht umsetzen, weil er die dafür nötigen Laborumbauten nicht genehmigt bekomme. "Ich frage mich langsam, ob man nicht will, dass wir in der Quantenphysik Weltspitze bleiben", schimpft er.

Ein ähnliches Klagelied stimmt Tommaso Calarco an: Die im Vergleich zu den USA mangelnde Risikobereitschaft in Europa sei ein "Riesennachteil". "Wenn ein Forschungsgebiet nicht schnell Wachstum bringt, engagiert sich die Industrie in Europa nicht dafür", sagt er. "Wir sind aber nah an der Anwendung, es gibt nur Lücken zu schließen". Wie Blatt sieht er die Gefahr, dass das Forschungsgebiet in Europa langsam zum Erliegen kommt. Ein US-Monopol für den Quantencomputer betrachtet er als Gefahr. "Die Internetsicherheit würde kollabieren", sagt er. Für die US-Regierung, die die Quantencomputer-Forschung mitfinanziert, sei es dann leichter, "uns abzuhören", meint Calarco. Denn auf Hintertüren in Soft- oder Hardware sei man dann nicht mehr angewiesen.

Matthias Troyer sieht es weniger dramatisch: "Für die meisten Menschen wird ein Quantencomputer kein Sicherheitsrisiko darstellen. Lange bevor er gebaut wird, werden wir unsere Software auf neue Verschlüsselungsverfahren umstellen, welche nicht von Quantencomputern geknackt werden können. Solche Verfahren werden bereits entwickelt und sind als 'Post-Quanten-Kryptographie' bekannt".

Die von Troyer angesprochenen Verschlüsselungsverfahren gelten zwar bislang als sicher vor Quantencomputern. Doch es gab auch noch nicht viele Versuche, das Gegenteil zu beweisen. Sobald ein potenter Quantencomputer existiert, werden deutlich mehr brillante Köpfe sich dieser Aufgabe widmen als bisher. Dann erst wird sich zeigen, wie mächtig diese neue Art von Rechner wirklich ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.