Die Schützengräben werden umgegraben

Die neuen Spaltungen der Gesellschaft (Teil 1)

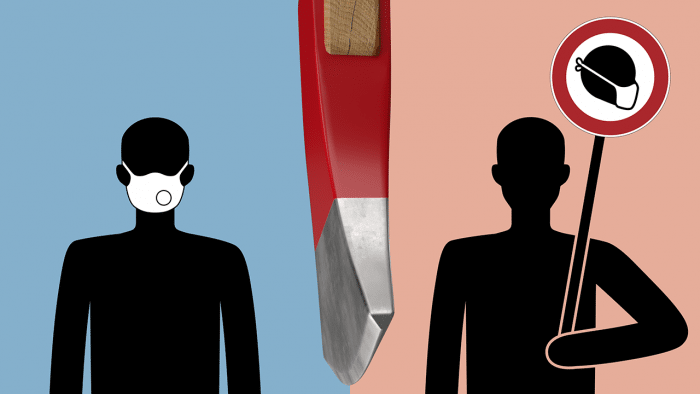

Corona ist neben seiner Existenz als Virus auch ein Pilz - ein Spaltpilz. Er spaltet die Gesellschaft in die Befürworter und die Skeptiker beziehungsweise Gegner der von der Politik angeordneten Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens.

Corona ist damit Teil einer Reihe von neuen Spaltungen innerhalb der Bevölkerung, die ideologischen Schützengräben werden neu gegraben. Nun waren die Bürger auch in der Vergangenheit bei wichtigen politischen Entscheidungen uneins, man denke etwa an die Ostpolitik von Willy Brandt, die Abtreibungsdebatte oder den Kampf gegen die Atomkraft.

Neu an den aktuellen Spaltungen ist, dass die daran beteiligten Akteure im Vergleich zur Vergangenheit unterschiedliche Positionen einnehmen und neu ist die Radikalität der Diskurse beziehungsweise deren Unterbindung. Im Folgenden ein Parcours durch das neue gesellschaftliche Minenfeld.

Die Tschernobyl-Debatte

Das aktuelle Corona-Phänomen und die Debatte um die Schädlichkeit des atomaren Regens nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 weisen eine Gemeinsamkeit auf: Beides waren "Natur"-Ereignisse in dem Sinne, dass sie unsere Gesundheit bedrohten; einmal durch die Kontaminierung der Umwelt und zum anderen durch die Gefährdung aufgrund einer Vireninfektion.

Damit sind die Gemeinsamkeiten auch schon erschöpft, denn konträrer könnte man sich das Handeln der Akteure im politischen Feld kaum vorstellen. 1986 beharrte die (zum Beispiel bayerische) Regierung darauf, dass von der Verseuchung durch den radioaktiven Niederschlag keine Gefahr für die Bevölkerung ausgehe.

Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann, CSU, versicherte drei Tage nach der Katastrophe im Fernsehen, eine Gefährdung sei "absolut auszuschließen". Diese bestehe nur in einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometern um den Reaktor herum. 1987 kostete der bayerische Umweltminister Alfred Dick gar eine verstrahlte Molke, um deren Unbedenklichkeit zu beweisen. Derartiges Agieren war eingebettet in den forcierten Ausbau der Atomkraft durch die Bundesregierung.

Demgegenüber stand die tiefe Skepsis und die Kritik der Atomkraftgegner und der Umweltgruppen, die vor den Folgen des radioaktiven Regens warnten und dafür auf die Straße gingen. Den Aussagen der Regierenden wurde zutiefst misstraut. So hieß es damals in einem Flugblatt:

"Die offiziellen Verlautbarungen ließen uns zwar das Auf und Ab der Strahlenwerte mitverfolgen, gaben aber weder klare Aussagen über den realen Zustand unserer aktuellen Gefährdung noch über zu erwartende Langzeitschäden."

Bei diesem Ereignis beschwichtigte also die offizielle Seite, während die Warnung vor den Folgen aus der Zivilgesellschaft kam und auf der Straße vertreten wurde.

34 Jahre später: Politische Konstellation auf den Kopf gestellt

34 Jahre später haben sich die Fronten völlig gewandelt, die politische Konstellation aus der Tschernobyl-Katastrophe ist sozusagen auf den Kopf gestellt. Bei Corona ist es der Staat respektive die Regierenden, die mit einem bisher beispiellosen Durchsetzungswillen vor einer Gesundheitskatastrophe warnen und ebenso beispiellose Maßnahmen verhängen.

Diese werden von der ehemaligen politischen Opposition aus den 1980er Jahren - den Grünen und den Linken (bis auf die verweigerte Zustimmung zum Infektionsschutzgesetz im November 2020) - weitgehend mitgetragen. Die Kritik an den Maßnahmen kommt nun von der FDP und einer eher bürgerlichen Mitte (und von Rechtsaußen, mit dabei die AfD).

Und neu an dieser Konstellation ist auch die massive Marginalisierung und Stigmatisierung von Kritikern der Corona-Politik, also der Maßnahmen. Es ist eine Radikalisierung des öffentlichen Diskurses zu beobachten, den manche mit der McCarthy-Zeit vergleichen. Es scheint, als ob die Radikalität der Maßnahmen ihren Wiederschein in der Radikalität der öffentlichen Meinung findet.

Die Blockwart-Mentalität taucht wieder wie Phönix aus der Asche auf und in Zeitungsartikeln wird gefragt, ob man Corona-dissidente Ärzte nicht den Ärztekammern melden müsse, ein Berufsverbot im Hintergrund aufscheinen lassend.

Die Radikalität des Diskurses äußert sich auch in der Tendenz, quasi zu einer Glaubensfrage zu werden. Zwischen Orthodoxie und Heterodoxie verläuft ein Graben, der auch wissenschaftlich nicht mehr überbrückbar scheint. Wer entscheidet denn nun, wer "Recht hat": Der Virologe Streek oder der Virologe Droste? Ist es einfach die Anzahl der sich dem jeweiligen Lager zurechnenden "Experten"? Wobei es mit den "Experten" schon schwierig wird, darf sich ein schnöder Orthopäde - gleichwohl Arzt - zu Corona äußern?

Die tägliche Veröffentlichung von irgendwelchen Zahlenreihen suggeriert eine objektive Wirklichkeit, die so gar nicht gegeben ist und verschleiert, dass es sich hier um eine Wirklichkeit handelt, die auf politischen Entscheidungen beruht.

Corona beziehungsweise die Maßnahmen der Politik zu seiner Bekämpfungen wirbeln die bundesdeutsche Gesellschaft durcheinander wie nie zuvor. Wie bei einem Stresstest werden plötzlich Bruchstellen deutlich, die sich zwar andeuteten, aber nun mit ungeahnter Wucht hervortreten.

Raum und Klassenkämpfe

Eine etwas vergessene Forschungsrichtung vor allem aus dem angelsächsischen Bereich beschäftige sich mit dem Zusammenhang zwischen Raum, sozialen Klassen und den damit verbundenen sozialen Auseinandersetzungen.

Auch der französische Soziologe Pierre Bourdieu nimmt dies auf, wenn er einen Klassenbegriff betont, der weniger auf "Substanz" als stattdessen auf Relationen beruht. Er verweist zum Beispiel auf den unterschiedlichen Status der Bourgeoisie im Zentrum (Paris) im Vergleich zur Provinz. Wer wann wo wohnt, ist ein bedeutendes Kriterium der Klassenzugehörigkeit.

Seit der politischen Wende respektive der Implosion des real existierenden Sozialismus können wir eine massive räumliche Neuordnung des Sozialen erkennen. Zum einen durch die Verschiebungen, was Zentrum und Rand anbelangt, wie sie die Eingliederung des Gebiets der ehemaligen DDR in die Bundesrepublik mit sich brachte.

Im Osten wurden betriebsame Industriestandorten nach der Stilllegung der Werke zu schrumpfenden Städten, die den Überhang an Wohnungen durch Rückbau begegnen. Demgegenüber befinden sich Orte in dem ehemaligen "Zonenrandgebiet" nun polit-geografisch in einer Mittellage.

Und auch die Städte selbst waren und sind mit einem massiven sozialen Wandel konfrontiert, der mittelbar mit dem Niedergang des Realsozialismus, aber auch der gewandelten Produktivkräfte geschuldet ist. Es geht schlicht um den freiwerdenden Raum auf den Flächen ehemaliger Kasernen und von ehemaligen Industriegeländen, über den sich eine neue soziale Spaltung der Gesellschaft organisiert.

Modernisierungsschub: Wer kann ihn sich leisten?

Machen wir es konkret am Beispiel München: Die Au und das Isar-Hochufer waren früher ein Arme-Leute-Viertel. Unten am Auermühlbach reihten sich in krummen Gassen Holzhütte an Bretterbude, bis alles in einer Bombennacht zum Opfer der Flammen wurde. Oben am Hochufer baute ein katholischer Siedlungsverein Wohnhäuser für die Arbeiter, damit diese nicht zu den Sozialisten überliefen.

Schräg gegenüber zu diesen "Josephs-Häusern" errichtete eine Wohnungsgenossenschaft in den 1920er Jahren ihren Wohnblock mit den Genossenschaftswohnungen. Das Viertel war ein Viertel der Arbeiter, die ihr Geld entweder bei der Paulaner-Brauerei, beim Pfanni-Werk oder in der Zündapp-Fabrik verdienten. Das war grundsätzlich so bis Ende der 1980er Jahre, dann begann sich das Viertel zu verändern, die Tante-Emma-Läden verschwanden und die Kneipen wandelten sich grundlegend. Jetzt können die Anwohner einen neuer Modernisierungsschub beiwohnen: Dem Bau von Luxuswohnungen.

"Die Wohnungen, die hier entstehen, kann sich keine normale Familie mehr leisten", sagt Jörg Spengler und blickt auf den Rohbau, der gerade an der Regerstraße emporwächst. Spengler ist Vorsitzende des zuständigen Bezirksausschusses Haidhausen-Au, der sich schon einige Zeit lang mit der Bebauung des Paulaner-Geländes beschäftigen musste. Seit dem Wegzug der Brauerei schießen hier die Fantasien und die Quadratmeterpreise der Investoren und Bauherrn in die Höhe.

"Hoch der Isar" preist eine Firma ihre hier entstehenden Nobelresidenzen - "Exklusive Lobby mit Concierge-Service" - an, die Drei-Zimmer-Wohnung mit "City-Blick" ist für rund drei Millionen Euro zu haben, das "Townhouse" kostet dann schon fünf Millionen Euro. Die 80-Quadratmeter-Wohnung für rund eine Million Euro ist da fast schon ein Schnäppchen. Auch unten in der Au geht es hoch her, was die Immobilienpreise anbelangt. Dort entsteht am Auer Mühlbach das "Haus Mühlbach" wie es in der Verkaufspoesie dieser Branche heißt: Das ehemalige Untersuchungsgefängnis wird derzeit zu Luxusappartements umgebaut.

Klar ist, weder unten in der Au noch am Hochufer werden Busfahrer oder Altenpflegerinnen in diese Luxuswohnungen einziehen. Das Viertel wird seine soziale Zusammensetzung ändern und auch die umliegenden Wohnungen sind nun dem Preisdruck ausgesetzt. Hier und wie an vielen anderen Stellen der Stadt auch, ist München dabei eine Stadt der Reichen zu werden.

Früher war die Stadt, was soziale Klassen anbelangte, grob nach Stadtvierteln strukturiert. Die Wohlhabenden blieben zum Beispiel in Nymphenburg (Schlossnähe), Solln oder Bogenhausen gerne in ihren Villen unter sich. Demgegenüber war klar, wer am Hasenbergl oder Milbertshofen wohnte, hatte eher Roller-Möbel statt Antiquitäten im Wohnzimmer stehen.

Durch die neuen Freiflächen in der Stadt und einem völlig irrsinnigen Preisanstieg für Grundstücke in Folge der Wirtschaftskrise von 2008 entstehen nun neue Nobelquartiere inmitten der prosperierenden Metropolen, den Zentren. Auch in Paris und London explodieren die Immobilienpreise. Die Folge ist eine Art "sozialer Säuberung", bei der die weniger Wohlhabenden bestenfalls an den Stadtrand gedrängt werden, wenn sie nicht ohnehin die Stadt verlassen.

In den durchgentrifizierten Metropolen existieren keine Freiräume oder Biotope mehr, in denen zum Beispiel Künstler existieren können. Wer hier mitspielen will, hat entweder geerbt oder ist gnadenlos dazu verdammt, im Hamsterrad mitzulaufen.

Der Boomerang-Effekt

Weil aber in all den Nobelquartieren ja irgendwer die Klos putzen und die Teppiche saugen muss, hat die Gentrifizierung auch einen Boomerang-Effekt: Ohne bezahlbaren Wohnraum keine Lakaien. Hier darf dann die öffentliche Hand zu Seite stehen. So sorgt sich eine Studie der Immobilienbranche um die abnehmende Attraktivität einer Stadt der Reichen:

"Kümmern sich Städte nicht um die Daseinsvorsorge, erschweren sie es Gering- und Normalverdienern, dort zu wohnen. Deshalb sollte sich die Stadtpolitik nachhaltig für die soziale Gerechtigkeit stark machen und verhindern, dass gentrifizierte Viertel das Stadtbild prägen."

Kann die Stadt bezahlbare Mieten nicht garantieren, werden sich Menschen anderweitig orientieren - und auch Unternehmen, die auf gut ausgebildete Fachleute angewiesen sind. Und: "Neben dem wirtschaftlichen Verlust verringert die Stadt auch ihre soziale und kulturelle Vielfalt. Das könnte ein Standortnachteil sei", so die Sorge der Immobilienbranche.

Es folgt Teil 2: Marianengraben und feine Verästelungen

Rudolf Stumberger lehrt Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Im Dezember erschien im Alibri-Verlag Aschaffenburg sein neues Buch: "Wir Nicht-Erben. Kleiner Ratgeber zum Umgang mit tabuisierten Gefühlen".