Eine neue "Rosa Flut" durch den "Historischen Pakt"?

- Eine neue "Rosa Flut" durch den "Historischen Pakt"?

- Kann die Linke das Momentum nutzen?

- Auf einer Seite lesen

Nach Petros Wahlsieg in Kolumbien: Was die linken Wahlsieger in Lateinamerika verbindet.

Vor etwa drei Wochen wurde der linke Politiker Gustavo Francisco Petro in einer historischen Wahl zum Präsidenten von Kolumbien gewählt. Petros Triumph bedeutet das Ende einer langen Wahldürre für den Progressivismus im Land, die auf das Erbe der Farc zurückzuführen ist, der ältesten Guerillagruppierung des lateinamerikanischen Kontinents.

Es ist auch das erste Mal, dass eine afrokolumbianische Frau zur Vizepräsidentin gewählt wurde – die Umweltaktivistin Francia Márquez, eine alleinerziehende Mutter und ehemalige Haushaltsberaterin (hogar), die die am stärksten vernachlässigten Sektoren der Gesellschaft, die sie als "die Nobodys und Nobodys Kolumbiens" bezeichnet, auf ihre Seite gezogen hat.

Mit Márquez als Schlüssel zum Sieg schlug Petro den extravaganten Unternehmer Rodolfo Hernández in einer Stichwahl mit der höchsten Wahlbeteiligung seit 1974.

All das in einem ungewöhnlich friedlichen Umfeld, was in einem Land, das an die Ermordung seiner politischen Führer gewöhnt ist – man denke nur an die Ermordung von Jorge Eliécer Gaitán im Jahr 1948 und den Attentatsversuch auf Petro selbst im Jahr 2018 –, keine Kleinigkeit ist.

Kontinentale Auswirkungen

Die Ergebnisse der Koalition des jetzt geschlossenen "Pacto Histórico", der die Grundlage für Petros Wahlsieg legte, sind aber auch auf kontinental-lateinamerikanischer Ebene von Bedeutung, wo nunmehr die Linke die meisten der in den letzten Jahren abgehaltenen Präsidentschaftswahlen gewonnen hat.

Neben der Rückkehr der MAS in Bolivien und des Peronismus in Argentinien gewannen unter anderem López Obrador in Mexiko, Castillo in Peru, Castro in Honduras und Boric in Chile. In jedem Fall scheint der Sieg von Petro in Kolumbien ein Bild zu zeichnen, das sich im Oktober zu vervollständigen könnte, wenn die Brasilianer an die Urnen gehen, um zwischen einer zweiten Amtszeit von Bolsonaro oder der Rückkehr von Lula zu entscheiden.

Teufelskreis oder neuer Zyklus?

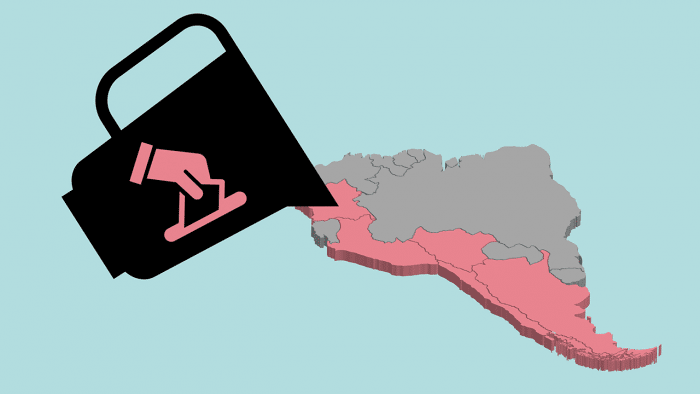

Diese jüngsten Veränderungen in Lateinamerika wurden bereits als neue "rosa Flut" bezeichnet oder als "Linkskurve", eine Anspielung auf die frühere linke Welle in den frühen 2000er Jahren, die sich gegen den Washingtoner Konsens richtete.

Während der Economist vor den Gefahren eines Teufelskreises aus wirtschaftlicher Stagnation, sozialen Unruhen und politischer Polarisierung warnt, der dazu führen werde, dass sich die Region von den USA entfernt, bekräftigen andere Akteure der altrosa Flut, dass das, was bereits geschehen ist, wiederholt werden sollte.

Es lohnt sich, einen Moment innezuhalten: Erleben wir wirklich eine neue rosa Flut in Lateinamerika? Andere weisen auf wichtige Unterschiede hin, die einen Vergleich unmöglich machen – "nicht alles, was glänzt, ist ein neuer Zyklus".

Die erste Welle: Rohstoffe für Sozialleistungen

Zwischen 1998 und 2006 wurden die "Drei Musketiere" der damaligen lateinamerikanischen rosa Flut gewählt: Chávez in Venezuela, Lula in Brasilien und Evo Morales in Bolivien. Bei allen Unterschieden in Form und Inhalt zeichnete sich dieser politische Zyklus unter anderem dadurch aus, dass der Rohstoffboom zum Ausbau der Sozialleistungen und zur Umverteilung des Reichtums genutzt wurde.

Damals fungierte China als wichtiger Partner auf der Suche nach Ressourcen für seine wachsende Wirtschaft. Natürlich waren die konkreten Ergebnisse der Erzählung sehr unterschiedlich. Dank des höchsten Wirtschaftswachstums in seiner Geschichte ist es Bolivien gelungen, die soziale Ungleichheit erheblich zu verringern.

Gleichzeitig haben Brasilien, Argentinien und Chile die Armut auf noch nie dagewesene Tiefstände gebracht. Doch die sozialen Fortschritte, die in den ersten Jahren des Chavismus in Venezuela erzielt wurden, blieben angesichts der schweren Wirtschaftskrise, die nach Angaben der Vereinten Nationen zur Flucht von mehr als sechs Millionen Menschen führte, ohne Bedeutung.

Trotz der Debatte über die Rolle der USA bei der Entstehung und Verschärfung der Krise ist man sich unter den Analysten über den autoritären Charakter des "bolivarischen" Projekts und seine Beziehungen zu anderen Diktaturen, wie der von Daniel Ortega in Nicaragua, einig.