Gehirnscanner oder Verhalten?

Bild: S. Schleim

Wofür brauchen die Psychologie und andere Sozialwissenschaften überhaupt die Hirnforschung? Meine These: Der Königsweg für die Wissenschaft vom Menschen sind nach wie vor Verhaltensstudien

Auf meinen Artikel über Misophonie oder Selektive Geräuschintoleranz (Misophonie: Die nächste psychische Störung?), der im Heise-Forum lebendige Diskussionen ausgelöst hat, empfing ich auch einige Reaktionen per E-Mail. Darunter befand sich die der Psychologin und emeritierten Professorin für Grundschulpädagogik von der Universität Potsdam Gerheid Scheerer-Neumann. Sie schrieb:

In einer meiner Fortbildungsveranstaltungen berichtete mal eine Teilnehmerin begeistert von einer Studie, die den Erfolg einer Intervention bei Lese-Rechtschreib-Schwäche auch im Gehirn nachweisen konnte. Aber: JEDES Lernen verändert das Gehirn, ob wir es messen können oder nicht!

Gerheid Scheerer-Neumann

Alltägliche Trivialitäten

In meinem Artikel habe ich den Fund britischer Hirnforscher, unangenehme Geräusche führten in den Inselrinden im Gehirn bei lärmempfindlichen Personen zu höherer Aktivität, als trivial, ja sogar tautologisch kritisiert. Schließlich finde man in diesem Gehirnareal sehr häufig Reaktionen im Zusammenhang mit unangenehmen Emotionen. Vor allem ist die Behauptung der Forscher unseriös, damit nichts Geringeres als "die Gehirnbasis der Misophonie" entdeckt zu haben.

Ich wurde hier und dort für den Ton meines Artikels kritisiert. Damit, dass sich manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Moral eines Gebrauchtwagenhändlers aneignen, scheinen diese Kritiker hingegen kein Problem zu haben. Wie dem auch sei, die E-Mail Frau Scheerer-Neumanns brachte mich auf die Idee, ein paar Schritte weiter zu denken.

Gründe für Neuro-Popularität

Unter welchen Bedingungen brauchen die Psychologie und andere Sozialwissenschaften denn die Hirnforschung, um ihre Funde zu bestätigen? Ich denke, die Popularität neurowissenschaftlicher Verfahren wie der funktionellen Kernspintomographie (fMRT) in diesen Disziplinen ist zwei Gründen geschuldet:

Erstens leiden manche Verhaltenswissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler an mangelndem Selbstbewusstsein, weil sie (vermeintlich) keine "harte Wissenschaft" betreiben. Zweitens müssen Forschende auf dem wettbewerbsorientierten Wissenschaftsmarkt in zunehmendem Maße Mittel einwerben; und raten Sie, in welchen Bereich solche Mittel seit den 1990er Jahren, den Dekaden des Gehirns in Europa und Übersee, zunehmend fließen?

Beispiel Sprachwissen

Um meine Antwort konkreter zu machen, habe ich mir ein Beispiel ausgedacht. Dabei haben zwei Gruppen Sprachwissen erlernt: Gruppe 1 verwendete dafür Karteikarten. Gruppe 2 Karteikarten, während klassische Musik abgespielt wurde. Die Versuchspersonen lernten jeweils gleich lang und mussten sich am Ende einem Sprachtest unterziehen. Aufgrund bekannter Literatur erwarteten wir, dass die Musik das Lernen befördert. Das Ergebnis ist wie folgt:

Geld für den Hirnscanner

Dank dieses Ergebnisses fühlen wir uns ermutigt, einen Forschungsantrag über EUR 100.000 einzureichen. Die Hälfte ist für eine Doktorandin/einen Doktoranden (die gibt es in Deutschland im Sonderangebot) fürs Grobe, die andere Hälfte brauchen wir für ein paar Voruntersuchungen und dann die Studie im fMRT mit 2 x 20 Versuchspersonen. Überlegen wir uns jetzt, was diese fMRT-Studie bringen kann.

In Szenario 1 finden wir trotz ernsthafter Bemühungen zwar wieder einen Verhaltenseffekt (N = 40, p < 0,01, Cohens d = 0,81), doch keinen Unterschied in der Gehirnaktivierung zwischen den Gruppen beim Abnehmen des Sprachtests. Methodische Fehler können wir ausschließen. Gibt es darum etwa keinen wichtigen Unterschied zwischen den Lernverfahren?

Unsinniger Neuro-Realismus

So würde tatsächlich ein sogenannter Neuro-Realist argumentieren. Neuro-Realismus ist ein Argumentationsmuster, das Eric Racine und Kollegen wiederholt bei der Untersuchung neurowissenschaftlicher Wissenschaftskommunikation festgestellt haben. In ihren Worten: "Beobachtete Muster der Gehirnaktivierung werden dementsprechend als der ultimative Beweis dafür dargestellt, dass ein Phänomen real, objektiv und wirksam ist…" (Soc. Sci. Med., 2010, 71, S. 728; meine Übersetzung)

Es ist ganz so, wie die Pressestelle der Universität Nijmegen einmal eine neurowissenschaftliche Studie aus dem eigenen Hause über Burn-Out bewarb: Jetzt, da die Forscherinnen und Forscher zum ersten Mal Unterschiede im Gehirn zwischen Menschen mit und ohne Burn-Out gefunden hätten, sei endlich bewiesen, dass es die Störung wirklich gebe.

Sie ahnen es wahrscheinlich schon: Neuro-Realismus ist unsinnig. Die Psychologie und andere Sozialwissenschaften haben mehr als ein Jahrhundert methodologischer Forschung hinter sich. Die Effekte, die sich damit und mithilfe sauberen Experimentierens finden, brauchen sich hinter keinem noch so teuren Apparat zu verstecken - und auch nicht hinter sogenannten "harten" Wissenschaften (die doch auch nur mithilfe von Statistik die Welt beschreiben können).

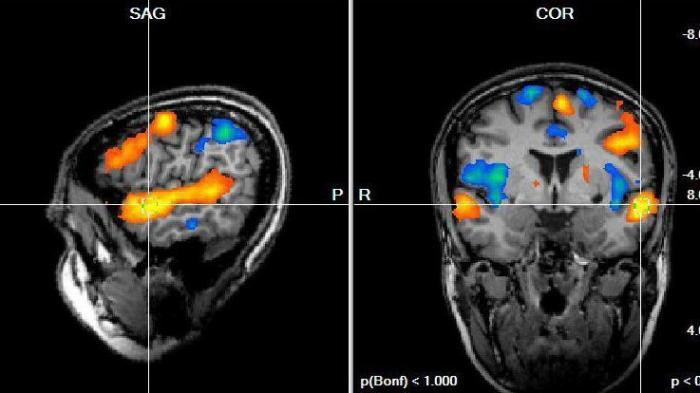

Kommen wir also auf Szenario 2: Unsere Doktorandin/unser Doktorand drückt nach Vorverarbeitung der fMRT-Daten auf den Auswerteknopf und nach ein paar Minuten sehen wir eine gelb-orangefarbene Wolke statistischer Werte, die anatomische Aufnahmen eines Gehirns überlagern.

Die Aktivierungswolke

Viel Phantasie, wo sich so eine Wolke befinden könnte, brauchen wir nicht: Wir haben Musikhören mit einer Sprachlernaufgabe verknüpft. Die obere Windung des Temporallappens (lat. Gyrus temporalis superior) oder die Sylvische Furche (lat. Fissura lateralis) wird wohl dabei sein. Hurra, wir haben Gehirnaktivität!

Bevor mich hier jemand falsch versteht: Natürlich können Untersuchungen des Gehirns interessant sein. Die Ausgangsfrage war aber, was dies für die Psychologie und andere Sozialwissenschaften hinzufügt.

Systeme unterscheiden

Man könnte sich vorstellen, dass in der Psychologie zwei verschiedene Systeme fürs Lernen unterschieden werden, System A und System B. Diese Systeme werden mit unterschiedlichen Orten X und Y im Gehirn in Zusammenhang gebracht. Wenn man jetzt stärkere Gehirnaktivierung an Ort X findet, dann könnte das ein Hinweis auf System A sein.

Seien wir aber doch so ehrlich, dass die minimalen Unterschiede im Sauerstoffgehalt des Blutes, die wir mit der fMRT sichtbar machen, eher zu Spekulationen einladen. Und wie war das noch einmal mit den Vergleichen? Wenn die Aktivierung an X größer ist als an Y, dann ist die an Y kleiner als an X. Vielleicht ist Letzteres viel interessanter.

Suche nach den Mechanismen

Ein gutes Beispiel dafür, wie Psychologie und Hirnforschung bei der Erforschung rationalen Denkens ineinandergreifen können, beschrieb kürzlich Markus Knauff, Psychologieprofessor an der Universität Gießen, in Gehirn&Geist. Und dabei kam er vollständig ohne Neuro-Übertreibung aus. Eine so angenehme wie seltene Ausnahme.

Oder man kann natürlich immer sagen: Es ist eine an sich berechtigte Forschungsfrage, was der Mechanismus eines psychischen Prozesses auf der darunterliegenden Ebene ist. Wer sagt aber, dass diese Ebene neurowissenschaftlich ist und man den komplexen psychischen Prozess des Lernens nicht in seine kognitiv-emotionalen Einzelteile zerlegt, und zwar mit weiteren Verhaltensstudien? Die gibt es zudem beinahe gratis.

Rätsel des Gehirns

Es ist doch so, dass die (meist spekulativen) fMRT-Befunde eher neue Fragen aufwerfen, als Antworten zu geben. Das hat nicht zuletzt mit den offenen Grundlagenfragen zum gemessenen BOLD-Signal zu tun. Dazu zitiere ich mich ausnahmsweise einmal selbst (Können Hirnforscher bald Träume entschlüsseln?):

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Ansatz der Forscher, beispielsweise die Ideen mit den rezeptiven Feldern zu verwenden, recht schlau ist, wir es hier aber immer noch mit einem sehr grobkörnigen Signal zu tun haben, der mit der fMRT gemessenen BOLD-Reaktion (siehe dazu mein Post Hirnarbeit).

Die Forscher hier haben schon eine bessere Auflösung verwendet als im Durchschnitt (10 statt 27 Kubikmillimeter), denn schließlich brauchten sie nur einen Teil des Gehirns zu messen (v.a. den okzipitalen Kortex mit den primären visuellen Arealen) und konnten dafür mit weniger und dünneren Schichten arbeiten.

Zehn Kubikmillimeter Kortexgewebe enthalten aber immer noch 200.000 bis 1.000.000 Neuronen, von denen dann pro Sekunde ein Durchschnittswert aufgezeichnet wird. Da sollte man von dem Modell auch nicht zu viel Genauigkeit erwarten und ich denke, die Forscher haben hier schon das Maximum an Information herausgeholt.

Ob bloß eine Erhöhung der räumlichen/zeitlichen Auflösung das Problem lösen wird, darf bezweifelt werden. Das BOLD-Signal ist eben neurobiologisch gesehen nur eine Korrelation mit der Zellaktivierung, die sich elektrisch um mehrere Dimensionen genauer messen ließe.

Stephan Schleim

Neuronale Geheimnisse

Frei nach der Devise "Angriff ist die beste Verteidigung", versuchen einige Neurowissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler mit sprachlicher Augenwischerei von solchen Unsicherheiten abzulenken. Das Reden von den "neuronalen Korrelaten" oder gar der "Gehirnbasis" eines psychischen Prozesses, wie es unsere Misophonie-Forscher gerade getan haben, ist häufig Angeberei.

Und ein viel allgemeineres Problem: Die Neuronen verraten uns nicht von selbst, was sie tun. Es ist daher umgekehrt so, dass die Neurowissenschaft oft die Psychologie nötig hat, um zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert.

Prima psychologia - Psychologie zuerst!

Es ist Zeit für ein Fazit. Natürlich gibt es brennende Fragen für die Hirnforschung. Die muss man dann aber auch auf der neurowissenschaftlichen Ebene formulieren, was gar nicht so trivial ist. Das so häufige Vorgehen, eben einmal zu schauen, ob man im Gehirn irgendwo einen Unterschied findet, um den man dann herum eine Geschichte strickt, ist Zeit- und Geldverschwendung.

Die Psychologie und die anderen Sozialwissenschaften sind - vom Standpunkt der Erkenntnis aus - höchst selten auf die Neurowissenschaften angewiesen, eher umgekehrt. Da sich der Großteil des menschlichen Wahrnehmens, Empfindens und Denkens im Verhalten ausdrückt, steht dieses nach wie vor im Zentrum der Beobachtung.

Nach den Mechanismen dieses Verhaltens kann, muss man aber nicht fragen; selbst wenn man das tut, führt das einen nicht zwangsweise in die Hirnforschung. Man sollte stattdessen auch an eine andere Abzweigung denken, nämlich die der Anwendung! Anders als die ixte Gehirnaktivierungsstudie kann es von großem Nutzen sein, einen stabilen (etwa: Lern-) Effekt in die Praxis zu übertragen.

Ceterum censeo möchte ich mit einem Zitat Joseph Dumits schließen, einem Neuro-Anthropologen der ersten Stunde. Frei übersetzt schrieb er:

Wenn wir wissen, dass eine Meditationstechnik zum Beispiel Schülern beim Lernen hilft, dann sollten wir uns überlegen, wie wir sie den Schülern beibringen, anstatt Geld für Forschung zu verschwenden, welche neuronalen Prozesse damit einhergehen.

Joseph Dumits

P.S. Um Missverständnissen vorzubeugen: Das Beispiel mit der klassischen Musik war ausgedacht, falls das nicht schon aus dem Text hervorgegangen ist. Forschung dazu gibt es aber wirklich.

Dieser Artikel erscheint ebenfalls im Blog "Menschen-Bilder" des Autors.