Kapitalismus und psychische Gesundheit

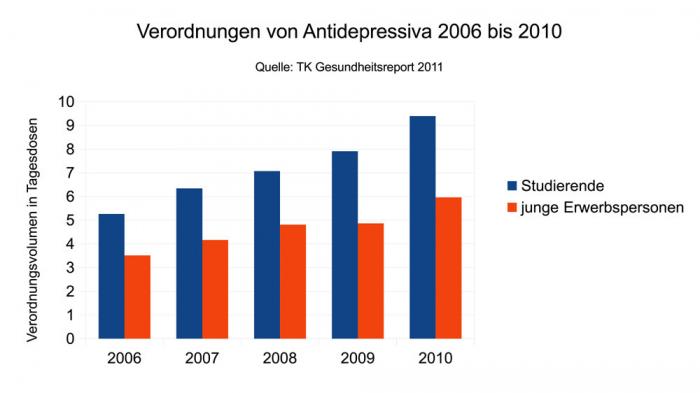

Gemäß den Zahlen der Techniker Krankenkasse nahm das Verordnungsvolumen von Antidepressiva für Studierende und gleichaltrige Erwerbspersonen von 2006 bis 2010 um 70 bis 79% zu. Bild: S. Schleim

Warum man einen Zusammenhang nicht bestreiten kann

Im Wirtschaftsteil der ZEIT schlussfolgerten kürzlich ein Soziologe und ein Psychologe, Kapitalismus mache nicht depressiv. Dies ergebe sich eindeutig aus epidemiologischen Daten zur Häufigkeit psychischer Störungen. In dieser Replik möchte ich nachweisen, dass die Argumentation der Autoren auf einigen theoretischen Fehlern basiert. Außerdem vernachlässigen sie zahlreiche Gegenbeispiele, die durchaus einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher/sozialer Lage und der psychischen Gesundheit untermauern. So deuten Verschreibungszahlen zu Antidepressiva und Mitteln gegen Aufmerksamkeitsstörungen in diese Richtung.

Der Soziologe Martin Dornes und der Psychologe Martin Altmeyer diskutierten in der ZEIT 2/2015 vom 22. Januar 2015 die Frage, ob der Kapitalismus depressiv macht (Macht der Kapitalismus depressiv?). Sie verneinen dies und attestieren ihren Diskussionsgegnern eine Unkenntnis der empirischen Funde.

Allerdings formulieren die Autoren die Frage schon so allgemein und breit, dass sie sich schwierig beantworten lässt: Eine Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen dem allgemeinen Phänomen Kapitalismus und der Häufigkeit depressiver Störungen erfordert eine genauere Analyse, als die beiden es leisten. Beispielsweise unterstellen Dornes und Altmeyer eine Ausbreitung des Kapitalismus für die Jahre 1981 bis 2007 und betrachten dann die Suizidraten für diesen Zeitraum.

Korrelation oder Kausalität?

Es ist aber doch eine Binsenweisheit aus dem Grundstudium der Sozialwissenschaften: Weder belegt ein gleichzeitiges Auftreten, eine sogenannte Korrelation, einen Kausalzusammenhang, noch widerlegt ihn das Gegenteil. Ferner wissen wir mit Max Weber, dass die Geschichte des Kapitalismus weit in die Geistesgeschichte des Protestantismus zurückreicht.

Nein, sogar Dornes und Altmeyer diskutieren alternative Prozesse, die den Kausalschluss unterminieren: So sind beispielsweise die von ihnen herangezogenen Suizidraten auch von der psychotherapeutisch-psychiatrischen Versorgung abhängig und die Autoren stellen selbst fest, dass hier das Angebot an Gesundheitsdienstleistungen zugenommen hat. Wenn die Suizide abnehmen, kann das schlicht an besseren Behandlungsmöglichkeiten liegen und entlastet nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse. Für eine Gegenprobe sollten die Autoren neueste Zahlen aus Griechenland betrachten ("Es ist kein Geheimnis, dass aufgrund der Krise längst Menschen sterben").

Abseits solcher wissenschaftstheoretischer Scharmützel über Korrelation und Kausalität begehen Dornes und Altmeyer aber einen schwerwiegenden logischen Fehler: Sie scheren viele verschiedene Bedeutung des Begriffs "Depression" über einen Kamm und bringen diese so in einen Zusammenhang, dass sie zu ihrer verneinenden Antwort kommen.

Es gibt viele Depressionsbegriffe

Dabei hätte ihnen der innere Widerspruch selbst auffallen können, einerseits die Zunahme depressiver Erkrankungen zu leugnen, andererseits die immer weiter aufgeweichten Diagnosekriterien derselben zu monieren: Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist es immer einfacher geworden, die notwendigen Bedingungen für eine sogenannte Majore Depression zu erfüllen. Nach dem neuesten Vorschlag der Nordamerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft APA erfüllen inzwischen über 200 verschiedene Kombinationen von Symptomen die Bedingungen.

Der Autoren-Irrtum besteht in der Annahme, es gäbe so etwas wie eine "echte" Depression und unterschiedliche, mehr oder weniger zutreffende Weisen, ihr Auftreten zu messen. Selbst hartgesottene Biopsychiater leugnen aber nicht, dass die Kriterien psychischer Störungen von Fachleuten am Konferenztisch festgelegt werden und sich auch im regelmäßigen Abstand von zehn bis zwanzig Jahren verändern. Diese Änderungen werden in medizinischen Handbüchern wie dem amerikanischen DSM oder dem internationalen ICD kodifiziert und beeinflussen medizinische Forschung wie Praxis.

Epidemiologen, deren Forschung Dornes und Altmeyer als Belege anführen, verwenden aber eigene Kriterien und Methoden, Stichwort Forschungsfreiheit. Wenn diese keine Zunahme psychischer Störungen feststellen, dann heißt dies aber nicht zwingend, dass es keine Zunahme gibt. Allein die Tatsache, dass Emil Kraepelin, Vorreiter der heutigen wissenschaftlichen Psychiatrie, einst zwei Störungen für hinreichend hielt, die neueste Auflage des DSM aber schon 400 unterscheidet, sollte einen zur Vorsicht mahnen. Die Häufigkeit nur einer psychischen Erkrankung auf die Entwicklung des Kapitalismus zu beziehen ist dann so aussagekräftig, wie die Inflation am Preis nur eines einzigen Produkts festzumachen.

Psychische Störungen in Theorie und Praxis

Wir können nicht sagen, was eine "echte" Depression ist, weil es sich dabei um eine Definition handelt, die wissenschaftlichen wie praktischen Zwecken dient; es besteht noch nicht einmal Einigkeit darüber, was überhaupt eine psychische Störung ist. Gemäß dem zurzeit vorherrschenden Konsens handelt es sich dabei, vereinfacht gesagt, um eine klinisch signifikante Störung des Denkens, Fühlens oder Verhaltens eines Menschen, dem eine Dysfunktion psychologischer oder biologischer Prozesse zugrunde liegt.

Dass dies die Frage bloß verlagert, nämlich was unter einer psychologisch-biologischen Dysfunktion zu verstehen ist, bedarf einer eigenen philosophischen Analyse. Dennoch ist die Definition für die klinische Praxis äußerst nützlich: Denn im Einzelfall entscheidet eben der Kliniker über die "klinische Signifikanz". Hierfür sind in der Regel subjektives Leiden und eine Einschränkung der sozialen Funktionsfähigkeit einschließlich der Arbeitsfähigkeit ausschlaggebend.

Fast Hälfte der Menschen wird krank erklärt

Deshalb nutzen aber die epidemiologischen Zahlen, auf die sich Dornes und Altmeyer berufen, zur Beantwortung ihrer Frage wenig. Denn selbst wenn die Häufigkeit bestimmter psychischer Symptome in Europa noch so gut gezählt wird, gibt dies wenig Aufschluss über die klinische Signifikanz im Einzelfall. Die Feststellung dieser Epidemiologen, jährlich würden ca. 40 Prozent der europäischen Bevölkerung mindestens einmal an einer psychischer Störung leiden - und dies wohlgemerkt nur auf Grundlage der Untersuchung von 27 der 400 nun schon unterschiedenen Störungen! -, sollte einem zu denken geben.1

Denn offensichtlich kommen ganz viele dieser als psychisch krank gezählten Menschen auch ganz gut ohne medikamentöse oder psychotherapeutische Hilfe zurecht. Deshalb sollte man aber nicht übersehen, dass es umgekehrt Menschen gibt, die von solcher Hilfe deutlich profitieren würden, sie aber aus verschiedensten Gründen nicht in Anspruch nehmen (können).

Jungen Menschen geht es schlechter

Allerdings widersprechen Teile der von Dornes und Altmeyer zitierten epidemiologischen Studien sogar ihrer Erklärung. So hat sich nämlich das altersabhängige Muster der Häufigkeit bei Gefühlsstörungen einschließlich Depressionen zwischen den großen Erhebungen in Deutschland von 1998 und 2013 umgekehrt: Während damals die Befragten im höheren Alter häufiger betroffen waren, fanden die Forscher bei der neueren Untersuchung in der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre mit 10 Prozent eine höheres Aufkommen depressiver Symptomatik als in allen anderen Altersgruppen (6 bis 8 Prozent).2

Diese Unterschiede könnten sehr wohl durch zunehmende Zukunftsunsicherheit oder Leistungsdruck bedingt sein. In dieselbe Richtung weisen Befunde der Techniker-Krankenkasse, die allein für die Jahre 2006 bis 2010, also parallel zur Einführung des Bachelor-Master-Systems, fast eine Verdopplung der verschriebenen Antidepressiva für Studierende und gleichaltrige Nicht-Studierende dokumentieren. Dabei bekommen die Studierenden insgesamt wesentlich mehr Antidepressiva verschrieben. Doch, wie gesagt, Korrelation ist nicht gleich Verursachung.

Diagnosen und Behandlungen nehmen zu

Jenseits der zum Scheitern verurteilten Suche nach der "echten" Depression gibt es jedoch aussagekräftige Gesundheitsdaten, die sich mit Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen interpretieren lassen. So sind die Zahlen diagnostizierter psychischer Störungen und verschriebener psychopharmakologischer Medikamente insgesamt in den letzten Jahrzehnten angestiegen. Da es sich dabei um sozial institutionalisierte Akte handelt - ein Arzt oder Psychologe diagnostiziert und behandelt im Rahmen des vorhandenen Abrechnungssystems -, lassen sich diese auch vergleichsweise leicht zählen.

Unter dem Stichwort "versorgungsbedingte Verzerrungen" diskutieren Dornes und Altmeyer den Effekt, dass sich in wohlhabenden Städten wie Würzburg mehr Gesundheitsdienstleister niederlassen und dort auch mehr psychische Störungen diagnostiziert werden. Mit der Einführung des marktwirtschaftlichen Modells für das Gesundheitssystem wurden sogar öffentlich-rechtliche Universitätskliniken zu profitorientierten Unternehmen gemacht. Dass diese anschließend die Anzahl ihrer "Kunden" erhöhen wollen oder gar müssen, überrascht nicht. Denn nur mit Kunden kann man Gesundheitsleistungen abrechnen.

Wie man diese Zunahme auch interpretiert, ein soziales Faktum ist, dass sich stets mehr Menschen eine psychologisch-psychiatrische Behandlung angedeihen lassen beziehungsweise dies ihren Kindern auferlegen. Ein Erklärungsansatz hierfür, den die Autoren nicht miteinbeziehen, ist die voranschreitende Medikalisierung und Pharmakologisierung von Lebensproblemen.

Mehr Probleme werden medizinisch verstanden

Vor einigen Jahrzehnten wurden Schmerzen noch als religiös-spirituelle Herausforderung angesehen - wie oft wird auch heute noch die christlich-abendländische Tradition mit ihrem gekreuzigten Gottessohn beschworen? -, jetzt sind sie ein Fall für die Palliativmedizin. Ebenso ist die Hemmschwelle, bei Schul- oder Erziehungsproblemen den Psychologen oder Psychiater einzuschalten, zunehmend gesunken.

Ähnliches lässt sich für Angst oder Störungen des Sexuallebens nachweisen. Transhumanisten wie Aubrey de Grey wollen sogar das Altern schlechthin zu einer behandelbaren Erkrankung umdefinieren: Dadurch würde jeder Mensch unausweichlich zum chronischen Dauerpatienten. Durch die Ausdehnung des medizinischen Bereichs auf immer weitere Felder, verdienen eine ganze Reihe von Spezialisten sehr gut mit und es ist sogar dem Bruttoinlandsprodukt zuträglich.

Anstatt nach der "echten" Depression zu fahnden oder sich das epidemiologische Plazet abzuholen, hätten Dornes und Altmeyer einige harte Gesundheitsdaten in Betracht ziehen können, die aus der von ihnen konstatierten Periode der Ausbreitung des Kapitalismus fallen. So ist weithin bekannt, dass die Anzahl verschriebener Antidepressiva oder Medikamente zur Behandlung von Aufmerksamkeitsstörungen seit den 1980er Jahren explodiert ist.

Beispiel Aufmerksamkeitsstörungen

Im kapitalistischen Vorzeigeland USA sind im Zeitraum 1998 bis 2013 die staatlich festgelegten Produktionszahlen für Amphetamin (AMPH) und Methylphenidat (MPH), die am häufigsten verschriebenen Substanzen zur Behandlung der Aufmerksamkeitsstörung ADHS, um das Achtfache gestiegen: 2013 wurden dort knapp 50 Tonnen AMPH und 100 Tonnen MPH produziert.

Noch dramatischere Zahlen ergeben sich, wenn man weiter in die Vergangenheit zurückrechnet. Die Weltgesundheitsorganisation warnte schließlich schon in den 1990er Jahren vor diesem Anstieg in den USA, wo mehr dieser Substanzen produziert wird als in allen anderen Ländern der Welt zusammengenommen. Aus heutiger Sicht sind die Produktionszahlen der 1990er aber längst Peanuts.

Die staatlich festgelegten Produktionszahlen der Stimulanzien Amphetamin (AMPH) und Methylphenidat (MPH) sind in den USA seit den 1990er Jahren exponentiell gestiegen (oben). Inzwischen werden dort jährlich beinahe 150 Tonnen dieser Substanzen produziert, mehr als im gesamten Rest der Welt zusammengenommen. Der Konsum von MPH ist in Deutschland in vergleichbarer Weise angestiegen, wenn auch auf niedrigerem Niveau (unten). Seit 2010 stagnieren die Zahlen bei ca. 1800 kg pro Jahr. Für 2013 wurde erstmals ein leichter Rückgang gemeldet. Quellen: US Federal Register; Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Die Patienten in Deutschland holten sich nach neuen Zahlen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Jahr 2013 zwar nur vergleichsweise bescheidene 1,8 Tonnen MPH in Apotheken ab, dafür traf dies im Gegensatz zu den USA, wo diese Mittel auch vielen Erwachsenen verschrieben werden, vor allem Kinder und Jugendliche.

Dennoch ist auch die Zunahme in Deutschland beachtlich: Innerhalb von zwanzig Jahren stieg der legale Konsum von MPH, im Volksmund besser unter dem Markennamen Ritalin bekannt, ums zwanzigfache. Dass das BfArM für 2013 nach jahrelangen zweistelligen Wachstumszahlen erstmals einen leichten Rückgang um 2 Prozent feststellte, ist daher nebensächlich; die Zahlen stagnieren vorläufig auf hohem Niveau.

Neue Stimulanzienepidemie

Die konsumierten Mengen sind sowohl in den USA als auch in Deutschland nach wie vor sehr hoch. Warum so viele Menschen heutzutage auf dieser allgemein auch "Stimulanzien" genannten Mittel angewiesen sind, ist ein soziales Phänomen, das einer Erklärung bedarf. In den USA kam es trotz der drastisch erhöhten Produktionsmenge wiederholt zu Engpässen. Für diejenigen, die die Substanzen nicht nur zum Durchhalten brauchen, sondern sogar körperlich abhängig sind, sind die Folgen nicht einlösbarer Rezepte dramatisch. Wohl deshalb packte die US-Regierung von 2012 auf 2013 noch einmal 32 Tonnen MPH (+ 50 Prozent) und 14 Tonnen AMPH (+ 41 Prozent) drauf.

Manche Experten versuchen, die steigenden Verschreibungszahlen auf einen Durchbruch in der Wissenschaft, also der Pharmakologie oder weit gefasst den Neurowissenschaften, zurückzuführen. Diese Erklärung überzeugt jedoch nicht: AMPH ist seit über 100 Jahren bekannt und wird spätestens seit den 1930er Jahren zur Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern (und zur Leistungsoptimierung von Soldaten) eingesetzt, das pharmakologisch ähnliche MPH wurde schon in den 1940er Jahren entdeckt.

Pillen zur Leistungsoptimierung…

Zudem haben Medizinanthropologen wie Nicolas Rasmussen von der australischen University of New South Wales festgestellt, dass der heutigen Stimulanzienepidemie bereits eine in den USA der 1950er und 1960er Jahre vorausging.3 Die Substanzen wurden damals offensiv als Mittel zur Leistungssteigerung am Arbeitsplatz und im Haushalt beworben und auch dafür verschrieben, dass Menschen ihre sozialen Rollen erfüllen. Das Verschreibungsniveau von AMPH für das Jahr 1969 wurde, zählt man nun MPH und AMPH zusammen, 2005 wieder überschritten.

In den 1970er Jahren hatte eine verschärfte Drogenpolitik, Richard Nixons bekannter "War on Drugs", zu einem vorübergehenden Einstellen der Verschreibungspraxis geführt. Seit den 1980er Jahren sind die Stimulanzien aber zunehmend auf die ärztlichen Rezepte zurückgekehrt, wenn auch unter staatlicher Kontrolle, da es sich dabei in der Regel um Betäubungsmittel handelt.

Darin äußert sich auch eine Doppelmoral der Gesellschaft im Umgang mit Drogen: Konsumieren junge Menschen AMPH - Szenename: Speed - als Spaßdroge, dann kommt die Polizei; neben Geldstrafe und Sozialarbeit drohen Führerscheinentzug, psychiatrische Zwangsbehandlung und/oder Inhaftierung. Verschreiben Ärzte Stimulanzien zum besseren Funktionieren in Schule oder am Arbeitsplatz, dann wird dies "Therapie" genannt. Auch viele Medizin- und Neuroethiker, die auf staatliche oder privatwirtschaftliche Forschungsmittel angewiesen sind, schauen dann weg.

…und moralischen Erziehung

Ein einflussreiches Beratergremium des US-Präsidenten legte 2003 in einem öffentlichen Bericht nahe, dass die Mittel Kindern zur Leistungssteigerung, für bessere Chancen im Wettbewerb und zur moralischen Erziehung verschrieben werden: Es gehe darum, sich zu Hause und in der Schule, in Reaktion auf Autorität und im Umgang mit Familien und Freunden sozial angemessen zu verhalten; Stimulanzien für mehr Rücksicht, Aufmerksamkeit, die Ausführung von Aufträgen, das Übernehmen von Verantwortung, den Umgang mit Stress und Enttäuschung sowie das Einüben von Selbstkontrolle.4 Webers protestantischer "Geist des Kapitalismus" lässt grüßen.

Wissenschaftler liefern Klinikern die passende Rechtfertigung für die Verschreibungspraxis: Die Kinder hätten eben eine Gehirnstörung. In den 1960er Jahren nannte man es noch Minimal Brain Disorder (MBD), heute nennt man es Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Der (Trug-) Schluss ist, dass Kinder, die sich nicht so verhalten, wie die Erwachsenen es für normal halten, auch nicht richtig im Gehirn "ticken".

Wissenschaftler rechtfertigen Hirneingriffe

Damals wie heute suchen deshalb zahlreiche Pharmakologen und Hirnforscher nach dem biologischen Korrelat dieser Störung; vergebens. Damals wie heute diagnostizierte man die Gehirnstörung komischerweise nicht im Gehirn, sondern durch Gespräche und Verhaltensbeobachtung. Dennoch greift man ins Hirn ein, wo man freilich alles menschliche Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen kann.

Auch wenn man sich einen Zeh bricht, dann kann man den Schmerz im Fuß behandeln, wo er entsteht, oder im Gehirn, wo er bewusst wird. Kinder haben keine Chance, die Denkfehler der Erwachsenen, die es ja nur gut mit ihnen meinen, zu durchschauen. Für manche sind die Stimulanzien zweifellos eine wichtige Hilfe; andere bezahlen mit psychischen und physischen Nebenwirkungen, Folgen der Stigmatisierung, der Idee, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, und fehlender Erfahrung von Selbstwirksamkeit einen ungerechtfertigten Preis.

Elite-Studierende brauchen Motivationspillen

Scott Vrecko vom Londoner King's College führte mit Studierenden Interviews, die an einem Elite-College in den USA MPH konsumierten. Seine Analysen ergaben, dass die Studierenden damit vor allem Motivationsprobleme beheben und ihr Durchhaltevermögen verbessern wollten.5 Obwohl sie sich bereits in den harten Aufnahmeprüfungen als Top-Performer bewiesen hatten, schien ihnen ihr Studienstoff nicht interessant genug, um ihn ohne Stimulanzien zu bewältigen.

Dies sind anekdotische Befunde, die vorsichtig interpretiert werden müssen. Doch es gibt auch quantitativ erhobene repräsentative Zahlen, die Leistungsdruck und Wettbewerb mit dem Konsumverhalten psychopharmakologischer Substanzen in Zusammenhang bringen.6 Wie schon erwähnt, muss man sich davor hüten, aus Korrelationen vorschnell einen Kausalzusammenhang abzuleiten. Doch solche Daten liefern zumindest Indizien dafür, dass es Interaktionen zwischen Gesellschaftsform, psychischer Gesundheit und pharmakologischem Konsumverhalten gibt.

Soziale Verhältnisse können krank machen

Erhärtet sind die sozialen Mechanismen psychischer Störungen schon lange - und zwar durch empirische Daten. In jahrzehntelangen Bemühungen haben Sozial- und Verhaltensforscher zahlreiche Evidenzen dafür zusammengetragen, dass zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, sozioökonomischer Status, Partnerschaftssituation, Kinder im Haushalt, Geschlecht, schwierige Lebensereignisse und Alter mit der psychischen Gesundheit zusammenhängen.7 Auch führende Biopsychiater anerkennen wieder zunehmend Umwelt- und kulturelle Einflüsse, beispielsweise der Schizophrenie oder Depression.

Dass Martin Dornes und Martin Altmeyer allen, die ihrer psychologischen Verteidigung des Kapitalismus widersprechen, mangelndes Verständnis der empirischen Befunde unterstellen, ist unakademischer Stil. Wie gezeigt, ist ihr Artikel in sich widersprüchlich und gründet er auf zahlreichen Fehlannahmen.

Die gesellschaftliche Relevanz steigender Behandlungs- und Verschreibungszahlen im Bereich der psychischen Gesundheit taucht auf dem Radarschirm der beiden Autoren erst gar nicht auf. Zudem sind soziale Mechanismen der Störungen gut belegt und werden sie durch Pioniere der klinischen Forschung gerade in neuen Modellen mit Befunden der Neurowissenschaften integriert.

Vorteile des Systems

Damit will ich nicht abstreiten, dass das vorherrschende Behandlungssystem Vorteile hat. Viele Kunden der Gesundheitsdienstleister sind dankbar dafür, sich beim Experten eine medizinische Entschuldigung für ihr Scheitern abholen zu können: Es ist nicht mein Fehler, ich bin bloß (gehirn-)krank! Durch den Konsum mancher psychopharmakologischer Mittel fühlt man sich einfach besser und macht gesellschaftliches Funktionieren wieder mehr Spaß.

Zudem freuen sich Biopsychiater über den milliardenschweren Geldsegen von Staat und Industrie zur Produktion in der Regel praktisch irrelevanter wissenschaftlicher Publikationen, etwa zur "molekularen Psychiatrie". Als Gegenleistung liefern sie eine Rechtfertigung für den Status quo und stabilisieren somit das vorherrschende System. Psychiatrie ist eben politisch.

Kritische Reflexion statt rosaroter Brille

Dennoch, Transparenz, Ehrlichkeit und Authentizität genießen in diesem System keinen hohen Stellenwert. Die von mir beschriebenen Entwicklungen sind mindestens so gut empirisch belegt wie die Behauptungen von Dornes und Altmeyer. Meines Erachtens erfordern sie eine kritische Reflexion. Der soziale Zündstoff wird durch die rosarote epidemiologische Brille der beiden Autoren aber leider unsichtbar.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen: Die psychologische Unbedenklichkeitserklärung des Kapitalismus von Dornes und Altmeyer greift zu kurz. Im Gegenteil sind soziale, einschließlich wirtschaftliche Faktoren für die psychische Gesundheit gut belegt. Das Gesundheitssystem ist heute selbst als Markt organisiert und seine Akteure haben ein großes Interesse an der Ausdehnung ihrer Dienstleistungen; dazu passen steigende Diagnose-, Behandlungs- und Verschreibungszahlen.

Wissenschaftler verdienen eifrig mit und liefern eine inhaltliche Rechtfertigung für das System, vor allem durch die biologische/neurowissenschaftliche Sichtweise, obwohl trotz jahrzehntelanger Forschung keine einzige der 400 Störungen zuverlässig im Gehirn diagnostiziert werden kann. Das Individuum wird in Form von Aufmerksamkeit und/oder Psychopharmaka funktionstüchtig gehalten und erhält obendrein, durch das biologische Modell, eine Entschuldigung angeboten: Psychische Störungen sind dann nichts mehr, wofür irgendjemand verantwortlich gemacht werden müsste, sondern Naturereignisse, die uns überkommen.

Anmerkung des Autors: Die Wirtschaftsredaktion der ZEIT war trotz dreier Kontaktversuche per E-Mail und Telefon vom 27. Januar bis 8. Februar nicht in der Lage, auf meine Bitte zu reagieren, diese Replik in vorliegender oder gekürzter Form, in der Druckausgabe oder online zu veröffentlichen. Nachdem ich den Text bei der Telepolis-Redaktion eingereicht habe, erreichte mich jedoch noch eine Entschuldigung für die Verzögerung mit dem Hinweis, für eine Veröffentlichung in der ZEIT sei es nun zu spät.

Stephan Schleim ist Assistenzprofessor für Theorie und Geschichte der Psychologie an der Universität Groningen (Niederlande). 2005 bis 2009 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an den psychiatrischen Universitätskliniken Frankfurt (Main) und Bonn.