Schwindende Biodiversität: Die andere Ökokrise

- Schwindende Biodiversität: Die andere Ökokrise

- Fortschritte nur auf dem Papier

- Zunehmende Flächenkonkurrenz

- Auf einer Seite lesen

Internationale Artenschutzkonferenz in Montreal: Erwartet wird Abschlusserklärung voller Formelkompromisse. Geopolitische und ökonomische Interessen blockieren eine Einigung und stehen einem wirksamen Umweltschutz entgegen.

Seit vergangener Woche tagt im kanadischen Montreal die Artenschutzkonferenz der Vereinten Nationen. Ziel der Verhandlungen ist ein internationales Abkommen zum Schutz der Biodiversität. Gut eine Million Pflanzen und Tiergattungen sind vom Aussterben bedroht, schätzt der "Weltbiodiversitätsrat".

Die Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) spielt für den Artenschutz eine vergleichbare Rolle wie das International Panel on Climate Change (IPCC) für den Klimaschutz, es fasst die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammen und liefert den politischen Entscheidern Fakten.

Die Lage sieht nicht gut aus

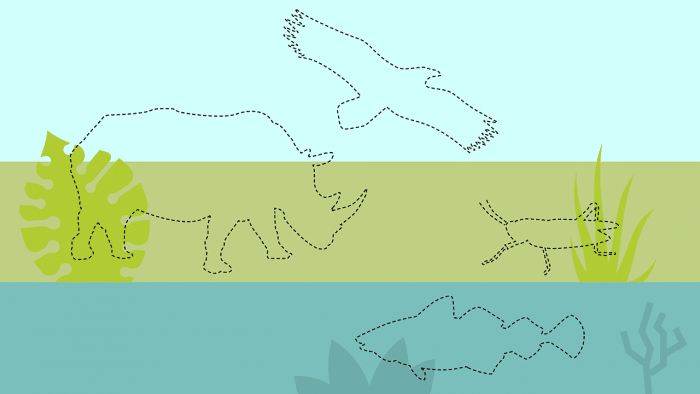

"Die überwiegende Zahl der Indikatoren für den Zustand der Ökosysteme und der Biodiversität zeigt eine rapide Verschlechterung", heißt es im jüngsten Bericht des IPBES von 2019. Um mindestens 20 Prozent sei die Zahl der Landtiere gefallen.

Nahezu alle Populationen von Wildtieren an Land, im Süßwasser und im Meer seien geschrumpft. Für bestimmte Regionen sei auch ein rapider Rückgang der Insektenpopulationen nachgewiesen.

Die Krefelder Studie beispielsweise zeigt, dass die Biomasse der Fluginsekten zwischen 1989 und 2016 um drei Viertel zurückging. Ungefähr die Hälfte der Korallenriffe weltweit sind mittlerweile zerstört, schätzt das IPBES.

Der Verlust dieser Zentren der Artenvielfalt im Meer beschleunige sich aufgrund der Klimaerwärmung. Sauerstoffarme Räume im Meer (die sogenannten Todeszonen) nehmen zu und rauben zahlreichen Arten den Lebensraum.

Das Artenstreben wird angetrieben durch das anhaltende Abholzen von Wäldern, Überfischen und Überjagen, durch Zersiedelung und Umweltverschmutzung. Aufgrund von weltweiten Lieferketten und Flugreisen breiten sich außerdem gebietsfremde Arten aus (Neobiota), die einheimische Pflanzen und Tiere verdrängen.

Das sechste Massenaussterben in der Erdgeschichte ist in Gange. Drei Viertel der Erde hat der Mensch mittlerweile tiefgreifend verändert. Gut ein Drittel der Erdoberfläche dient der Landwirtschaft: als Acker für die Nahrungsherstellung, als Weide für die Viehwirtschaft oder als Plantage mit Energiepflanzen.

Laut IPBES sind über 85 Prozent der globalen Feuchtgebiete verloren gegangen. Zwei Drittel der Meere seien erheblich verändert worden, etwa durch die Überfischung.

Das Leben der anderen Arten ist unsere Lebensgrundlage

Der Naturschutz im Globalen Norden speiste sich traditionell aus der Faszination und der Sympathie für bedrohte Tierarten. Im Zentrum standen "charismatische Tiere" wie Gorillas, Pandas oder Eisbären und die Schönheit exotischer Pflanzen. Deren Verlust wurde geradezu als ästhetisches Problem wahrgenommen. "Seid nett zu Tieren!", lautet das Motto.

Seit die Klimakrise sich zuspitzt, setzt sich langsam, zögerlich die Erkenntnis durch, dass wir mit der Umwelt unsere eigenen Lebensgrundlagen bewahren. Die Klimaschutzbewegung führte immer noch den ikonischen Eisbär an, erschöpft auf einer der Eisscholle liegend.

Aber das Aussterben der Eisbären wäre bekanntlich nur das Vorspiel dafür, dass auch die Menschheit erheblich dezimiert werden wird, wenn die durchschnittliche Temperatur mehr als zwei, drei oder sogar vier Grad Celsius über das vorindustrielle Niveau steigt. Kurz, aus Umweltschutz wird Menschenschutz.

Dies gilt auch und gerade für die Biodiversität. Die biologische Artenvielfalt ist für uns unverzichtbar. Bestäuber sorgen dafür, dass unser Obst und Gemüse befruchtet wird. Bakterien, Pilze und auch Viren im Boden machen ihn fruchtbar und ermöglichen die Photosynthese.

Als Daumenregel gilt, dass Ökosysteme mit hoher Biodiversität widerstandsfähiger gegen neu auftretende Schädlinge sind. Deswegen trifft die sinkende Artenvielfalt auch die Landwirtschaft, die zunehmend unter Pflanzenkrankheiten und Parasiten leidet.

Auch Zoonosen wie Covid-19 sind ein Beispiel für das ökologische Chaos, das Krankheitserreger aus Wildtierreservoirs in engeren Kontakt mit Menschen bringt. Ganz allgemein gesprochen beruht unsere Existenz auf biogeochemischen Stoffkreisläufen, mithin auch auf organischem Leben unterschiedlicher Art.

In der Umweltökonomik wird dieser Umstand üblicherweise als "Serviceleistungen der Natur" beschrieben. Ziemlich vermessen, denn die Lebensformen auf dem Planeten dienen nicht uns, sondern sich selbst. Das wesentliche Problem dabei besteht aber darin, dass die Umweltökonomik die "Ökosystemleistungen" in Euro und Cent auszudrücken versucht.

In einem Report aus dem Jahr 2010 ("Ökonomie der Ökosysteme und Biodiversität") bezifferte beispielsweise eine Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen den Wert der jährlichen "Bestäubungsleistung" durch Insekten auf 153 Milliarden US-Dollar. Aufwändige Berechnungen waren notwendig, um den Preisanstieg von Gemüse und Obst abzuschätzen, falls die Bestäuber aussterben.

Aber diese Insekten und andere Tiere sind Glieder von Nahrungsketten und formen ökologische Nischen. Solche Zahlenspiele sollen der Öffentlichkeit vermitteln, dass "die Natur wertvoll" sei und deswegen bewahrt werden müsse. Sie nähren die Illusion, das ökologische System ließe sich in Geldwerten fassen.

Die Ressourcen und ökologischen Abläufe sind keine Dienstleistungen, sondern Abschnitte der stofflichen und energetischen Kreisläufen, die sich nicht sinnvoll aufsummieren lassen. Um ihren monetären Wert zu ermitteln, müssen sie durch andere Leistungen ersetzbar sein (Substituierbarkeit), deren Preise wir kennen.

Wenn es um aussterbende Gattungen und destabilisierte Kreisläufe des Erdsystems geht, sind diese Annahme abstrus.