Humanitär töten

- Humanitär töten

- Am Ende leidet die Zivilbevölkerung

- Auf einer Seite lesen

Anmerkungen zum Ukraine-Krieg und Schutzverantwortung: Eine völkerrechtliche Norm zur Eskalation von Krieg?

Russlands "Spezialoperation" in der Ukraine führte unversehens in einen Kriegszustand, der sich auch in Moskau nicht mehr ignorieren lässt. Doch nicht nur dort wird das K-Wort beharrlich vermieden: auch militärische Interventionen des Westens werden regelhaft als "Peacekeeping-Operationen" oder "Stabilisierungsmissionen" bezeichnet.

Die Invasion in die Ukraine legitimierte Putin mit Artikel 51,7 der UN-Charta – die einzige Ausnahme des Tötungsverbots im Völkerrecht und auch die Grundlage der Responsibility to Protect-Norm.

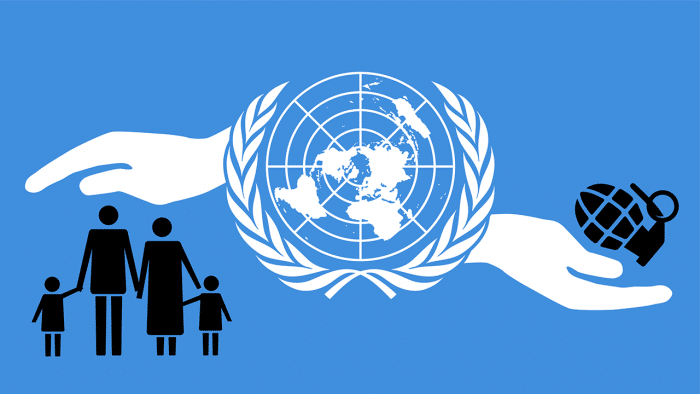

Die Doktrin zur militärischen Intervention folgt einer anderen Logik als ein klassischer bewaffneter Konflikt im Clausewitzschen Sinne, in dem es darum geht, dem Gegner gewaltsam den eigenen Willen aufzwingen: Es sind humanitäre Ziele, die verfolgt werden.

Ob Putin die westliche Werte-Rhetorik nur verhöhnt oder ob in der Ost-Ukraine Nazismus und Verbrechen gegen die Menschlichkeit den Einsatz militärischer Gewalt rechtfertigen – diese Einschätzung wird Aufgabe künftiger Historiker sein. Berichte über Kriegsverbrechen liegen jedenfalls inzwischen für die russische wie auch die ukrainische Seite vor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bemüht in seinen Forderungen nach einer humanitären, militärischen Intervention dieselbe Argumentationsfigur. Der Krieg hat ihn binnen Wochen vom Staatsmann zum Freiheitskämpfer gemacht: Er tritt im khakifarbenen T-Shirt auf, unrasiert, mit Flagge.

Beinahe täglich bittet er die Welt um militärische Unterstützung, um sein Volk vor der russischen Aggression zu retten. Er klagt an, er appelliert an globale Hilfspflichten und betont, westliche Werte würden in diesem Augenblick in der Ukraine verteidigt.

Selenskyj braucht Waffen, eine Flugverbotszone, Flugzeuge und Luftabwehrsysteme. Außerdem härtere Sanktionen und die Bestrafung aller noch amtierenden russischen Politiker, bis die Aggression aufhöre. Immer wieder bekräftigen die von ihm adressierten Staats- und Regierungschefs, dass sie nicht militärisch eingreifen werden.

Zugleich erklärt der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, dass der Schutz der ukrainischen Zivilbevölkerung oberste Priorität habe. Nun endlich verspricht US-Präsident Joe Biden Waffenlieferungen.

Ist es richtig, Waffen an verzweifelte Ukrainer zu liefern, zum Schutz der Zivilbevölkerung? Da die Erfolgsaussichten der militärischen Selbstverteidigung der Ukraine realiter einem Himmelfahrtskommando gleichen, fragt dieser Artikel aus menschenrechtlicher Perspektive und dem Prinzip der Schutzverantwortung, ob eine Kriegsbeteiligung des Westens gerechtfertigt und notwendig ist.

Die Pflicht, zur Rettung ukrainischer Bürger Krieg zu führen, wird derzeit oft in Analogie zur individuellen Nothilfe begründet, wozu jeder nach seinen Fähigkeiten und unter Abschätzung der Eigengefährdung verpflichtet ist. Doch die "Bully on the Playground"-Phrase bewegt sich auf der Ebene individueller Moral.

Ist es moralisch geboten, in den Krieg zu ziehen?

Humanitäre Militärinterventionen berühren hingegen Fragen politischer Ethik. Ist ein Staat überhaupt berechtigt, seine Soldaten – Bürger in Uniform – dazu zu verpflichten, für den Schutz "anderer" zu töten und dabei den eigenen Tod zu riskieren? Wer eine Interventionspflicht verficht, setzt voraus, es sei moralisch geboten, zu töten, um zu retten – und zwar nicht nur Kriegsverbrecher, sondern auch an Verbrechen unbeteiligte Soldaten und Nichtkombattanten, deren Tod als Kollateralschaden in Kauf genommen wird.

Das völkerrechtliche Responsibility to Protect-Prinzip (R2P) hat den Diskurs über den humanitär motivierten Einsatz militärischer Gewalt verändert: Im Falle schwerster Menschenrechtsverletzungen ist nicht mehr die Intervention begründungspflichtig, sondern der Verzicht darauf. Diese Entwicklung begünstigte einen Moralismus, der die Dilemmata humanitär begründeter Kriegsbeteiligung tendenziell ignoriert.

Notwendig ist indes eine ethische Bewertung, die dem vielschichtigen Problem einer menschenrechtlich begründeten Militärintervention bzw. einer Kriegsbeteiligung des Westens gerecht wird.

Das Thema von Menschenrechten im Krieg ist ein recht junges Phänomen. Als Begleiterscheinung des Staatszerfalls in den 1990er-Jahren brach mit den "Neuen Kriegen" eine Ära innerstaatlicher Bürgerkriege an, in die sich West und Ost zwar einmischten, aber niemals mit einem eigenen hohen Risiko. In diesen Kriegen galten völkerrechtliche Regeln, humanitäre Rücksichten, der Schutz für Zivilisten, Verwundete und Gefangene nichts mehr.

Um die Jahrtausendwende dann wandelten sich Kriege, in die sich der Westen involvierte: Es gab eigentlich keine Feinde auf Augenhöhe mehr. Zur staatenübergreifenden "Achse des Bösen" zählten die Sonderschüler und Sitzenbleiber der Weltgeschichte: Neben der Bekämpfung (oder Unterstützung) von Terroristen und Rebellen wie etwa den Taliban gedachte der Westen ihnen Vernunft, Werte und Zivilisiertheit beizubringen.

Zugleich verflochten sich in der Ära der Menschenrechte Moral, Recht und Politik immer enger. Um der Entwicklung einer zunehmenden Moralisierung des Kriegsrechts und dem Entstehen einer humanitären Ethik Rechnung zu tragen, wurden Veränderungen des humanitären Rechts, das im Krieg Anwendung findet, erforderlich. Mit dem Kosovo-Krieg entbrannte die Diskussion um Legalität und Legitimität humanitärer Interventionen.

Die R2P entstand als Reaktion auf die Ereignisse im Kosovo, in Somalia und die Völkermorde in Ruanda und Srebrenica.

Im Dezember 2001 veröffentlichte eine internationale Kommission (ICISS) einen Bericht über die Möglichkeiten und Grenzen humanitärer Militärinterventionen: The Responsibility to Protect. Schnell fand R2P als normatives Prinzip Eingang in politische, ethische und völkerrechtliche Diskurse. Das Neue daran war, dass das Recht diskutiert wurde, militärische Gewalt einzusetzen, um Menschen zu schützen, deren Leib und Leben in anderen Staaten bedroht ist.