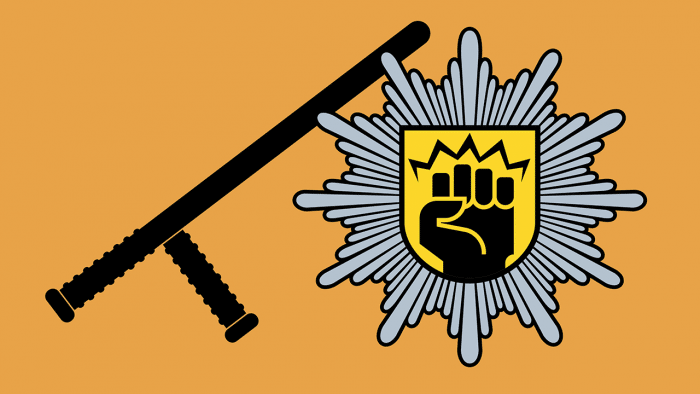

Tabu Polizeigewalt: In Deutschland ist sie Alltag

"Unmittelbarer Zwang" gehört zur normalen Polizeiarbeit. Wann wird eine rote Linie überschritten? Wie sieht die Ahndung polizeilicher Übertretungen aus? Studie kommt zu beunruhigenden Resultaten.

Mit einer neuen Veröffentlichung haben der Frankfurter Kriminologe Prof. Tobias Singelnstein und Mitarbeiterinnen die Diskussion um "übermäßige polizeiliche Gewaltanwendung" wieder auf die Medienagenda gesetzt.

Am vergangenen Mittwoch veröffentlichten sie eine Zusammenfassung ihrer seit 2018 laufenden Forschung in einem knapp 500 Seiten umfassenden Buch, das es nicht nur für 39 Euro gedruckt, sondern als Datei auch gratis gibt.

Gewalt von Polizisten in nennenswertem Umfang

Kernbotschaften der Studie sind: Es gibt in nennenswertem Umfang Gewalt von Polizisten, die zumindest von den Betroffenen als unverhältnismäßig wahrgenommen wird.

Der allergrößte Teil dieser Situationen wird jedoch nie juristisch aufgeklärt, weil schon nur ein kleiner Teil zur Anzeige gebracht wird, und von diesem Teil der größte durch die Staatsanwaltschaften ohne Konsequenzen erledigt wird.

Durch Zwischenberichte dieses Forschungsprojektes sowie andere Veröffentlichungen, die in dem nun vorliegenden Buch umfassend referiert werden, sind wesentliche Aspekte bereits öffentlich. Etwa, dass im Jahr 2021 genau 2.790 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamt:innen wegen rechtswidriger Gewaltausübung erledigt worden sind.

90 Prozent der Verfahren werden eingestellt, nur in zwei Prozent wird Anklage bei Gericht erhoben.

19 Prozent der Opfer mutmaßlich übermäßiger Polizeigewalt trugen nach eigener Einschätzung schwere Verletzungen davon, aber nur neun Prozent aller Betroffenen haben Anzeige erstattet.

Großes Plus der Studie: Umfassende Analyse

Der Gewinn des neuen Buches liegt gerade in seiner Ausführlichkeit. Hier wird das Problem übermäßiger polizeilicher Gewaltanwendung nicht auf ein paar Zahlen reduziert, sondern es werden umfassend die Strukturen analysiert, die zu den beobachteten Situationen führen:

Wie arbeitet die Polizei und welches Selbstverständnis prägt sie in Bezug auf die Ausübung "unmittelbaren Zwangs", wie es juristisch heißt, wenn Polizisten legitimerweise körperliche Gewalt anwenden?

Wie sind Staatsanwaltschaft und Polizei miteinander verknüpft bei Ermittlungen zu mutmaßlicher Polizeigewalt, also zumeist "Körperverletzung im Amt"?

Die Studie von Tobias Singelnstein, der von 2017 bis 2022 den größten Teil der Studie noch an der Ruhr-Universität-Bochum durchgeführt hat, und seinen Mitarbeiterinnen Laila Abdul-Rahman, Hannah Espín Grau und Luise Klaus, besteht aus einer Online-Befragung von Menschen, die Polizeigewalt erfahren haben, und 63 Interviews mit Experten aus Polizei, Justiz und Zivilgesellschaft.

Die so erhobenen Daten sind nicht repräsentativ erhoben worden, sondern für die Betroffenen von Polizeigewalt nach dem Schneeballprinzip: Da insgesamt nur wenige Menschen überhaupt Erfahrungen mit der Polizei haben und davon der kleinste Teil Gewalt erlebt hat, müssten über 100.000 Menschen befragt werden, um nur 500 Betroffene zu erreichen (Studie, S.36).

Stattdessen setzten die juristischen Sozialforscher auf Selbstselektion und verbreiteten ihre Umfrage vor allem über sogenannte Gatekeeper, die Kontakt zu Betroffenen haben, verteilten Flyer und machten im Internet auf ihre Befragung aufmerksam.

11.647 Menschen konnten sie so bewegen, den Forschungs-Fragebogen im Internet aufzurufen. Am Ende bleiben – nach Abbrüchen und verschiedenen Plausibilitäts-Checks – 3.373 vollständig ausgefüllte Fragebögen von Menschen mit Erfahrungen körperlicher Polizeigewalt.

Ein relevantes Problem mit Polizeigewalt

Die Studie bietet viele Details: An welchen Orten polizeiliche Gewalt auftaucht (vor allem bei Demonstrationen, Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen; überwiegend in der Öffentlichkeit). Oder: Welche Gewaltanwendungen in welcher Häufigkeit von den Befragten angegeben werden – von "geschlagen" (63 Prozent) und "geschubst" (62 Prozent) über "zu hart angefasst" (48 Prozent) und "Reizgas" (41 Prozent) zu "gewürgt" (10 Prozent) und "mit Schusswaffe verletzt" (0,1 Prozent).

Doch erhellend ist vor allem die Verknüpfung von Betroffenen-Befragung, Experten-Interviews und Bezügen auf andere Studien. Und dabei wird der Eindruck vermittelt, dass es in Deutschland ein relevantes Problem mit Polizeigewalt gibt.

"Übermäßige polizeiliche Gewaltanwendung"

Das beginnt mit der Definition, was denn "übermäßige polizeiliche Gewaltanwendung" sei: das sehen ggf. Rechtslage (Justiz), Betroffene, Polizei und Öffentlichkeit recht unterschiedlich.

Aus den Experten-Interviews mit Richtern, Staatsanwälten und Polizisten klingt heraus, dass "unmittelbarer Zwang" zum normalen Polizeigeschäft gehört – obwohl er laut Singelstein und Kolleginnen stets rechtfertigungspflichtig ist (Studie S. 199).

Denn auch der Staat darf nicht einfach Gewalt anwenden, weil er das Gewaltmonopol hält. Das grundsätzliche Gewaltverbot gilt vielmehr auch für alle, die im Auftrag des Staates arbeiten – eben von Ausnahmefällen abgesehen.

Da für die legitime Gewaltanwendung von Staatsvertretern ein Vertrauensvorschuss der Bevölkerung notwendig ist, soll Fehlverhalten auch bestraft werden: Körperverletzung durch Amtsträger wird härter bestraft als Körperverletzung durch andere Bürger.

Die Ahndung

Allerdings wird Körperverletzung im Amt in Form von Polizeigewalt eben nur sehr selten geahndet.

Dass dafür die engen Verbindungen aller mit der Aufklärung und Beurteilung Befassten verantwortlich sein könnten, wird schon lange diskutiert: die Staatsanwaltschaft, die für Anklagen zuständig ist, lässt alle wesentliche Ermittlungsarbeit durch die Polizei ausführen (obwohl sie auch selbst aktiv werden dürfte) – auch, wenn es sich um Delikte von Polizisten handelt.

Richter wiederum arbeiten permanent mit denselben Staatsanwälten zusammen. Und die Staatsanwaltschaften sind auch noch – wie die Polizei – der Politik weisungsgebunden.

Im Ausschnitt aus einem Interview mit einem Experten der internen Polizeiermittlung liest sich das so:

Dann sagt aber der Beschuldigte, er macht eine Gegenanzeige und sagt: "Der Polizeibeamte hat mir volles Programm eine mitten ins Gesicht gedonnert." […] Dann kommen die Anzeigen irgendwann zusammen [nämlich die von einem Bürger gegen die Polizei und die von der Polizei gegen den Bürger] und man liest die beiden Anzeigen und dann steht da aber in der Anzeige des Polizeibeamten drin:

"Der war so dermaßen aggressiv, der ist mir total nahegekommen, der war 40 Zentimeter von mir weg, da habe ich ausgeholt und habe dem volles Programm mit der Faust ins Gesicht gehauen. Damit war der Widerstand gebrochen, der ist umgefallen und dann habe ich dem Handschellen angelegt und habe den festgenommen."

Also ist im Grunde genommen genau das Gleiche passiert, was der andere auch gesagt hat. Jetzt müssen wir aber diese Strafanzeige dem Staatsanwalt vorlegen, also die [Anzeige] von dem, der sie ins Gesicht bekommen hat. Jetzt müsste man sich aber dann überlegen: Ist der Polizeibeamte, der das gemacht hat, Beschuldigter einer Straftat? Das ist er nach meiner Bewertung natürlich nicht gewesen, weil er aufgrund seiner Anzeige, die er geschrieben hat, einen klaren Grund gehabt hat.

Der hat einen Angriff abgewehrt und hat dadurch eben also [einen] Rechtfertigungsgrund. [...] wenn [ein] Rechtfertigungsgrund vorliegt, liegt gar keine Straftat vor, also kann man ja nicht rechtswidrig handeln. Wenn wir den jetzt als Beschuldigten erfassen würden, würden wir ja quasi sagen, er ist Tatverdächtiger einer Straftat.

Aus: Gewalt im Amt, S. 315f

Mutmaßliche Polizeigewalt wird hier also gar nicht erst weiter verfolgt, weil schon in diesem Stadium der Darstellung der Polizeiseite geglaubt wird.

Die Seite der Polizei

Wie gering das Interesse an Aufklärung auf Seite der Polizei ist, hat der wohl bekannteste Polizei-Lobbyist des Landes gerade wieder deutlich gemacht.

Die Süddeutsche Zeitung hat nämlich in ihrer Berichterstattung zur Singelnstein-Studie nicht etwa andere Wissenschaftler um eine Bewertung der Studienergebnisse gebeten, sondern Rainer Wendt von der "Deutschen Polizeigewerkschaft" (DPolG), die nur etwa halb so viele Mitglieder hat wie die "Gewerkschaft der Polizei" (GdP).

In der SZ sagt Wendt zum Buch Gewalt im Amt: "Es gibt kein strukturelles Problem mit Gewaltanwendung in der Polizei." Die Idee einer unabhängigen Ermittlungsstelle für Straftaten in der Polizei hält er gar für verfassungswidrig, "wenn nur für eine Berufsgruppe [Polizisten] eine politisch gelenkte Paralleljustiz ermitteln würde, mit dem Ziel, zu politisch erwünschten Ergebnissen zu gelangen".

Der RBB weist in einem Bericht darauf hin, dass selbst unabhängigen Polizeiermittlern die Hände gebunden sein können: weil sie zum Beispiel keine Akteneinsicht bekommen.

Mehr Personal, wie in einem Tagesthemen-Kommentar gefordert, wird das Problem aber kaum lösen. Schließlich gibt es laut Singelnstein-Studie eher Beschwerden über unverhältnismäßige Gewalt, wenn viele Polizisten im Einsatz sind.

Das Problem ist vielmehr, dass bisher Polizeigewalt entweder grundsätzlich (von Innenministern und anderen Politikern) oder wenigstens situativ (wenn es die "Richtigen" trifft) akzeptiert wird. Dabei verlangt das gesamte Konstrukt vom sogenannten Gewaltmonopol des Staates natürlich, dass es ohne Ausnahme keinerlei ungerechtfertigte Gewaltanwendung geben darf.

Wer aber auf Demonstrationen, bei Fußballspielen oder auch einfach nur mit wachem Auge in der Großstadt unterwegs ist, wird jede Menge Polizeigewalt beobachten, die nicht gerechtfertigt aussieht und daher aufgeklärt werden müsste.

Dass es angesichts dieser Beobachtungen (und der für jeden verfügbaren Berichte und Dokumentationen im Internet) so selten überhaupt zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ist das eigentliche Problem, das die vorliegende Studie nun umfangreich untermauert.