Verwanzte Demokratie: Wie die Watergate-Verschwörung die USA erschütterte

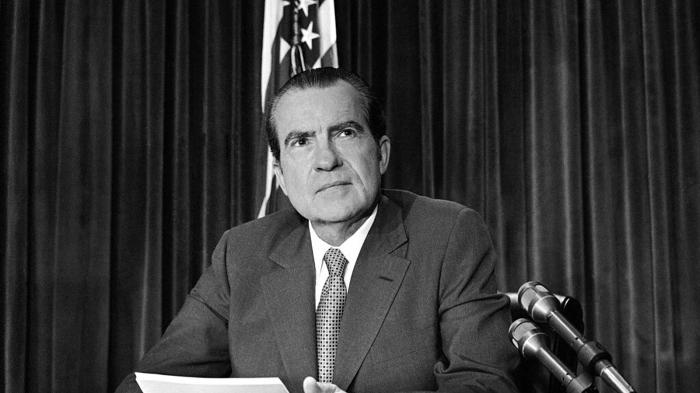

US-Präsident Richard Nixon war ähnlich wie Donald Trump Verschwörungstheoretiker. Er verstrickte sich immer mehr in Intrigen und Hinterhalten. Schließlich stürzte er über seine eigenen Lügen. Bild: Charles Harrity / CC BY 2.0

Heute vor 50 Jahren ließ US-Präsident Nixon ins Wahlkampfbüro der Demokraten einbrechen. Der Spion E. Howard Hunt war Teil der Watergate-Verschwörung. Warum endete sie im Fiasko? (Teil 2 und Schluss)

Nixon wurde immer wieder durch Insider-Enthüllungen in Verlegenheit gebracht. Daniel Ellsberg hatte die Pentagon Papers geleakt und damit den Anfang vom Ende des Vietnamkriegs eingeläutet. Wie zuvor John F. Kennedy ließ auch US-Präsident Richard Nixon das Weiße Haus verwanzen, um Verräter zu finden. Seinen Vertrauten befahl Nixon heimlich, den Huston-Plan inklusive der aggressiven "Black Bag Jobs" zu implementieren.

CIA-Direktor Richard Helms empfahl für das Unternehmen einen Mann, der in schmutzigen Dingen erfahren war wie kaum ein zweiter, dem er sogar in privaten Angelegenheiten vertraute und der dafür glühte, es den liberalen und insbesondere der Friedensbewegung zu zeigen: E. Howard Hunt. Nixon war begeistert. Von der staatlichen Finanzbehörde, die über den Secret Service stand, wurde Hunt der vormalige FBI-Agent Gordon Liddy zur Seite gestellt.

Hunt sah sich nicht nur als Ermittler gegen Verräter, sondern sammelte auch Material für Schmutzkampagnen. So wollte er Kennedys Verwicklung in den Mord am brutalen vietnamesischen Diktator Ngô Đình Diệm beweisen, um Nixons politischem Gegner Ted Kennedy im absehbaren Wahlkampf zu schaden. Hierzu versteckte er ein Aufnahmegerät in einem Sofa und lud einen damals beteiligten CIA-Kollegen aus Saigon ein. Am andern Tag hatte Hunt alkoholbedingt keine Erinnerung mehr, ebenso wenig das Aufnahmegerät, welches dem auf ihm Platz nehmenden Agenten nicht gewachsen war.

Leaks und Klempner

Schließlich ließ Hunt Dokumente fälschen, die Kennedy den Mord an Diệm anhängten, und spielte Fotokopien einem Journalisten des LIFE-Magazins zu, das sich bereits beim Cover Up über den Zapruder-Film bewährt hatte (Verschwörung gegen Verschwörungstheoretiker). Der Schreiber biss zwar an, bestand jedoch auf die Originale.

Nixons Hoffnung, Kennedy mit Mord an Diệm zu kompromittierten, sollte seinen eigenen Mordauftrag etwa am chilenischen General René Schneider relativieren, falls dieser herauskäme. Nachdem in Chile der Sozialist Salvadore Allende 1970 die Wahl gewonnen hatte, organisierte die CIA ein Attentat, um es den Linken anzulasten und damit eine revolutionäre Stimmung zu erzeugen. Die Rechnung ging nicht auf, Nixon und Helms hatten nunmehr eine weitere Leiche im Keller.

Nixons Konversationen mit seinem Stabschef Haldeman oder Helms sind dank der Abhörvorrichtungen teilweise erhalten. Bei seinen zunehmend angespannten Dialogen sprach er vom "ganzen Schweinebucht-Ding" und dem "Wer erschoß John?-Blickwinkel", die besser nicht zur Sprache kämen.

Insider halten diese Formulierungen für Chiffren für den Kennedy-Mord, mit dem er Helms dessen Position vor Augen führte. Die Vermutung einer Verwicklung der CIA hatte es zuletzt 1967 durch den Prozess gegen Clay Shaw wieder in die Presse geschafft. Nixon signalisierte Helms, dass er die CIA schützen werde. Der wiederum übergab Nixon nun endlich einen CIA-internen Bericht über den äußerst brutalen Mord an den Diệms. Tatsächlich hatte Kennedy den Staatsstreich gebilligt, nicht allerdings in dieser Form.

Als dann Zitate aus einem geheimen Treffen des von Henry Kissinger geleiteten Nationalen Sicherheitsrats auftauchten, ging die Gruppe um Hunt auf Maulwurfsjagd, um die Lecks abzudichten. Die "Klempner", wie sie sich nannten, fanden als Verräter einen jungen Militär, der zur Vernichtung freigegebene Dokumente aus dem Weißen Haus ins Pentagon schmuggelte – im Auftrag des Vereinigten Generalstabs, der sich wegen Kissingers Geheimverhandlungen mit den Sowjets und China übergangen fühlte.

Der Militär, ein Mormone, hatte allerdings auch Kontakt zu einem ebenfalls mormonischen Enthüllungsjournalisten: Jack Anderson. Der wurde daraufhin von einem Großaufgebot an CIA-Leuten im Inland überwacht, die allerdings so amateurhaft agiert haben müssen, dass Andersons Kinder sich über die Schnüffler lustig machten. Dem Journalisten Seymour Hersh zufolge soll Hunt mit CIA-Leuten Pläne diskutiert haben, wie man Anderson durch einen arrangierten Autounfall und ähnliche Tricks für immer zum Schweigen bringen könne.

Watergate: Einbruch in das Wahlkampfbüro der Demokraten

Liddy wurde offiziell Mitglied des Komitees zur Wiederwahl Nixons. Als ein Attentäter auf den Demokraten George Wallace schoss, soll Nixon laut Seymour Hersh damit einverstanden gewesen sein, im Haus des Täters Prospekte von Wallace Parteirivalen McGovern zu platzieren, um diesen in Misskredit zu bringen. Hunt soll jedoch abgelehnt haben, weil er dort eine Durchsuchung des FBI erwartet habe.

Das Team um Hunt führte zwar keine Aufträge der CIA aus, McCord und Hunt berichteten jedoch regelmäßig an die CIA-Zentrale in Langley. Um Kompromittierendes über Daniel Ellsberg zu finden, beschlossen Hunt und Liddy einen Einbruch bei dessen Psychiater. Zum Öffnen von Schlössern und Fotografieren von Akten engagierte Hunt seine kubanischen Freunde, die von der CIA entsprechend ausgebildet waren.

Außerdem heuerte er Prostituierte an, um sie auf Demokraten anzusetzen und mit versteckter Kamera Material zu produzieren, um sie zu diskreditieren. Die finanziell bestens ausgestatteten Klempner lebten in jenen Tagen selbst auf großem Fuß und bezogen teure Hotels.

Im Weißen Haus argwöhnte man angeblich, dass Nordvietnam Geld in den Wahlkampf der Demokraten steckte. Außerdem befürchtete Nixon Spenden von Milliardär Howard Hughes und wähnte insbesondere den faktischen Parteivorsitzenden Larry O'Brien auf der Gehaltsliste – was ein Patt bedeutet hätte, denn auch Nixon und dessen Bruder profitierten vom spendablen Hughes.

Die von McCord mit Empfehlungsschreiben der CIA beschaffte Abhörtechnik war hochwertig: Einige der Wanzen waren sogar in der Lage, ihr Signal in das 1972 hochgeheime Satellitenkommunikationsnetzwerk einzuspeisen. Nachdem ein spezielles Öffnungsgerät beschafft worden war, gelang dem Team der Einbruch in das Wahlkampfbüro der Demokraten. Größter Ertrag blieb jedoch das Belauschen von Sexgeschichten, denn unter den verwanzten Telefonen befand sich nicht das von O'Brien. Daher bestand Liddy auf einem weiteren Einbruch – der die US-Politik für immer verändern sollte.

Verzweifelte Cover-Ups

Taktiker Nixon gab die Strategie aus, den Einbruch als eine Privataktion übereifriger Kubaner erscheinen zu lassen. Er wies die CIA an, Druck auf das FBI auszuüben, es mit den Ermittlungen nicht zu übertreiben. Der unantastbare FBI-Direktor Hoover war kurz zuvor verstorben.

McCords Ehefrau vernichtete alle Dokumente im Haus, die auf das enge Verhältnis zu Helms schließen ließen. Hunt tauchte zunächst unter, wollte sich allerdings nicht langfristig in die Rolle eines Flüchtigen begeben. In jenen schweren Tagen verlor Hunt seine Frau durch einen Flugzeugabsturz.

Die CIA stritt alle Kontakte zu ihren Ex-Mitarbeitern Hunt, Sturgis und McCord nach deren offiziellem Ausscheiden ab. Helms ließ dem widersprechende Aufzeichnungen in der CIA verschwinden und stimmte sich aber über Mittelsmänner mit McCord über das weitere Vorgehen ab. Langjähriger Kontaktpflege zu Journalisten und seinem Charme verdankte Helms, dass ihm die Presse abnahm, die CIA komme ausschließlich ihrem gesetzlichen Spionageauftrag im Ausland nach. Das Weiße Haus schien erst recht nichts mit dem obskuren Vorfall im Watergate Komplex zu tun zu haben.

Während Helms gesetzlich zum Schutz der CIA vor der Justiz berechtigt war, konnte Nixon keine solchen Privilegien beanspruchen. Nixon jedoch brachte Helms mit Anspielungen auf das Kennedy-Attentat in Bedrängnis, die den sonst so abgeklärten Geheimdienstler zu Temperamentsausbrüchen provozierten. Das fatale Verhältnis zwischen Nixon und Helms beschreibt der profilierte Historiker Jefferson Morley in seinem soeben erschienenen Buch "Scorpions' Dance: The President, the Spymaster, and Watergate" als Tanz zweier Skorpione umeinander.

Nixons Wiederwahl und der Watergate-Backlash

Schon bald war der Einbruch aus den Schlagzeilen verschwunden. Nachfragen von Ermittlern und Politikern begegneten Nixon und Helms durch direkte Lügen und Ehrenbezeugungen. Nixon wurde Ende 1972 mit Abstand zum neuen US-Präsidenten wiedergewählt und intensivierte den Vietnamkrieg mit den Christmas Bombings.

Nixon hatte Helms wissen lassen, dass er personelle Änderungen beabsichtigte und trug ihm eine Position als Botschafter im damals noch vom Shah kontrollierten Iran an. Helms akzeptierte zähneknirschend. Auch Haldeman, der durch die Obstruktion der Justiz belastet war, musste gehen. 1973 lieferte die CIA dann Nixon doch noch den bestellten Umsturz in Chile.

McCord deutete die Nachricht von Helms Entmachtung als Vorbereitung für Nixons möglichen Plan, den Watergate-Einbruch langfristig der CIA in die Schuhe zu schieben. Während Mafiosi wie Oswald-Mörder Jack Ruby bereit waren, für ihre Capos schweigend ins Gefängnis zu gehen, sah sich McCord vor den Kopf gestoßen. In einem Brief an das Weiße Haus drohte er damit, jeder Baum im Wald werde fallen.

Nach neun Monaten Untersuchungshaft wurde Hunt im März 1973 zunächst zu 40 Jahre Gefängnis verurteilt, die Kubaner bekamen jeweils 35 Jahre. Bei McCord wurde jedoch zur Überraschung aller ein Brief von ihm verlesen: McCord packte aus. Loyal zur CIA, ließ er Helms gut aussehen und belastete ganz überwiegend das Weiße Haus.

Nixon und Helms behalfen sich mit Lügen vor Ermittlern, Ausschüssen und Presse, solange es ihnen möglich war. Als die Ermittler von Nixons hausinterner Abhöranlage erfuhren, verlangten sie die Bänder als Beweismittel heraus. Ein besonders belastendes Tonband wurde von Nixons treuer Sekretärin "versehentlich" gelöscht. Eine von Nixon als vermeintlich harmlos erinnerte Aufnahme bewies jedoch Nixons Behinderung der Justiz.

Hunt konnte Nixon zumindest zu Geldzahlungen erpressen. 1973 sagte auch er vor Untersuchungsausschüssen aus. Die Generäle im Pentagon, die seit dem Zweiten Weltkrieg ihre internen Sitzungen hatten transkribieren lassen, vernichteten daraufhin vorsichtshalber ihr gesamtes Archiv.

Schließlich wurde Nixon zum Rücktritt gedrängt, alsbald jedoch vom nachgerückten Präsident Gerald Ford amnestiert. Helms jedoch musste in diversen Untersuchungsausschüssen aussagen, schützte jedoch die CIA durch dreiste Lügen. Da man ihm etliche Falschaussagen nachweisen konnte, musste Helms seine Verurteilung akzeptieren.

Hunt: Von "American Spy" zum Mord an JFK

1974 rechtfertigte Helms sich in der TV-Show seines alten Freundes Bill Buckley. Von seiner Haftstrafe musste er 33 Monate absitzen. Als Hunt seinem einst engen Freund Helms einmal begegnete, hatten sich die Männer nichts mehr zu sagen. Hunt lebte mehrere Jahre in Mexiko und ließ sich dann in Florida nieder. Unter verschiedenen Pseudonymen sowie auch unter seinem echten Namen veröffentlichte er diverse Bücher, darunter auch eine Autobiography "American Spy".

Der neue CIA-Direktor James Schlesinger, den Nixon dem Geheimdienst von außerhalb vor die Nase gesetzt hatte, versuchte, seinen Leuten die von Helms selbst vor seinen Präsidenten verborgenen Geheimnisse der CIA zu entlocken. Hierzu bestellte er einen nach wie vor teilgeschwärzten Bericht, der als die "Familienjuwelen" in die Geschichte einging.

Ein weiterer bereits 1971 erfolgter Einbruch weckte zusätzliches Misstrauen: Anonyme Bürgerrechtler hatten aus einem FBI-Büro Dokumente gestohlen, welche die systematische Inlandsspionage gegen die Friedens- und Schwarzen-Bewegung bewiesen (Vier Jahrzehnte vor Snowden: "The Citizens Commission to Investigate the FBI").

Dies ließ die Attentate auf die Kennedys und Martin Luther King in einem neuen Licht erscheinen. Die hierdurch befeuerten Untersuchungen Mitte der 1970er Jahre über die jahrzehntelangen Machenschaften von CIA und FBI führten im Geheimdienst zu Massenentlassungen und einem ausdrücklichen Verbot, fremde Staatschefs zu liquidieren. Die Aufklärung der Attentate auf die Kennedys wurden jedoch durch Ableben von Zeugen vor ihrer Aussage erschwert, was jedenfalls bei Giancana und Roselli auf unnatürliche Weise erfolgte.

Über Hunts Rolle im Kennedy-Mord wurde häufig spekuliert. Hunt hatte die Tat stets alles andere als bedauert. Nachdem als Verschwörer häufig die inzwischen verstorbenen CIA-Leute William King Harvey, David Morales und Frank Sturgis gehandelt wurden, bediente schließlich auch Hunt diese personellen Vermutungen und ergänzte sie durch den korsischen Auftragskiller Lucien Sarti. Desinformationsspezialist Hunt stellte den ihm verhassten Lyndon B. Johnson, der durch den Mord Präsident wurde, als Auftraggeber hin.

Auf seinem Sterbebett hinterließ Hunt seinen Sohn 2007 posthum jedoch eine ganz andere Story: Hunts Kollege Cord Meyer, mit dessen Ex-Frau Mary Kennedy ein Verhältnis hatte (Das Blumenkind und der Präsident), habe einen französischen Killer beauftragt und den Mord Johnson in die Schuhe schieben wollen.

Beide Geschichten erscheinen von ähnlicher Qualität wie Hunts weitgehend erfolglose Spionageromane. Bei einer solchen Racheaktion der Schweinebuchtveteranen wäre es zudem schwer vorstellbar gewesen, jenen Mann außen vor zu lassen, dem Kennedys angeblicher Verrat zur Obsession wurde: Hunt.

Versprechungen, die gesperrten Untersuchungsakten zum Kennedy-Attentat freizugeben, wurden noch immer nicht vollständig realisiert. Die deutschen Medien lassen das Thema vorzugsweise aus oder halten sich meistens an das CIA-Narrativ vom kommunistischen Einzeltäter, dem mit einem schlechten Gewehr ein unwahrscheinlicher Blattschuss gelungen sei, den nachzustellen bislang niemandem überzeugend gelungen ist (JFK - blown away).

In der deutschsprachigen Wikipedia wacht seit eineinhalb Jahrzehnten der inzwischen pensionierte Hamburger Lateinlehrer Dr. Philip Heyde darüber, dass Warren Report-Skeptiker als "randständig", "revisionistisch" und "Verschwörungstheoretiker" etikettiert werden.

In Oliver Stones Biopic "Nixon" verkörperte Ed Harris den Watergate-Einbrecher, der den Präsidenten erpresste. Hunts fiktiver Agent Peter Ward hingegen schaffte es nie auf die Leinwand. Konkurrent Maheu gilt als die Inspiration für die britische TV-Serie "Mission Impossible", in der freischaffende Geheimagenten Regierungen ihre notfalls abstreitbaren Dienste anbieten.

Als Tom Cruise die Serie für die Leinwand adaptierte und damit endlich dem US-Kino einen James Bond-ebenbürtigen "American Spy" lieferte, nannte man den patriotischen Geheimagenten Ethan Hunt – eine klare Referenz an den umtriebigen Spion.