Warum Russland kein Vasall von China wird

Annäherung Moskaus an Beijing seit Ukraine-Krieg offensichtlich. Doch der Trend treibt Russland nicht in die Abhängigkeit, wie oft dargestellt. Der wahre Hintergrund ist viel besorgniserregender für den Westen.

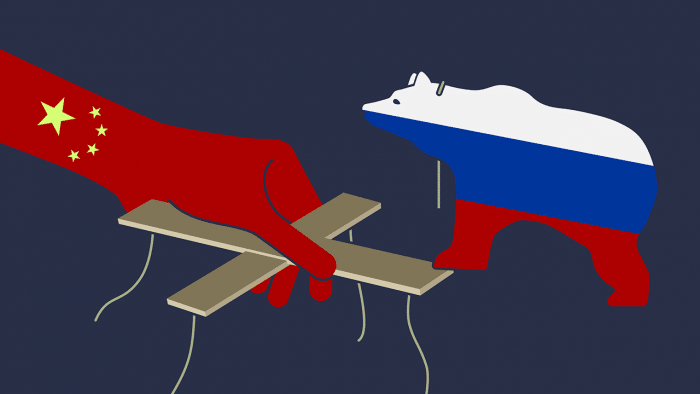

"China macht Russland zu seiner Rohstoffkolonie", titelt der Tagesspiegel. Das ist nur eine von vielen Schlagzeilen in deutschsprachigen Medien in denen Russland aufgrund der wachsenden wirtschaftlichen Abhängigkeit von China bald zu einem zukünftigen politischen "Vasallen", einer "Marionette" oder einem "Satelliten" des Reichs der Mitte degradiert wird.

Diese Darstellung gleicht erstaunlich der Propaganda russischer Staatsmedien, die aus der EU einen ebensolchen abhängigen "Diener" der USA machen, obwohl zwischen beiden vor allem wirtschaftlich oft unterschiedliche Interessen bestehen.

Russlands Wendung nach Osten

Ursache der Vasallenthese ist die Tatsache, dass tatsächlich Russlands Wirtschaft wegen des Ukrainekriegs gezwungen ist, sich ganz dem ostasiatischen Raum zuzuwenden, um ausbleibende westliche Kunden zu ersetzen.

Alleine im Jahr 2022 stieg der Anteil Chinas bei den russischen Auslandsexporten von 13,2 auf 19,3 Prozent, in diesem Jahr wird ein Anteil von 25 Prozent erwartet, was insgesamt nahezu eine Verdopplung bedeutet.

Der chinesische Yuan spielte bis zum Ukrainekrieg mit 0,5 Prozent Anteil an den russischen Exportzahlungen keine Rolle, nun werden laut dem russischen Medienportal RBK 16 Prozent der Zahlungen in der chinesischen Währung abgewickelt. Gleichzeitig übersteigt die Wirtschaftsmacht Chinas die von Russland um ein Vielfaches. Doch ist deswegen der Weg Russlands in ein politisches Unterordnungsverhältnis zu China vorgezeichnet?

Wirtschaftliche Abhängigkeiten haben selbst Rivalen und Gegner

Anders als unter deutschen Journalisten ist dieser angeblich vorbestimmte Weg unter Experten wesentlich umstrittener. Der regierungskritische russische Ökonom und Soziologe Wladislaw Inosemzew weist zum Thema in einer Analyse etwa darauf hin, dass Japan 88 Prozent seiner Finanzreserven in US-Staatsanleihen hält, 20 Prozent seines Außenhandelsumsatzes nur mit den USA entstehen.

Dennoch spricht hier kaum jemand von einer Abhängigkeit, Japan würde eher als wirtschaftlicher Rivale der USA gesehen.

Inosemzew zweifelt daran, dass die Abhängigkeit von Volkswirtschaften vom Außenhandel bestimmt werden. Er verweist hierzu etwa auf die irrige Annahme des Kremls vor dem Ukrainekrieg, dass Europa von den eigenen Energielieferungen abhängig sei und man deswegen hier die Daumenschrauben ansetzen könnte, um eigene außenpolitische Ziele mit der Brechstange durchzusetzen. Das sei gescheitert.

Weiterhin richte gerade Moskau selbst seine Politik nicht vor allem nach wirtschaftlichen Faktoren aus. Sonst wäre es zur Invasion der Ukraine überhaupt nicht erst gekommen.

Was schon auf wirtschaftlichem Gebiet gilt, gilt auf dem politischen noch mehr, wo die Zielvorstellungen zwischen Moskau und Peking weiter auseinandergehen. Der russische Außenpolitik-Experte Michail Korostikow von Carnegie Endowment verweist zum Thema, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit keinen Zwang zur politischen Angleichung bedeutet, auf das Beispiel Südkorea.

Dort sei der Anteil Chinas am Außenhandel des Landes mit 26 Prozent noch höher als jetzt der bei Russland. Dennoch sei Südkorea ein enger Verbündeter der USA und betreibe eine von Peking unabhängige Außenpolitik.

China ist laut Korostikow für weltweit 120 Staaten der größte Handelspartner und viele davon seien auf das Reich der Mitte wesentlich angewiesener als Russland. Dennoch hätten eine ganze Reihe von ihnen politische Konflikte mit Peking. Gleiches gelte für Russland.

Es nehme auch keine politischen Rücksichten auf Befindlichkeiten. Wirtschaftsspione für Peking in Russland würden ohne Rücksichtnahme auf Befindlichkeiten stets öffentlichkeitswirksam enttarnt.

China fährt ohne Unterwerfungsversuche besser

Korostikow sieht auch keine Motivation Pekings, Russland in eine komplette Unterordnung treiben zu wollen. Aktuell sei der russische Markt für chinesische Produkte völlig offen. Würde man versuchen, Russland durch Ausnutzung wirtschaftlicher Abhängigkeiten politisch zu unterwerfen, wäre aus dem Kreml mit Widerstand zu rechnen, der auch bereit sei, der eigenen Bevölkerung schwere Opfer abzuverlangen.

Von einem guten Verhältnis ohne Zwang profitiere dagegen China, das jetzt viel über den richtigen Umgang mit westlichen Wirtschaftssanktionen lerne, ohne selbst betroffen zu sein oder über den Kampf gegen westliche Militärtechnik.

So kann man davon ausgehen, dass zwar die recht guten Beziehungen zwischen Russland und China in den nächsten Jahren fortbestehen werden, da sie zum beiderseitigen Vorteil sind.

Aber weder wird sich China tiefer in den harten Konflikt Moskaus mit dem Westen hineinziehen lassen, noch Druck ausüben, den Kreml zu einer politischen Unterwerfung zu bewegen. Beides würde den eigenen, chinesischen Interessen widersprechen.

Dabei soll nicht ausgeblendet werden, dass China Russlands Schwäche zum Ausbau einer eigenen Dominanz im postsowjetischen Mittelasien nutzen wird. Aber auch diese Steigerung der eigenen Wirtschaftsmacht war schon lange vor dem Krieg im Gange, etwa über das chinesische neue Seidenstraßen-Projekt.

Weiterhin werden chinesische Einkäufer Abhängigkeiten der Russen im wirtschaftlichen Bereich natürlich zur Verbesserung des eigenen Geschäftsergebnisses auf russische Kosten nutzen. Etwa den Einkauf von Öl und Gas mit kräftigen Rabatten, da Moskau nun die westlichen Alternativkunden fehlen. Aber all das ist eher eine Folge des Kapitalismus und weniger ein Zeichen für ein russisches Vasallentum oder einen Marionettenstaat.