Wie ähnlich sind Tiere und Menschen?

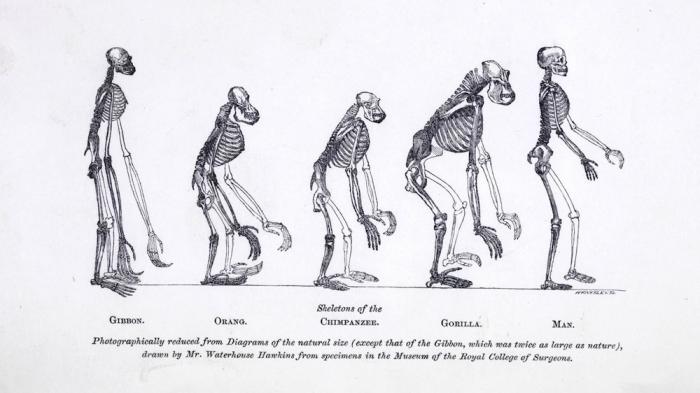

Die Frage, wie sehr sich Mensch und Tier ähneln, wurde schon im 19. Jahrhundert heiß diskutiert. Die Idee der gemeinsamen Abstammung, hier nahegelegt mit einer Abbildung aus Thomas H. Huxleys Essay "Evidence as to Man's Place in Nature" von 1863, stieß auf viel Gegenwehr. Da Huxley, anders als sein Zeitgenosse Charles Darwin, den öffentlichen Disput nicht scheute, bekam er später den Spitznamen "Darwins Bulldogge".

Warum "The Medium is the Message" auch für die Wissenschaft gilt

Wendungen wie "Menschen und andere Tiere" oder "menschliche und nichtmenschliche Primaten" bringen zum Ausdruck, dass die Trennlinie zwischen Mensch und Tier vielleicht gar nicht so deutlich ist, wie dies traditionell gedacht wurde. Als Vertreter dieser Tradition werden gerne René Descartes oder Immanuel Kant zitiert. Für Ersteren waren Tiere nur Automaten, für Letzteren moralisch nur insofern interessant, als Menschen durch das Quälen von Tieren verrohen und dann auch anderen Menschen Leid zufügen könnten.

Vom Mäuse- zum Menschengehirn

In der Biologie, Psychologie, Hirnforschung, Anthropologie und Philosophie haben sich in den vergangenen Jahrzehnten viele Forscherinnen und Forscher mit der Frage beschäftigt, wie ähnlich Tiere und Menschen sind. Ich erinnere mich an den Vortrag eines namhaften Hirnforschers, der meinte, vom Mäuse- zum Menschengehirn gebe es eher quantitative als qualitative Unterschiede: bloß mehr vom Gleichen.

Man kann sich jetzt vor Augen führen, dass ein Mäusegehirn mit ca. 0,4 Gramm Gewicht 71 Millionen Neuronen hat, das eines Meerschweinchens bei ca. 3,8 Gramm 240 Millionen und wir Menschen bei rund 1,5 Kilogramm 86 Milliarden. Die in der Forschung beliebten Makaken aus der Familie der Rhesusaffen kommen bei ca. 87 Gramm auf etwa mehr als 6 Milliarden Nervenzellen.

Quantität oder Qualität?

Wenn man so zählt, Gewicht und Nervenzellen, dann sieht man tatsächlich nur einen quantitativen, keinen qualitativen Unterschied. Das ist aber nicht überraschend, sondern schlicht in der Zählweise so angelegt. Vielleicht würde man gemäß dieser Logik wenigstens schlussfolgern dürfen, dass ein Spiegelei mit 60 Gramm Gewicht, jedoch keinen Nervenzellen, qualitativ anders ist als ein Menschengehirn. Oder handelt es sich bei null gegenüber 86 Milliarden doch wieder nur um einen quantitativen Unterschied? Und wie verhält sich das bei einer Kartoffel?

Wenn man anders schaut und etwa Gehirnstrukturen betrachtet, kommen andere Fragen auf: Denken wir an die F5 genannte Region im Gehirn der bereits erwähnten Makaken. Dort fanden vor einiger Zeit italienische Hirnforscher Nervenzellen, die später als "Spiegelneuronen" weltberühmt werden sollten. Menschen haben aber keine Region F5. Manche argumentieren, dass unser Broca-Areal, das für die Erzeugung von Sprache wichtig ist, der Region entspricht. Quantitativ oder qualitativ?

Makaken- und Menschengehirne sind anders

Systematischer haben Franz-Xaver Neuber und Kollegen von der Oxford University 2014 die Gehirne von Menschen und Makaken verglichen, jedenfalls einen Teil davon: den ventrolateralen präfrontalen Kortex (vlFC; zu deutsch: zum Bauch und an der Seite gelegener Teil der vordersten Großhirnrinde).

Die Untersuchung von jeweils 25 Menschen- und Affengehirnen ergab viele Gemeinsamkeiten - aber auch Unterschiede. Für den von den Forschern pragmatisch "lateral frontal pole" (FPl) getauften Bereich, also der allervorderste Teil der vordersten Großhirnrinde, doch dann bitte etwas zur Seite, gab es nämlich bei den Makaken keine Entsprechung. Wer sich das anschauen will, finde wegen Copyright-Beschränkungen den dunkelroten Farbklecks von Teil B dieser Abbildung.

Zudem gab es deutliche Unterschiede bei den funktionalen Verbindungen - salopp könnte man sagen: der Verdrahtung - von Regionen, die fürs Hören wichtig sind. Bei den Affen führten diese nur in den anterioren zingulären Kortex, bei den Menschen aber in alle anderen untersuchten Gebiete. Das passt dazu, dass wir über eine komplexe Sprache verfügen, die Affen aber nur mit Geräuschen auf bestimmte Situationen reagieren. In den Worten der Forscher:

We identified fundamental similarities but also striking differences between monkeys and humans in the way vlFC regions link with the rest of the brain.

Franz-Xaver Neuber and colleagues, Neuron 2014

Theoretisch-philosophisches Fundament

So oder so kommen wir wieder auf die Frage: Quantitativ oder qualitativ? Handelt es sich hierbei um graduelle oder prinzipielle Unterschiede? Das ist letztlich ein theoretisch-philosophisches Problem. Ohne dieses zu beantworten, ist aber die ganze Debatte darüber, wie ähnlich Tiere und Menschen sind, ziemlich sinnlos; sie hat dann schlicht kein solides Fundament.

Es grenzt an ein Kunststück, ganze Bücher zu diesem Thema zu schreiben, ohne diese philosophische Frage auch nur im Ansatz zu beantworten. Das schafft eigentlich nur jemand wie Gerhard Roth, laut dem berühmten Manifest von 2004 einer der führenden Hirnforscher Deutschlands, in seinem Werk "Wie einzigartig ist der Mensch?" Auch ohne theoretisches Fundament schlussfolgert er, der schon bei der Willensfreiheitsdiskussion gerne mal falsch zitierte, dass sich Mensch und Tier nur graduell voneinander unterscheiden.

Offene Diskussion

Bei einer Podiumsdiskussion seltener Offenheit, die vor kurzem im Psychologiemagazin Gehirn&Geist erschienen ist, sprachen die Primatologin Julia Fischer, der Philosoph Kurt Bayertz und die Entwicklungspsychologin Patricia Kanngießer über den Unterschied zwischen Mensch und Tier.

In den letzten Jahrzehnten haben wir Wissenschaftler verstärkt nach den Ähnlichkeiten gesucht. Und wenn wir dann etwas Passendes entdeckten, wurde das weiterverfolgt - gefundene Unterschiede jedoch nicht. Hier liegt ein generelles Problem in der Wissenschaft vor: Was passt, wird publiziert, der Rest kommt in die Schublade.

Julia Fischer

Dabei entsteht der Eindruck, dass die Diskussion, die mit Blick auf die Tierrechte viel Aufmerksamkeit erhielt und moralisch-rechtliche Konsequenzen nach sich zog, eher auf Eigenschaften des Wissenschaftsmarktes basiert als auf wissenschaftlichen Fakten: Alles muss neu sein, alles muss interessant klingen, kurzum: Die Botschaft muss sich gut verkaufen.

Wenn man über die Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier erst einmal genug herausgefunden hat, werden die Unterschiede wieder interessanter.

Kurt Bayertz

Spielregeln der Wissenschaftskommunikation

Das gilt aber nicht nur, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler populärwissenschaftliche Bücher schreiben oder öffentliche Vorträge halten. Es fängt nämlich schon bei den wissenschaftlichen Fachzeitschriften an: Auch dort wollen Menschen an den Schalthebeln vom Neuheitswert der Ergebnisse überzeugt werden und sind Verlage davon abhängig, dass ihre Publikationen genügend Aufmerksamkeit und vor allem Zitationen erhalten. Einmal mehr bewahrheitet sich damit das bekannte Zitat des Medientheoretikers Marshall McLuhan: "The Medium is the Message."

Als Wissenschaftsinteressierte und gerade auch als Bloggerinnen und Blogger liegt uns aber viel daran, dass Wissenschaft nicht nur irgendeine Meinung ist. Die Diskussion um den Status der Tiere zeigt aber sehr deutlich, dass sehr viel von der Meinung der Forschenden abhängt, die sich wiederum an den (vermeintlichen) Meinungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der breiten Öffentlichkeit orientiert. Immerhin wollen Karrieren gemacht, Daten publiziert und Fördermittel eingeworben werden.

Wissenschaftsfreiheit

Es geht hier nicht nur um den Ruf der Wissenschaft, sondern um ihre Freiheit schlechthin. Dass Daten nicht veröffentlicht werden können, weil sie nicht in die gängige Mode passen, ist nicht hinnehmbar - und an diesem Beispiel sehen wir, dass dies keinesfalls nur Psychologie und andere Sozialwissenschaften betrifft, sondern auch Biologie und Primatologie. Zumindest Teile der Naturwissenschaften sind also nicht so "hart", wie es landläufig heißt.

Hier laufen also begriffliche Debatten ab, bei denen man entweder die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten betont. Experimentelle Daten aus Verhaltensexperimenten müssen wir interpretieren - die eine Wahrheit gibt es nicht.

Julia Fischer

Auch Sie, liebe Leserinnen und Lesern, können einen Beitrag zur Wissenschaftsfreiheit leisten: Indem Sie sich nicht nur für witzige Wissenschaftsnews interessieren, indem Sie sich nicht nur unterhaltsame TED-Talks anschauen, sondern indem Sie sich auch auf die Suche nach den kritischen Denkerinnen und Denkern machen, die nicht nur eine knackige Story verkaufen wollen.

Eine unterhaltsame Kritik am gängigen Markt, die auch mit Hirnforschung zu tun hat, lieferte John Oliver von der "Last Week Tonight"-Show in seiner Sendung über Scientific Studies. Diese könnte man ganz analog auf das Thema "Spiegelneuronen" ummünzen.

Sie haben die Wahl

Die Schlussfolgerungen einer alternativen Wissenschaftskommunikation sind zwar weniger "sexy" aber umso realistischer. "Das hängt davon ab..." oder "teils, teils" wird man dann vielleicht häufiger lesen müssen - dafür wird man aber viel über den Stand der Forschung lernen und vor allem Schlussfolgerungen vermeiden, die vielleicht in wenigen Jahren, spätestens aber in ein paar Jahrzehnten schon wieder völlig überholt sind.

(Und, ja, dass Tiere keine Gegenstände sind und aufgrund ihrer Leidensfähigkeit moralischen Schutz verdienen, versteht sich von selbst. Unsere ethische Überzeugung sollte uns aber nicht dazu führen, wissenschaftliche Befunde anders zu interpretieren und darzustellen. Das schreibt jemand, der seit dem 16. Lebensjahr im wesentlichen Vegetarier ist.)

Hinweis: Dieser Artikel ist ebenfalls im Blog "Menschen-Bilder" des Autors erschienen.