Der letzte NSU-Untersuchungsausschuss

In Mecklenburg-Vorpommern existiert das bundesweit dreizehnte Parlamentsgremium, das die Mordserie politisch untersuchen soll

"In keinem Bundesland gibt es so viele unterschiedliche Verbindungen des NSU-Trios wie nach Mecklenburg-Vorpommern." Das sagte die Rechtsanwältin Antonia von der Behrens jetzt im Landtag in Schwerin vor den Mitgliedern des dortigen Untersuchungsausschusses. Es existiere eine "Fülle" von Informationen und Details. Kann sein, dass der Superlativ nicht ganz zutrifft, vielleicht wollte die politische Anwältin, die im Prozess in München eine Opferfamilie vertrat, die Abgeordneten vor allem motivieren, den ungeklärten Fragen auch in ihrem Bundesland nachzugehen.

Und wo Parlamente noch Fragen haben, können die Antworten von Sicherheitsorganen und Justiz nicht ausreichend sein.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde der fünfte Mord der Serie verübt. Zweieinhalb Jahre lang war das Töten ausgesetzt worden. 2001 wurden in Nürnberg, Hamburg und München gleich drei Migranten erschossen, zuletzt Ende August 2001. Warum die Pause, können die Ermittler nicht sagen.

Am 25. Februar 2004 wurde in Rostock-Toitenwinkel der 26jährige Türke Mehmet Turgut erschossen. Die Tat unterscheidet sich von den anderen in mehrfacher Weise. Es war der einzige Mord in Ostdeutschland. Das Opfer, das in einem Imbissstand arbeitete, musste sich auf den Boden legen und wurde dann mit Schüssen in Nacken und Kopf getötet, wie bei einer Hinrichtung. Ein Anwalt der Nebenklage will nicht ausschließen, dass Beate Zschäpe dabei war und möglicherweise sogar selber geschossen hat. Bundesanwaltschaft und Gericht dagegen verneinen kategorisch eine direkte Beteiligung Zschäpes bei allen Taten. Die Konstellation ist für die Aufrechterhaltung ihrer Dreier-Kleinstzellen-Theorie notwendig, weil sonst die Person fehlt, die den Rückzug absicherte.

Beim Mord in Rostock ist die Wahrscheinlichkeit besonders groß, dass das Trio bzw. die beiden Männer Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos tatsächlich die Täter waren. Nur wenige hundert Meter entfernt wohnte ein Bekannter, dessen Name auf der Adressliste von Mundlos steht, die im Januar 1998 in Zschäpes Garage in Jena gefunden wurde. Etwa einen Kilometer entfernt wohnte außerdem eine Cousine Böhnhardts, die er in der Vergangenheit auch besucht hatte. Das Trio kannte den Ort persönlich, im Gegensatz zu anderen Tatorten.

Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass in Rostock, Ortsteil Lichtenhagen, Anfang der 1990er Jahre mit die schlimmsten rassistischen und nationalistischen Pogrome stattfanden.

Zu den NSU-Taten im Norden gehören Überfälle auf zweimal dieselbe Sparkasse in Stralsund im November 2006 und Januar 2007, bei denen die Rekordsumme von etwa 250 000 Euro erbeutet wurde. Über viereinhalb Jahre lang wurden danach keine Raube mehr begangen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Stralsund im November 2011 nach dem Auffliegen des NSU, dem auch 15 Überfälle zugeschrieben werden, die originalen Ermittlungsakten zu den Stralsunder Überfällen an die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe übersandte, gingen die Dokumente, immerhin zehn Aktenordner, dort bei der zentralen Strafverfolgungsbehörde auf unerklärliche Weise verloren.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde außerdem das Neonazi-Magazin "Weißer Wolf" herausgegeben, in dem im Jahre 2002 eine Danksagung an den "NSU" für eine Spende zu lesen war. Es ist das erste indirekte schriftliche Zeugnis über die Gruppierung. Und schließlich spielte auch der Verfassungsschutz in dem Land eine Rolle. Welches Wissen genau er hatte, wurde bisher nicht untersucht.

Die Geschichte des Untersuchungsausschusses in Meck-Pomm selber ist noch jung, aber bereits von großer Langwierigkeit gekennzeichnet. Zunächst setzte der Landtag im März 2017 einen Sonderausschuss zum NSU ein, keinen Untersuchungsausschuss, sondern einen Unterausschuss des Innenausschusses. Doch der verfügte über kaum Kompetenzen, konnte keine Zeugen vorladen und keine Akten beiziehen. Im Mai 2018 wurde dieses schwache Gremium ersetzt durch einen ordentlichen Untersuchungsausschuss. Mehr als ein Jahr war ergebnislos verstrichen. Der Abgeordneter Peter Ritter (Linke) sagt heute schon, nach den nächsten Landtagswahlen müsse der Ausschuss fortgesetzt werden.

Richtig angefangen hat der Ausschuss in Schwerin nach einem weiteren verlorenen Jahr immer noch nicht. Die Sitzung jetzt im Juni 2019 war erst die zweite öffentliche Verhandlung. Eingeladen dazu war die Rechtsanwältin Antonia von der Behrens aus Berlin. Sie zollte den Abgeordneten "großen Respekt", dass sie sich heute noch der NSU-Aufklärung stellen, wichtig sei es. Die kundige Anwältin kennt aus fünf Jahren Prozessdauer in München die Akten in vielen Details.

Nach dem Abtauchen von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe im Januar 1998 will auch der Verfassungsschutz in Thüringen nach dem Trio aus Jena gesucht haben. Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes vermuteten es - richtigerweise - in Chemnitz. Der Verfassungsschutz aber wollte durch Quellen erfahren haben, dass sie sich "im nördlichen Bereich" der östlichen Bundesländer aufhalten sollten und will Partnerdienste dazu abgefragt haben.

"Es muss hier Wissen geben"

Die Fragen, die sich für die Anwältin Von der Behrens ergeben: Was liegt dazu in Mecklenburg-Vorpommern (M-V) vor? Welche Kommunikation bestand zwischen den Verfassungsschützern der beiden Länder? Warum hatte Thüringen die Vermutung, die drei seien im Norden?

Über einen rechten Szeneanwalt, der NPD-Landesvorsitzender in M-V war, sollten Rechtsfragen der drei Illegalen abgeklärt werden. Die beiden in München verurteilten Ralf Wohlleben und Carsten Schultze trafen ihn persönlich, möglicherweise Zschäpe auch. Ein führendes Mitglied des Thüringer Heimatschutzes absolvierte 1998 ein Praktikum bei dem Anwalt. Parallel führte der Thüringer Verfassungsschutz Observationen durch und schickte extra einen hauptamtlichen Beamten nach M-V. Was weiß das dortige Amt über die hohe "Kontakt- und Kommunikationsdichte" (von der Behrens) um den inzwischen verstorbenen Anwalt Hans Günter Eisenecker?

Die Spende des NSU an das Magazin "Weißer Wolf" betrug 2500 Euro, eine stolze Summe für die Szene. Der Verfassungsschutz in Schwerin erfuhr davon durch eine menschliche Quelle. Wie ist er damit umgegangen? Hat er die Information ans Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) weitergeleitet? Schließlich beauftragte das Kölner Amt damals einen der wichtigsten V-Männer in der Szene, Thomas Richter alias "Corelli", der 2014 unter zweifelhaften Umständen starb, das entsprechende Heft zu besorgen. Der Spitzel tat es. Das Heft, samt Auswertungsvermerken, soll beim BfV aber verloren gegangen sein.

Von der Behrens: Welche Folgemaßnahmen ergriff aber der Dienst in M-V, nachdem er die Information über die 2500 Euro-Gabe erhalten hatte? Was war der Grund für die Spende? Bekannt ist heute, dass jene, die sich damals "NSU" nannten, mindestens neun weitere Schreiben mit vermutlich neun weiteren Spenden verschickt hatten. Warum gab es nur die eine Quellen-Meldung dazu in Mecklenburg-Vorpommern in einer bundesweiten Szene, die durchsetzt war mit V-Leuten?

Aus verschiedenen Bundesländern ist bekannt, dass mehrere Neonazi-Gruppierungen vom Verfassungsschutz regelrecht aufgebaut, finanziert und von V-Leuten angeführt wurden. In Thüringen etwa der Thüringer Heimatschutz und das Netzwerk Blood and Honour, in Sachsen die Hammerskins, in Baden-Württemberg der Ku Klux Klan. Aber selbst an der Spitze der Deutschlanddivision von Blood and Honour stand ein Spitzel.

Wie war das in Mecklenburg-Vorpommern? Die Referentin kann die Frage für diese Region nicht beantworten. Eine Lücke sei das vor allem deshalb, weil es hier bisher noch keinen NSU-Untersuchungsausschuss gegeben hat.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der CD und der Aufschrift "NSU/NSDAP", die vor einigen Jahren an mehreren Orten sichergestellt wurde. Ein Exemplar befand sich im Besitz des BfV. Auch im mecklenburgischen Krakow am See wurde eine solche CD bei einer Hausdurchsuchung 2014 gefunden. Wo sind die Zusammenhänge?

"Es muss hier Wissen geben", so Antonia von der Behrens. Ohne das Netzwerk von Blood an Honour in Sachsen hätte das Trio nicht abgetaucht leben können. Gab es in M-V ähnliche Unterstützerstrukturen?

Die Anwältin ermunterte die Abgeordneten auch, sich von den Sicherheitsbehörden und Ministerien nicht alles gefallen zu lassen und auf die Vorlage weitgehend ungeschwärzter Akten zu drängen. Sonst sei die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses "nicht möglich". Im Prozess und in den anderen U-Ausschüssen habe man die Erfahrung gemacht, dass Geheimhaltungseinstufungen nicht immer berechtigt seien. Nach aufgekommener Kritik seien Herabstufungen vorgenommen worden. Ihr Eindruck sei, die Einstufungen seien oft "Willkür" der Behörden.

Weitere NSU-Ausschüsse wären nötig

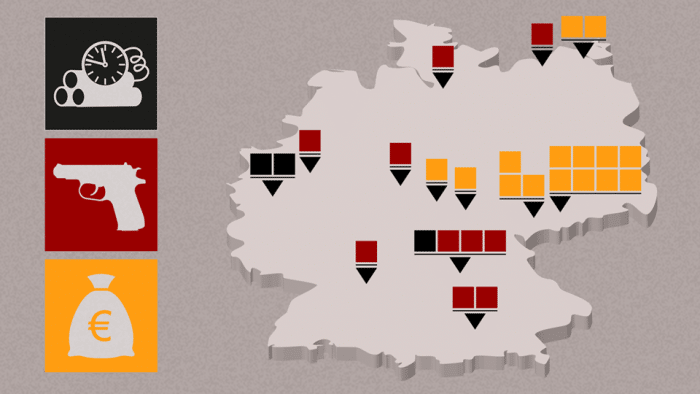

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss in Schwerin ist bundesweit der insgesamt dreizehnte zum NSU-Skandal. Der erste wurde im Januar 2012 im Bundestag eingerichtet. Im selben Jahr folgten die Ausschüsse in Thüringen, Sachsen und Bayern. Als im Mai 2013 der Strafprozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) in München begann, hieß es, das sei nun der Ort der Aufklärung. Das überlastete den Prozess. Zugleich wurden Fragen vor allem von Seiten der Nebenklage immer wieder mit der Begründung abgelehnt, es seien "Untersuchungsausschuss-Fragen", die in einem Prozess nichts zu suchen hätten. Der Druck, in den Parlamenten wieder politische Aufklärung zu betreiben, nahm zu.

2014 wurden Untersuchungsausschüsse in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg eingesetzt. 2015 richteten Thüringen, Sachsen sowie der Bundestag jeweils einen zweiten Nachfolgeausschuss ein, 2016 auch Baden-Württemberg. Im Juli 2016 hatte mit Brandenburg erstmals ein Bundesland ein solches Gremium, in dem kein Mord, kein Sprengstoffanschlag und kein Raubüberfall begangen wurde. Im März 2017 stellte sich dann der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern dem NSU-Problem.

Strenggenommen gab es bereits einen vierzehnten U-Ausschuss im Gesamtkomplex NSU: Von Juli 2014 bis November 2015 untersuchte im Bundestag ein PUA den Fall Sebastian Edathy, der den ersten NSU-Ausschuss im Bundestag geleitet hatte. Vordergründig ging es um den Vorwurf Kinderpornografie und die Frage des Verrates von Ermittlungen. Hintergründig schwang aber die Frage mit, ob es auch mit der Rolle des SPD-Abgeordneten im ersten NSU-Ausschuss zu tun hatte. Den hatte Edathy kompromisslos und ohne falsche Rücksichtnahme auf hohe Beamte von Sicherheitsbehörden und Ministerien geleitet und damit regelrechte Feindseligkeiten auf sich gezogen.

Weitere NSU-Ausschüsse wären nötig: In Hamburg, wo der dritte Mord verübt wurde; in Berlin, wo einflussreiche Szene-V-Männer geführt wurden und es zahlreiche behördliche Überschneidungen mit Brandenburg gab; in Sachsen-Anhalt, woher einer der wichtigsten V-Leute des NSU-Umfeldes ("Corelli") stammte; und in Bayern, wo fünf der zehn Morde verübt wurden, ebenfalls ein zweiter Folgeausschuss.

Vergangenheit trifft Gegenwart. In Mecklenburg-Vorpommern versucht sich ein Untersuchungsausschuss an der Aufarbeitung eines 15 Jahre alten politischen Mordes und den Hintergründen. Ein Abgeordneter, Julian Barlen von der SPD, erklärt, sie wollten Licht ins Dunkel bringen: "Was ist schief gelaufen?" Aber sie wollten auch dazu beitragen, was sich "systemisch in den Sicherheitsbehörden" verbessern müsse, damit so etwas nicht wieder geschehe.

Schattenstrukturen der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern?

Eine Frage von geradezu brennender Aktualität, denn die dortigen Sicherheitsbehörden sorgen derzeit für beunruhigende Schlagzeilen. In Schwerin wurden drei ehemalige Mitglieder und ein aktives Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei festgenommen, weil sie jahrelang, seit 2012, illegal Munition aus dem Landeskriminalamt (LKA) entnommen und der demokratiefeindlichen sogenannten "Prepper"-Szene ("Vorbereiter") übergeben haben sollen - eine fünfstellige Zahl von Geschossen.

"Prepper", unter denen sich Soldaten und Polizisten befinden, sammeln Waffen und Munition, um sich auf den Umsturz-Tag X in Deutschland vorzubereiten, an dem die Waffen zum Einsatz kommen sollen. Seit Jahren ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen mehrere "Prepper", die auch mit der konspirativen "Uniter"-Loge verbunden sind, in der sich ebenfalls Vertreter der Sicherheitskräfte, aber auch des bürgerlichen Establishments, zusammengeschlossen haben.

In Schwerin ist von "Schattenstrukturen der Polizei" die Rede. Abgeordnete fordern eine unabhängige Kommission (Untersuchungsausschuss?) zur Aufdeckung dieser "Netzwerke". Handelt es sich dabei vielleicht auch um eine Revitalisierung alter Strukturen? Als im NSU-Untersuchungsausschuss von Thüringen "Uniter" vor kurzem ebenfalls Thema war, weil ein ehemaliger Vorgesetzter der in Heilbronn ermordeten Polizistin Michèle Kiesewetter den Verein mit gegründet hatte, wurde auch die Frage aufgeworfen, ob diese Tat, der zehnte NSU-Mord, vielleicht etwas mit diesen dunklen, immer wieder tradierten Strukturen zu tun haben könnte.

In Mecklenburg-Vorpommern könnten sich solche oder ähnliche Fragen nach den jüngsten Ereignissen ebenfalls stellen - und die Probleme der Gegenwart könnten sich als Probleme der Vergangenheit erweisen.