Nach der Pandemie ist vor der Pandemie

Covid-19 als Lehrstück für die Gesundheitspolitik. Ein überarbeiteter Buchauszug

Eine "neue Normalität", die sich von der alten kaum unterscheidet, dürfte es nach der von Sars-CoV-2 ausgelösten Pandemie nicht geben. Vielmehr sollten Lehren aus diesem für Millionen Menschen traumatischen Erlebnis gezogen und gesellschaftliche Perspektiven entwickelt werden, die darüber hinausweisen. Selbst wenn die "Jahrhundertpandemie" vorbeisein sollte, kann ihr nämlich jederzeit eine weitere folgen.

Deshalb muss die Coronakrise als historisches Lehrstück verstanden werden, das Schwachstellen des bestehenden Sozial- und Gesundheitssystems offenbart hat. Zugangsbeschränkungen, Strukturdefizite und Leistungshemmnisse sind während der pandemischen Ausnahmesituation klarer denn je zutage getreten. Sie müssen umgehend beseitigt werden, damit sich dieser der nächsten Herausforderung besser gewachsen zeigen kann.

Das teilprivatisierte Gesundheitssystem in der Krise

Selten wurde die im Gefolge der neoliberalen Hegemonie, d.h. der öffentlichen Meinungsführerschaft des Marktradikalismus seit der Jahrtausendwende durch Begriffe wie "Eigenverantwortung", "Selbstvorsorge" und "Privatinitiative" abgelöste Solidarität ähnlich häufig beschworen wie in der pandemischen Ausnahmesituation. Man bezog sie allerdings nicht auf die Opfer kapitalistischer Ausbeutung, sondern auf die als "Helden des Alltags" gefeierten Angehörigen systemrelevanter Berufe.

Krankenschwestern, Altenpfleger und Pflegehilfskräfte erhielten Applaus von den Balkonen, ohne dass man untersucht hätte, warum ihr Gehalt, ihre Arbeitsbedingungen und ihr sozialer Status in den vergangenen Jahrzehnten stärker hinter der allgemeinen Entwicklung zurückgeblieben waren.

Sonst wären ökonomische Entwicklungsprozesse in den Blickpunkt geraten, die von der (Medien-)Öffentlichkeit bisher kaum hinsichtlich ihrer negativen Auswirkungen beachtet worden sind: Deutsche und ausländische Finanzinvestoren übernehmen immer mehr Krankenhäuser sowie Senioren- und Pflegeheime, weil diese aufgrund der kollektiven Alterung unserer Gesellschaft im demografischen Wandel hohe Renditen versprechen.

Da die Personalkosten im Gesundheitswesen ein größeres Gewicht als in anderen Branchen haben, versuchen die Betreiber solcher Einrichtungen, die Gehälter zu drücken und Personal einzusparen, was zu einer Arbeitsverdichtung und wachsender Unzufriedenheit der Beschäftigten führt.

Nach der Vereinigung am 3. Oktober 1990 hat ein Kliniksterben stattgefunden, das keineswegs bloß Krankenhäuser in den östlichen Bundesländern traf, sondern ihre gesamtdeutsche Anzahl von 2.411 (1991) auf 1.914 (2019) reduzierte. Selbst während der Covid-19-Pandemie, die auch das Gesundheitswesen der Bundesrepublik enorm belastete, wurden mehr als zwei Dutzend Krankenhäuser geschlossen.

Christoph Butterwegge

Die polarisierende Pandemie. Deutschland nach Corona

Beltz Juventa

ISBN: 978-3779967804

250 Seiten, 19,95 €

Außerdem blieben viele weniger rentable Stationen auf der Strecke, verringerte man aus Kostengründen das Pflegepersonal und zwang es zur Arbeitsverdichtung. Vornehmlich im technischen und im Servicebereich fand eine Ausgliederung in häufig Dumpinglöhne zahlende Tochterfirmen statt. Gerade in dünn besiedelten, ohnehin benachteiligten Regionen und auf dem Land hat die Versorgung dadurch gelitten, dass sowohl Patient(inn)en wie auch deren Besucher/innen eine weitere Anfahrt zur nächsten Klinik in Kauf nehmen müssen.

Als besonders fragwürdig haben sich im pandemischen Ausnahmezustand jene Gesundheitsreformen erwiesen, die kurz nach der Jahrtausendwende umgesetzt wurden. Problematisch war beispielsweise die Umstellung der Krankenhausfinanzierung vom Prinzip der Selbstkostendeckung auf die Abrechnung der Leistungen in Form der Fallpauschalen, wobei Diagnosebezogene Fallgruppen bzw. Diagnosis Related Groups (DRG) zugrunde gelegt werden.

Statt nach Liegetagen und Pflegesätzen wird seit 2003 pauschal nach einem Leistungskatalog vergütet, in dem bestimmte Operationen besonders gewinnträchtig sind. Privatkliniken spezialisieren und konzentrieren sich denn auch auf das Einsetzen künstlicher Kniegelenke, die Gefäßchirurgie und kardiologische Eingriffe, während Notaufnahmen und Geburten für sie wenig lukrativ sind. Eine gute, wohnortnahe Gesundheitsversorgung für alle Teile der Bevölkerung rückt damit in weite Ferne.

Für jeden Menschen erkennbar ist der Krankenhaussektor kein normaler Markt, auf dem sich die Preise nach Angebot und Nachfrage richten. Vielmehr handelt es sich um einen politischen Rahmen mit öffentlicher Bedarfsplanung und administrierten Preisen, in dem Kliniken ihre Dienstleistungen zu politisch regulierten Produktionspreisen anbieten, die sich aus ihren Kosten und einem Gewinnaufschlag zusammensetzen.

Konkurrenz herrscht nur im Hinblick auf eine möglichst rationelle Ablauf- und Arbeitsorganisation, woraus Wettbewerbsvorteile für kapitalistische Unternehmen resultierten, die als Kostentreiber fungierten, während die öffentlichen Kliniken folgten, um nicht geschlossen oder privatisiert zu werden.

Gewinn- oder Gemeinwohlorientierung des Gesundheitswesens?

Klinikkonzerne wie Helios, Sana und Asklepios sind private, teilweise börsennotierte Unternehmen, die sich vorrangig um eine optimale Verwertung des eingesetzten (Aktien-)Kapitals bemühen und maximale Renditen erwirtschaften müssen. Sie wandeln Krankenkassenbeiträge der gesetzlich Versicherten in Dividenden für Aktionäre um, richten ihr Hauptaugenmerk dabei allerdings weder auf das Wohl des medizinischen Personals und der Pflegekräfte noch auf das der von diesen behandelten und betreuten Patient(inn)en.

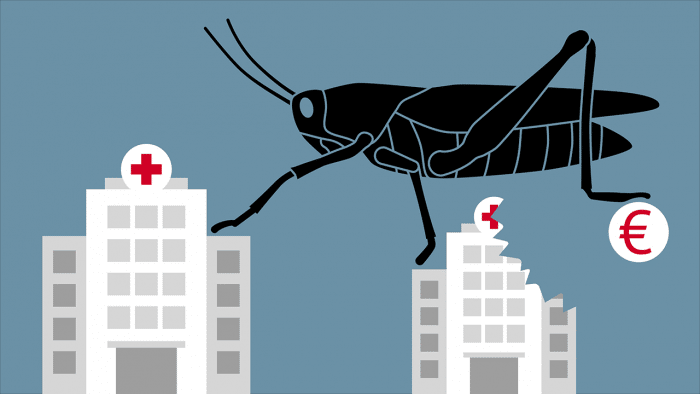

Häufig als "Heuschrecken" bezeichnete Private-Equity-Fondsgesellschaften wie Nordic Capital, Waterland, Chequers Capital, Oaktree oder die Caryle Group haben sich im Schatten der Coronakrise auf dem Pflegesektor breitgemacht.

Man kann von einer US-Amerikanisierung des Gesundheitswesens sprechen, weil die Bundesrepublik dem Kapital nach der weltweit größten Privatisierungswelle im Krankenhausbereich einen höheren Anteil dieser Institutionen der Daseinsvorsorge als die Vereinigten Staaten überlässt.

Ein teilprivatisiertes, gewinnorientiertes Gesundheitssystem garantiert keine optimale medizinische Behandlung der Kranken und in Krisensituationen wie einer Pandemie auch keine maximale Versorgungssicherheit für die gesamte Bevölkerung.

Selbst in den Krankenhäusern fehlten zu Beginn der Covid-19-Pandemie die nötigen Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken und Schutzkleidung. Daher ist eine der wichtigsten Lehren, die aus der Covid-19-Pandemie gezogen werden müssen, die Notwendigkeit eines leistungsfähigen, nicht durch Ökonomisierung, Privatisierung und Kommerzialisierung geschwächten Gesundheitssystems.

Pflegearbeit wurde in der Pandemie zwar ideell (durch ihre Anerkennung als "systemrelevant"), finanziell (durch Zahlung von Boni sowie Bindung der zur Versorgung zugelassenen Pflegeeinrichtungen an Tariflöhne für Pflege- und Betreuungskräfte ab 1. September 2022) und personell (Einführung eines bundeseinheitlichen Personalschlüssels ab 1. Juli 2023) aufgewertet, aber nicht substanziell gestärkt.

Möglicherweise nötigen dadurch künftig zwangsläufig steigende Personalkosten kleine oder mittelständische Pflegeheime aufgrund ihrer Konkurrenzsituation sogar, sich für kapitalstarke Investoren zu öffnen. Jedenfalls wittern diese und große Pflegeheimketten wegen der Reform bessere Chancen, nach dem Krankenhaussektor auch diesen Bereich noch stärker in einen durch Konzernstrukturen geprägten Markt zu verwandeln.

Eine neoliberale Sozial- und Gesundheitspolitik zerstört unser Gemeinwesen und Solidarität nützt der Bevölkerungsmehrheit eher als Wettbewerbswahn und Ellenbogenmentalität. Als wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge gehört die Gesundheit der Bevölkerung zurück in die öffentliche Hand. Nötig wären deshalb eine gesundheitspolitische Kehrtwende von der Gewinn- zur Gemeinwohlorientierung und ein Systemwechsel in der Krankenhausfinanzierung.

Man darf das Feld der Gesundheitsversorgung aller Bürger/innen nicht Private-Equity-Fonds, Finanzinvestoren und Kapitalanlegern überlassen. Budgets sowie das von der CDU/CSU/FDP-Koalition unter Helmut Kohl eingeführte und von der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder allgemein verbindlich gemachte Fallpauschalensystem für die Krankenhäuser sind kontraproduktiv im Hinblick auf die Extrembelastung durch eine neuerliche Pandemie.

Außerdem müssen dem Öffentlichen Gesundheitsdienst wieder mehr personelle und materielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, soll er in der Lage sein, die Herausforderungen einer auch künftig jederzeit möglichen Katastrophe zu meistern.

Prof. Dr. Christoph Butterwegge hat von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft an der Universität zu Köln gelehrt. Heute erscheint sein Buch "Die polarisierende Pandemie. Deutschland nach Corona" bei Beltz Juventa.