Was Corona-Kritikern einleuchtet

Viele Gegner der Pandemie-Maßnahmen wollen nicht glauben, dass sich der Staat um die Volksgesundheit sorgt. Was leuchtet ihnen aber dann ein? (Teil 1)

Dass ein Virus die Systemfrage stelle, war am Anfang der Pandemie vor einem Jahr oft zu hören. Linke Hoffnungen diesbezüglich haben sich inzwischen weitgehend in die allgemeine Sehnsucht nach einer Rückkehr zur Normalität eingereiht. Und das, obwohl diese Normalität die ganze Grundlage dafür abgibt, dass aus einer Infektionskrankheit eine Jahrhundertkrise hervorgehen konnte.

Die staatlichen Pandemiemaßnahmen unterbrechen eben nicht nur zwischenmenschliche Kontakte, sondern auch etliche Wertschöpfungsketten, auf denen die Reproduktion einer kapitalistischen Gesellschaft wesentlich beruht.

Wo nur produziert und gearbeitet wird, weil daran zu verdienen ist, kommt bei Wegfall oder Einschränkung dieser Bedingung vieles ins Stocken – und wird bei der Bevölkerungshälfte prekär, deren Einkommen im Normalfall bis zum Monatsende reicht.

Sie soll sich dann noch glücklich schätzen, dass sie mit ihrer geschäftsdienlichen Benutzung zur finanziellen Macht ihres Staates beigetragen hat, der damit kompensatorisch in die Krise eingreifen kann. Solche Systemfragen gehen ein Virus nichts an.

Im Pandemieverlauf hat sich eine weitere ökonomische Sicht der Dinge eingestellt, die auf ihre Weise einen Krankheitserreger als ursächlich für die gesellschaftliche Misere ausschließen will - indem sie ihm den Status eines Anlasses oder Vorwands zuweist. Wie das geht, soll an ein paar Fallbeispielen aufgezeigt werden.

Mittelstand

Der "Publizist und interventionistische Philosoph", Werner Rügemer, auch im Beirat von Attac, kam neulich auf der Suche nach den "Profiteuren der Corona-Krise" zu einem Ergebnis: "Die Gesundheits- und Solidaritätsprediger des Corona-Managements waren noch nie Vertreter der öffentlichen Gesundheit", müssen also die Anwälte einer anderen Sache sein: "Die Unternehmer-Lobby und ihr parlamentarischer Arm (…) basteln immer unverschämter an einem autoritären Unternehmer-Staat, zulasten der abhängig Beschäftigten, der Selbstständigen und des kleinen Mittelstands."

Der fragliche Artikel hierzu will sich "auf die Lage der Beschäftigten" konzentrieren. Zur Sprache kommen dabei, und das zu Recht, die vom Infektionsschutz-Gesetz ausgenommenen Unternehmen, die Fleischindustrie, ein Lockdown, der drei Viertel der Beschäftigten weiter im Betrieb lässt, der Arbeitskräfte-Nachschub aus den verarmten EU-Staaten, die abgelehnte Erhöhung des Mindestlohns und die halbe Million Altenpflegerinnen, die ungesichert schwarzarbeiten.

Aber schon hier stellt sich die Frage, ob von solchen Zuständen nicht auch "Selbstständige und der kleine Mittelstand" geschäftlich profitieren. Und es geht weiter: "Das Betriebsräte-Stärkungsgesetz wurde auf Druck der CDU/CSU verschoben." Dieses Regelwerk heißt inzwischen "Betriebsräte-Modernisierungsgesetz" und wurde Anfang April auf den Weg gebracht.

Dabei teilt Rügemer mit, dass von "insgesamt 7,8 Millionen Betrieben" "5,6 Millionen Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten" gemäß Betriebsverfassungsgesetz für einen Betriebsrat gar nicht infrage kommen. "Nach Angaben des DGB wurde bei der Betriebsrats-Wahl 2018 (…) in 26.000 Betrieben" gewählt.

Den Zahlen ist also klar zu entnehmen, dass der bürgerliche Staat seinen kleineren Mittelstand und dessen Geschäftserfolg von der Umständlichkeit einer betrieblichen Mitsprache freigehalten und dieses Instrument der sozialen Befriedung in größeren Unternehmen vorbehalten hat. Dann folgt das "Lieferkettengesetz", das die Mitverantwortung von Betrieben für ihre Zulieferer aus Billiglohn-Ländern zum Thema hat, dessen Entwurf jedoch "bis zur Wirkungslosigkeit verstümmelt" worden sei.

"Danach wären zunächst nur Unternehmen ab 3.000 Beschäftigten betroffen – insgesamt nur 600 in ganz Deutschland, und das auch erst ab 2023. Ab 2024 sollen auch Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten einbezogen werden - das wären dann immerhin 2.700." Die weitgehende Rücksichtslosigkeit gegenüber den "abhängig Beschäftigten" in der Dritten Welt ist evident, die Rücksicht auf die versammelten deutschen Klein- und Mittelbetriebe aber auch.

Und so verfehlen die von Rügemer angeführten Fälle des Lieferketten- und Betriebsräte-Gesetzes eine seiner Beweisabsichten: die vom Unternehmerstaat, der den Mittelstand ruiniert.

Draghis Leitfaden

Ein Wirtschaftsjournalist u.a. beim Handelsblatt, Norbert Häring, titelt auf seinem Blog: "Italien aufgepasst! Ministerpräsident Draghi hat einen Leitfaden verfasst, wie man eine Wirtschaft ausplündert". Der Autor behauptet: "Draghis Leitfaden zur 'Wiederbelebung und Restrukturierung des Unternehmenssektors' (…) läuft darauf hinaus, die Kleinen untergehen zu lassen, Heuschrecken die Mittelständler ausschlachten und die Konzerne den Rest übernehmen zu lassen."

Häring will dies dem (von ihm übersetzten) "Wunschzettel des Finanzsektors" entnommen haben: "Die Regierungen (sollten) nicht versuchen, den Status quo vor der Pandemie zu erhalten, sondern die Umverteilung von Ressourcen zu ermöglichen, die notwendig ist, damit die Volkswirtschaften fitter und stärker aus der Pandemie hervorgehen. Darüber hinaus sollten sie sich auf die Fähigkeiten des privaten Sektors verlassen, um die Unterstützung zu priorisieren und zu verwalten.

Staatliche Eingriffe konzentrieren sich am besten auf die Behebung von Marktversagen und auf die Steuerung des Tempos der notwendigen kreativen Zerstörung. Wo sie handeln, sollten die politischen Entscheidungsträger bereit sein, bei den von ihnen eingesetzten Instrumenten kreativ zu sein." Das inkriminierte Papier wurde im Dezember 2020 von der "Group of Thirty" herausgegeben, einem privaten, internationalen Gremium von Personen aus dem Finanzwesen und der zugehörigen Wissenschaft, dem Draghi co-vorsitzt.

Ihre ehrenamtliche Mitsorge gilt dem monetären Überbau der Staatenwelt, den sie durch die notwendigen und teuren Pandemie-Maßnahmen belastet und tendenziell gefährdet sehen. Ihre Ratschläge, die sie als Think-Tank erarbeiten, fassen sich dahingehend zusammen, dass das geldpolitisch Richtige zu tun und das Falsche zu lassen sei.

Das geht natürlich ins Detail, fußt aber in der Überzeugung, dass die Vermeidung einer coronabedingten Finanzkrise eine Frage der fachlichen bzw. staatsmännischen Expertise sei - gerade so, als ließe sich die Anarchie der Geldvermehrung und die globale Konkurrenz um Reichtum vorausschauend und für alle gedeihlich regeln.

Selbstredend sind in einem solchen finanzpolitischen Idealismus nicht nur Großkonzerne, institutionellen Anleger oder Hedgefonds berücksichtigt, sondern auch die Klein- und Mittelbetriebe, denen "Draghis Leitfaden" einen eigenen Abschnitt widmet (Übersetzung G.S.): "Finanzpolitische Interventionen müssen deutlich differenzieren zwischen den großen und den kleinen und mittleren Unternehmen, die einen wesentlichen Beschäftigungs-Anteil stellen und deren Misserfolg signifikante ökonomische und soziale Kosten haben kann."

"Firmen, die anderweitig Erfolg haben, sollen keine ungerechtfertigten Geldgeschenke erhalten." Dann werden weitere Gründe genannt, warum die Politik die Mittelständler stützen sollte: Sie hätten weniger Finanzierungsoptionen als die Großen, ganze Communitys hingen von ihren Beschäftigungs-Angeboten ab, ihr Marktanteil nutze den Wettbewerb, sie bewahrten wichtiges immaterielles Kapital usw.

Kreative Zerstörung

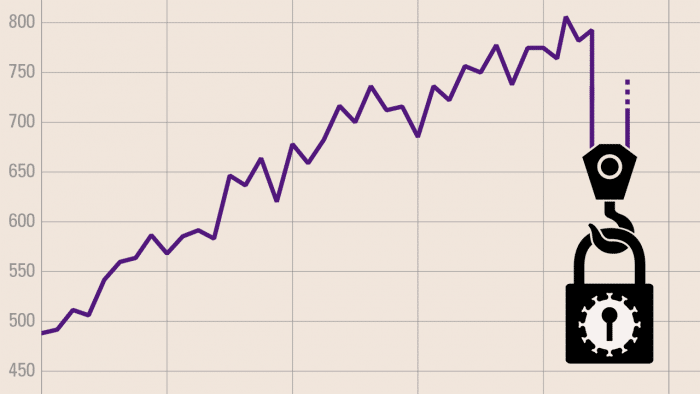

Mit dem Hinweis, dort, wo soziale Netze und die staatliche Unterstützung für Neuanfänge vorhanden seien, könnten Insolvenzen ökonomisch Sinn ergeben, geht das Papier auf das Problem der sogenannten Zombie-Unternehmen ein. Ihre Anzahl wachse besonders im mittelständischen Bereich. Firmen, die nicht auch durch Solvenz aus eigenem Geschäftserfolg, sondern, dank Niedrigzinsen, letztlich durch fremdgestiftete Liquidität am Leben blieben, stellten eine Gefährdung des Finanzwesens dar - trotzdem auch ihr Markt-Ausscheiden monetär zweischneidig sei.

In dieser Hinsicht zitiert die "Group of Thirty" den Chef der größten Singapurer Bank: "Zombiefirmen bei den Klein- und Mittelbetrieben seien eine ernsthafte Herausforderung und eine Pleitewelle sei absehbar, die den Druck auf den Finanzsektor erhöht und die Politik mit der Frage konfrontiert: "Soll man weiterhin öffentliche Mittel zur Unterstützung aufwenden oder eine schöpferische Zerstörung à la Schumpeter geschehen lassen?‘"

Es ist eben die Frage, welches Maß an Entwertung im Finanzüberbau und seiner ökonomischen Basis aufbauende oder destruktive Wirkung entfaltet. Um die Werthaltigkeit der diversen Kreditblasen zu bewahrheiten, braucht es nämlich auch mittelständische Geschäftserfolge.

So wie grundsätzlich alle Momente der kapitalistischen Wertschöpfung "systemrelevant" sind: vom Zusammenspiel der Notenbanken und Geldinstitute zur Schaffung von Liquidität, über die Konkurrenz der Unternehmen mit Kredit und um ihn, auch über alle Arten von produktiver und konsumtiver Nachfrage – bis hin zu den abhängig Beschäftigten, deren Einkünfte zwar nur von der Hand in den Mund reichen, gerade so aber das Fundament des erwünschten und erforderlichen Wirtschaftswachstums abgeben.

Damit ist die Hierarchie schon vorherbestimmt, die sich auch im Fall der pandemiespezifischen Krisenabwicklung ganz systemgemäß und in staatlicher Betreuung einstellt. Arbeitsentgelte, die sich nicht lohnen, entfallen oder werden abgesenkt. Gewerbe, die den verschärften Konkurrenzbedingungen nicht standhalten, reduzieren ihr Geschäft, schließen oder wechseln in die Verfügung von Krisengewinnern. Kredite werden gestundet oder fallieren usw.

Der Staat ist in den Großteil der Vorgänge eingemischt und weiß dabei zu unterscheiden, welches Unternehmen zu groß oder zu wichtig ist, um zu scheitern, welche sozialen Kosten nötig oder zu erübrigen sind und wo sich an der Schraube der Steuern und Abgaben drehen lässt, ohne den Wiederaufschwung zu belasten.

Von einer solchen politökonomischen Skizze ist Härings "Leitfaden für Heuschrecken" analytisch weit entfernt. Zu den Zombiefirmen meint er: "Moment mal! Sie sind Zombies, weil sie ihre Schulden nicht bedienen können? Sie können ihre Löhne und ihre Lieferanten bezahlen. Wenn ihre Schulden gestrichen würden (…), wären sie lebensfähig. (…) Lasst uns stattdessen kreative Zerstörung betreiben, sagt Draghi."

Wäre Häring über die Aussagen zum Mittelstand nicht wortlos hinweggegangen, hätte er bemerken müssen, dass Draghi & Co. das gerade nicht sagen. Sie suchen vielmehr den Königsweg zwischen Streichungen, Prolongierungen und Umverteilungen im Kreditwesen, die idealiter den Finanzüberbau haltbar machen und zu neuer marktwirtschaftlicher Stärke führen sollen.

Für den Wirtschaftsjournalisten kürzt sich dies offenbar so zusammen: "Gebt die Milliarden den steuerflüchtigen Konzernen und all jenen, die ihr Kapital durch die Ausschüttung hoher Dividenden oder durch Aktienrückkäufe dezimiert haben. Das sollte keine Rolle spielen. Niemand soll gezwungen werden, diese Gelder aus der Karibik nach Hause zu holen und sich zu verpflichten, in Zukunft Steuern zu zahlen."

Das publiziert er ungefähr zeitgleich zu den G-20-Initiativen des US-amerikanischen oder des deutschen Finanzministeriums für eine weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen, die von der lizensierten Freizügigkeit des Kapitals betriebswirtschaftlichen Gebrauch gemacht haben und jetzt, so SPD und Scholz, "zum Gemeinwohl beitragen sollen wie der Bäcker um die Ecke".

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.