Kohleausstieg bis 2030

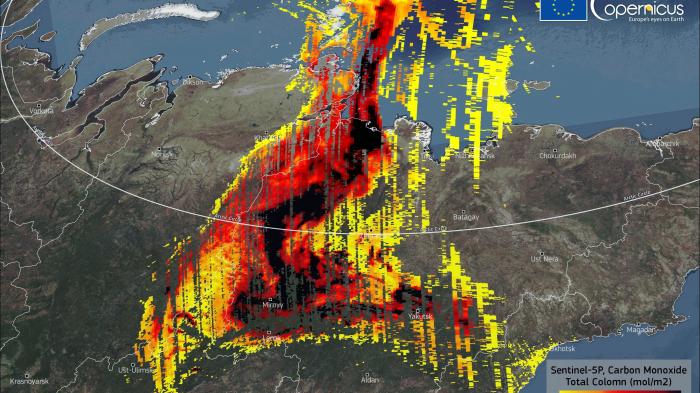

Die gewaltige Kohlemonoxid-Fahne der Brände in Sibirien zeigt, wie weitreichend das Feuer die Luft in angrenzenden Regionen beeinträchtigt. Credit: European Union, Copernicus Sentinel-5 imagery

Die Energie- und Klimawochenschau: Die Zeit für Ausreden ist vorbei

UN-Generalsekretär António Guterres fand am Montag anlässlich der Vorstellung des neuen Berichts des Weltklimarats IPCC klare Worte für die sich entfaltende Klimakrise:

Die Alarmglocken sind ohrenbetäubend und die Beweise sind unwiderlegbar: Die Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger und der Entwaldung ersticken unseren Planeten und bringen Milliarden Menschen in unmittelbare Gefahr. Die globale Erhitzung beeinflusst inzwischen alle Regionen der Erde, wobei viele Veränderungen irreversibel sind.

António Guterres, UN-Generalsekretär

Guterres verweist darauf, dass sich der ganz überwiegende Teil der Staaten mit der Pariser Klimaübereinkunft auf ein Erwärmungslimit von 1,5 Grad geeinigt hat und dass dieses bereits gefährlich nah ist.

Tatsächlich zeigen alle für den IPCC von über 30 Wissenschaftlergruppen durchgerechneten Szenarien, dass die globale Mitteltemperatur schon im nächsten Jahrzehnt die 1,5-Grad-Schwelle erreichen wird. Nur in den beiden ehrgeizigsten Versionen mit rascher und drastischer Reduktion der Treibhausgase kann die weitere Erwärmung danach abgebremst werden.

Und nur, wenn bis 2050 die globalen Emissionen auf netto Null runtergefahren sind, und danach sehr viel CO2 der Atmosphäre mit bisher nicht vorhandener Technik entzogen wird, kann die globale Erwärmung mit einiger Wahrscheinlichkeit auf 1,5 Grad Celsius gegenüber der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begrenzt werden.

Der einzige Weg, diesen Schwellenwert nicht zu überschreiten, so drängt entsprechend der UN-Generalsekretär, sei es, dem ehrgeizigsten vom IPCC skizzierten Pfad zu folgen. Alle Nationen, insbesondere die G-20-Staaten (Deutschland, Saudi-Arabien, China, die USA, Russland, Frankreich, Italien, Argentinien und weitere) müssten vor der im Herbst im britischen Glasgow stattfindenden diesjährigen UN-Klimakonferenz ihre Selbstverpflichtungen verstärken.

Nach 2021 dürften keine Kohlekraftwerke mehr gebaut werden, die OECD-Länder - also vor allem Deutschland und die anderen westlichen Industrieländer - müssten bis 2030 aus der Kohle aussteigen und die anderen bis 2040. Auch sollten alle Subventionen für fossile Brennstoffe - jährlich immer noch 4,44 Billionen Euro oder 6,5 Prozent des globalen Sozialprodukts im Jahr 2017 laut Internationalem Währungsfonds - in die erneuerbaren Energieträger umgelenkt und die Investitionen in Solar- und Windenergie bis 2030 vervierfacht werden.

Wenn die Weltgemeinschaft an einem Strang ziehe, könne die Klimakatastrophe noch abgewendet werden. Der Bericht habe aber gezeigt, dass keine Zeit bleibe und kein Raum für Ausreden. Guterres zähle darauf, dass die Regierungen sich anstrengen, die Glasgower Klimakonferenz zum Erfolg zu machen.

Australien will nicht

Ob das was wird? Canberra hat schon mal laut "No" gerufen. Australiens konservativer Premierminister Scott Morrisson will sich nicht darauf einlassen, die Treibhausgasemissionen einzustellen. Seine Ausrede: Es gäbe keinen Plan dafür. Letzteres verwundert nicht weiter, denn Australiens Wirtschaft hängt zu einem nicht unwesentlichen Teil vom Rohstoffexport ab und darunter ist auch Kohle, die in großen Tagebaugruben gewonnen wird.

Entsprechend gehört das Land seit Jahrzehnten zu den engagiertesten Bremsern im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen und war meist weit davon entfernt, ernsthafte Klimaschutzpläne zu erstellen. Allerdings ist diese Position in Australien selbst umstritten.

Unter anderem ist die Fridays-For-Future-Bewegung auch down under sehr stark. Zum anderen vertritt die Opposition aus sozialdemokratischer Labour Party und grüner Partei eine wesentlich klimafreundlichere Position und hat gute Chancen, in den spätestens 2021 anstehenden Wahlen die konservativ-liberale Koalition abzulösen.

Außerdem ist Australien mit seiner Klimapolitik unter seinen Nachbarn ziemlich isoliert. Insbesondere die Inselstaaten im Pazifik drängen bereits seit Anfang der 1990er auf wesentlich ehrgeizigeren Klimaschutz. Schließlich hat Australien auch selbst bereits mit Hitzewellen und dramatischen Wald- und Buschbränden unter der Klimakrise zu leiden und wird mit dem schon jetzt geschädigten Great Barrier Reef das größte Korallenriff der Welt verlieren, wenn die globale Temperatur über 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau steigt.

Klimaneutral bis 2040

Hierzulande haben sich derweil viele vom IPCC-Bericht bestätigt gefühlt. Bei den Umweltverbänden kommt das natürlich nicht gerade unerwartet. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND sieht eine besondere Dringlichkeit und fordert bis 2040 "das gesamte Wirtschaften"zu 100 Prozent auf Erneuerbare Energien umzustellen.

Die Deutsche Umwelthilfe sieht die Uhr nicht auf fünf vor, sondern auf fünf nach zwölf stehen und hat ein Acht-Punkte-Programm aufgestellt, dass nach ihrer Vorstellung kurzfristig umgesetzt werden müsste.

Darin enthalten sind die Forderung nach einem Ende der Subventionen für Diesel-Dienstwagen, einem Tempolimit von 120 auf den Autobahnen, einem Schluss der LKW-Kaufprämien, einem Stopp des Baus von Flüssiggasterminals an den Küsten, einem Ende der Neuzulassung von Pkw mit Verbrennern ab 2025 und nach einem Ausstieg aus der Kohle schon 2030.

Mehr Tempo

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) - bis vor einigen Jahren noch eher das Sprachrohr der großen, eher an der Kohlenutzung interessierten Energiekonzerne - sieht eine dramatische Entwicklung vom IPCC bestätigt und fordert "dringend mehr Tempo"in der Klimapolitik. "Allem voran müssen wir jetzt die Fesseln beim Ausbau der Erneuerbaren Energien lösen", meint BDEW-Chefin Kerstin Andreae und weiter: "Ohne grüne Energie gibt es keine Klimaneutralität."

Außerdem brauche es auch bessere Anpassung:

Extremwetterereignisse wie die Hochwasserkatastrophe in Deutschland werden in den kommenden Jahren zunehmen. Um die Folgen solcher Ereignisse künftig abzumildern, brauchen wir beispielsweise eine kluge Hochwasser- und Gewässerschutzpolitik. Im Vordergrund steht dabei, den Wasserrückhalt in der Fläche zu verbessern, die Flächenversiegelung zu stoppen und den Flüssen wieder mehr Raum zu geben.

Kerstin Andreae, BDEW

Der BDEW hat gemeinsam mit dem Deutschen Naturschutzring ein Thesenpapier zum Thema Hochwasserschutz erstellt. Neben den oben von Andrae angesprochenen Punkten wird darin die Transparenz von Hochwasserrisiken durch entsprechende Kartierung gefordert, die den Anwohnern der Ahr vermutlich hätte helfen können.

Insbesondere dann, wenn sie sich nicht nur der Gefahren bewusster gewesen wären, sondern wenn auch der zuständige Katstrophenstab sie verinnerlicht und in regelmäßigen Übungen und Planspielen vergegenwärtigt hätte.

In dem Thesenpapier wird unter anderem auch ein beschleunigter Austausch von Ölheizungen in den durch Hochwasser gefährdeten Gebieten gefordert. Dadurch wäre nicht nur dem Klima geholfen. Dieser Schritt würde auch die Umweltschäden im Nachhinein etwas abmildern.

Ausgespülte Öltanks sorgen mit Kläranlagen und diversen anderen Schadstoffquellen in den Katastrophengebieten dafür, dass sich ein gefährlicher Chemiecocktail über Trümmer und Felder verbreitet und zur Hypothek für die Zukunft wird.

Aus einer anderen Welt

Aber Vorsorge ist nicht jedermanns Sache. Nur wenige Stunden nach den Veröffentlichungen des neuen Klimaberichts mit seinen dramatischen Botschaften und nach dem Appell des Generalsekretärs der Vereinten Nationen der Erde haben auf einem anderen Planeten, in einem seit Jahren von Dürren heimgesuchten Land namens Sachsen-Anhalt CDU, SPD und FDP ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen.

Dabei kam unter anderem heraus, dass die Autobahnen A14 und A143 weitergebaut werden sollen.

Außerdem ist vom Mitteldeutschen Rundfunk zu erfahren, dass sich die Koalitionäre zum Flughafen Leipzig/Halle "bekennen". Früher hat man sich ja eher zu Christus oder Buddha bekannt. Aber nun gut: andere Planeten, andere Sitten.

Der genannte Airport soll ausgebaut werden und dient vor allem der Luftfracht, die für Anwohner wie auch für das Klima die schädlichste und belastendste Form des Transports ist. Aus diesem Grund wurde der Flughafen Mitte Juli, wie berichtet, zum Ziel von Protesten junger Klimaschützer, die von der Deutschen Post DHL im Anschluss mit Strafanzeigen überzogen und in deren Auftrag reichlich von der Polizei malträtiert wurden.

Schließlich war den Parteien auch noch wichtig festzustellen, dass am Kohleausstiegsdatum 2038 nicht gerüttelt werde. Vermutlich hatte man vom IPCC oder diesem Generalsekretär da noch nicht einmal gehört. Einige Journalisten nennen das neue Parteienbündnis nun Deutschland-Koalition. Vielleicht um deutlich zu machen, dass dieses Land wie in Sachen Seenotrettung auch beim Klimaschutz nicht gedenkt, sich an internationale Verträge zu halten?

Katastrophen ohne Ende

Lichtjahre von Sachsen-Anhalt entfernt waren derweil in der vergangenen Woche und am Wochenende, wie bereits auf Telepolis kurz erwähnt, in diversen Orten der britischen Inseln wie London, Belfast und verschiedenen Orten Schottlands die Straßen und mehr überflutet.

Wesentlich härter dürfte es aber Nordkorea getroffen haben, wo es auch zu Ernteausfällen aufgrund von Überschwemmungen kommt.

Nicht nur die diversen Hochwasser, auch die Waldbrände gehen weiter, wie zum Beispiel in Griechenland oder in Russland.

Die Sibirian Times berichtet von 300 Bränden allein in Jakutien im fernen Osten Sibiriens, das als kälteste Region Russlands zählt. Nur ein Teil der Brände werde bekämpft, sofern er Menschen bedrohe. Das Feuer habe bereits 12.140 Quadratkilometer zerstört.

Kein früher Kohleausstieg

Und dann war da noch die Meldung, dass die tschechische EPH, die verzweigte Holding hinter den ebenso verzweigten Leag GmbHs, bis 2030 aus der Kohle aussteigen will. Der Konzern hat in Tschechien, der Slowakei, Deutschland, Italien, Großbritannien, Irland, Ungarn, Frankreich, Polen und der Schweiz alte, oft schon abgeschriebene Kohlekraftwerke aufgekauft. Man könnte sagen, dass er eine Art Restverwerter einer absterbenden Industrie ist.

Das Geschäft scheint wegen der CO2-Zertifikate nicht mehr so recht zu laufen. In Deutschland winken jedoch, im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Ländern, Prämien für das Abschalten alter Anlagen. Daher gilt der Beschluss nicht für die Tagebaue und Braunkohlekraftwerke in der Lausitz sowie in den anderen ostdeutschen Braunkohlerevieren, in denen weiter Dörfer verwüstet werden.

Die ostdeutschen Kraftwerke und Kohlegruben will man länger, eventuell bis 2038 laufen lassen. So sieht der Klimaschutz beim vermeintlichen Vorreiter Deutschland aus.