Showdown an der Bernsteinküste: Wenn Politik die Energieversorgung bestimmt

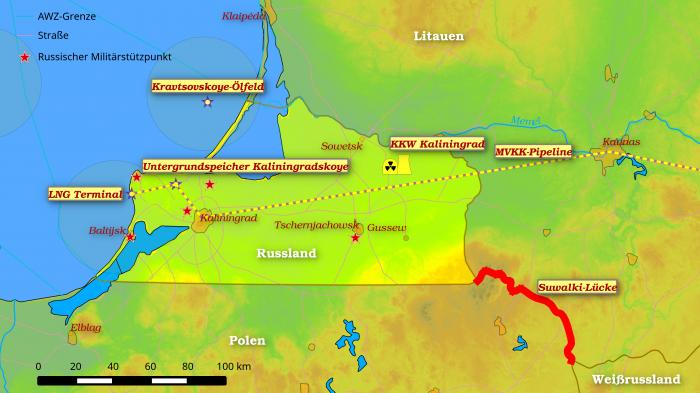

Das Kaliningrader Gebiet mit Offshore-Kohlenwasserstoffvorkommen. Karte: Bernd Schröder/ QGIS

Während sich die baltischen Staaten politisch gewollt vom russischen Gas und Stromnetz verabschieden, suchen die Russen nach Wegen, Kaliningrad auch weiterhin stabil zu versorgen

In Kaliningrad steht Russlands erste Flüssigerdgas-Importanlage kurz vor ihrer Indienststellung. Das meldete der Brancheninformationsdienst S&P Global Platts Ende November 2018 unter Berufung auf Schiffsbewegungsdaten und Händler aus Asien. Doch es ist nur eine Facette des Umbruchs, der gerade die Energieversorgungslandschaft des Baltikums verändert.

Die Oblast Kaliningrad, die als Exklave mit einer Bevölkerung von rund einer Million Menschen zwischen Polen und Litauen liegt und auf dem Landweg vom russischen Kernland abgeschnitten ist, erhält ihre Erdgaslieferungen bisher über die Transit-Gaspipeline Minsk - Vilnius - Kaunas - Kaliningrad (MVKK). Die erste Pipeline war 1985 in Dienst gestellt worden, 2009 folgte ein zweiter Strang, der die jährliche Kapazität der Trasse auf 2,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas ausweitete. 2016 wurde ein Abzweig nach Tschernjachowsk in Betrieb genommen, 2017 folgten weitere Abzweige nach Sowetsk und Gussew.

Die MVKK-Gaspipeline ist zeitweise fast ausgelastet, doch statt ihre Kapazität zu erhöhen, hat sich Gazprom für ein Import-, Lager- und Regasifizierungs-Terminal für Flüssigerdgas (LNG) im Kaliningrader Gebiet entschieden.

Die Regasifizierung des im LNG-Terminal angelieferten Flüssigerdgases wird nach den Plänen von Gazprom mit einer neuen, schwimmenden Lager- und Wiederverdampfungseinheit durchgeführt. Die bei Hyundai in Südkorea gebaute und in Panama registrierte, eisverstärkte MARSHAL VASILEVSKIY hatte Anfang November in Singapur LNG aufgenommen und bewegt sich gegenwärtig zum neuen Ostsee-Terminal. Die Reise des neuen Tankers der Gazprom-Flotte Gazflot wird von Analysten als ziemlich einzigartig eingeschätzt: sie kehrt den traditionellen LNG-Fluss zwischen dem atlantischen Raum und Asien um.

Das Terminal wird an die bestehende Gaspipeline in der Nähe der Erdgasspeicheranlage Kaliningradskoye angeschlossen. So können die örtlichen Verbraucher mit Gas versorgt werden - oder das Gas wird je nach Bedarfslage unterirdisch zwischengespeichert. Die Arbeiten zur Erweiterung der Kapazität der seit 2009 im Aufbau befindlichen Speicheranlage sind noch nicht abgeschlossen. Erst im Dezember 2017 waren zwei neue unterirdische Speicherräume in Betrieb genommen worden. Es ist geplant, die Anzahl der Reservoire bis 2025 auf 14 zu erhöhen. Dann soll die Anlage mit einem Gesamtgasvorrat von 800 Millionen Kubikmetern und täglich abrufbaren Lieferungen von 12 Millionen Kubikmetern auf ihre geplante Kapazität gebracht sein. Der Untergrundspeicher soll dann dazu beitragen, saisonale Schwankungen des Gasverbrauchs auszugleichen. Die Anlage ist Russlands erster unterirdischer Gasspeicher, der in Salzkavernen angelegt ist.

Bei Platts Analytics geht man davon aus, dass die FSRU im Januar 2019 ihren Betrieb in Kaliningrad aufnehmen wird. Laut Gazprom kann das Kaliningrader Gebiet dank des LNG-Import-Terminals mit bis zu 2,7 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr zusätzlich versorgt werden, wodurch die Energiesicherheit der Region gestärkt wird. Die Russen in Kaliningrad wollen sich damit vor allem gegen Eventualitäten wappnen, die ihnen demnächst von ihren baltischen Nachbarn präsentiert werden könnten.

Eine stabile Energieversorgung ist für die Entwicklung der Region von entscheidender Bedeutung. So hat der russische Automobilhersteller Avtotor seinen Firmensitz in Kaliningrad. Im Unternehmen werden Fahrzeuge für eine Reihe anderer Hersteller montiert, zum Beispiel BMW, Kia oder Hyundai. Neben anderer Haushaltselektronik wird jedes dritte Fernsehgerät Russlands in der Stadt gefertigt. Kaliningrad ist zudem wichtig für die russische Fischereiflotte; Fischverarbeitung und Vertrieb vor Ort werden gegenwärtig ausgebaut.

Die Gasnachfrage in Kaliningrad steigt nun zusätzlich durch den Bau des Gas-und-Dampf-Kombikraftwerks Pregolskaya TPP mit einer Leistung von 456 MW, das im ersten Quartal 2019 vollständig in Betrieb sein soll.

US-Flüssigerdgas für den Ostseeraum, baltische Angst, verstärkte NATO-Vornepräsenz

Die unmittelbaren Nachbarn Kaliningrads - Polen und Litauen - streben nach einer vermeintlichen Emanzipation ihrer Energieversorgung, in dem sie sich von Russland abwenden. Beim Erdgas wollen sie ihre Abhängigkeit von Gazprom hinter sich lassen. Polen und Litauen gehören zu den entschiedensten Gegnern innerhalb der Europäischen Union, wenn es um Nord Stream 2 geht, jener umstrittenen Pipeline, die russisches Gas über die Ostsee nach Deutschland bringen soll.

Beide Länder haben Abkommen mit den USA unterzeichnet, die den Import von US-amerikanischem Flüssigerdgas sicherstellen sollen. Die US-Amerikaner wollen damit den europäischen Energiemarkt umkrempeln - auch direkt an der Nahtstelle zu Russland. Doch Beobachter sehen dieses Ansinnen skeptisch: zum einen sei als LNG angeliefertes US-amerikanisches Erdgas kostspieliger als Pipeline-Gas aus Russland, nämlich rund doppelt so teuer. Außerdem bliebe unklar, ob die amerikanischen Produktionskapazitäten überhaupt ausreichten, um letztendlich russisches Gas in Europa ersetzen zu können. Polen ist dennoch fest entschlossen, ab 2022 kein russisches Erdgas mehr importieren zu wollen.

Dieser Schritt soll aus polnischer Sicht die USA dazu bewegen, ihre Sicherheitszusagen in konkrete Taten umzumünzen. Denn Politiker in Warschau fühlen sich von Russland bedroht, deshalb wurde bereits der Militärhaushalt des Landes aufgestockt. Ungeduldig sehnt man den Moment herbei, an dem das Land unter den US-Raketenabwehrschirm schlüpfen wird, denn die Arbeiten im hinterpommerschen Redzikowo haben sich verzögert: mit der Einsatzbereitschaft des dort stationierten landgestützten Aegis-Kampfsystems wird nun für 2020 gerechnet. Eine weitere Wunschvorstellung der Polen: nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU Amerikas wichtigster Partner innerhalb der Union zu werden.

Und auch in Litauen fühlt man sich von den Russen bedrängt: an der Grenze zu Kaliningrad soll vorerst ein zwei Meter hoher Zaun für mehr Sicherheit sorgen. Sowohl Polen als auch Litauen bemühen sich um neue US-amerikanische Militärstützpunkte in ihren Ländern. In Estland und Lettland sind mittlerweile ebenfalls NATO-Kampfverbände stationiert.

Wegen der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und den NATO-Staaten wird das Kaliningrader Gebiet spätestens seit 2014 im Westen zunehmend als Gefahr verheißender Brückenkopf wahrgenommen. Kaliningrad, ehemals Königsberg, ist seit dem Ende des 2. Weltkriegs ein wichtiger Stützpunkt der russischen Armee, nicht zuletzt wegen der strategisch-wirtschaftlichen Bedeutung der einzigen, ganzjährig eisfreien Ostseehäfen Russlands. Hier liegt das Hauptquartier der Baltischen Flotte, deren Hauptstützpunkt sich in Baltijsk befindet. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Militärbasen, tausende Armeeangehörige sind hier stationiert . Als Reaktion auf den US-Raketenabwehrschirm und die zunehmende Konzentration von NATO-Truppen vor der russischen Haustür hatte Russland 2018 mit der Stationierung atomar bestückbarer Iskander-M-Raketen im Kaliningrader Gebiet begonnen.

Westliche Militärs wollen ganz in der Nähe zudem die Schwachstelle der NATO schlechthin gefunden haben: die Suwalki-Lücke, ein 100 Kilometer langer Landkorridor entlang der polnisch-litauischen Grenze, der Kaliningrad von Weißrussland trennt sowie Polen und die baltischen Staaten verbindet und damit die einzige Landverbindung der NATO zu ihren Mitgliedern im Baltikum ist. Mit Szenarien, die Erinnerungen an den Kalten Krieg und die Fulda-Lücke wecken, werden Truppenmassierungen im Baltikum als NATO Enhanced Forward Presence legitimiert. Versuche für eine ernst gemeinten Deeskalation: Fehlanzeige. Und ganz vorn mit dabei: die Bundesrepublik Deutschland.

"BRELL exit, Connecting Europe": Die Politik gestaltet das baltische Stromnetz um

Diese Tendenz setzt sich auch im Energiesektor des Ostseeraums fort. Dessen Umstrukturierung beschränkt sich dabei nicht auf die Erdgasversorgung.

Die baltischen Staaten waren bisher im Rahmen des BRELL-Abkommens von 2001 in einem von Russland betriebenen Stromnetz integriert, das die Netze von Weißrussland (Belarus), Russland, Estland, Lettland und Litauen miteinander verbindet. Die Netzbetreiber in allen fünf Ländern arbeiten mit gleicher Spannung und Frequenz und haben die gleichen Backup-Regeln für den Fall eines Stromausfalls. Das als IPS/UPS bezeichnete System war zu Sowjetzeiten geschaffen worden und wird weitgehend zentral von Moskau verwaltet. Früher daran angeschlossene sozialistische Bruderländer wie Polen und Ungarn oder das Gebiet der ehemaligen DDR wechselten Mitte der 1990er Jahre ins europäische Verbundsystem.

Die ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen haben wiederholt angekündigt, sich von BRELL verabschieden und stattdessen ihre Netze mit dem europäischen Stromnetz synchronisieren zu wollen - mit Hilfe von milliardenschweren Zuschüssen aus dem EU-Programm "Connecting Europe" - doch nicht ohne Bedenken.

Die drei baltischen Länder planen, über eine einzige Verbindung mit dem polnischen Netz ans europäische Stromnetz angeschlossen zu werden. Doch das hat seine eigenen Sorgen, die mit der Energiewende seines westlichen Anrainers Deutschland kamen: Schwankungen in der Versorgung mit erneuerbaren Energien führen zu Problemen im deutschen Netz. Bei hoher Stromproduktion kommt es immer wieder zu ungeplanten Stromflüssen - mit Domino-Effekten für die angeschlossenen europäischen Nachbarn. Die Installation von Phasenschiebertransformatoren soll den Zufluss von Ökostrom aus Deutschland besser regulieren und ausgedehnte Stromausfälle vermeiden, doch ob das ausreichen wird, Netzstörungen zu verhindern, sobald die EU ihr Stromnetz ins Baltikum ausweitet, ist unklar.

Wenn die baltischen Länder nicht erhebliche Investitionen tätigen, um ihre Grundlastkapazitäten zu erhöhen, werden die bereits jetzt schon stark belasteten Stromverteilungssysteme der EU weiter unter Druck geraten. Die baltischen Staaten hoffen, eine Erhöhung ihrer Reservekapazitäten ausschließlich über erneuerbare Energien erreichen zu können - ein Schritt, der das Problem nur verschärfen wird. Für Beobachter deuten diese unausgegorenen Vorstellungen auf eins hin: das "BRELL exit" vor allem ein politisches Projekt ist, dessen Alltagstauglichkeit fraglich bleibt.

Der "Baltic Energy Market Interconnection Plan" (BEMIP) der EU sieht vor, den Übergang bis 2025 vollzogen zu haben. Um die baltischen Staaten mit dem kontinentaleuropäischen Netz des europäischen Verbundsystems zu synchronisieren, ist für Juni 2019 anders als bei vorangegangenen Versuchen ein Test anberaumt, bei dem die Stromverbindung von Litauen nach Kaliningrad für die Testdauer abgeschaltet werden soll.

Russland und Weißrussland müssen im Falle des "BRELL exit" ihre Netze neu ordnen. In Moskau ist man der Ansicht, dass russische Interessen in dieser Frage missachtet werden. Die anberaumten Veränderungen würden den Weiterbetrieb des Kaliningrader Elektrizitätssystems in Frage stellen. Es müssen nun Lösungen gefunden werden, die sicherstellen, dass Stromversorgung und Netzbalance gewährleistet bleiben.

Eine Option aus Kaliningrader Sicht: die Wiederaufnahme des Baus des Kernkraftwerks Kaliningrad, mit dem die Russen ursprünglich auch Strom an die Nachbarn exportieren wollten. Der Bau begann 2012, wurde 2013 jedoch aus verschiedenen Gründen ausgesetzt. Obwohl es bisher keine Hinweise auf eine Wiederaufnahme gibt, wird das Projekt in der Statistik der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) als im Bau befindlich gelistet.

Exkurs: Kohlenwasserstoffvorkommen vor der baltischen Küste

Im Baltikum gibt es zwar Vorkommen von Kohlenwasserstoffen, ihre Größe ist jedoch übersichtlich. Nach Schätzungen des US Geological Survey aus dem Jahre 2014 könnten die Ostsee-Anrainer Polen, Russland, Litauen, Lettland, Estland und Schweden bis zu 1,6 Milliarden Barrel an förderbarem Öl (82 Prozent davon unkonventionelles Schieferöl) an ihren Küsten finden. Bei den auf 147 Milliarden Kubikmetern bezifferten Gasreserven der Region sind es fast 90 Prozent, die der Kategorie Schiefergas zuzuordnen sind.

Die vielversprechendsten Gasfelder sollen in den Hoheitsgewässern Polens liegen, während die möglicherweise produktivsten Ölfelder dem Kaliningrader Gebiet zugeordnet werden.

Erste Versuche zur Erkundung des Offshore-Kohlenwasserstoffpotentials der Ostsee wurden ab 1975 unter sowjetischer Federführung durchgeführt. In den polnischen, russischen und jetzt lettischen Hoheitsgewässern wurden mehrere Ölfelder entdeckt, von denen keins einen Umfang von 5 Millionen Tonnen an Reserven überschritt.

Von den entdeckten Feldern produzieren drei: zwei vor der polnischen Küste, und das Kravtsovskoye-Ölfeld vor der Küste des Kaliningrader Gebiets. Jüngere Entdeckungen im russischen Sektor haben unterdessen neue Hoffnungen geweckt. 2015 hatten Lukoil-Prospektoren eine Offshore-Öllagerstätte mit geschätzten Ölreserven von 21,2 Millionen Tonnen entdeckt: das erste mittelgroße Ölfeld in der Ostsee.

Lukoil hatte seine Suche im Ostseeraum 1995 begonnen. Heute sind die meisten Vorkommen an Land erschöpft, und es gilt als unwahrscheinlich, dass dort noch eine bedeutende Lagerstätte auf ihre Entdeckung wartet.

Lukoil will bis zum Jahr 2030 vier Offshore-Felder in Betrieb nehmen und bis 2027 eine Gesamtproduktionsleistung von 2,15 Millionen Tonnen Öl pro Jahr erreichen - lediglich 0,3 Prozent der gesamten russischen Produktion und 2 Prozent der Gesamtleistung von Lukoil. Trotzdem bekräftigte Lukoil die Absicht, die Erkundungsbohrungen in fünf weiteren Blöcken fortzusetzen, deren verwertbare Ressourcen auf 32 Millionen Tonnen Öl geschätzt wurden.

Russland wird hier bis mindestens Mitte des Jahrhunderts weiter fördern, wenn auch in kleinem Umfang. Ähnliches wird für Polen erwartet. Das Land wurde 1992 zum ersten Ölförderer in der Ostsee. Es hat mehr als zwanzig Jahre gedauert, bis 2015 mit der neuen Plattform "Petrobaltic" ein weiteres Offshore-Projekt in Betrieb genommen wurde, dessen förderbare Reserven auf 3,5 Millionen Tonnen geschätzt werden. Der Betreiber, das polnische Öl- und Gasunternehmen Lotos, hält eine Produktionsspitze von rund 5.000 Barrel pro Tag für möglich, was einem Viertel der gesamten Ölproduktion Polens entspräche. Lotos beabsichtigt nun, auch zwei gashaltige Lagerstätten mit Gesamtreserven von 4 Milliarden Kubikmetern und einer voraussichtlichen Jahresleistung von 250 Millionen Kubikmetern ans Netz zu bringen.

Litauen hat bisher keinerlei Schritte unternommen, um sein Kohlenwasserstoffpotential auszuloten. Lettlands größtes Offshore-Ölfeld, der E6-1-Block von Balin Energy, einem Joint Venture zwischen Polens PKN Orlen und Kuwait Energy, ist das Relikt eines sowjetischen Fundes, der 1984 entdeckt worden war. Die angenommenen Reserven von 2-3 Millionen Tonnen könnten sich für die Produktion jedoch als unwirtschaftlich herausstellen. Daher werden Russland und Polen bis auf weiteres wahrscheinlich die einzigen Öl- und Gasproduktionsnationen im Baltikum bleiben. Das hier geförderte Öl wird vor allem vor Ort verwendet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.